Was heute wichtig ist Mehr Macht für Merkel?

Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.

Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

hier ist der kommentierte Überblick über die Themen des Tages, heute stellvertretend für Florian Harms.

Was Deutschland von der Schweiz lernen kann

Wahrscheinlich ist auch Ihnen der letzte Corona-Gipfel noch gut in Erinnerung. Bis in den frühen Morgen tagten Angela Merkel und die Ministerpräsidenten, nur um noch mal fast dasselbe zu beschließen wie beim Mal zuvor. Die neue Maßnahme, die sogenannte Osterruhe, nahm Frau Merkel tags darauf zurück. So, und nun soll eigentlich am kommenden Montag der nächste Gipfel stattfinden. Vielleicht aber auch nicht. Denn die Länder und der Bund sind so zerstritten, dass viele offenbar keinen Sinn darin sehen, sich nun wieder zusammenzuschalten, wieder lang zu reden, wieder etwas zu beschließen, das womöglich nur von kurzer Dauer ist.

Embed

Die Kanzlerin hatte sich ja schon nach dem letzten Gipfel verstimmt gezeigt und das auch kundgetan. In der ARD-Talkshow "Anne Will" drohte sie den Länderchefs vor fast zwei Wochen: Sollten sie nicht alle "in sehr absehbarer Zeit" die nötigen Maßnahmen ergreifen, müsse sie sich überlegen, wie sich ein Lockdown bundeseinheitlich regeln lasse. Nun ist diese "sehr absehbare" Zeit fast abgelaufen. "Merkel will Länder bei der Coronabekämpfung entmachten", titelten die Kollegen vom "Spiegel" gestern. Ebenso wie die Kollegen der "Bild" zuvor wollen sie erfahren haben, dass die Kanzlerin das Infektionsschutzgesetz ändern will – und zwar zum Nachteil der Bundesländer.

Woher der Ärger stammt, zeigt sich sehr deutlich am Beispiel der "Notbremse". Die gelangte auf Drängen der Kanzlerin am 3. März in den Bund-Länder-Beschluss und besagt: Übersteigt eine Region die Sieben-Tage-Inzidenz von 100, müssen die Lockerungen zurückgenommen werden. Allerdings haben sich viele Bundesländer nicht daran gehalten. Dann kam die berüchtigte Nachtsitzung vom 22. auf den 23. März. Bund und Länder schrieben die "Notbremse" erneut fest – mit dem Zusatz, sie solle dieses Mal aber wirklich und wahrhaftig und in echt angewandt werden. Es wird Sie wahrscheinlich nicht überraschen, dass das wieder nicht flächendeckend funktioniert hat. Und das hat Gründe.

Derzeit läuft es so: Die Ministerpräsidenten, Frau Merkel, ihr Kanzleramtschef und manchmal auch der Finanzminister treffen sich zum Corona-Gipfel, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Ihre Einigungen halten sie im Bund-Länder-Beschluss fest. Wirksam wird der allerdings erst dann, wenn ihn die Länder in ihren Landesverordnungen festschreiben. Und genau in diesem Zwischenschrittchen kommt es zu den unterschiedlichen Auslegungen, die zu dem Wirrwarr an Regelungen führen, das Sie und ich und 83 Millionen weitere Bürger Tag für Tag ausbaden müssen.

Genau hier liegt das Problem: Die Corona-Gipfel geben keine klare Perspektive mehr, die Tage danach sind von einem permanenten Hin und Her und Hü und Hott gekennzeichnet. Beschlüsse, die auf Landesebene getroffen werden, drohen schon kurze Zeit wieder kassiert zu werden. Dieser Zickzack-Kurs zermürbt die Menschen und der Ruf nach einheitlichen Regeln ist groß. Sogar in der heiligsten aller Länderkompentenzen, den Schulen, sprechen sich Lehrer- und Schülerverbände inzwischen für bundeseinheitliche Regeln aus, etwa bei inzidenzbasierten Schließungen und verpflichtenden Coronatests. Das will was heißen.

In einer Civey-Umfrage der "Augsburger Allgemeinen" haben vergangene Woche zwei Drittel der Befragten angegeben, dass die Kanzlerin doch bitteschön stärker in die Corona-Politik der Länder eingreifen dürfen soll. Das will noch mehr heißen.

Prompt bekannte sich gestern eine Initiative aus der CDU offen zu der Idee, dem Bund mehr Rechte zu geben. "Das Infektionsschutzgesetz hat einen Konstruktionsfehler", bekundete das CDU-Präsidiumsmitglied Norbert Röttgen. Gemeinsam mit zwei weiteren CDU-Politikern forderte er in einer E-Mail an Abgeordnete seiner Partei gar, dass der Bund künftig ebenfalls Rechtsverordnungen erlassen können soll – sprich: den Ländern vorschreiben soll, welche Regeln die Menschen bei ihnen einzuhalten haben. Punkt und aus.

Nun ist jede Zentralisierung von Macht mit Vorsicht zu genießen. Aus gutem Grund wurde der Föderalismus weiland 1949 als einer der wichtigsten Bausteine der frisch entstandenen deutschen Demokratie in das Grundgesetz aufgenommen. Allerdings stellen sich auch glühende Verfechter des Föderalismus, wie die Politikprofessorin Ursula Münch vor kurzem in einem Gespräch mit dem SWR, die Frage, ob es in der Bekämpfung einer Jahrhundertpandemie nicht andere Wege braucht.

Dass ein lebendiger Föderalismus und eine einheitliche Seuchenstrategie keine Gegensätze sein müssen, zeigt ein Blick in die Schweiz. Obwohl die Eidgenossen wahrlich nicht dafür bekannt sind, sich gern von der Bundespolitik in ihre Angelegenheiten reinreden zu lassen, ist dort in Krisensituationen genau das möglich. Das Epidemiengesetz sieht in unserem Nachbarland nämlich verschiedene Eskalationsstufen vor: Während in der "normalen Lage" die Kantone eigenmächtig entscheiden, kann die Schweizer Bundesregierung in den höheren Stufen Maßnahmen vorgeben. Die Kantone müssen diese dann umsetzen und können – je nach Infektionsgeschehen – darüber hinaus weitere Maßnahmen einführen.

Auf Deutschland übertragen könnte das heißen: Der Bund könnte Rahmenbestimmungen, die auf einem Corona-Gipfel ausgehandelt worden sind, in eine Bundesverordnung schreiben. Also zum Beispiel die viel diskutierte "Notbremse" oder der Stufenplan (das war diese komplizierte Tabelle, erinnern Sie sich?).

Nun sind bundeseinheitliche Regeln kein Patentrezept dafür, dass die Pandemiebekämpfung gelingt. In der Schweiz etwa geriet die zweite Welle außer Kontrolle, und natürlich gibt es auch dort viel Kritik am Handeln des Bundes. Allerdings könnte ein bundeseinheitlicher Rahmen den Bürgern mehr Orientierung bieten und durch die eeeeewigen Streitereien verlorengegangenes Vertrauen zurückgeben. Die von Herrn Röttgen und seinen Parteikollegen vorgeschlagene Änderungen kosten allerdings Zeit und brauchen die Zustimmung im Bundestag und womöglich auch die der Länder im Bundesrat, wie auch Frau Merkel schon vor Ostern anmerkte. Aus der SPD und von der Linkspartei kamen prompt ablehnende Signale. Tja, so sieht es aus: Wenn es in dieser Zeit an etwas fehlt, dann ist es Einigkeit.

Die irreführenden Zahlen

Seit Tagen werden die Corona-Infektionszahlen nicht mehr richtig vermeldet, trotzdem spricht nun schon der erste Ministerpräsident von einer vermeintlich positiven Entwicklung: "Unsere Zahlen sinken", freut sich Stephan Weil (SPD) aus Niedersachsen. Schaut man auf die vom Robert Koch-Institut (RKI) gemeldeten Zahlen stimmt das. Nur: Die Zahlen sind wegen der Osterfeiertage nicht aussagekräftig. Das hat Herr Weil in seinem Interview im ZDF zwar auch eingeräumt – aber hinzugefügt, der Ostereffekt müsse am Donnerstag nach Ostern doch längst ausgeräumt sein.

Gegen diese Auffassung spricht allerdings einiges: Das RKI hat sein Dashboard noch am Donnerstag mit einem Warnhinweis versehen. Wegen der Feiertage und der Schulferien gehen viele Menschen nicht zum Arzt, und die Labore untersuchen weniger Proben, heißt es dort. Deshalb melden die Ämter weniger, klar. Die Kollegen von der "Zeit" berichten außerdem, dass vor allem über die Osterfeiertage, aber auch in den Tagen danach, zahlreiche Gesundheitsämter gar keine Zahlen übermitteln.

Wir halten also fest: Wirklich aussagekräftige Inzidenzzahlen wird es frühestens nächste Woche wieder geben – auch das ist ein Grund, warum die für Montag geplante Bund-Länder-Konferenz nun womöglich verschoben wird. Meine Kollegin Sonja Eichert erklärt Ihnen hier die Tücken der Zahlen, die für uns alle eine so große Relevanz haben.

Sich auf diese verzerrten Zahlen zu verlassen, ist mehr als ein Jahr nach Beginn der Pandemie also nicht nur trügerisch, sondern auch gefährlich. Heute um 10 Uhr informieren Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Chef Lothar Wieler wieder über die aktuelle Corona-Lage. Sie werden hoffentlich mehr Licht ins Zahlenwirrwarr bringen.

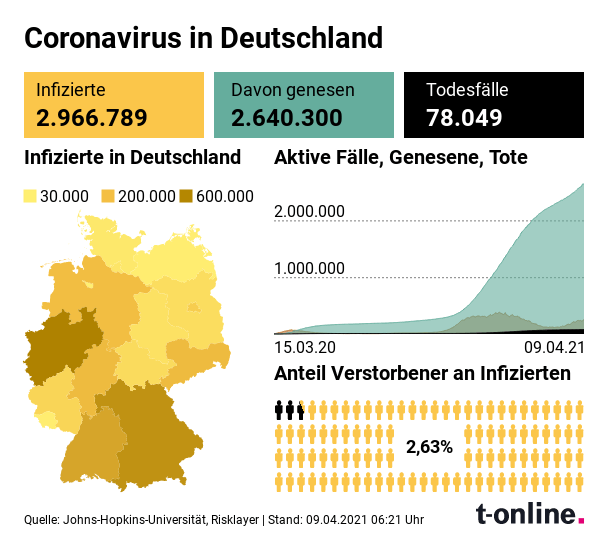

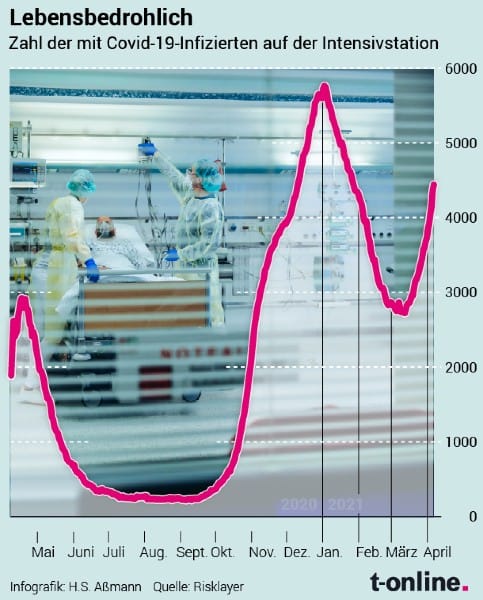

Deutlich mehr Klarheit besteht hingegen über die Zahlen auf den Intensivstationen: Seit Mitte März steigt die Zahl der Corona-Patienten auf den Stationen wieder deutlich. "Bitte handelt endlich", appellierte der wissenschaftliche Leiter der Deutsches Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Christian Karagiannidis, soeben an die Politik und bekam prominente Unterstützung. "Dies ist ein Notruf", kommentierte Deutschlands bekanntester Virologe Christian Drosten den Aufruf. Deutlicher geht es nicht. Meine Kolleginnen Sandra Simonsen und Heike Aßmann zeigen Ihnen hier, wie dramatisch die Lage mittlerweile wirklich ist.

Was lesen und was hören?

Ab und an gibt es sie noch, die guten Nachrichten. Dieses Mal für uns Journalisten. Denn das Vertrauen in die Medien ist im Corona-Jahr deutlich gestiegen. Das zeigen die nun veröffentlichten Ergebnisse einer Studie von der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Auf der Seite des Projekts finden Sie mehr Infos dazu. Ich denke, das ist eine gute Gelegenheit, Ihnen allen für Ihr Vertrauen in unsere tägliche Arbeit zu danken.

Klimaschutz soll in CDU und CSU künftig höchste Priorität haben. Das will zumindest die neue "Klimaunion". Zwei der Gründer haben meinem Kollegen David Schafbuch verraten, was besser werden muss und wie sich die Union von den Grünen abgrenzen kann.

Worauf sollte man beim Kauf eines Elektroautos achten? "Was früher der Motor war, ist heute die Software", sagt der Mobilitätsexperte Don Dahlmann. In der neuen Folge unseres Podcasts "Ladezeit" widmet er sich gemeinsam mit Richard Gutjahr der Frage, was gute E-Auto-Software ausmacht und wie man sie vor dem Kauf erkennt. Außerdem erklären die beiden, warum deutsche Hersteller bei dem Thema großen Nachholbedarf haben.

Am Wochenende will die AfD auf ihrem Bundesparteitag entscheiden, wie sie in den Bundestagswahlkampf starten will. Strittig sind weniger die Inhalte als die Personalfrage. Der Vorsitzende Tino Chrupalla gilt als einer der beiden Spitzenkandidaten zwar als gesetzt. Die Besetzung des zweiten Postens aber könnte zu einem handfesten Problem werden, wie die Kollegen der "Süddeutschen Zeitung" berichten.

Gesundheitsminister Spahn will auf die EU-Zulassung von Sputnik V warten und den russischen Impfstoff erst dann bestellen. Das geht einigen Länderchefs zu langsam. Sie schließen selbst Verträge. Meine Kollegin Annika Leister weiß mehr.

Was amüsiert mich?

Unser lieber Mario Lars hat bezüglich Sputnik V allerdings eine böse Vorahnung.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag und einen guten Start ins Wochenende. Lassen Sie sich nicht vom Wetter ärgern. Morgen hören Sie meine Kollegen Florian Harms und Marc Krüger im Wochenend-Podcast.

Ihre

Camilla Kohrs

Redakteurin Politik/Panorama

Twitter: @cckohrs

Was denken Sie über die wichtigsten Themen des Tages? Schreiben Sie es uns per Mail an t-online-newsletter@stroeer.de.

Mit Material von dpa.

Den täglichen Newsletter von Florian Harms hier abonnieren.

News folgen

News folgen