Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.

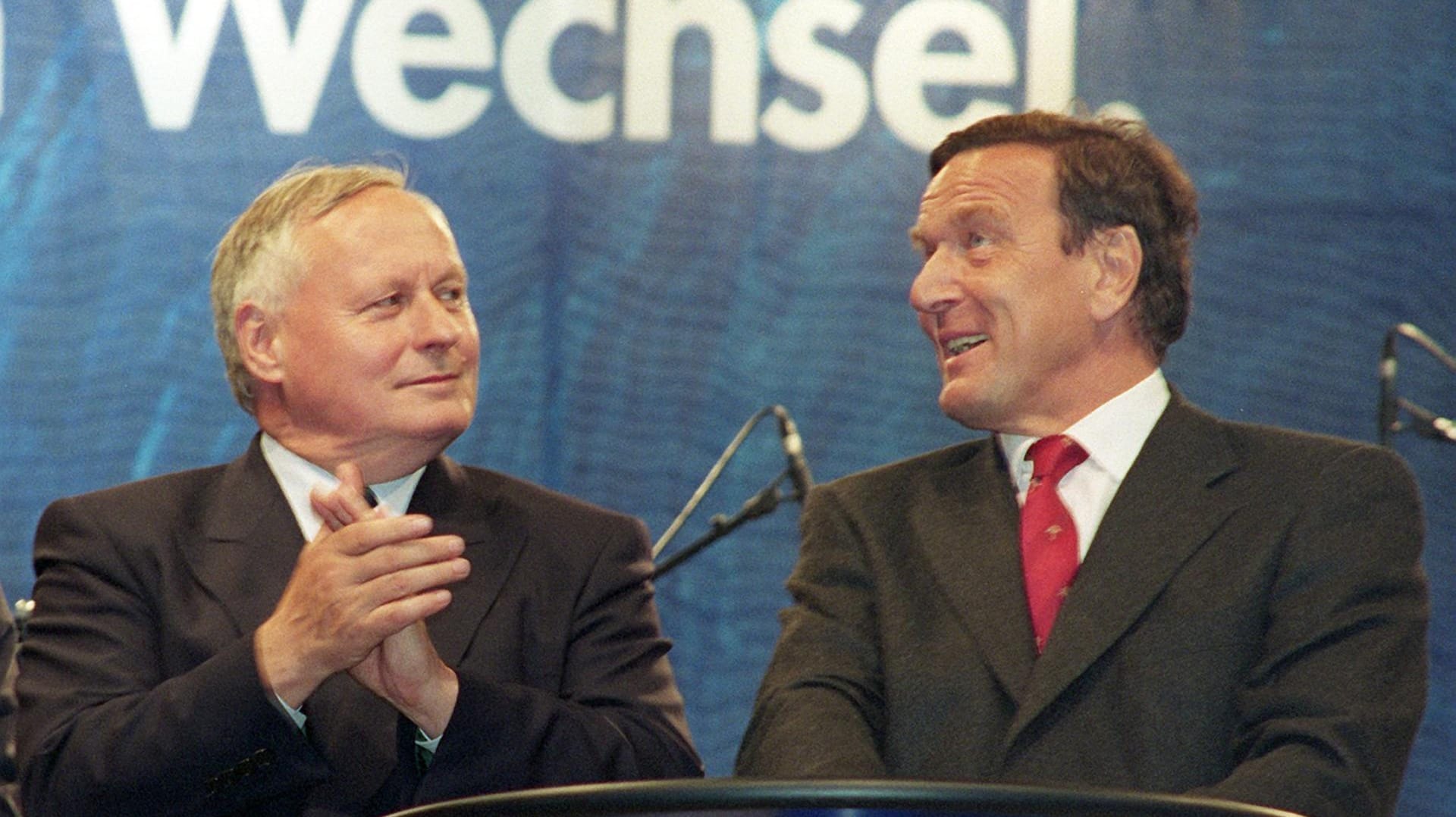

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Oskar Lafontaine im Interview "Schröder geht mir aus dem Weg"

Die SPD ist die große Verliererin der Wahl. Im Gespräch mit t-online.de verrät Oskar Lafontaine, wie die Sozialdemokraten wieder erfolgreich werden können. Und kritisiert die eigene Linkspartei in der Flüchtlingspolitik deutlich. Ein Gespräch über Streitigkeiten bei der Linken, soziale Gerechtigkeit, die AfD und Gerhard Schröder.

Ein Interview von Florian Harms und Marc von Lüpke

t-online.de: Herr Lafontaine, im neuen Bundestag befinden sich SPD und Linkspartei seit langer Zeit wieder gemeinsam in der Opposition. Ist das eine historische Chance für eine Annäherung, um in vier Jahren vielleicht ein rot-rot-grünes Bündnis zu schmieden?

Oskar Lafontaine: Die SPD macht seit zwei Jahrzehnten Politik gegen die Arbeitnehmer und Rentner. Ihre Wahlergebnisse werden immer schlechter, die Mitgliederzahlen immer geringer. Die Wählerinnen und Wähler wenden sich von ihr ab.

Sie haben die Frage nicht beantwortet.

Anders als 2005 und 2013 gibt es keine rot-rot-grüne Mehrheit im Bundestag mehr. Zweimal haben wir der SPD eine gemeinsame Regierung angeboten, in der sie den Bundeskanzler gestellt hätte, aber sie hat abgelehnt. Dass die SPD heute bei 20,5 Prozent liegt und wir bei 9,2 Prozent, ist ein völlig unbefriedigender Zustand. Selbst zusammen sind die beiden Parteien nicht mehr in der Lage, die deutsche Politik wirklich zu verändern. Die SPD muss nach dem Beispiel der englischen Labour-Party Jeremy Corbyns wieder zu einer sozialdemokratischen Partei werden. Einer Wiederannäherung steht dann nichts mehr im Wege.

Was verlangen Sie konkret von der SPD?

Sie muss erkennen, dass die Agenda 2010 ein schwerer Fehler war. Wir wollen eine deutliche Verbesserung der Arbeitslosenversicherung und der gesetzlichen Rente. Zudem bestehen wir auf einer friedlichen Außenpolitik.

Da dürfte eine Annäherung angesichts der extrem Nato-kritischen Haltung in Ihrer Partei schwierig werden.

Nein, denn wir vertreten seit langem eine klassische SPD-Position: Wir wollen ein neues Sicherheitssystem unter Einschluss Russlands, das auch Willy Brandt und Egon Bahr befürwortet haben.

Ihre Partei fordert aber auch, die deutschen Geheimdienste abzuschaffen. Das ist mit der SPD nicht zu machen.

Wenn man sieht, wie der Verfassungsschutz bei der Bekämpfung des NSU versagt hat, oder wie Bürger ausspioniert werden, ist doch klar: Die Geheimdienste werden völlig unzureichend kontrolliert und gefährden sogar in einzelnen Fällen unsere Sicherheit. Es ist unglaublich: Amri soll zu seiner Terrortat von einem Geheimdienst-Mann angestiftet worden sein. Es ist aber eine wichtige Aufgabe des Staates, die bestehende Anschlagsgefahr einzudämmen und den Terrorismus zu bekämpfen.

Also braucht es doch Geheimdienste.

Den Terrorismus bekämpfen wir am wirkungsvollsten, wenn wir uns nicht mehr an den Öl- und Gaskriegen der USA beteiligen und keine Waffen an die kriegsführenden Parteien liefern. Zudem müssen wir die Geheimdienste so organisieren, dass sie ihre Aufgaben gut und legal erfüllen können. Die Forderung nach der Abschaffung der Geheimdienste wird unter anderem auch damit begründet, dass die CIA für große Verbrechen verantwortlich ist und die NSA die ganze Welt abhört.

Noch mal zu einer möglichen Zusammenarbeit mit der SPD: Der bayerische Landtagsabgeordnete Franz Schindler hat laut über eine Fusion von Sozialdemokraten und Linkspartei nachgedacht. Ein guter Vorstoß?

Ich wollte immer eine starke linke Volkspartei. SPD und LINKE können sich aber nicht einfach so vereinen. Die eine Partei ist für die Beteiligung an den Öl- und Gaskriegen, die andere dagegen. Die SPD ist für Sozialabbau, wir sind dagegen. Das passt nicht zusammen.

Schmerzt Sie eigentlich der Abstieg der SPD zur 20-Prozent-Partei?

Selbstverständlich. Einmal aus persönlicher Bindung, die SPD war ja Teil meines Lebens. Unabhängig von solchen Empfindungen ist es aber auch ein Trauerspiel, dass es zurzeit wegen der Schwäche der SPD nicht möglich ist, mehr soziale Gerechtigkeit in Deutschland durchzusetzen.

Hat sich die SPD in den vielen Jahren ihrer Regierungsbeteiligung im Bund verschlissen?

Der Wirklichkeitsverlust der SPD ließ sich auf dem letzten Parteitag vor der Wahl beobachten. Dort sprach Gerhard Schröder auf der Bühne – und im Hintergrund war ein Schild mit der Aufschrift "Zeit für Gerechtigkeit" zu sehen. Ich dachte erst, das sei ein Protestbanner der Jusos gegen den Redner. Dann habe ich realisiert: Das war gar kein Protest, sondern ernst. Die SPD fand nichts dabei, vor der Parole "Zeit für Gerechtigkeit" den Mann sprechen zu lassen, der den größten Sozialabbau in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg zu verantworten hat.

Das klingt immer noch verbittert, nach all den Jahren. Bereuen Sie es immer noch, dass Sie Schröder 1998 die SPD-Kanzlerkandidatur überlassen haben?

Die anfängliche Verbitterung ist längst verflogen. Aber mein Fehler war es, darauf zu setzen, dass der spätere Bundeskanzler Schröder das gemeinsam erarbeitete Programm ernstnehmen und umsetzen würde. Stattdessen hat er mit der Agenda 2010 die wirtschafts- und sozialpolitischen Vorstellungen der Arbeitgeberverbände übernommen.

Das heißt, Sie haben sich in ihm getäuscht?

Ja, klar. Ich hatte mich trotz der vorhandenen Differenzen entschieden, ihm den Vortritt bei der Kanzlerkandidatur zu überlassen, da Schröder damals sehr populär war, obwohl ich als Parteivorsitzender diese Aufgabe hätte übernehmen können. Ich wollte aber sichergehen, dass wir die Ära Kohl beenden und eine andere Politik auf den Weg bringen.

Haben Sie Kontakt zu Schröder?

Er geht mir aus dem Weg.

Sie selbst würden aber auf ihn zugehen?

Kein Problem.

Schröders Engagement für die russischen Energiekonzerne Gazprom und Rosneft ist heftig umstritten. Finden Sie richtig, was er tut?

Ich halte es, unabhängig von Schröder, für falsch, wenn ein ehemaliger Bundeskanzler sofort nach seinem Amtsverzicht eine solche Aufgabe übernimmt, wie es bei der Gazprom-Pipeline der Fall war. Insbesondere weil er das Projekt schon während seiner Amtszeit in Gang gebracht hat. Ich halte es aber für verlogen, ihn nun dafür zu kritisieren, dass er heute, Jahre nach seiner aktiven Zeit als Politiker, eine solche wirtschaftliche Tätigkeit übernimmt. Ich halte es ebenso für falsch, ihn dafür zu kritisieren, dass er in einem russischen Unternehmen tätig ist. Als wenn es besser wäre, wenn er im Esso-Aufsichtsrat oder bei BP säße.

Zurück zur Linken: Da fliegen die Fetzen. Die Bundesvorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger wollten angeblich die Fraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht, Ihre Frau, wegmobben. Erleben wir die Selbstdemontage Ihrer Partei?

Es gab eine notwendige Auseinandersetzung zur Haltung der LINKEN in der Migrationsfrage. Diese hat dazu geführt, dass die beiden Vorsitzenden von den unhaltbaren Forderungen, die sie ins Wahlprogramm geschrieben haben, langsam abrücken. Im Wahlprogramm steht: "Wir unterstützen die Forderung… nach einem Bleiberecht für alle." Und: "Die Linke steht für offene Grenzen für alle Menschen." Und alle, also auch die zu uns Kommenden, sollen eine Mindestsicherung von 1050 Euro bekommen, Kinder 573 Euro. Es gibt aber einen beträchtlichen Teil in der Partei und der Wählerschaft, der diese Forderungen für nicht vertretbar hält, weil sie mit den Grundrechenarten nicht vereinbar sind. Einig sind wir darin, das Asylrecht zu verteidigen und Menschen, die vor Kriegen fliehen, zu helfen.

Mit Verlaub: Es ging nicht nur um inhaltliche Fragen, sondern auch um einen Machtkampf zwischen Riexinger und Kipping auf der einen und Wagenknecht auf der anderen Seite. Sie selbst haben durch ein Facebook-Posting in den Streit eingegriffen. Warum haben Sie den parteiinternen Konflikt öffentlich gemacht, statt intern zu diskutieren?

Die Spitzenkandidatur von Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch für den Bundestag war eine klare Entscheidung. Ich habe allerdings festgestellt, dass diese Entscheidung von den beiden Parteivorsitzenden auch während des Wahlkampfes nicht akzeptiert worden ist. Dieser Konflikt musste eingehegt und unsere Mitglieder mussten darüber informiert werden.

Wie schätzen Sie die Führungsqualitäten von Riexinger und Kipping ein?

Parteivorsitzende müssen getroffene Entscheidungen akzeptieren und die Partei zusammenführen und sich daher selbst etwas zurücknehmen.

…was Sie selbst als Parteivorsitzender früher nicht unbedingt getan haben...

…Wir hatten gerade darüber gesprochen, dass ich als Parteivorsitzender Gerhard Schröder den Vortritt gelassen habe und die SPD erreichte 1998 bei der Bundestagswahl 40,9 Prozent...

Glauben Sie, dass der Konflikt zwischen Kipping, Riexinger und Wagenknecht nun beigelegt ist?

Rivalität, Eitelkeit und Neid auf die Popularität anderer gehören zum menschlichen Wesen. Daher wird es in jeder Partei, in jeder Redaktion, in jedem Verein solche Eifersüchteleien immer geben.

Der Streit hat sich unter anderem an der Frage entzündet, wie die Linke auf den Erfolg der AfD reagieren soll. Bei der Bundestagswahl hat die AfD in Ostdeutschland auch von der Unzufriedenheit der Wähler mit der Linkspartei profitiert. Was hat Ihre Partei dort falsch gemacht?

Wir sind über die Entwicklung im Osten besorgt. Es kann uns nicht gleichgültig sein, dass die AfD dort so stark geworden ist. Wir brauchen wieder wie bei der Bundestagswahl 2009 eine größere Zustimmung bei Arbeitern und Arbeitslosen. Bei der Wahl im September war diese viel zu gering.

Aber warum?

Offensichtlich haben auch wir, trotz unserer sozialpolitischen Forderungen, das Vertrauen dieser Menschen nicht mehr gefunden. Viele Arbeitnehmer, Arbeitslose und Rentner fühlen sich von der gegenwärtigen Politik nicht mehr ernst genommen und ausreichend vertreten. 40 Prozent der Bevölkerung haben heute ein geringeres Real-Einkommen als in den 90er Jahren.

Sind die Regierungsbeteiligungen der Linken in Thüringen, Brandenburg und Berlin ein Nachteil?

Regierungsbeteiligungen können bei anschließenden Wahlen zu Verlusten führen, weil man Kompromisse schließen und unpopuläre Entscheidungen mittragen muss. Bei einer Regierungsbeteiligung sollte man aber immer das Ziel haben, dass die Zustimmung zur Partei bei anschließenden Wahlen zumindest gleich bleibt, oder besser ansteigt.

Viele Menschen, gerade auch im Osten, haben sich über die Flüchtlingspolitik geärgert. Sie haben gerade gesagt, dass die Linken-Forderung nach offenen Grenzen und Bleiberecht für alle Flüchtlinge der Partei geschadet hat. Wie sollte Ihrer Meinung nach eine populäre linke Flüchtlingspolitik aussehen?

Schon die Verengung der Debatte auf die Flüchtlingspolitik in Deutschland ist falsch. Es geht um mehr: um die Frage, welche Unterstützung hilfsbedürftige Menschen in Deutschland, in Europa und in der übrigen Welt erhalten können. Wir dürfen das Elend in den Flüchtlingslagern und den Hungergebieten nicht aus dem Auge verlieren. Vielen Diskussionsteilnehmern fällt es schwer folgendes einzusehen: So wie sie selbst anderen nur in begrenztem Umfang helfen, so helfen auch Staaten anderen nur in begrenztem Umfang.

Wie meinen Sie das?

Eine linke Partei, die der internationalen Solidarität verpflichtet ist, wird sich immer für das Asylrecht und eine stärkere Hilfsbereitschaft einsetzen. Und sie wird im Gegensatz zu konservativen Parteien in Kriegsbeteiligungen, Waffenexporten und unfairen Handelsabkommen die Hauptursachen dafür sehen, dass Menschen ihre Heimat verlassen müssen.

Spielen Sie auf Frau Merkel an?

Ja, selbstverständlich, weil auch sie Kriegsbeteiligungen, Waffenexporte und unfaire Handelsabkommen befürwortet. Frau Merkel hat zu Beginn der Flüchtlingskrise zweifelsohne Menschen in Not geholfen. Als sie die Flüchtlinge aus Ungarn nach Deutschland einreisen ließ, haben wir diese Entscheidung als Linke unterstützt. Anschließend hat Frau Merkel aber gravierende Fehler gemacht.

Welche Fehler?

Die Bundeskanzlerin hat die europäischen Nachbarn nicht konsultiert. Außerdem hat sie diese einmalige Grenzöffnung monatelang aufrecht erhalten. Wir wussten auf einmal nicht mehr, wer zu uns kommt. Und wir hatten auch keinen Überblick mehr darüber, wie sich die Dinge entwickeln würden. Das kann auf Dauer kein Staat durchhalten. Inzwischen hat Frau Merkel eine Wende um 180 Grad hingelegt: durch den Flüchtlings-Deal mit der Türkei, die faktische Unterstützung der Schließung der Balkan-Route und die Befürwortung einer forcierten europäischen Abschottungspolitik.

…während im Wahlprogramm der Linken immer noch die Forderung nach "offenen Grenzen" steht.

Neben anderen beginnt jetzt Katja Kipping eine Diskussion über ein Einwanderungsgesetz. Wir als Linke müssen zu dieser Forderung, die ja vor allem von den Arbeitgeberverbänden seit Jahren erhoben wird, Stellung nehmen. "Offene Grenzen", und "Bleiberecht für alle" sind unrealistische Antworten. "Offene Grenzen" sind eine Grundforderung des Neoliberalismus. Bei offenem Warenverkehr haben Entwicklungsländer keine Chance, eine eigene Wirtschaft aufzubauen. Bei nicht reguliertem Geldverkehr bilden sich Blasen, die Weltwirtschaft kommt in Schwierigkeiten und die Arbeitslosigkeit steigt an. Deshalb müssen die Finanzmärkte dringend reguliert werden.

Moment, hier geht es um Menschen, nicht um Waren und Geld.

Wer ein Einwanderungsgesetz fordert, will regulieren, weil er festlegen muss, wer kommen darf und wer nicht. Wenn wir qualifizierte Menschen aus weniger entwickelten Ländern abwerben, vergrößern wir die Not in diesen Ländern. Auch die Aufnahme vieler Geringqualifizierter erhöht in Deutschland den Lohndruck im Niedriglohnsektor. Wir müssen den Menschen vor Ort helfen, wo die Not am größten ist: in den Krankheits- und Hungerregionen und in den Lagern.

Das lässt Menschen, die aus Kriegsgebieten fliehen, wenig Hoffnung auf eine sichere Zuflucht in Deutschland. Wer soll denn dann Zivilisten in Kriegsgebieten wie Syrien schützen – die Bundeswehr?

Mit einem Bruchteil des Geldes, das die westlichen Staaten für die Kriege ausgeben, könnte man Millionen Menschen vor dem Tod bewahren, ohne einen einzigen Schuss abzugeben. Aber das heutige Wirtschaftssystem führt zu Kriegen, die ungeheure Summen verschlingen. So sieht es auch der Papst, wenn er sagt: "Diese Wirtschaft tötet“ und "damit das System fortbestehen kann, müssen Kriege geführt werden, wie es die großen Imperien immer getan haben, um zu überleben."

Aber was ist mit Ländern wie Syrien? Sollen wir dem Leid dort weiter tatenlos zuschauen?

Es hat sich doch mittlerweile gezeigt, dass Kriege wie im Irak und in Libyen kein Mittel sind, um den Menschen zu helfen. Bei aller berechtigten Kritik an Diktatoren wie Saddam Hussein oder Muammar Gaddafi: Den Menschen im Irak und in Libyen geht es heute schlechter als zu Zeiten dieser Despoten. Das ist eine bittere Wahrheit.

Werden Sie sich mit solchen Meinungen in den kommenden vier Jahren auf Bundesebene einmischen?

Ich habe nicht mehr den Anspruch, vorn auf der Bühne zu stehen. Ich werde aber weiterhin Fehlentwicklungen kritisieren und mich an der politischen Debatte beteiligen.

Herr Lafontaine, wir danken für das Gespräch.