Angela Merkels Fehler Die Implosion

Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Die Osterruhe war ein Fehler: Mit diesem Eingeständnis ist mehr gescheitert als der Versuch, Corona einzudämmen. Angela Merkels Politikstil stößt an Grenzen – mit noch unabsehbaren Folgen.

Angela Merkels Büßergewand ist ein Blazer in dunkelgelb, und selbst das ist eigentlich noch viel zu fröhlich für diesen schwarzen Tag im Leben der Bundeskanzlerin Dr. Angela Dorothea Merkel.

"Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler", sagt die Kanzlerin am Mittag vor der kurzfristig herbeigeeilten Hauptstadtpresse im Kanzleramt. "Denn am Ende trage ich für alles die letzte Verantwortung". Sie "bedauere zutiefst", dass "dieser gesamte Vorgang zusätzliche Verunsicherung auslöst", sagt Merkel. "Und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung."

Eine Kanzlerin kriecht wenige Tage vor Ostern zu Kreuze.

Am Vormittag hatte das Bundeskanzleramt kurzfristig die Ministerpräsidenten zu einer weiteren Videoschalte zusammengerufen. Wenig später vibrierten die Eilmeldungen auf den Handys: Die erst in der Nacht zu Dienstag beschlossene "Osterruhe" ist am Mittwochvormittag schon wieder Geschichte.

Sie soll nicht kommen. Nicht, weil sie plötzlich sinnlos erscheint. Sondern, weil sie rechtlich und praktisch nicht umsetzbar ist. Es wirkt, als habe die Regierung den Staat nicht mehr im Griff. Es ist ein Drama. Für die Pandemiebekämpfung in Deutschland. Für das Vertrauen der Bürger in die Politik.

Aber eben auch für Angela Merkel. Für die Frau, bei der selbst viele Menschen, die sie nie gewählt haben, oft dankbar waren, dass sie den Job macht. Sie muss die Deutschen an diesem historischen Mittwoch im März nicht nur erstmals für einen politischen Fehler um Verzeihung bitten.

An diesem Tag implodiert auch Merkels Art des Krisenmanagements. Und damit ihr Politikstil.

Merkels Chaos

Merkel ist keine mitreißende Rednerin, sie galt nie als Visionärin und vielen nicht mal als jemand, der die wichtigen Zukunftsprobleme anpackt. Aber über Parteigrenzen hinweg wurden ihre Stärken immer anerkannt: Handwerklich? Da ist die Kanzlerin immer einwandfrei und tief in den Details. Konflikte? Die moderiert sie einfach weg. Krise? Das kann die Merkel, da steuert sie uns sicher durch.

Doch wenn die Kanzlerin in der schwersten Krise der Bundesrepublik selbst mehr Chaos anrichtet als sie lösen kann, wird es problematisch. Dann schwindet auch das Vertrauen der Menschen in die Politikerin, die so viel Vertrauensvorschuss der Bürger besaß, dass sie bis zuletzt immun schien gegen jegliche Widrigkeiten des Alltags.

Wenn die Menschen nicht mehr glauben, dass Merkel es schon lösen wird: Wer denn dann? Laschet? Söder? Scholz?

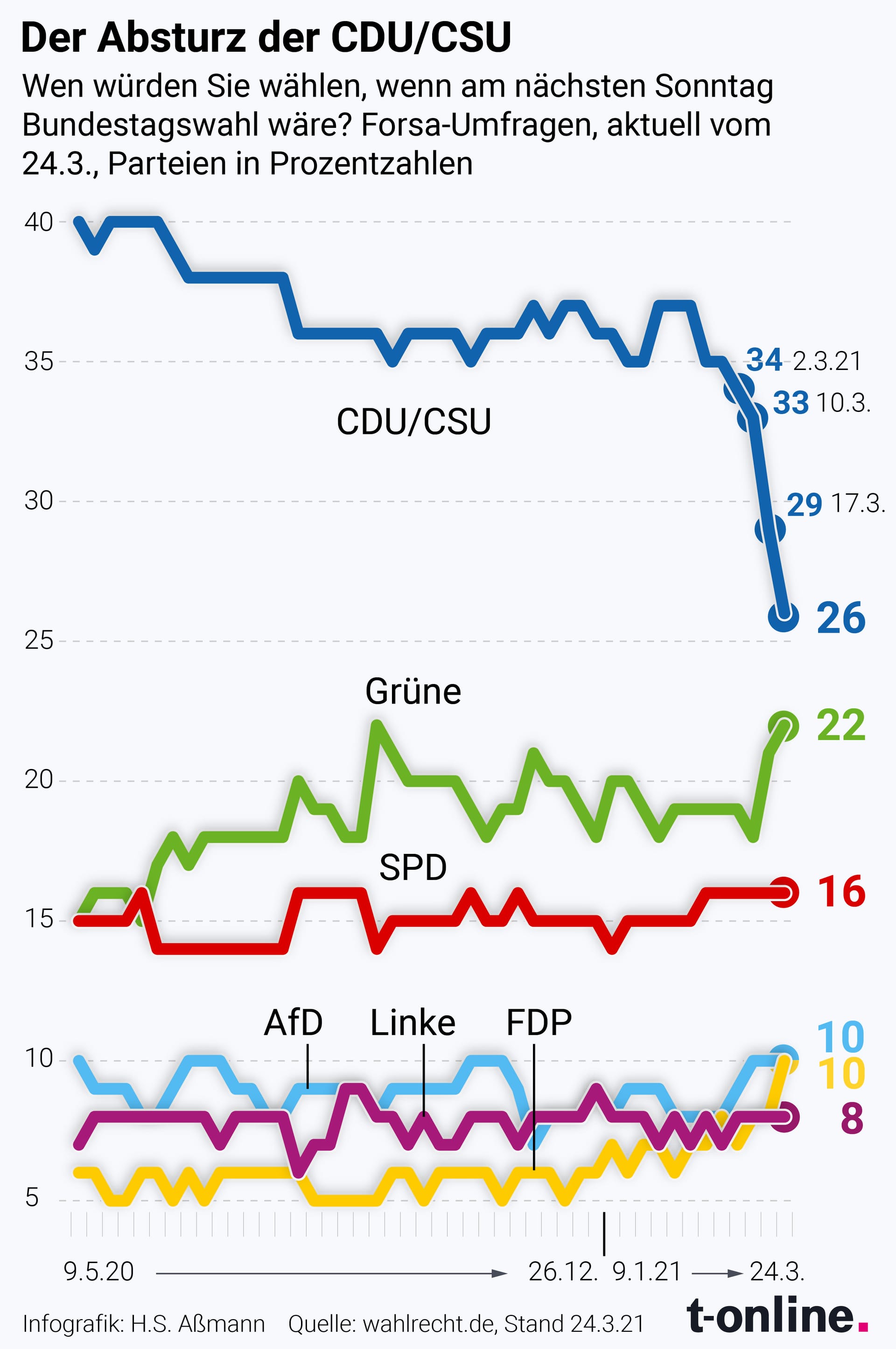

Schon vor diesem Mittwoch, der die Methode Merkel ihrem Ende nahe brachte, hatte die Union gemerkt, was gerade an politischem Kapital wegbricht. In den Umfragen sind CDU/CSU von rund 37 Prozent Anfang Februar innerhalb weniger Wochen auf jetzt deutlich unter 30 Prozent abgestürzt.

"Das Vertrauen 'Die CDU kann Krise' ist erschüttert", beschreibt die Leiterin des Instituts für Demoskopie Allensbach, Renate Köcher, was gerade angesichts von Impf- und Testchaos in der Bundesrepublik passiert. Dieses Vertrauen habe den Rückhalt der Union "in der Bevölkerung vor einem Jahr steil steigen lassen, und der Verlust dieses Vertrauens führt jetzt zu ihrem Absturz", schreibt sie in der "FAZ".

Merkels Kompromiss

Der erzwungene Rückzieher bei der Osterruhe wiegt auch deshalb so schwer, weil es der einzige handfeste Beschluss war, den Bund und Länder am Montag und Dienstag nach elf Stunden zustande gebracht hatten. Es war die eine kleine Verschärfung, mit der das selbst ernannte "Team Vorsicht" auf die stark steigenden Zahlen reagieren wollte.

Jetzt bleibt gegen die Mutante: nicht mehr als vorher. Und schon da reichte es bei Weitem nicht aus.

Angela Merkel wollte eigentlich mehr, mal wieder. Verbindliche Ausgangsbeschränkungen etwa bei zu hohen Inzidenzen. Einige Bundesländer hingegen wollten weniger, etwa den Urlaub im Inland wieder ermöglichen. Sie drohten zu rebellieren, so deutlich und zugleich bürokratisch, wie man das in diesen Runden machen kann: mit Protokollerklärungen am Ende des Beschlusses.

Als Kompromiss kam dann der Nun-aber-wirklich-harte-Osterlockdown zustande. Der faktisch nur bedeutet hätte, dass es mit Gründonnerstag einen weiteren mehr oder weniger freien Tag geben sollte. Einen Tag. "Wir glauben selbst nicht, dass die Zahlen dadurch nachhaltig sinken werden", sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil dazu schon am Dienstag.

Die restlichen Ergebnisse nach der Marathonverhandlung? Nicht viel mehr als die Wiederholung alter Absichtserklärungen: Wir wollen die Notbremse nun ernsthaft einhalten, wir wollen nun wirklich eine Teststrategie entwickeln, wir wollen nun endlich schneller impfen. Der Urlaubsstreit? Nur vertagt. Nach der Osterpause dürfte er wieder aufbrechen, das haben einige Bundesländer schon signalisiert.

Entsprechend fielen die öffentlichen Reaktionen auf die Beschlüsse aus: Unverständnis, Entsetzen, Wut. Und das allenthalben.

Merkels Wirklichkeit

Sich Angela Merkel gerade als glücklichen Menschen vorzustellen, fiel schon vor diesem Mittwoch zunehmend schwer. Auf der Pressekonferenz nach den Beratungen zwischen ihr und den Ministerpräsidenten sagte die Kanzlerin einige Sätze, mit denen sie wohl allen Deutschen Mut machen wollte.

Doch sie klangen so, als passten sie gerade besonders gut auf Merkel selbst: "In diesem Jahr sind wir gemeinsam einen wirklich harten Weg gegangen, einen Weg mit Erfolgen, aber auch mit Rückschlägen." Wir, also auch sie. "Wir dürfen uns von diesen Rückschlägen natürlich nicht entmutigen lassen. Im Gegenteil: Aus solchen Rückschlägen kann auch zusätzliche Kraft erwachsen."

Nur scheint dieser Zaubertrank bei Merkel nach diesem zehrenden Krisenjahr noch nicht zu wirken.

Wie weit Merkels Wünsche und Merkels Wirklichkeit inzwischen auseinanderklaffen, lässt sich sogar in Zahlen ausdrücken. Wie es sich für die Pandemie gehört in Inzidenzen: 100 statt 35. Den stufenweisen Öffnungsplan, den Bund und Länder bei ihrer Runde Anfang März beschlossen haben und der grundsätzlich weiter gilt, hatte die Kanzlerin so ähnlich schon Wochen vorher angedacht. Allerdings mit schrittweisen Öffnungen nicht bei einer Inzidenz von unter 50 oder sogar unter 100, wie es nun vorgesehen ist. Sondern bei einer von weniger als 35.

Viel strenger also.

Embed

Merkels Schlamassel

In der Wirklichkeit wird allerdings selbst die 100er-"Notbremse" vielerorts gerissen, ohne dass es Konsequenzen hat. Wie groß die Orientierungslosigkeit inzwischen ist, aber eben auch Merkels Machtlosigkeit und die der Ministerpräsidenten, zeigt sich nirgends besser als am Streit über diese Frage. Oder besser gesagt: an den vielen Streits.

Denn es sind nicht mehr nur die Länder, die gegen den Bund rebellieren und zum Teil einfach machen, was sie wollen. Inzwischen rebellieren auch die Kommunen gegen die Länder. Und das in den verschiedensten Konstellationen.

In Nordrhein-Westfalen etwa wollte die Stadt Dortmund die Schulen angesichts steigender Zahlen wenige Tage vor den Osterferien schließen, bevor sie die Notbremsen-Inzidenz erreichte. Die Landesregierung verbot es ihr jedoch. Genau wie der Stadt Duisburg, obwohl ihre Inzidenz über 120 lag. Schulschließungen erst ganz zum Schluss, so das Argument des Landes.

Andere Kommunen wurden so kreativ, wie man sich das an vielen Stellen wünschen würde in der Pandemiebekämpfung. Der Kreis Calw in Baden-Württemberg etwa führte eine "bereinigte 7-Tage-Inzidenz" ein, um weiter öffnen zu können. Infizierte Familienmitglieder zählte man nur noch als einen Fall. Weil deren Kontakt leichter nachverfolgt werden könne. Die thüringische Stadt Weimar entwickelte die sogenannte "Betten-Inzidenz", um Öffnungen zu rechtfertigen. Sie zeigt an, wann die Lage auf den Intensivstationen problematisch wird.

Die Gemeinsamkeiten bröckeln, die Konflikte brechen auf.

Das kann man natürlich in der Sache nicht alles der Kanzlerin allein vorwerfen. Nur am Ende gilt eben schon, was sie selbst am Mittwochmorgen in ihrer Entschuldigung vor der Hauptstadtpresse formuliert, und was sie wenig später bei der Regierungsbefragung im Bundestag wiederholt: "Am Ende trage ich für alles die letzte Verantwortung. Qua Amt ist das so."

Und ganz unschuldig ist Merkel natürlich auch nicht. Denn wieso sollten sich Kommunen an die Regeln ihrer Landesregierungen halten, wenn sich Landesregierungen selbst nicht einmal an die Regeln halten, die sie mit dem Bund verabreden?

Wenn also Merkel ein ums andere Mal das Chaos der Bund-Länder-Runden nicht geordnet bekommt?

Merkels Kontrollverlust

Es gibt nicht den einen Zeitpunkt, an dem Angela Merkel die Kontrolle über die Corona-Politik verloren hätte. In manchen Runden lief es besser für sie, in manchen schlechter. Das lag eher nicht daran, ob die Kanzlerin mehr oder weniger Druck gemacht, sich mehr oder weniger reingehängt hat. Sondern oft schlicht daran, wie viele Unterstützer sie unter den Ministerpräsidenten hatte.

Anfang Mai des vergangenen Jahres war es mit der anfänglichen Einigkeit schon einmal weitgehend vorbei. Zuvor hatte die Kanzlerin "Öffnungsdiskussionsorgien" beklagt. Ein harter Vorwurf – der allerdings die Ministerpräsidenten nicht weiter umtrieb. Sie beschlossen für ihre Länder munter Öffnungsschritte, jeder für sich. Der anschließenden Bund-Länder-Runde blieb nicht mehr viel übrig, als einen ziemlich großen Rahmen um das Chaos zu zimmern. Und die erste Notbremse zu beschließen.

Angela Merkel bleibt sich treu, könnte man positiv gewendet sagen, sie moderiert auch in der Corona-Krise die verschiedenen Interessen, damit sich alle irgendwie wiederfinden. Nur kommt sie mit diesem Politikstil nun an die Grenzen, auch weil er der Logik der Pandemie widerspricht.

Das zeigt sich an einem einfachen Beispiel. Das perfide an der Corona-Krise ist, dass Schuhläden, Nagelstudios, Buchhändler und andere aus guten Gründen sagen können, dass die Gefahr einer Infektion mit Hygienekonzepten bei ihnen eher gering ist. Alle haben deshalb das berechtigte Interesse, möglichst schnell wieder zu öffnen. Nur wären die Innenstädte eben wieder voll und die Infektionsgefahr groß, wenn man es allen erlauben würde.

Mit Merkels Moderation kommt man da nicht weiter. Es braucht Entscheidungen. Und so ist es an vielen Stellen in dieser Pandemie.

Merkels Hoffnung

"Wir müssen auch dafür einstehen, was wir nicht schaffen", soll Angela Merkel einmal in einer Bund-Länder-Runde Anfang November gesagt haben. Sie hat das nun getan. Für sich, und für alle anderen Beteiligten dieses Schlamassels: Für ihre Bundesminister, von denen viele die Entscheidung mitgetragen haben. Und für die Ministerpräsidenten, die in der Nacht ja auch keine bessere Idee hatten, um den Streit zu lösen und zu irgendeinem Ergebnis zu kommen.

Denn auch das gehört zur Wahrheit dazu: Die Bundeskanzlerin trägt in Deutschland die letzte Verantwortung für alle Fehler, das schon. Aber die Fehler selbst sind natürlich meistens eine föderale Teamleistung.

Hätte Deutschland früher mehr Impfstoff zur Verfügung gehabt und würden die wenigen Dosen nun schneller verimpft, wäre die dritte Welle längst nicht so bedrohlich. Dass das nicht passiert, ist auch Merkels Verantwortung. Aber eben nicht nur. Es gibt Bundesländer, die bekommen das Impfen besser hin als andere. Ähnlich wie es seit Jahrzehnten bei der Bildung ist.

Das gilt auch für die Schnelltests und eine funktionierende Teststrategie vor allem in den Schulen. Verantwortlich dafür sind die Länder. Aber wenn sie es nicht hinbekommen, zeigen sie gern in Richtung Berlin. Und da sitzt eben die Frau, die die "letzte Verantwortung" trägt. Föderalismus bedeutet nicht selten: die Schuld weiter oben abladen.

"Ein Fehler muss als Fehler benannt werden", sagt Merkel am Mittag in ihrem dunkelgelben Büßerblazer. "Und vor allem muss er korrigiert werden, und wenn möglich hat das noch rechtzeitig zu geschehen." Das sind klare Worte, die längst nicht nur für die gescheiterte "Osterruhe" gelten, sondern für die Corona-Politik insgesamt.

Den ersten Schritt der Besserung hat Merkel getan. Ohne den zweiten ist er jedoch wenig wert. Und den muss nicht nur sie gehen.

- Eigene Beobachtungen, Recherchen und Analysen

News folgen

News folgen