Teufelskreis Die Mitgift finanziert die Mahlzeiten der Geschwister

Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.

Kein Wasser, kein Essen, kein Geld: Viele Familien in Kenia erleben Existenznot. Für Frauen und Mädchen ist die Krise allerdings noch gefährlicher als für Männer.

Mahuba Abdelkadirs Welt spielt sich auf wenigen Quadratmetern ab. Sie lebt in einem Weiler im Osten Kenias, rund 200 Kilometer von der Grenze zu Somalia entfernt. Dort hütet die 60-Jährige ihre sieben Enkelkinder. Die Eltern mussten mit den Tieren weiterziehen, denn Ziegen und Kamele verhungern und verdursten in der Region – die Dürre trifft sie brutal. Das raubt den Menschen die Lebensgrundlage. Die meisten Männer des Dorfes sind daher auf der Suche nach Wasser weitergezogen. Zurück bleiben die Alten, die Kinder und die Frauen.

Denn für Familie und Kinder zu sorgen, ist traditionell die Aufgabe der Frauen. Sie haben zudem häufig weniger Rechte und eine niedrigere Stellung in der Gesellschaft. Daraus ergeben sich viele weitere Benachteiligungen, die dazu führen, dass Frauen unter der aktuellen Dürre in Kenia noch stärker leiden als Männer.

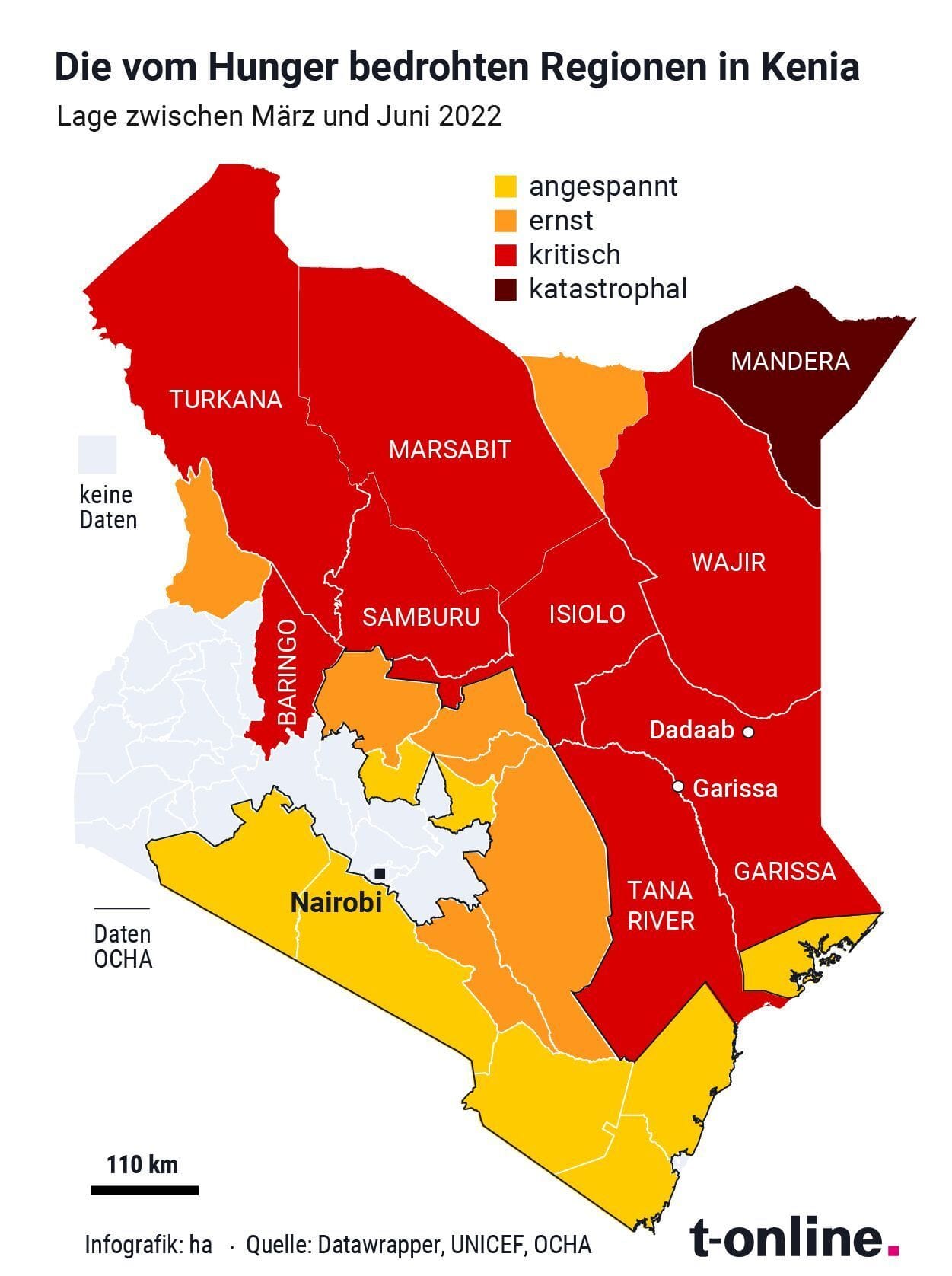

2,37 Millionen Menschen sind in dem ostafrikanischen Land von der Hungerkrise betroffen. Seit 2020 hat sich die Zahl der Menschen, die von akutem Hunger betroffen sind, fast verdreifacht. Weltweit machen Frauen und Mädchen nach Angaben der Hilfsorganisation Plan International 70 Prozent der Hungernden aus – denn sie essen häufig erst nach den männlichen Familienmitgliedern und somit weniger.

Immer weiter für ein bisschen Wasser

Die Hungerkrise ist vor allem auch eine Wasserkrise: Die Regenzeiten der vergangenen drei Jahre waren viel zu wenig ergiebig. Damit fehlt nicht nur das Wasser, um die Felder zu bewässern, sondern auch Trinkwasser für Tiere und Menschen. Wasserholen ist ebenfalls traditionell Aufgabe der Frauen und Mädchen. Die Wege, die sie dafür zurücklegen müssen, werden immer länger – und was sie dann finden, reicht häufig nicht.

Durch Wassersuche und Hausarbeit sind sie anfälliger für Krankheiten, die durch Wasser übertragen werden. Gerade für schwangere, stillende und menstruierende Frauen ist der Zugang zu sauberem Wasser und sanitären Anlagen besonders wichtig – ebenso wie eine ausreichende Nährstoffzufuhr.

Gewalt gegen Frauen auf dem Vormarsch

Kein Essen, kein Wasser, kein Geld – dafür mehr Gewalt. In Hungerkrisen nimmt die körperliche und insbesondere sexuelle Gewalt gegen Frauen zu. Das zeigt auch eine Studie von Plan International im ebenso wie Garissa stark von Hunger betroffenen County Marsabit: 12 Prozent der dort befragten Mädchen berichteten von Vergewaltigungen, 17 Prozent von sexueller Belästigung, 15 Prozent von häuslicher Gewalt. Zugleich gab mehr als die Hälfte der Befragten an, keinen Zugang zu Gesundheitsdiensten zu haben – und wer ihn hat, kann es sich oft nicht leisten, diese auch in Anspruch zu nehmen.

Hinzu kommt: Die Frauen können sich kaum wehren. Traditionelle, patriarchale Strukturen werden durch die Dürrekrise verstärkt, viele Frauen sind von ihren Ehemännern abhängig. Für Frauen ist es deutlich schwieriger, in ihrem Namen Land zu besitzen. Männer haben eher Zugang zu Bankkonten. Weil sie sich um die Kinder kümmern müssen, fällt es Müttern schwerer, eine bezahlte Arbeit zu finden.

Mädchen in Hausarbeit statt in der Schule

Vor allem Familien in ländlichen Gebieten sind nach Angaben des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen von der Hungerkrise betroffen – und auf die Landwirtschaft angewiesen. Ist wegen des Wassermangels auf den eigenen Feldern nichts mehr zu holen, müssen auch die Mütter anderswo Geld verdienen. Die Betreuung der jüngeren Geschwister ist dann meist die Aufgabe der älteren Mädchen. Auch bei anderen Aufgaben im Haushalt, wie der Suche nach Wasser, müssen sie mehr Verantwortung übernehmen.

Darum, und weil der Schulbesuch Geld kostet, werden Kinder vermehrt aus den Schulen genommen – auch hiervon sind Mädchen häufiger betroffen als Jungen. Doch damit fällt auch die Schulmahlzeit weg. Ein Teufelskreis.

Heiraten als Einkommensquelle

Einen Ausweg suchen einige Familien darin, dass sie ihre Töchter verheiraten. Die Mitgift für ein Mädchen kann die Mahlzeiten der Geschwister finanzieren, zumindest für eine gewisse Zeit. Die Folge: mehr Zwangs- und Kinderehen. Und: Vor der Heirat werden mehr und immer jüngere Mädchen Opfer der noch immer weit verbreiteten weiblichen Genitalverstümmelung. Laut Unicef sind 14 der 23 von Dürre betroffenen Counties bereits Hotspots, bis zu 98 Prozent der Mädchen sind dort betroffen.

Hinzu kommen mehr frühe und ungewollte Schwangerschaften. Durchschnittlich 3,3 Kinder bringt jede Kenianerin in ihrem Leben zur Welt. Das ist deutlich mehr als in Deutschland mit 1,5 Kindern pro Frau, aber doch deutlich weniger als die 6,7 Kinder, die eine Frau im Niger statistisch gesehen gebärt – das Land hat die weltweit höchste Fertilitätsrate.

Aus westlicher Perspektive sind die Voraussetzungen für die Familiengründung in einer Krise, wie Kenia sie derzeit erlebt, denkbar schlecht. Doch die Frauen dort haben oft keine andere Wahl. Kinderreichtum ist zum einen eine Altersversicherung für die Eltern, Kinder zu haben zudem tief verankert im kulturellen Selbstverständnis.

Doch es gibt noch einen weiteren Grund: 18 Prozent der verheirateten Kenianerinnen hatten 2021 keinen ausreichenden Zugang zu Verhütungsmitteln, so der Jahresbericht des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen. Unter jungen Frauen liegt die Rate mit 23 Prozent noch höher. Und: Wenn der Teller leer ist, werden zuerst Lebensmittel gekauft. Verhütungsmittel rutschen dann ebenso wie Menstruationsprodukte auf der Liste nach unten.

Nur mit Hungerhilfe ist es also nicht getan. "Ich versuche alles, damit meine Enkel hier wegkommen und eine gute Ausbildung bekommen, auch die Mädchen", sagt Mahuba Abdelkadir. "Sie sollen später gute Jobs bekommen, damit sie uns hier dann helfen können."

Mahubas Nachbarin ist schon weiter: Sie hat ihre Hütte in einen Laden umgewandelt und verkauft Zucker, Süßigkeiten, Schuhe und Strom für die Handys im Dorf. Sie sagt: "Selbst ist die Frau!"

- Beobachtungen von t-online-Chefredakteur Florian Harms in Kenia

- wfp.org: Kenya

- wfp.org: "WFP Eastern Africa - 2021 Regional Achievements & Outlook"

- wfp.org: "Global Report on Food Crises - 2022"

- unicef.lu: "Child marriage on the rise in Horn of Africa as drought crisis intensifies"

- kenya.unfpa.org: "UNFPA KENYA ANNUAL REPORT 2021"

- plan.de: "Gewalt und sexueller Missbrauch nehmen angesichts der anhaltenden Dürre im Norden Kenias zu, stellt eine aktuelle Umfrage von Plan International fest."

- plan-international.org: "Girls’ Rights and the Global Hunger Crisis"

- plan-international.org: "Policy brief: the hunger crisis and its impact on girls"

News folgen

News folgen