Günstig und natürlich So werden Sie Schimmel mit Hausmitteln dauerhaft los

In feuchten Räumen wächst Schimmel besonders gut. Um Gesundheitsschäden zu vermeiden, sollten möglichst schnell entfernen werden.

Besonders an Außenecken oder an Fenstern, wo Kondenswasser für die nötige Feuchtigkeit sorgt, siedeln sich Schimmelpilze gern an. Aber auch kühle Außenwände sind gefährdet – vor allem Stellen, an denen wenig Luft zirkuliert, etwa hinter Schränken und Regalen. Im Winter gedeiht Schimmel besonders gut im Haus. Aber auch im Sommer, wenn es warm und feucht zugleich ist, finden Schimmelpilze perfekte Gegebenheiten, um zu gedeihen.

Schimmel entfernen

- Entfernen Sie kleine Schimmelstellen mithilfe von Alkohol.

- Größere Stellen sollte ein Fachmann entfernen, da die Ursache beseitigt werden muss.

- Anti-Schimmel-Farbe hilft nur bedingt gegen Schimmel.

Schimmel selbst entfernen?

Sind die Schimmelflecken klein, können Sie sie selbst von den Wänden entfernen, beispielsweise mit Spiritus. Ist mehr als ein halber Quadratmeter schwarz, ziehen Sie lieber einen Fachmann hinzu. Wird der Schimmel nur oberflächlich entfernt, die Ursache aber nicht beseitigt, kommen die Pilze immer wieder.

Kleinere oberflächliche Schäden können zusätzlich mit Schimmelentfernern bekämpft werden. Das reicht meist jedoch nicht aus. Sind Tapeten und Mauern befallen, lässt Schimmel sich mit einfachen Mitteln kaum entfernen. Die Pilze setzen sich in die Oberschicht des porösen mineralischen Wandputzes – zu tief für Hausmittel oder chemische Stoffe.

Achtung

Wenn Sie den Schimmel selbst entfernen, sollten Sie entsprechende Sicherheitsmaßnahmen einhalten. Hierzu gehören das Tragen von Schutzhandschuhen sowie einer Atemschutzmaske. Der Raum sollte zudem gut belüftet sein, damit Sie die schädlichen Dämpfe und durch die Luft getragenen Schimmelsporen nicht weiter einatmen. Säubern Sie den Raum anschließend, um eine Ausbreitung des Pilzes zu verhindern.

Schimmel mit Hausmitteln entfernen

Auf die chemische Keule ganz verzichten können Sie, sobald der Auslöser beseitigt wurde. Dann reichen bereits Hausmittel wie beispielsweise Alkohol aus.

Anders als Fungizide, die nach der Behandlung der Flecken längere Zeit in den Räumen verbleiben und die Gesundheit der Bewohner gefährden können, verflüchtigt sich Alkohol nach dem Lüften schnell. Kleine Flecken lassen sich gut mit 70- bis 80-prozentigem Ethylalkohol entfernen.

Schimmel mit Alkohol entfernen

- Tränken Sie einen alten Baumwolllappen in mindestens 70-prozentigem Alkohol (Isopropylalkohol).

- Betupfen Sie mit leichtem Druck die schimmelnde Fläche.

- Achten Sie aber darauf, dass der Untergrund dabei nicht durchweicht.

- Warten Sie, bis die Stelle getrocknet ist und wiederholen Sie den Vorgang gegebenenfalls mehrfach.

- Achten Sie darauf, die Schimmelsporen bei der Anwendung nicht zu verreiben. So könnten Sporen an noch nicht betroffene Stellen gelangen.

- Entsorgen Sie den Lappen nach der Anwendung. Andernfalls könnten sich die Sporen auf andere Flächen ausbreiten.

Schimmel mit Brennspiritus entfernen

Für unempfindliche Flächen können Sie die befallene Stelle auch mit Wasserstoffperoxid oder Brennspiritus behandeln. Beide Mittel reizen allerdings die Schleimhäute sehr stark. Wenden Sie diese Chemikalien daher nur in gut belüfteten Räumen an und tragen Sie beim Verwenden dicke Spülhandschuhe und eine Atemschutzmaske.

Benetzen Sie die befallene Stelle mit einem in Brennspiritus oder Wasserstoffperoxid getränkten Putzlappen. Ist die Stelle getrocknet, wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf mehrmals. Tupfen Sie dabei mit leichtem Druck auf die gesamte Fläche – vergessen Sie die Ränder dabei nicht.

Achtung

Hausmittel sollten nur zur Schimmelbekämpfung eingesetzt werden, wenn der Pilzbefall nur leicht ist und noch nicht zu tief ins Mauerwerk einziehen konnte. Andernfalls sollten Sie einen Fachmann engagieren.

Schimmel in Fugen mit Hefe bekämpfen

Auch Hefe soll ein gutes Hausmittel gegen Schimmel sein. Dazu wird etwas Trockenhefe in ein Glas gegeben. Nun füllen Sie ein wenig Wasser hinzu, damit ein trockener Brei entsteht. Dieser wird dann mit einer Zahnbürste auf die Silikonfugen in der Dusche verteilt und eingearbeitet. Nach etwa zehn Minuten Einwirkzeit können Sie alles abspülen. Wiederholen Sie die Prozedur mehrmals, wenn der Schimmel nicht entfernt wurde.

Schimmel nicht mit Essig bekämpfen

Das vielerorts angepriesene Hausmittel Essig oder Essigessenz sind ungeeignet zur Bekämpfung von Schimmel. Viele Baustoffe und insbesondere Kalk neutralisieren den Essig. Hinzu kommt, dass mit dem Essig organische Nährstoffe auf das Material gelangen. Dieses kann das Pilzwachstum sogar fördern. Auch Backpulver gilt als Hausmittel gegen Schimmel. Dies beseitigt den Befall jedoch nur kurzfristig und verstärkt auf lange Sicht das Problem ebenso wie Essig.

Schimmel auf Keramik und Metall

Eine Ausnahme gilt für Metall und Keramik. Auf diesen Materialien können Sie mit Essig den Schimmel leicht entfernen. Tränken Sie dazu einen alten Baumwolllappen in Essigessenz (mindestens 25 Prozent) und betupfen Sie damit die befallene Stelle. Wiederholen Sie den Vorgang mehrfach, sobald die Stelle getrocknet ist, wenn der Schimmel noch nicht verschwunden ist.

Von Schimmelpilzen befallene Materialien müssen gründlich gereinigt werden. Ist das nicht möglich, zum Beispiel wenn die Sporen in Polstermöbel eingedrungen sind, müssen die Möbel sicherheitshalber entsorgt werden.

Ursache beseitigen

Neben den Symptomen muss die Ursache des Schimmels beseitigt werden. Oft wird dazu sogar der Putz an den betroffenen Stellen entfernt. Dadurch können, wenn keine Nässe mehr an den befallenen Stellen auftritt, handelsübliche Schimmelbeseitigungsmittel eingesetzt werden. Wird die Ursache des Schimmelbefalls nicht beseitigt, müssen schwere Mittel zum Einsatz kommen.

Müssen Sie Tapete und Putz entfernen und eine Schimmelsanierung durchführen, sollten Sie Vorsichtsmaßnahmen treffen. Eine Atemmaske, Schutzkleidung und Handschuhe sind Pflicht. Räumen Sie zudem alle Gegenstände aus dem Raum. Bevor die befallene Tapete entfernt wird, werden die Pilze mit den Anti-Schimmel-Mitteln abgetötet. Verwenden Sie hierfür keine hypochlorithaltigen Mittel. Sie belasten die Atemwege zu stark.

Anti-Schimmel-Farben sind oft gesundheitsschädlich

Wo neuer Befall droht, zum Beispiel wegen Baumängeln wie Wärmebrücken, können Anti-Schimmel-Farben oder -Farbzusätze helfen. Mittel mit der Substanz Octylisothiazolinon, zum Teil kombiniert mit anderen Bioziden, haben sich dabei als sehr wirksam erwiesen. Die Arbeiten mit diesen Chemikalien sollten nur in gut belüfteten Räumen erfolgen. Das Tragen von Gummihandschuhen und Atemschutzmaske ist Pflicht.

Und auch Reiniger, die eine spezielle Anti-Schimmel-Formel haben, sind eher gesundheitsschädlich und weniger effektiv.

Schimmelbefall rechtzeitig erkennen

Schwarze Flecken an den Wänden und Decken können ein Anzeichen dafür sein, dass sich der Schimmel hinter der Wandverkleidungen und Tapeten, unter dem Laminat oder in Dämmstoffen verbirgt. Ein modriger Geruch, klamme Wäsche in den Schränken oder auch gesundheitliche Probleme der Bewohner sind Indizien, dass sich irgendwo Pilze und Bakterien verstecken. Diese können sich etwa in einer Allergie äußern. Ein Alarmsignal, dass sich Schimmel im Haus bilden könnte, ist auch . Die Wassertröpfchen zeigen an, dass zu viel Feuchtigkeit im Raum ist.

Laut Experten sind rund 80 Prozent der Schimmelschäden versteckt. Ursachen können alte Wasserschäden sein oder die sogenannte anhaltende Neubaufeuchte, die grundsätzlich in neuen Häusern erst einmal ein Problem ist. Denn beim Bau wird zum Beispiel für Beton Wasser verwendet, und die Feuchtigkeit muss sich über Monate aus dem Gemäuer verflüchtigen. Geht diese nicht weg, kann sich Schimmel bilden.

Tipps zur Schimmelvermeidung

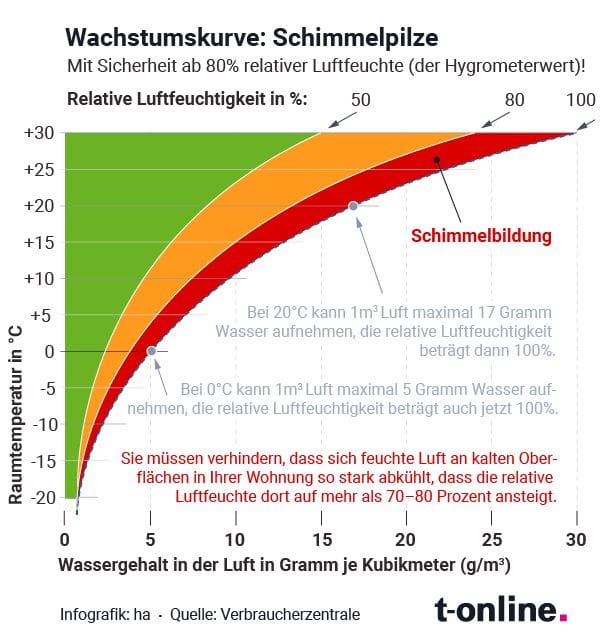

Ein richtiges Lüftungs- und Heizverhalten ist besonders wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden. Hinweise, ob Sie mehr oder weniger lüften beziehungsweise heizen müssen, geben die Richtwerte für die Temperatur und die Raumluftfeuchtigkeit.

Eine normale Luftfeuchtigkeit ist von Raum zu Raum verschieden:

- Wohnräume: 40 bis 60 Prozent

- Schlafräume: 40 bis 60 Prozent

- Küche: 50 bis 60 Prozent

- Badezimmer: 50 bis 70 Prozent

Die Luftfeuchtigkeit im Raum können Sie mit einem Hygrometer messen.

Zusätzlich sollten Sie auch auf die Raumtemperatur achten. Ihr optimaler Wert ist ebenfalls von dem jeweiligen Nutzungsraum abhängen:

- Wohnräume: 20 bis 23 Grad Celsius

- Schlafräume: 17 bis 20 Grad Celsius

- Küche: 18 bis 20 Grad Celsius

- Badezimmer: 20 bis 23 Grad Celsius

Weiterhin sollten Sie Möbel nicht direkt an die Wand stellen, sondern wenige Zentimeter davon entfernt aufstellen. So kann zwischen Wand und Möbelstück noch ausreichend Luft zirkulieren.

Eine Änderung des Lüftverhaltens oder eine Lüftungsanlage, kann Schimmel vorbeugen. Als Sofortmaßnahme können Sie auch einen Luftentfeuchter im Raum aufstellen. Achten Sie dabei darauf, dass sie diesen in der richtige Größe kaufen. Wie viel Kubikmeter er entfeuchten kann, ist auf der Verpackung vermerkt.

In anderen Fällen kann auch eine unzureichende Wärmedämmung die Ursache für hartnäckigen Schimmelbefall sein.

Achtung

Schimmel zu verhindern und zu entfernen ist sehr wichtig, da er eine echte Gefahr für die Gesundheit ist. Mehr dazu erfahren Sie hier: Wenn Schimmel krank macht.

Schimmel im Badezimmer vermeiden

Besonders im Badezimmer bildet sich schnell Schimmel. Der Raum ist häufig warm und feucht und bietet daher die besten Voraussetzung für den Pilz. Lüften Sie das Badezimmer stets gut durch, halten Sie es möglichst trocken und heizen Sie ausreichend. Entfernen Sie nach dem Duschen das Wasser mithilfe eines Abziehers von den Fliesen. Badewanne und Ablagen können mit einem Handtuch trockengewischt werden.

Haftet der Mieter oder der Vermieter bei Schimmelbefall?

Neben der gesundheitlichen Belastung stellt sich die Frage, was den Befall verursacht hat und wer demnach für die Kosten der Beseitigung aufkommt. Oft kann nur ein Gutachter weiterhelfen. Weitere Informationen, wer bei Schimmel in der Wohnung haftet, finden Sie hier.

Erhalten Sie Antworten aus Tausenden t-online-Artikeln.

Antworten können Fehler enthalten und sind nicht redaktionell geprüft. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben. Mehr Informationen. Bei Nutzung akzeptieren Sie unsere Datenschutzhinweise sowie unsere t-online-Assistent Nutzungsbedingungen.

Wohnung auf Schimmel prüfen lassen

Kommen Ärzte und Patienten den Ursachen der oft langwierigen Beschwerden der Bewohner nicht auf die Spur, kann ein Sachverständiger helfen. Schimmel kann die Atemwege reizen sowie chronische Müdigkeit oder Rheuma auslösen. Durch die Analyse der Raumluft werden Schimmelsporen in der Luft schneller erkannt.

Mit Alkohol und Desinfektionsmitteln ist solchen verdeckten Schäden nicht beizukommen. Sie bleichen die Flecken nur oberflächlich, erreichen aber nicht die tiefen Schichten. Das muss der Fachmann erledigen.

- Nachrichtenagentur dpa-tmn

- eigene Recherche