Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Digitalisierung auf Sparflamme Warum der Mittelstand den Anschluss zu verlieren droht

Der digitale Rückstand im Mittelstand könnte Deutschland teuer zu stehen kommen. Warum viele Betriebe hadern – und welche Weichen jetzt gestellt werden müssen.

Der deutsche Mittelstand steht unter Druck. Während internationale Wettbewerber ihre Geschäftsmodelle konsequent digitalisieren, kämpfen viele kleine und mittlere Unternehmen hierzulande mit veralteter IT, Personalmangel und regulatorischen Hürden. Dabei ist die Lage längst ernst: Ohne digitale Transformation drohen Arbeitsplatzverluste, sinkende Innovationskraft und ein struktureller Abstieg.

Große Mittelständler investieren schätzungsweise durchschnittlich 160.000 Euro pro Jahr in Digitalisierung – kleine Unternehmen bringen es im Schnitt auf gerade einmal 8.000 Euro – zu wenig, um im internationalen Wettbewerb zu bestehen.

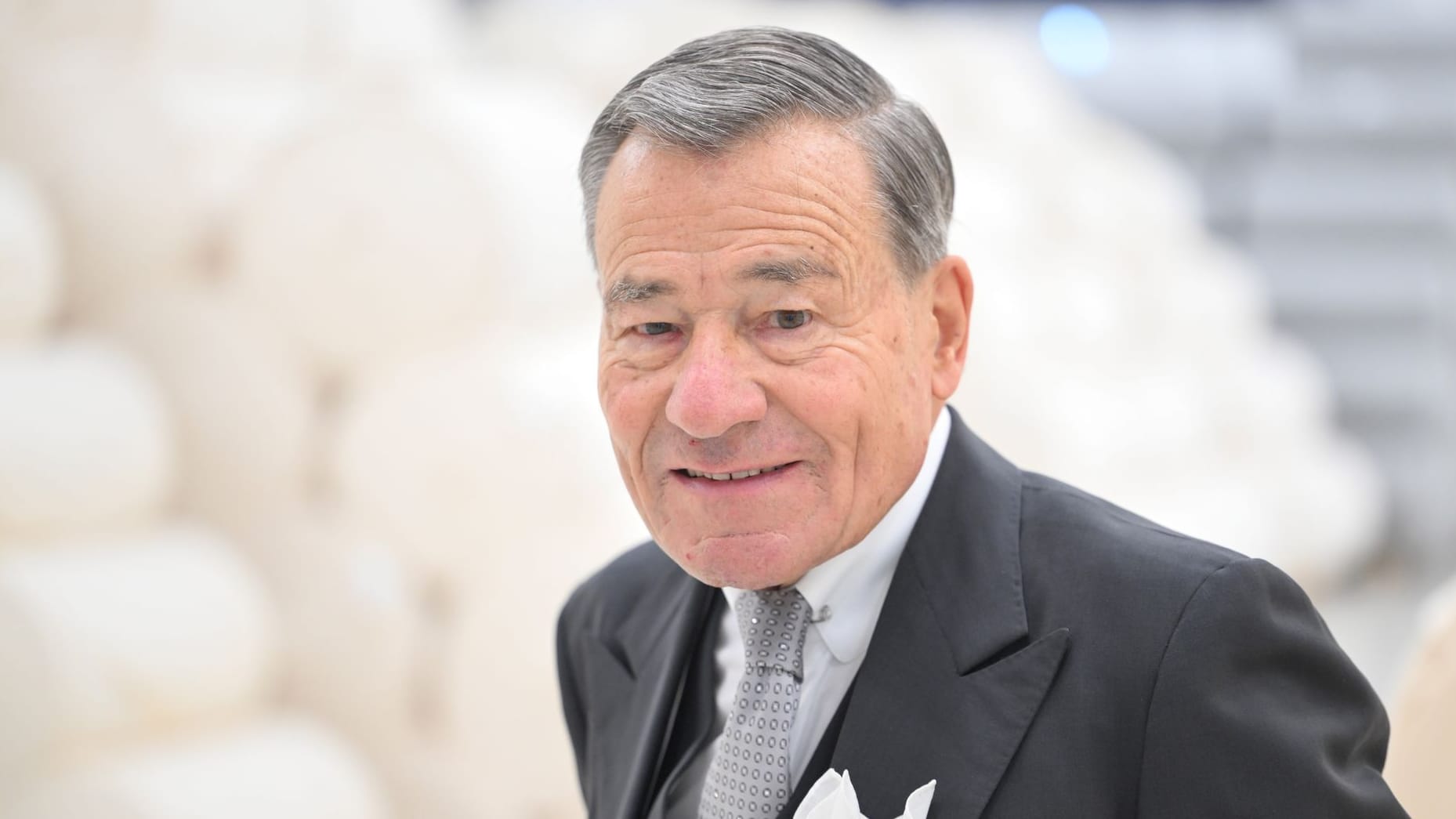

"Digitalisierung gibt es nicht zum Nulltarif – und bei vielen Unternehmen ist das angekommen", sagt Dr. Ralf Wintergerst, Präsident des deutschen Digitalverbands Bitkom, der über 2.200 Unternehmen der digitalen Wirtschaft vertritt. Doch der Wille allein reicht nicht. Es stellt sich die Frage, ob der deutsche Mittelstand auf dem Weg in die digitale Zukunft bereits den Anschluss verliert – und was das für den Standort Deutschland bedeutet.

Bedeutung des Mittelstands

Der deutsche Mittelstand bildet das Fundament der deutschen Wirtschaft. Über 99 Prozent aller Unternehmen in Deutschland zählen zu den kleinen und mittleren Betrieben (KMU). Sie beschäftigen mehr als die Hälfte aller abhängig Beschäftigten, rund 19 Millionen Menschen, und bilden mehr als 70 Prozent aller Auszubildenden aus. Mit einem Anteil von über 55 Prozent an der gesamten Wertschöpfung tragen die KMU entscheidend zum Wohlstand im Land bei.

Hinzu kommt ihre besondere Rolle für Innovation und regionale Stabilität. Viele Mittelständler sind global tätig, aber fest in ihrer Heimat verwurzelt, oft familiengeführt und bekannt für Tüftlergeist und Spezialisierung auf Nischenmärkte. Diese Struktur macht den Mittelstand zugleich anpassungsfähig – aber auch verwundbar, wenn es um große Transformationen wie die Digitalisierung geht.

Fehlende Digitalagenda

Die Gründe für den digitalen Rückstand im deutschen Mittelstand sind vielfältig – und oft miteinander verflochten. Laut dem Digitalreport 2024 des European Center for Digital Competitiveness der ESCP Business School und des Instituts für Demoskopie Allensbach besteht unter 95 Prozent der Führungskräfte die Erkenntnis, dass Deutschland bei der Digitalisierung Nachholbedarf hat.

Als Hauptgründe für diese Situation werden die fehlende strategische Ausrichtung der Bundesregierung sowie unklare Zuständigkeiten identifiziert. Eine klare Digitalagenda und konkrete Prioritäten seitens der Regierung sind daher von entscheidender Bedeutung. KMUs dürfen dies jedoch nicht als Ausrede gelten lassen.

Viele kleine und mittlere Unternehmen investieren zu wenig in ihr Wissenskapital und greifen neue Technologien nur zögerlich auf. Während große Mittelständler deutlich häufiger Digitalisierungsprojekte anstoßen, bleibt es bei kleineren Betrieben oft bei Einzelmaßnahmen.

Zentrale Probleme: Fachkräftemangel und Regulierung

Ein zentrales Problem ist der Fachkräftemangel. Unternehmen mit Digitalisierungsaktivitäten haben besondere Anforderungen an die Kompetenzen der Bewerber, die häufiger nicht erfüllt werden, heißt es in einer Analyse der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Weit mehr als die Hälfte (63 Prozent) der digital aktiven Unternehmen berichten von Schwierigkeiten, offene Stellen zu besetzen.

Hinzu kommen regulatorische Hürden. Der Datenschutz entwickelt sich laut Bitkom zum größten Digitalisierungshemmnis: Datenschutz ist und bleibe wichtig, aber auch im Datenschutz gebe es einen Kipppunkt, wo er mehr schade als nutze, sagt Wintergerst.

Weitere Problemfelder sind Künstliche Intelligenz und Schutz vor Cyberkriminalität. Bei den KI-Patenten liegt Deutschland gegenüber führenden Nationen zurück und weist eine ausgeprägte Exportschwäche bei KI auf. Dagegen gilt die akademische Forschung in Deutschland als leistungsfähig.

Cyberkriminalität ist längst keine Seltenheit mehr. Vor allem große Unternehmen und solche mit einer hohen Angriffsfläche werden Opfer. Laut KfW-Analyse wurde knapp jedes dritte mittelständische Unternehmen (29 Prozent) im Zeitraum von 2018 bis 2020 Opfer von Cyberkriminalität – die Tendenz zeigt klar nach oben.

Angst vor hohen Kosten und Komplexität

Auch die Angst vor hohen Kosten bremst viele Unternehmen. Große Mittelständler (50 und mehr Beschäftigte) investieren zwanzigmal mehr in Digitalisierung. Auf 73 Prozent der kleinen Unternehmen (unter 5 Beschäftigte) entfallen lediglich 20 Prozent der Digitalisierungsausgaben. Laut KfW-Befund ist die Kluft zwischen großen und kleinen Mittelständlern im Zeitablauf sogar gewachsen: 2016 lag der Anteil kleiner Unternehmen an den Digitalisierungsinvestitionen noch bei 31 Prozent.

Schließlich bleibt die Komplexität der Umsetzung ein Hemmschuh. Gerade in anlagenintensiven Branchen wie der Industrie schrecken viele vor tiefgreifenden Veränderungen zurück. Prozesse, Strukturen und Netzwerke folgen dort häufig noch den Regeln einer vergangenen Welt – und die Angst, Geschäft und Arbeitsplätze durch digitale Experimente zu gefährden, ist groß.

Folgen für die Wirtschaft

Die Folgen des digitalen Rückstands im Mittelstand reichen weit über einzelne Unternehmen hinaus. Ohne umfassende Investitionen drohen gravierende wirtschaftliche Einbußen. Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft stehen auf dem Spiel, Arbeitsplätze geraten in Gefahr, und im internationalen Wettbewerb droht Deutschland ins Hintertreffen zu geraten.

Seit der Finanzkrise 2008 wächst der Abstand zwischen großen Unternehmen und dem Mittelstand in Sachen Produktivität. Digitalisierung und Automatisierung treiben diese Spaltung voran. Besonders bedrohlich ist die Gefahr einer Zweiteilung der Wirtschaft in sogenannte "Frontiers" und "Laggards": digitale Vorreiter mit innovativen Geschäftsmodellen auf der einen Seite, digital abgehängte Betriebe auf der anderen.

"Die Unternehmen lassen sich zu viel Zeit bei der Digitalisierung", mahnt Bitkom-Präsident Wintergerst. Sie wollen sich schrittweise in die digitale Welt bewegen, nicht disruptiv. Aber wenn man den Anschluss an die Spitzengruppe halten wolle, müsse man ehrgeiziger und schneller werden."

Zudem zeichnet sich eine regionale Schieflage ab. Fortschrittliche Ballungszentren könnten wirtschaftlich weiter davonziehen, während strukturschwächere Regionen zurückfallen. Gerade der Mittelstand gilt bislang als Garant für wirtschaftliche Teilhabe in der Fläche. Sein Rückstand bei der Digitalisierung gefährdet diese Rolle – mit möglichen Folgen für soziale Stabilität und Wohlstand im ganzen Land.

Ansätze zur Lösung: All in!

Der Wille zur Digitalisierung ist im Mittelstand vorhanden – doch der Weg dorthin bleibt steinig. Experten fordern eine konsequente Neuausrichtung der Digitalpolitik. Auch die deutsche und europäische Politik sei gefordert, sagt Wintergerst. "Sie muss das viel zu enge Regulierungskorsett lockern und dafür sorgen, dass die nötigen Investitionen wirklich fließen. Auch in der Digitalisierung muss es jetzt heißen: All in!"

Ein zentraler Schlüssel liegt in der Förderung von Wissen. Die Unternehmensführungen müssen vor allem in die digitalen Kompetenzen ihrer Beschäftigten investieren. Weiterbildung gilt als entscheidender Hebel, um die Kluft zwischen digitalen Vorreitern und Nachzüglern zu schließen. Bereits heute setzen Unternehmen zunehmend darauf, eigenes Personal weiterzubilden oder Quereinsteiger gezielt fit für digitale Aufgaben zu machen.

Gezielte staatliche Förderprogramme nötig

Eine Studie der iw Consult GmbH und des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung (Fraunhofer ISI), die im Auftrag des DLR-Projektträgers erstellt wurde, besagt, dass kleine und mittelständische Unternehmen im Aufholprozess weiterhin gezielte staatliche Unterstützung benötigen.

Bestehende Programme wie die Zentren im Netzwerk "Mittelstand" sollen laut DLR Projektträger fortgeführt und ausgebaut werden. Sie bieten praxisnahe Hilfe beim Einstieg in digitale Technologien und bei der Umsetzung konkreter Projekte. Doch es gibt Lücken: Gerade kleinere Unternehmen, die kaum Zeit und Ressourcen haben, benötigen einfach zugängliche Förderinstrumente, die schnell wirken.

Digitalisierung als Chancen begreifen

Der digitale Rückstand des Mittelstands ist kein Randproblem, sondern ein Risiko für die gesamte Volkswirtschaft. Gleichzeitig bietet die Digitalisierung enorme Chancen – für effizientere Prozesse, neue Geschäftsmodelle und nachhaltiges Wirtschaften. Doch diese Potenziale entfalten sich nicht von allein. Es braucht entschlossene Unternehmer, pragmatische Politik und gezielte Förderung.

"Wenn wir Anschluss an die Spitzengruppe halten wollen, müssen wir ehrgeiziger und schneller werden", sagt Bitkom-Präsident Wintergerst. Der Appell ist deutlich und richtet sich an alle, die am wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands interessiert sind.

- projekttraeger.dlr.de: "Digitalisierung im Mittelstand: Studie sieht Unterstützungsbedarf"

- comsol.ag: "Herausforderung der Digitalisierung für KMU im Jahr 2024"

- bitkom.org: "Digitalisierung der deutschen Wirtschaft kommt nur langsam voran"

- KfW Research Fokus Volkswirtschaft: "Deutschlands Position bei der Digitalisierung im internationalen Vergleich", "Künstliche Intelligenz in Deutschland: aktueller Stand, Chancen und Handlungsoptionen der Wirtschaftspolitik", "Cyberkriminalität bedroht vor allem die Vorreiter der Digitalisierung"

Quellen anzeigen