Lernmodell Heute schon geirrt? Darum ist das Fehlermachen so wichtig

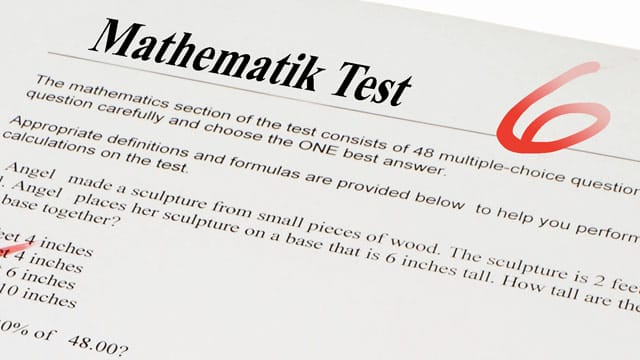

Fehler. Mit diesem Wort verbinden viele zunächst "Scheitern" und "Niederlage". Denn sich zu irren und etwas falsch zu machen - so haben es hierzulande vor allem Schüler verinnerlicht - ist in erster Linie ein beschämender Makel, führt nicht selten zu schlechten Noten und sollte deshalb um jeden Preis vermieden werden. Gegen diese verbreitete Lernkultur laufen jedoch viele Erziehungswissenschaftler mittlerweile Sturm. Sie plädieren für eine neue Wertschätzung des Fehlermachens in deutschen Klassenzimmern, denn dadurch lerne man fürs Leben. Nur aus Fehlern wird man bekanntlich klug.

Max geht in die sechste Klasse eines Frankfurter Gymnasiums und hat gerade eine Deutscharbeit zurückbekommen - leider nur eine vier. Er ist frustriert, denn sein ganzer Aufsatz ist voller Anmerkungen und unzählige rote Striche säumen den Rand. Es wimmelt offenbar von Fehlern und unten hat die Lehrerin notiert: "Dein Ansatz, die Geschichte zu schreiben, ist nicht schlecht, aber du hast zu viele Fehler gemacht. Das muss besser werden."

Bloß nichts falsch machen!

Solche Sätze in Signalrot sehen Schüler täglich in ihren Heften und sie müssen sich auch häufig Kritik vom Lehrer anhören, wenn sie im Unterricht eine Antwort geben, die dieser nicht hören wollte. Fehler haben offenbar hierzulande in unzähligen Schulen keine Daseinsberechtigung. Sie scheinen ein Problem und der Feind des Erfolges zu sein. Denn nach Anzahl der gemachten Fehler wird Leistung bewertet. Das Credo für viele Schüler lautet deshalb: Bloß keinen Fehler machen! Bloß keine dummen Fragen stellen und möglichst keine falschen Antworten geben!

"Der Fehler ist das Salz des Lernens"

Dass diese Einstellung genau der falsche Weg sei und alles ignoriere, was menschliches Lernen eigentlich ausmache, kritisiert seit Jahren der renommierte Erziehungswissenschaftler, Journalist und Autor Reinhard Kahl. In seiner Publikation "Der Fehler ist das Salz des Lebens", die im Buch "Nur wer Fehler macht, kommt weiter" von Ralf Caspary (Herausgeber) erschien, beschreibt er Fehler nicht nur als notwendige Bedingung des Lernens und der Kreativität, sondern auch der Persönlichkeitsbildung. Gerade der Mangel sei doch der Antrieb des Lernens.

Nur durch Fehler lernt der Mensch laufen

Anschaulich macht Kahl dies am Beispiel von Kleinkindern, die laufen lernen: "Ihr Laufen ist zunächst immer wieder aufgefangenes Fallen. Nur das Spiel mit Sicherheit und Unsicherheit ermöglicht den aufrechten Gang. Könnte man das Fallen, diesen 'Fehler', vermeiden, niemand könnte laufen." Ebenso sei es mit Sprache lernen, so der Erziehungswissenschaftler. Sie sei gleichfalls eine "Expedition durch einen Dschungel voller Unfertigkeiten." Wenn kleine Kinder so die Muttersprache lernten wie in der Schule, nämlich hauptsächlich durch die Belehrung von anderen in theoretischen, grammatikalischen Regeln, mit dem Ziel keine Fehler zu machen - kein Mensch könnte sprechen.

An deutschen Schulen sind Fehler oft negativ

Obwohl diese Erkenntnis eigentlich einem evolutionären Prinzip folgt, dass nämlich nur über Fehler Neues geschaffen wird, verfolgt unser Schulsystem bevorzugt das unflexible "Falsch-Richtig-", beziehungsweise das "Entweder-Oder-Schema", bei dem Fehler auf der negativen Seite verbucht werden. Verschiedene Lösungswege und Denkansätze, bei denen es vielleicht mehr als eine richtige Antwort gibt, werden dabei nicht angestrebt.

Ein typischer Unterricht sieht deshalb nicht selten so aus: Ein Lehrer steht als Belehrender vor der Klasse, fragt die Kinder nach der Lösung einer Aufgabe. Einige Ideen kommen, aber keine ist "richtig". Deshalb werden sie nicht berücksichtigt, bis jemand die erwartete Antwort sagt. Der Vorteil dieser Didaktik ist eine gewisse Planbarkeit. Gerade in der verkürzten achtjährigen Gymnasialzeit, wo nicht selten 30 Schüler in der Klasse sitzen, der Frontalunterricht an der Tagesordnung ist, der Lehrplan eng gesteckt ist und Stoff zügiger als früher abgehandelt werden muss, kommt es vielen Lehrern zupass, wenn keine zusätzlichen Fragen gestellt, keine Umwege gegangen und nur lösungsrelevante Antworten honoriert werden. Hauptsache, das Pensum kann bewältigt werden.

"Um-die-Ecke-Denker" sind nicht gefragt

Eine der Folgen dieser fehlervermeidenden Pädagogik sei das "Bullimielernen" merkt Reinhard Kahl auf seiner Webseite kritisch an. Die Schüler in Deutschland ernährten sich nicht von Fehlern, sondern würden langweilige Standardgerichte mit Aufesszwang serviert bekommen, die sie vertilgten, dann bei Bedarf ausspuckten und schließlich schnell wieder vergessen würden.

Der motivierende "Selber-drauf-kommen-Effekt", das herantastende "Um-die-Ecke-Denken" bleibt so im Schulalltag zu oft auf der Strecke. Auf diese Weise gingen, da sind sich viele Erziehungsexperten einig, Urteils- und Entdeckerkraft verloren. Es seien ja gerade diese Kompetenzen - eigene Wege zu finden, auszuprobieren und vielleicht im Team Lösungen zu "ertüffteln" -, die später im Berufsleben unter dem Motto "Trial and Error" ohnehin als Motor einer modernen leistungsfähigen Gesellschaft relevant sind und vorausgesetzt werden, so die Überzeugung vieler Bildungsforscher. Reinhard Kahl fasst dies so zusammen: "Über Fehler werden unbekannte Räume erkundet. So werden auch eigene Fähigkeiten herausgefunden und weiterentwickelt. Fehlerverbote sind demgegenüber Entwicklungsverbote!"

Fehler fördern nachhaltiges Lernen

Dabei gehe es jedoch nie darum alte "dumme" Fehler zu wiederholen, sondern neue intelligente Fehler zu wagen, die zugleich die Kreativität und die Lust am Lernen beflügelten. Das ahnte offenbar bereits vor über hundert Jahren der Vater des berühmten Verhaltensforschers und Nobelpreisträgers Konrad Lorenz, als sein kleiner Sohn ihm bei der Gartenarbeit half und nach dem Namen eines Käfers fragte. Der Vater hielt sich jedoch mit der Antwort zurück und verkniff sich ein belehrendes Besserwissen. Er ließ stattdessen seinen Sprössling sein Lernen selbst in die Hand nehmen und in einem Bestimmungsbuch nach dem Käfer suchen. Dabei stolperte der kleine Entdecker zwar sicherlich über viele "fasche" Käfer bis er den richtigen schließlich fand. Aber gerade der "fehlerhafte" Weg zur richtigen Lösung mit "Aha-Effekt" bewirkte das nachhaltige Lernen. Den Name des Käfers hat Konrad Lorenz wahrscheinlich nie wieder vergessen.

"PISA-Länder" sind fehlerfreundlich

Eine positive Fehlerkultur wird vor allem in Schulsystemen jener Länder gepflegt, die im PISA-Test überdurchschnittlich gut abgeschnitten hatten. Allen voran Finnland, Schweden oder Kanada, wo gerade die Fehlbarkeit als Möglichkeit gesehen wird, individuell und selbstreguliert zu lernen, ohne den Kindern dabei das Gefühl zu geben etwas falsch zu machen und sie damit unter Umständen auch zu beschämen. "Problems are your friends" heißt deshalb das schulische Credo in Kanada, trifft aber ebenso auf die Philosophie der skandinavischen Pädagogik zu.

Auch in Deutschland gibt es Schulen ohne Fehlerphobie

Aber auch in Deutschland wächst die Zahl der Schulen, in denen sich "Fehlerfreundlichkeit" durchgesetzt hat, wo Kinder mehr selbst ausprobieren können und wo "Irrtümer" als Bereicherung ausdrücklich erwünscht sind, weil dahinter vielleicht eine neue Idee steckt. Das ist beispielsweise bei der preisgekrönten Wiesbadener Helene-Lange-Schule oder bei reformpädagogischen Einrichtungen wie etwa den Montessori-Schulen der Fall, wo der Lehrer keine Belehrender ist, sondern unterstützender Pädagoge, der das Kind bei seiner "Suche" begleitet. Hier versucht nicht mehr der Schüler den Lehrer zu verstehen, sondern umgekehrt. Der Montessori-Leitsatz "Hilf mir, es selbst zu tun", fasst diesen Grundsatz treffend zusammen.

Um die Orientierung der Pädagogik in Deutschland jedoch diesbezüglich flächendeckend umzupolen, ist nicht nur ein Umdenken großer Teile der Lehrerschaft nötig, sondern es müssten auch kleinere Lerngruppen, mehr Lehrkräfte, fächerübergreifende Projektarbeit, flexible Unterrichtseinheiten und vor allem die dazu nötigen finanziellen Mittel geschaffen werden - eine Zukunftsperspektive, die sich eines Tages vielleicht im Zuge des Ausbaus der Ganztagsschulen realisieren lässt.

Erhalten Sie Antworten aus Tausenden t-online-Artikeln.

Antworten können Fehler enthalten und sind nicht redaktionell geprüft. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben. Mehr Informationen. Bei Nutzung akzeptieren Sie unsere Datenschutzhinweise sowie unsere t-online-Assistent Nutzungsbedingungen.

Sechstklässler Max, der ein "normales" Gymnasium besucht, würde sich schon mit kleinen Veränderungen zufrieden geben: "Ich wünsche mir", meint er, "dass die Lehrer uns viel öfter sagen, was wir können und nicht, was wir nicht können. Ich fände es deshalb cool, wenn in einer Klassenarbeit mal nur die guten und richtigen Sachen mit dem Rotstift markiert werden und die Fehler gar nicht angekreidet werden. Da würde ich mich besser fühlen."