Bezahlbares Heizen für alle Dänemarks Wärmewende: Ein Vorbild für Deutschland?

Die Wärmewende ist ein zentraler Baustein auf dem Weg zur Klimaneutralität in Deutschland. Doch wie sie gelingen kann, ist umstritten. Dänemark hat sie bereits gemeistert. Lassen sich die Lösungen des Landes übertragen?

Die Wärmewende – also der Umstieg von fossilen Heizsystemen auf nachhaltige Energiequellen – war das Ziel der Ampelregierung, und es ist weiterhin das Ziel der neuen Regierung. Dabei geht es nicht nur um Klimaschutz und die Einhaltung der EU-Vorgaben. Vielmehr soll der Umstieg langfristig eine Entlastung für die Verbraucher bringen – denn steigende Emissionsabgaben verteuern fossile Heizsysteme zunehmend.

Ein europäisches Land zeigt, dass eine solche Wende möglich ist: Dänemark. Es ist frühzeitig umgestiegen und hat dafür auf Fernwärme gesetzt. Inzwischen sind fast zwei Drittel der dänischen Haushalte an das Fernwärmenetz angeschlossen. Das dänische Modell gilt daher europaweit als Vorbild. Auch für Deutschland?

Der dänische Weg: Von der Ölkrise zur Wärmeplanung

Dänemark hat nicht nur eine Wärmewende, sondern zugleich eine Energiewende vollzogen. Statt lediglich die Heizsysteme zu ändern, setzte das Land auf den Umbau des gesamten Energiesystems – es sollte klimafreundlicher werden. Die Wärmewende spielte dabei eine zentrale Rolle.

Den Anstoß dazu hatte die Ölkrise gegeben: Als die Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC) 1973 die Fördermenge drastisch senkte und den Handel mit Öl einschränkte, traf das auch die dänische Wirtschaft hart. Die Wärmeversorgung der Haushalte, die vielfach mit Öl heizten, die industrielle Nutzung von Öl und die Stromproduktion in Ölkraftwerken, war nicht mehr gesichert. Das Land spürte seine Abhängigkeit von fossilen Energieimporten deutlich und beschloss, dies künftig zu verhindern.

Infolgedessen verabschiedete die Regierung 1979 ein Gesetz zur Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern – das erste Wärmeversorgungsgesetz. Mit diesem Gesetz wurden alle Kommunen in Dänemark verpflichtet, eine strategische Wärmeplanung (kommunale Wärmeplanung) zu erstellen und diese regelmäßig zu aktualisieren. Diese Aufgabe übernahm also nicht die Regierung – jede Kommune musste selbst entscheiden, welche Wärmeversorgung für sie möglichst klimafreundlich, sozial gerecht und effizient ist. Es handelte sich also um einen dezentralen, individuellen Prozess.

Wozu ist die deutsche kommunale Wärmeplanung gut?

Die kommunale Wärmeplanung ist eine Strategie, mit der Kommunen und Gemeinden analysieren und planen, wie sie ihre Wärmeversorgung gestalten. In Deutschland soll sie zudem dabei helfen, das Ziel zu erreichen, bis 2045 klimaneutral zu werden und so eine Vorgabe der EU umzusetzen. Sie wird gemeinsam mit lokalen Akteuren wie Wärmeversorgern und Netzbetreibern entwickelt. Die Kommunen müssen unter anderem festlegen, in welchen Gebieten das Wärmenetz ausgebaut und wo mit individuellen Heizungen (etwa Wärmepumpen) geheizt wird.

Da die Infrastruktur, die Energiequellen, die Einwohnerzahlen und die örtlichen Gegebenheiten regional stark variieren, gibt es nur kommunale Wärmeplanungen und keinen einheitlichen, vom Bund vorgegebenen, rechtlichen Rahmen.

Ein weiterer zentraler Punkt des dänischen Wärmeversorgungsgesetzes ist die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), die bevorzugt zum Einsatz kommen soll. Diese Anlagen erzeugen gleichzeitig Strom und Wärme (für Nah- und Fernwärme) und gelten deshalb als besonders effizient. Vor Einführung des Gesetzes spielte die Nah- und Fernwärme in Dänemark nur eine untergeordnete Rolle: Das Netz war nicht flächendeckend ausgebaut und basierte größtenteils auf fossilen Brennstoffen wie Öl und Kohle – was das Land stark von Energieimporten abhängig machte.

Die dritte tragende Säule des Gesetzes ist die Regelung, dass die Wärmeversorgung gemeinnützig und damit sozial gerecht sein muss. Die Wärmepreise in Dänemark dürfen ausschließlich die tatsächlichen Erzeugungskosten abbilden – Aufschläge für Unternehmensgewinne sind verboten. Ziel ist es, die Fernwärmeversorgung fair und bezahlbar zu halten – auch für Haushalte mit niedrigem Einkommen.

Um die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu beschleunigen, hat Dänemark im Laufe der Jahre weitere Gesetze beschlossen: Seit 2013 ist der Einbau neuer Öl- und Gasheizungen in Neubauten verboten. Drei Jahre später (2016) war der Austausch alter Heizkessel mit neuen fossil befeuerten Heizkesseln grundsätzlich verboten, wenn dort ein Anschluss ans Wärmenetz vorhanden oder möglich ist. Darüber hinaus wird eine Austauschpflicht für bestehende Ölheizungen diskutiert, sofern eine alternative Versorgung vorhanden ist.

Hinzu kommt, dass das Verbrennen von Erdgas zu Heizzwecken ab 2030 verboten ist. Mit dieser zusätzlichen Einschränkung hatte Dänemark auf den Ukraine-Krieg und die damit einhergehende Energiepreiskrise 2022 reagiert.

Kritik am dänischen Modell

Noch ist Dänemarks Wärmewende nicht vollständig umgesetzt. Denn nicht jede Kilowattstunde Wärme im Fernwärmenetz wird bereits mit erneuerbarer Energie erzeugt. Bislang sind es knapp über 60 Prozent, die aus CO2-armen oder erneuerbaren Quellen wie Geothermie, Großwärmepumpen, industrieller Abwärme oder Solarthermie stammen. Auch Biomasse (Hackschnitzel, Holzpellets) kommt zum Einsatz. Letzteres ist umstritten: Biomasse gilt zwar rechnerisch (bilanziell) als CO2-neutral – denn Holz bindet beim Wachsen genauso viel CO2, wie es beim Verbrennen verbraucht. Doch die Umweltbelastung (Rodung, Transport, Verarbeitung) und der Rohstoffverbrauch sind hoch, die Effizienz vergleichsweise gering. Allerdings plant die Regierung, bis spätestens 2030 die Fernwärme vollständig CO2-neutral zu gestalten. Möglich soll das durch Geothermie, Solarthermie oder Abwärme werden.

Nah- und Fernwärme in Deutschland

Nah- und Fernwärme machen in Deutschland rund 14 Prozent bei der gesamten Wärmeversorgung aus. Sie wird jedoch hauptsächlich durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe erzeugt: 42 Prozent stammen von Gaskraftwerken, 27 Prozent von Braun- und Steinkohlekraftwerken. Nur 21 Prozent der Fernwärme entfallen auf Biomasse. Insgesamt beträgt der Anteil (weitgehend) CO2-armer Fernwärme in Deutschland 20 bis 30 Prozent. Demnach ist knapp ein Viertel der Fernwärme in Deutschland klimafreundlich – wenn Biomasse, industrielle Abwärme, Biomüll-Verbrennung, Geothermie und Solarthermie einbezogen werden. Emissionsfrei sind insgesamt lediglich knapp 10 Prozent.

In Dänemark gibt es keinen Zwang, sich an Wärmenetze anzuschließen oder diese zu nutzen (kein Anschluss- und Benutzungszwang). Allerdings gibt es eine Einschränkung: Wer in einem Gebiet wohnt, das an Fern- oder Nahwärme angeschlossen werden kann, erhält keine staatliche Förderung für die Installation einer alternativen Heizanlage – etwa einer eigenen Wärmepumpe. Für die klimafreundliche Umstellung gibt es ansonsten eine Förderung in Höhe von rund 2.700 Euro. Die Höhe des Zuschusses ist dabei nicht willkürlich. Vielmehr handelt es sich um den Betrag, den die Fernwärmegesellschaften für jeden neuen Anschluss erhalten.

Das Gesetz zielt also darauf ab, möglichst viele Haushalte an das kommunale Wärmenetz anzuschließen. Denn nur mit einer ausreichenden Anschlussdichte lässt sich ein Fernwärmenetz wirtschaftlich betreiben. Je mehr Haushalte hieran angeschlossen sind, desto wirtschaftlicher wird das Fernwärmenetz. Die Folge: Die Kosten sinken, die Auslastung steigt, die Preise bleiben stabil.

Anschlusszwang in Deutschland?

In Deutschland gibt es Regelungen, mit denen ein Anschlusszwang auferlegt werden kann. Als Rechtsgrundlage können beispielsweise das Baugesetzbuch (§ 9 Nr. 23) oder der Anschluss- und Benutzungszwang in den kommunalrechtlichen Bestimmung der jeweiligen Gemeindeordnung, Der Anschluss- und Benutzungszwang geht dabei von den Kommunen und nicht von den Betreibern der Fernwärmenetze aus.

Warum setzt Dänemark auf Fernwärme?

Laut Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD soll auch in Deutschland Fernwärme künftig zentral für die Wärmeplanung sein. So wie in Dänemark. Aber warum setzt Dänemark ausgerechnet auf Fernwärme?

Ein Vorteil des Fernwärmesystems ist, dass die Wärme zentral erzeugt und über ein Leitungssystem an Haushalte verteilt wird. Dadurch können große Erzeugungsanlagen effizient betrieben werden. Werden sie zusätzlich mit erneuerbaren Energiequellen betrieben, so wird gleich eine Vielzahl von Haushalten klimafreundlich beheizt. Der Umbau einzelner Heizungen auf erneuerbare Energien in Millionen von Haushalten entfällt.

Weil sich der Ausbau klimafreundlicher Heiztechnik auf zentrale Standorte konzentriert, sind die Investitionskosten geringer und die technische, nun zentrale Steuerung, leichter. Das wirkt sich auch auf die Heizkosten aus: sie sind vergleichsweise gering, weshalb viel dänische Haushalte freiwillig auf Nah- beziehungsweise Fernwärme setzen.

Darum funktioniert das dänische Modell

Damit das dänische Modell der Wärmeversorgung funktioniert, sind folgende Punkte entscheidend:

Es gibt klare, politische Zielvorgaben für die Wärmeplanung, die gesetzlich verankert sind.

Darüber hinaus liegt die Verantwortung für die Planung und Umsetzung bei den Gemeinden. Das heißt, jede Kommune entscheidet eigenständig darüber, wie sie im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben ihre Wärmeversorgung ausgestaltet.

In Dänemark unterliegt die Wärmeversorgung einer staatlichen Preiskontrolle. Das heißt, dass die Versorger nur die tatsächlich anfallenden Kosten in Rechnung stellen dürfen – Gewinne sind demnach nicht möglich. Sollten diese dennoch anfallen, werden sie an die Kunden entweder durch sinkende Wärmepreise oder Dividenden zurückgezahlt. Dadurch soll Wärme bezahlbar bleiben.

Weiterhin ist Dänemark offen gegenüber verschiedenen Technologien. So kann für die Wärmeversorgung des Fernwärmenetzes quasi alles verwendet werden, was umweltverträglich ist: Wärmepumpen mit Strom aus erneuerbarer Energie, Biomasse, Solarthermie, Windstrom, saisonale Wärmespeicher oder Kraft-Wärme-Kopplung, wenn diese klimaneutral arbeitet. Denn wichtig sind vor allem die Emissionswerte.

Damit die Wärmewende in Dänemark gelingen konnte und weiterhin gelingt, ist es notwendig, dass die gesamte Bevölkerung mitmacht. Das bedeutet, dass die Haushalte mit Fernwärme heizen müssen oder, wenn es nicht anders geht, auf Solarthermie-Anlagen setzen. Um das zu erreichen, hat die Regierung entsprechende Gesetze erlassen.

Hat meine Stadt eine Wärmeplanung?

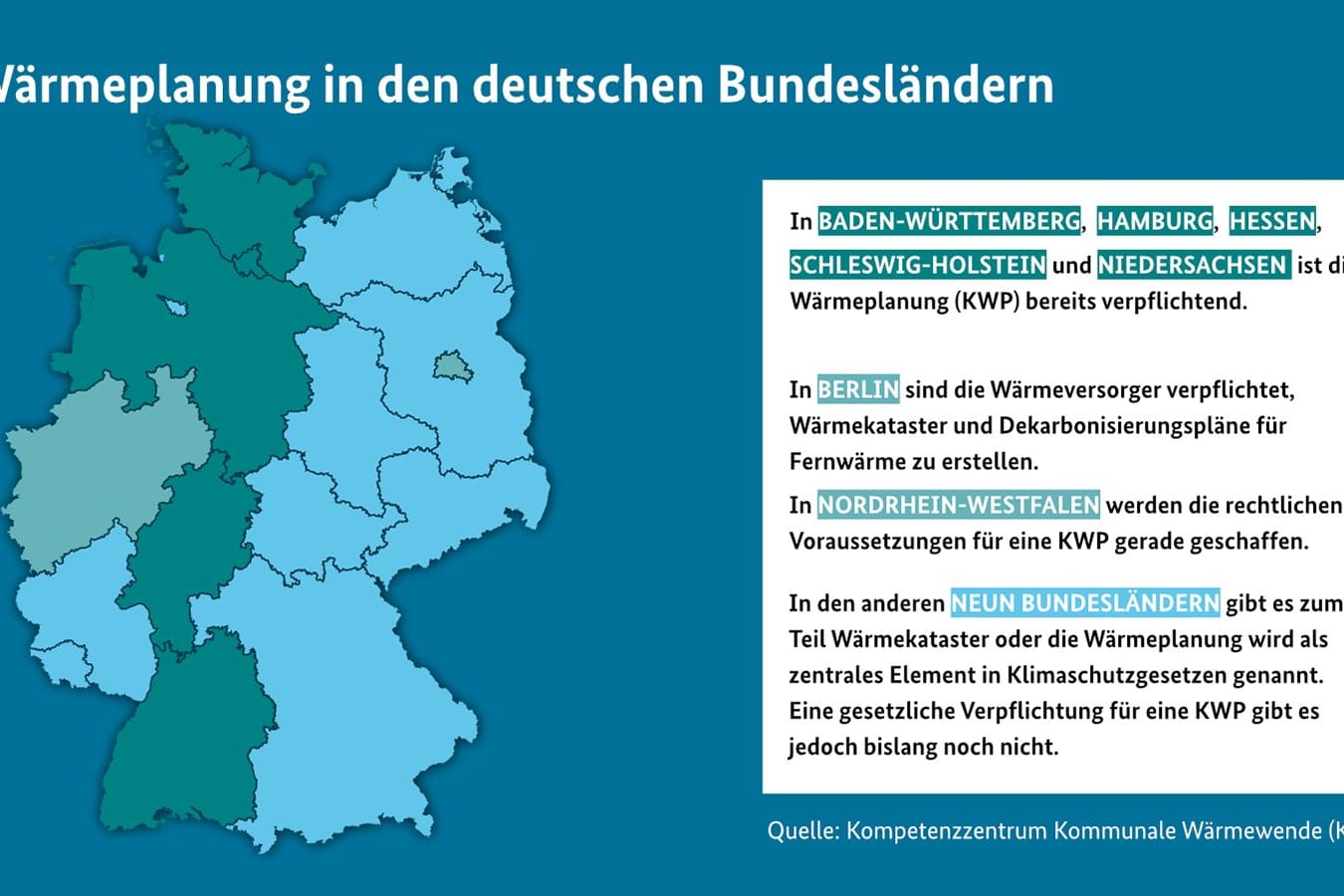

Die Wärmeplanung einer Kommune in Deutschland muss bis spätestens Juni 2026 – in kleineren Gemeinden bis Juni 2028 – stehen. Das heißt, dass ab Juli 2026 bzw. Juli 2028 wissen, welche Möglichkeiten sie künftig für ihre Wärmeversorgung haben. (Details dazu erfahren Sie hier).

Ob Ihre Stadt oder Gemeinde bereits eine Wärmeplanung erarbeitet hat, erfahren Sie auf der Internetseite dieser oder auf der Internetseite des Kompetenzzentrums Kommunale Wärmewende (KWW).

Wäre das dänische Modell auf Deutschland übertragbar?

Wohl kaum. Zum einen besitzen bei der Wärmeversorgung durch Fernwärme hierzulande die Versorger eine Monopolstellung, gleichzeitig gibt es keine staatliche Preiskontrolle, was vielfach zu hohen Heizkosten führt. Das kritisieren vor allem Verbraucherschützer.

Ein weiterer entscheidender Faktor sind die Kosten. Wie viel Geld die dänische Regierung bisher investiert hat, ist nicht bekannt. Zumal der Umstieg auf nachhaltige Wärmeversorgung noch andauert. Insgesamt umfasst die Wärmewende in Dänemark zahlreiche Einzelmaßnahmen und Investitionen, die verschiedene Akteure – darunter Regierung, Unternehmen und Privatpersonen – finanzieren. Klar ist jedoch, dass auch der Verbleib bei fossilen Brennstoffen viel Geld kostet. Teilweise sogar mehr als die Umstellung auf nachhaltige Alternativen.

Laut einer Schätzung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes wären etwa 100 Milliarden Euro notwendig, um in Deutschland die Wärmenetze umzubauen, klimafreundliche Energiequellen zu erschließen und die einzelnen Gebäude mit ökologischer Wärme zu versorgen. Die Kosten für eine Umstellung müssten vor allem die Verbraucher tragen. Sei es durch steigende Netzentgelte oder höhere Steuern. Genau hier zeigt sich ein zentraler Unterschied zu Dänemark: Dort verpflichten sich die Energieunternehmen, ihre Einnahmen vollständig in den Ausbau der Infrastruktur zu reinvestieren.

Wenn sich das in Deutschland nicht ändert, bleiben die finanziellen Lasten größtenteils an den Verbrauchern hängen. Zwar existiert mit der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ein staatliches Förderprogramm für den Heizungstausch und andere energetische Sanierungsmaßnahmen. Doch die Mittel sind begrenzt – und könnten nicht ausreichen, wenn die Wärmewende möglichst schnell, konsequent und flächendeckend gelingen soll. Um all das umsetzen zu können, braucht es zusätzliche finanzielle Unterstützung. Denn zahlreiche Kommunen, Gemeinden – aber auch Hausbesitzer – werden die enorme finanzielle Last nicht allein tragen können.

Angesichts des Widerstands gegen das Heizungsgesetz der Ampel ist es kaum vorstellbar, dass die Regierung einen Benutzungs- und Anschlusszwang für alle Haushalte verpflichtend in das Gebäudeenergiegesetz aufnimmt. Anders als in Dänemark gibt es in Deutschland offenbar weniger Einigkeit darüber, dass Klimaneutralität nur dann erreichbar ist, wenn alle ihren Beitrag leisten.

- Energietage 2025, Vortrag vom Consulate General of Denmark "Dänische Best Practices für eine effiziente Energiezukunft“

- tagesschau.de: "Wärmepumpe mit Meerwasser: Wärmeversorgung aus dem Meer"

- springerprofessional.de: "Dänemark taugt nur bedingt als Wärmewende-Vorbild für Deutschland" (kostenpflichtig)

- faz.net: "Gelungene Wärmewende in Dänemark – Was wir daraus lernen können" (kostenpflichtig)

- ndr.de: "Kopenhagens Klima-Trumpf heißt Fernwärme für alle"

- waermewende.de: "Die dänische Wärmewende"

- df-zukunftswerk.eu: "Dänemark: Ist Wärmeversorgung nachhaltig und sozialverträglich?"

- wwf.de: "WWF-Fernwärme-Ranking – Ohne Wärmewende keine Energiewende"

- energiezukunft.eu: "Nachhaltige Wärme aus dem Meer statt Kohlekraft"

- morgenpost.de: "Heizung und Wärmewende: Dänemark als Vorbild – Habeck beeindruckt"

- boell-sh.de: "Wie kann eine klimaneutrale Wärmeversorgung aussehen? Inspirationen von einer Reise nach Dänemark"

- nordschleswiger.dk: "Kommune Tondern unterstützt Abkehr von Öl- und Gasheizung"

- kww-halle.de: "KWW-Praxisblick Dänemark – Ein Blick über den Tellerrand in Sachen Wärmewende"

Quellen anzeigen