Effizienz versus Kosten Welche Heizkörper sind für Wärmepumpen geeignet?

Ob eine Wärmepumpe effizient arbeiten kann, hängt auch von der Art der Heizung ab. Diese Heizkörper eignen sich am besten.

Inhaltsverzeichnis

- Zwei Arten der Wärmeabgabe

- Flächenheizungen: Die optimale Lösung

- Spezialheizkörper für Wärmepumpen

- Konventionelle Heizkörper: nur bedingt gut geeignet

- Vorlauftemperatur senken: Diese vier Möglichkeiten gibt es

- Heizkörper-Check: So testen Sie auf Wärmepumpen-Tauglichkeit

- Wann lohnt sich der Heizkörpertausch?

- Fazit: Die richtige Kombination macht's

Der Wärmepumpenmarkt hat sich in den vergangenen Jahren dynamisch entwickelt. Laut einem Statista-Report waren im Jahr 2024 mehr als ein Viertel (27,1 Prozent) aller hierzulande neu gekauften Heizungsanlagen Wärmepumpen. Bei der Gesamtanzahl der verkauften Geräte landet Deutschland auf Platz 3 im europaweiten Vergleich (hinter Frankreich und Italien).

Das Problem: Nicht jeder Heizkörper passt gut zur Wärmepumpe. Der entscheidende Faktor ist dabei die Heizfläche: Je größer sie ist, umso besser. Denn dann genügt oft eine geringere Temperatur des Heizwassers, um den Raum gut mit Wärme zu versorgen. Die Wärmepumpe muss weniger Strom einsetzen, um das Heizwasser auf diese sogenannte Vorlauftemperatur zu bringen – und kann effizienter, also kostengünstiger arbeiten.

Gut zu wissen

Jedes Grad weniger bei der Vorlauftemperatur bedeutet eine Einsparung von bis zu 2,5 Prozent im Stromverbrauch der Wärmepumpenanlage.

- Lesen Sie auch: Wärmepumpen-Arten im Vergleich – das sind die Unterschiede

Wie Feldtests des Fraunhofer-Instituts belegen, arbeiten Wärmepumpen bei niedrigen Vorlauftemperaturen zwischen 35 und 45 Grad Celsius besonders effizient. Damit eine Wärmepumpe wirtschaftlich betrieben werden kann, sollte die Vorlauftemperatur idealerweise unter 55 Grad Celsius liegen. Bei höheren Temperaturen steigt der Stromverbrauch exponentiell an, was die Betriebskosten in die Höhe treibt.

Zwei Arten der Wärmeabgabe

Um die verschiedenen Heizkörpertypen bewerten zu können, muss man zunächst verstehen, wie Wärme im Raum verteilt wird:

- Strahlungswärme: Diese Form der Wärmeübertragung funktioniert durch elektromagnetische Wellen, die Gegenstände und Personen direkt erwärmen – ähnlich wie die Sonnenstrahlung. Strahlungswärme wird als besonders angenehm empfunden, da sie gleichmäßig im Raum verteilt wird und keine Luftbewegung verursacht.

- Konvektionswärme: Bei dieser Methode wird zunächst die Luft erhitzt. Die erwärmte Luft steigt nach oben, kühlt sich ab und sinkt wieder zum Boden. Dieser Kreislauf erzeugt eine Luftzirkulation, die oft als Zugluft wahrgenommen werden kann. Zudem führt sie zu einer ungleichmäßigen Temperaturverteilung: oben warm, unten kühler.

Heizkörper, die einen hohen Anteil an Strahlungswärme abgeben, eignen sich besser für den Betrieb mit Wärmepumpen, da sie bereits bei niedrigeren Temperaturen eine angenehme Wärme erzeugen.

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht, welche Heizkörper sich gut mit einer Wärmepumpe kombinieren lassen – und welche eher nicht.

Flächenheizungen: Die optimale Lösung

Flächenheizungen wie Fußboden-, Wand- oder Deckenheizungen sind ideal, um von einer Wärmepumpe betrieben zu werden. Durch die große Heizfläche können sie etwa 90 Prozent der Wärme als Strahlung abgeben und benötigen nur eine niedrige Vorlauftemperatur von 30 bis 35 Grad Celsius.

Die Fußbodenheizung ist die bekannteste Flächenheizung und gut geeignet für den Betrieb per Wärmepumpe: Die Heizungsart benötigt nur eine geringe Vorlauftemperatur und verteilt die Wärme gut von unten nach oben. In Neubauten ist der Einbau einer Fußbodenheizung in der Regel problemlos möglich. Doch auch im Bestand gibt es mittlerweile gut funktionierende Möglichkeiten zur Nachrüstung: Oft müssen im Trockenbau wenige Zentimeter an Bodenhöhe aufgebaut werden (s. Infokasten).

Aufbauhöhen bei nachträglicher Fußbodenheizung

Bei der nachträglichen Installation einer Fußbodenheizung in Bestandsgebäuden lassen sich diese Systeme unterscheiden:

Nasssysteme: Klassische Fußbodenheizungen mit Estrich haben eine Aufbauhöhe von 5 bis 10 cm und sind daher im Bestand oft schwierig zu realisieren.

Trockensysteme: Spezielle Systeme für die Renovierung bieten Aufbauhöhen ab 2 cm, sind aber meist teurer als Nasssysteme.

Dünnschichtsysteme: Mit Aufbauhöhen von nur 0,5-2 cm eignen sie sich besonders für die Sanierung, haben aber oft eine geringere Heizleistung.

Beachten Sie, dass Sie bei jeder nachträglichen Erhöhung des Bodens normalerweise auch Anpassungen an Türen, Übergängen zwischen Räumen und eventuell an der Elektroinstallation vornehmen müssen.

Die Wandheizung ist eine gute Alternative, wenn die benötigte Aufbauhöhe für eine Fußbodenheizung nicht vorhanden ist. Sie lässt sich leichter nachrüsten und arbeitet ebenfalls mit einer geringen Vorlauftemperatur. Besonders in Kombination mit Lehmputz, der die Wärme gut speichert und langsam wieder abgibt, ist sie sehr effizient. Der Nachteil: Sie können keine Möbel vor die Wandflächen stellen.

Die Deckenheizung bietet sich besonders bei Räumen mit vielen Fensterflächen und wenig Wandfläche an. Sie nutzt die gesamte Deckenfläche und ist unabhängig von der Möblierung. Wie alle Flächenheizungen kann auch die Deckenheizung im Sommer zur Kühlung genutzt werden, was ein weiterer Vorteil bei der Kombination mit einer Wärmepumpe ist.

Spezialheizkörper für Wärmepumpen

Niedertemperatur-Heizkörper (Wärmepumpenheizkörper) wurden speziell für den Betrieb mit Wärmepumpen entwickelt und eignen sich besonders gut für die Nachrüstung in Bestandsgebäuden, in denen keine Flächenheizung installiert werden kann oder soll. Sie verfügen über eine große Oberfläche, sind in verschiedenen Designs und Größen erhältlich und können bestehende Heizkörper problemlos ersetzen. Einige Modelle sind mit Ventilatoren ausgestattet, die die Wärmeabgabe unterstützen und so eine schnellere Raumerwärmung bei niedrigen Temperaturen ermöglichen.

Gebläsekonvektoren sind – ähnlich wie Niedertemperatur-Heizkörper – mit Ventilatoren ausgestattet, die die Wärmeverteilung verbessern. Sie können bei sehr niedrigen Vorlauftemperaturen von nur 35 Grad Celsius betrieben werden und eignen sich auch zur Kühlung im Sommer. Manche Menschen empfinden die Lüftergeräusche allerdings als störend.

Konventionelle Heizkörper: nur bedingt gut geeignet

Mehrlagige Plattenheizkörper mit Konvektionsblechen (Typ 22, Typ 33, etc.) sind die am weitesten verbreiteten Heizkörper, sie bestehen aus zwei oder mehreren parallel zueinander liegenden Stahlplatten mit einer durchgängigen Oberfläche. Sie geben etwa 50 bis 70 Prozent der Wärme als Strahlung ab und sind daher besser für Wärmepumpen geeignet als ältere Heizkörpermodelle, die mehr Konvektionswärme ausstrahlen. Eine gute Isolierung der Außenwand hinter dem Heizkörper kann die Effizienz zusätzlich steigern.

Generell gilt: Je mehr Platten im Inneren der Heizung hintereinander verbaut sind und je größer die Oberfläche, desto besser die Eignung für Wärmepumpen. Auch die Bautiefe spielt eine Rolle, denn je tiefer der Heizkörper ist, desto mehr Heizplatten und Konvektionsbleche (zwischen den Platten) sind vorhanden – und desto größer ist dementsprechend auch die gesamte wärmeabgebende Oberfläche.

Gussradiatoren sind schwere, gusseiserne Heizkörper, man findet sie häufig in Altbauten. Durch ihre Masse und das große Wasservolumen speichern sie viel Wärme und geben etwa 70 Prozent davon als Strahlungswärme ab. Entgegen der verbreiteten Meinung können Gussradiatoren durchaus gut mit Wärmepumpen kombiniert werden, sofern sie ausreichend groß sind. Ihr hoher Anteil an Strahlungswärme ist ein Vorteil für den Wärmepumpenbetrieb.

Röhrenheizkörper bestehen aus vertikal oder horizontal angeordneten Röhren und werden häufig als Handtuchheizkörper im Bad eingesetzt. Sie ähneln in ihrer Funktionsweise den Gliederheizkörpern und geben etwa 60 Prozent ihrer Wärme als Strahlung ab. Für den Betrieb mit einer Wärmepumpe sind sie aufgrund ihrer relativ kleinen Oberfläche nur bedingt geeignet und benötigen höhere Vorlauftemperaturen.

Gliederheizkörper (oder Rippenheizkörper) findet man als älteste Heizkörperform oft in Altbauten. Sie bestehen aus einzelnen, miteinander verbundenen Gliedern und geben die Wärme überwiegend durch Konvektion ab. Durch ihre relativ kleine Oberfläche benötigen sie höhere Vorlauftemperaturen und sind daher weniger gut für Wärmepumpen geeignet. Oft sind diese Heizkörper jedoch überdimensioniert, was den Betrieb mit einer Wärmepumpe dennoch ermöglichen kann.

- Lesen Sie auch: Wärmepumpen im Altbau: Chancen, Herausforderungen, Möglichkeiten

Konvektorheizkörper sind speziell darauf ausgelegt, Luft zu erwärmen und eine Konvektionsströmung zu erzeugen. Die eher schlanken und flachen Geräte werden oft unauffällig unter Fenstern oder an Wänden montiert. Mit einem Strahlungswärmeanteil von nur 30 Prozent sind sie am wenigsten für den Betrieb mit Wärmepumpen geeignet und benötigen hohe Vorlauftemperaturen.

Vorlauftemperatur senken: Diese vier Möglichkeiten gibt es

Um die Effizienz und Wirtschaftlichkeit einer Wärmepumpe zu verbessern, können Sie die benötigte Vorlauftemperatur – unabhängig vom Heizkörper – so weit wie möglich senken. Folgende Maßnahmen können dazu beitragen:

- Wärmedämmung verbessern

Eine gute Wärmedämmung des Gebäudes reduziert den Wärmeverlust und ermöglicht niedrigere Vorlauftemperaturen. Der Austausch alter Fenster gegen moderne Wärmeschutzverglasungen kann den Wärmeverlust deutlich reduzieren. Auch eine zusätzliche Dämmschicht an den Außenwänden verringert den Wärmebedarf erheblich. Da warme Luft aufsteigt, kann auch eine gute Dachdämmung sinnvoll sein, um Wärmeverluste zu minimieren. Die Isolation der Kellerdecke verhindert kalte Fußböden im Erdgeschoss und reduziert den Wärmebedarf. - Hydraulischen Abgleich durchführen:

Ein hydraulischer Abgleich trägt dazu bei, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird verhindert, dass einzelne Heizkörper zu wenig Wärme erhalten, während andere überhitzen. Dies ermöglicht eine Absenkung der Vorlauftemperatur und steigert die Effizienz des gesamten Heizsystems. Beim hydraulischen Abgleich berechnet ein Fachmann für jeden Heizkörper die benötigte Wassermenge und stellt die Ventile entsprechend ein. Dies kann die Heizkosten um bis zu 15 Prozent senken und ist für den effizienten Betrieb einer Wärmepumpe enorm wichtig. - Heizkörper optimieren oder austauschen:

Wenn die vorhandenen Heizkörper für den Betrieb mit einer Wärmepumpe zu klein sind, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der Austausch gegen größere Modelle mit mehr Heizfläche ermöglicht niedrigere Vorlauftemperaturen. In Räumen, die nicht warm genug werden, können weitere Heizkörper installiert werden, um die Heizleistung zu erhöhen. Speziell für Wärmepumpen entwickelte Niedertemperatur-Heizkörper bieten mehr Effizienz bei niedrigen Temperaturen. Nachrüstbare Ventilatoren können die Wärmeabgabe bestehender Heizkörper verbessern. - Teilweise Umrüstung auf Flächenheizung:In manchen Fällen kann es sinnvoll sein, nur in ausgewählten Räumen – etwa im Bad oder Wohnzimmer – eine Flächenheizung nachzurüsten, während in anderen Räumen die bestehenden Heizkörper weiterverwendet werden. Diese Hybridlösung kann eine gute Balance zwischen Kosten und Effizienz darstellen.

Heizkörper-Check: So testen Sie auf Wärmepumpen-Tauglichkeit

Bevor Sie eine Wärmepumpe installieren oder Ihre Heizkörper austauschen, können Sie mit einem einfachen Test prüfen, ob Ihre vorhandenen Heizkörper für den Betrieb mit einer Wärmepumpe geeignet sind. Wer sich das nicht selbst zutraut, kann diesen Test oder eine umfassendere Prüfung von einem Fachmann durchführen lassen, etwa einem Heizungsinstallateur oder Energieberater.

- Wählen Sie für den Test einen kalten Wintertag.

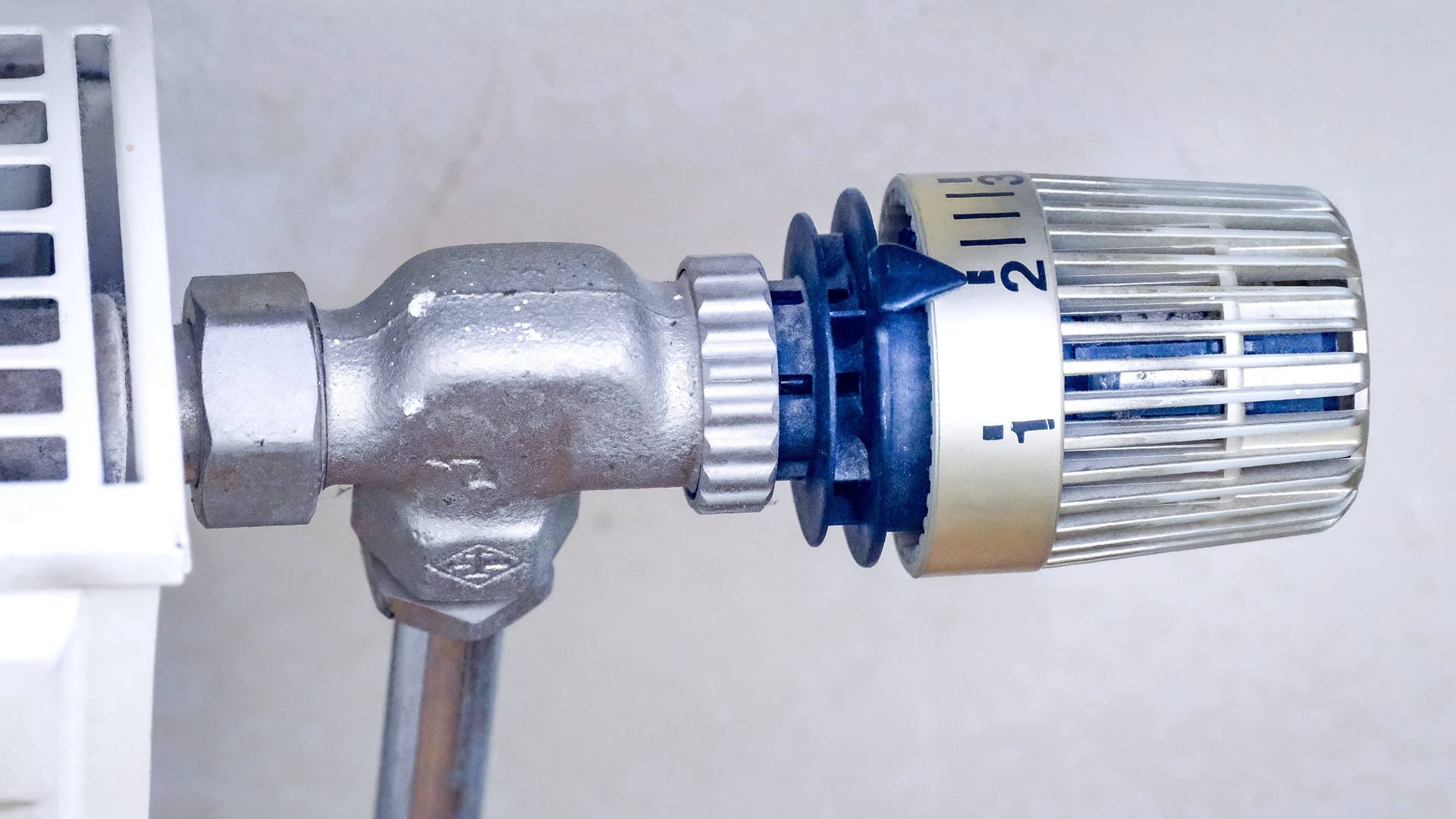

- Öffnen Sie alle Thermostatventile vollständig und schalten Sie die Nachtabsenkung der Raumtemperatur aus – diese lässt sich in der Regel an der Heizungssteuerung oder am Thermostat einstellen.

- Senken Sie die Vorlauftemperatur Ihrer Heizung schrittweise ab. Die Steuerungseinheit Ihrer Heizung befindet sich meistens direkt am Heizkessel im Heizungsraum oder als separates Bedienelement im Wohnbereich (Raumthermostat oder zentrale Bedieneinheit).

- Beobachten Sie, bis zu welcher Temperatur alle Räume noch ausreichend warm werden.

Wenn Ihre Heizkörper bei einer Vorlauftemperatur von 50-55 Grad Celsius an der zentralen Heizungsanlage noch genügend Wärme abgeben, sind sie grundsätzlich für den Betrieb mit einer Wärmepumpe geeignet. Je niedriger die Temperatur ist, desto effizienter und wirtschaftlicher arbeitet die Anlage. Bei höheren erforderlichen Temperaturen sollten Sie weitere Optimierungsmaßnahmen in Betracht ziehen (s. oben).

Beachten Sie dabei: In Schlafräumen und wenig genutzten Nebenräumen ist eine geringere Temperatur oft ausreichend. Konzentrieren Sie sich daher bei der Bewertung auf die Hauptwohnräume.

Wann lohnt sich der Heizkörpertausch?

Einen Austausch der Heizkörper sollten Sie in Betracht ziehen, wenn die vorhandenen Geräte zu klein sind und daher hohe Vorlauftemperaturen benötigen. Auch Heizkörper mit geringem Strahlungswärmeanteil und überwiegend Konvektionswärme arbeiten ineffizienter mit Wärmepumpen. Ältere Heizkörper sind oft nicht optimal auf niedrige Vorlauftemperaturen ausgelegt. Manchmal ist nur in bestimmten Räumen ein Austausch notwendig, was die Kosten reduziert.

Der Austausch von Heizkörpern ist in der Regel deutlich günstiger und weniger aufwendig als die nachträgliche Installation einer Fußbodenheizung. Ein moderner Niedertemperatur-Heizkörper kostet je nach Größe und Ausführung zwischen 300 und 1.000 Euro inklusive Installation. Bei einer Fußbodenheizung müssen Sie hingegen mit 100 bis 150 Euro pro Quadratmeter rechnen.

Neben dem eigentlichen Austausch und der Installation fallen gegebenenfalls auch Kosten für die Reparatur oder die Erneuerung des Bodenbelags an, wobei der Preis sehr stark von der Menge und dem Material abhängt. Außerdem sollten Sie zudem mit möglichen Ausgaben für Malerarbeiten rechnen. Um einen Kostenvoranschlag für den Austausch von Heizkörpern und die damit verbundenen Arbeiten zu erhalten, sollten Sie sich an einen Heizungsinstallateur oder Sanitär- und Heizungsfachbetrieb wenden.

- Lesen Sie auch: Wärmepumpen: Diese Kosten kommen auf Sie zu

Erhalten Sie Antworten aus Tausenden t-online-Artikeln.

Antworten können Fehler enthalten und sind nicht redaktionell geprüft. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben. Mehr Informationen. Bei Nutzung akzeptieren Sie unsere Datenschutzhinweise sowie unsere t-online-Assistent Nutzungsbedingungen.

Fazit: Die richtige Kombination macht's

Die Wahl des passenden Heizkörpersystems für eine Wärmepumpe hängt von vielen Faktoren ab – vom Gebäudezustand über die Art der Wärmepumpe bis hin zu Ihren individuellen Präferenzen. Während Flächenheizungen und spezielle Niedertemperatur-Heizkörper die effizienteste Lösung darstellen, lassen sich auch konventionelle Heizkörper mit einer Wärmepumpe kombinieren, sofern sie ausreichend groß sind oder entsprechend optimiert werden.

Für die beste Energieeffizienz sollten Sie eine Kombination aus Gebäudedämmung und geeigneten Heizkörpern anstreben. Eine professionelle Beratung durch einen Energieberater oder Heizungsfachmann kann Ihnen helfen, die optimale Lösung für Ihr Gebäude zu finden. Der Bundesverband Wärmepumpe (BWP) bietet auf seiner Website oft eine Fachpartnersuche an, um qualifizierte Betriebe in Ihrer Nähe zu finden.

- ratgeber-verbraucherzentrale.de: "Ratgeber Wärmepumpe" (kostenpflichtig)

- fraunhofer.de: "BMWi-03ET1272A-WPsmart im Bestand – Schlussbericht"

- statista.com: "Wärmepumpen – Studie" (kostenpflichtig)

- mein-eigenheim.de: "Welche Heizkörper passen zur Wärmepumpe?"

- dein-heizungsbauer.de: "Wärmepumpe und Heizkörper: Varianten und Optionen"

- heima24.de: "Wärmepumpenheizkörper"

- Eigene Recherche

Quellen anzeigen