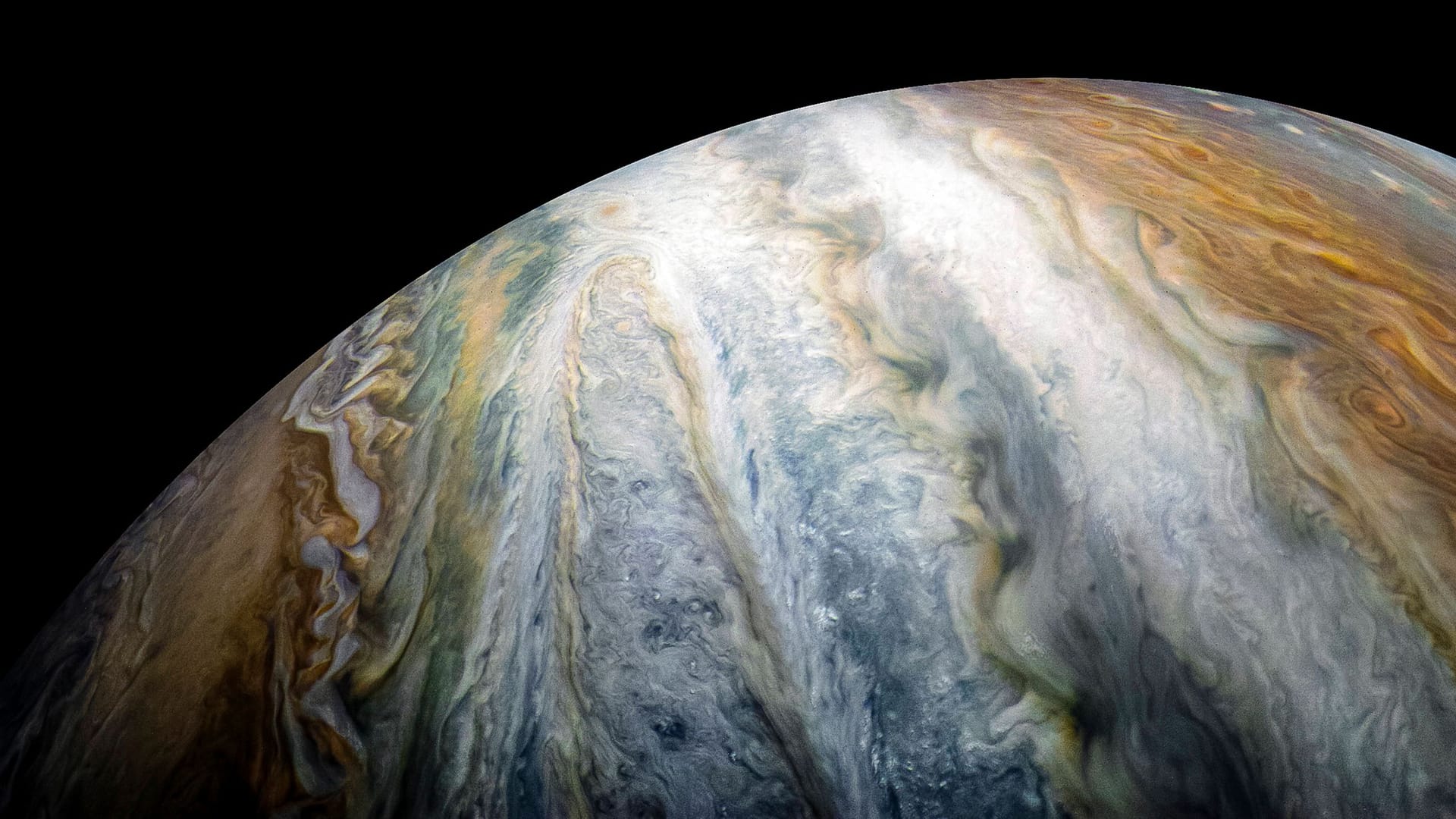

Kleine Monde, große Geschichte Forscher rekonstruieren Jupiters gigantische Vergangenheit

Amerikanische Forscher haben mithilfe zweier kleiner Jupitermonde berechnet, wie der Gasriese vor 4,5 Milliarden Jahren aussah. Das Ergebnis überrascht.

Forscher haben entdeckt, dass Jupiter in seiner Frühzeit doppelt so groß war wie heute. Die beiden US-Wissenschaftler Konstantin Batygin vom California Institute of Technology und Fred Adams von der University of Michigan konnten dies anhand der Umlaufbahnen zweier kleiner Jupitermonde nachweisen. Die beiden Forscher veröffentlichten ihre Erkenntnisse in der Fachzeitschrift "Nature Astronomy".

Die Wissenschaftler analysierten die Bahndaten der Monde Amalthea und Thebe, die Jupiter näher umkreisen als die vier großen Galileischen Monde. Entscheidend waren dabei die leicht geneigten Umlaufbahnen der beiden kleinen Trabanten. Diese Neigungen entstehen durch gravitative Wechselwirkungen und bleiben über sehr lange Zeiträume erhalten.

Jupiters drastische Veränderung

Mithilfe dieser Bahndaten rechneten die Wissenschaftler zurück und stellten fest: Etwa 3,8 Millionen Jahre nach der Entstehung der ersten festen Materie im Sonnensystem hatte Jupiter einen doppelt so großen Radius wie heute. Sein Volumen entsprach damals mehr als 2.000 Erden. Zum Vergleich: Heute entspricht Jupiters Volumen etwa dem 1.300-fachen der Erde. Das Magnetfeld des Gasriesen war in seiner Jugend etwa 50-mal stärker als heute.

"Es ist erstaunlich, dass selbst nach 4,5 Milliarden Jahren noch genügend Anhaltspunkte vorhanden sind, die es uns erlauben, den physikalischen Zustand des Jupiters zu Beginn seiner Existenz zu rekonstruieren", sagte Adams dem Journal.

Die drastische Verkleinerung Jupiters erklären die Wissenschaftler mit mehreren Faktoren: Das heiße Gas kühlte im Laufe der Zeit ab und zog sich zusammen. Zusätzlich verlor Jupiter seine ursprüngliche "Nahrungsquelle" – eine Staubscheibe, die ihn anfangs umgab. Auch die Schwerkraft des Planeten trug dazu bei, dass er schrumpfte.

Woher kommen wir?

Diese Veränderungen führten dazu, dass Jupiter schneller rotierte und sein Magnetfeld schwächer wurde. Dennoch blieb er der größte Planet im Sonnensystem und verfügt auch heute noch über das stärkste Magnetfeld.

"Unser oberstes Ziel ist es, zu verstehen, woher wir kommen. Die frühen Phasen der Planetenentstehung zu bestimmen, ist für die Lösung dieses Rätsels unerlässlich", erklärte Batygin. Die Ergebnisse ergänzen bestehende Theorien zur Entstehung der Planeten und liefern einen festen Bezugspunkt für das Verständnis der frühen Geschichte des Sonnensystems.

- nature.com: "Determination of Jupiter’s primordial physical state" (Englisch, kostenpflichtig)