Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Der Berliner Bierboykott von 1894 Als Durst zur Waffe wurde

Ende des 19. Jahrhunderts tobte in Berlin ein Bierkrieg: Bierschnüffler spionierten Wirte aus – und Arbeiter ließen ihre Kehlen trocken. Mit einigem Erfolg.

Die Botschaft stand auf 750.000 Flugblättern, verteilt am 23. Mai 1894 in Berlin. Und sie war groß auf der ersten Seite des "Vorwärts" gedruckt, der SPD-Parteizeitung: "Arbeiter! Parteigenossen! Trinkt kein boykottiertes Bier!"

Es war der Beginn eines monatelangen Kräftemessens. Am Anfang herrschten unmenschliche Arbeitsbedingungen, am Ende erblühten die Gewerkschaften. Dazwischen litten die Hauptstädter beinahe acht Monate lang unter Bierdurst.

Sonntagsarbeit, nur sechs Stunden Ruhezeit

Der Berliner Bierboykott des Jahres 1894, wenige Jahre nach dem Ende von Bismarcks Sozialistengesetz, ist in die Geschichte eingegangen. Die Unternehmer waren es gewohnt, die Arbeiter nach Lust und Laune ausbeuten zu können. Im Brauereigewerbe waren Ende des 19. Jahrhunderts 13-Stunden-Schichten normal, 1885 forderten Fabrikbesitzer auch noch 16 oder gar 18 Stunden, selbst an Sonntagen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.

"Zu keiner Nachtstunde sind die Brauer sicher, nicht zu Extraarbeit aus dem Schlaf geholt zu werden", heißt es in einer Chronologie der deutschen Gewerkschaftsbewegung über diese Jahre. Mehr als sechs Stunden Ruhezeit würden Brauergesellen nur unnötig viel Zeit zur Selbstbildung schaffen, zitiert die Chronologie einen damaligen Brauereibesitzer.

Der Job war hart, die Fässer schwer, die Braukessel heiß. Mit 35 Jahren galten Brauer als zerschunden und "ausgedient", nur etwa zwei Prozent erreichten das 60. Lebensjahr.

"Die Brauereibesitzer zwingen uns den Kampf auf"

In Berlin brodelte es. Zum 1. Mai 1894 wollten Brauer sowie Böttcher, die Hersteller der schweren Bierfässer, ihre Arbeit niederlegen: Der 1. Mai sollte ein Feiertag für die Arbeiterrechte werden. Die Arbeitgeber drohten daraufhin mit Aussperrungen und Entlassungen, aber 300 Böttcher in unterschiedlichen Betrieben gaben nicht nach und blieben ihrer Arbeit fern.

Es folgte eine bittere Eskalation, die die Berliner bis Weihnachten in ihren Fängen halten sollte. Anfangs versuchten SPD und Gewerkschaften wohl noch, sich aus der Auseinandersetzung herauszuhalten. Aber bald ging das nicht mehr: "Die Brauereibesitzer zwingen uns den Kampf auf", schrieb der "Vorwärts" am 17. Mai. "Wir nehmen ihn an."

Zuvor hatten die Arbeitgeber Entlassungen von bis zu 20 Prozent der Belegschaften angekündigt. Vorrangig würden jene ihre Arbeit verlieren, "welche sich bisher an den Bestrebungen hiesiger Arbeiter beteiligt haben".

"Unumgängliche Waffe" – oder "sozialdemokratischer Terror"?

Der "Vorwärts" zeigte sich voller Zorn: "Bis heute Abend sind in den verschiedenen Brauereien schon über 200 Arbeiter von der Tagschicht entlassen, mindestens weitere 200 von der Nachtschicht dürften bis morgen früh entlassen sein, ohne irgendeine Schuld, bloß aus Übermut, bloß aus Hass gegen die Organisationen der Arbeiter, all diese Arbeiter haben nicht das mindeste mit der eigentlichen Streitfrage, dem Böttcherstreit, zu tun. Keiner von ihnen hat am 1. Mai gefeiert."

Unter den Betroffenen seien viele Familienväter. Es handle sich um eine "unerhörte Provokation". Als Antwort bleibe nur der Boykott.

Dieses Instrument des politischen und gewerkschaftlichen Streits hatte die SPD bereits 1890 "eine unumgängliche Waffe für die Arbeiterklasse" genannt. Die konservative Presse schimpfte über "sozialdemokratischen Terrorismus". Nun wurde deutlich, wie mächtig Boykott sein kann, wenn er konsequent angewandt wird.

Berliner Bierboykott: "Bedeutung des Bieres für die Ernährung"

Der Bierboykott richtete sich gegen das sogenannte "Ringbier". In Berlin und Umgebung hatten sich 33 Brauereien zusammengeschlossen, Absprachen garantierten ihnen niedrige Löhne und gute Preise. Aber nur von sieben der wichtigsten Ringbrauereien sollten Arbeiter fortan "keinen Tropfen Bier" mehr trinken, forderte der "Vorwärts".

Diese Mäßigung erfolgte in Anbetracht der "Bedeutung des Biergenusses für die Ernährung der Arbeiter". Erst als ausreichend Bier aus Sachsen, Hamburg oder Bayern nach Berlin gebracht werden konnte, wurde der Boykott auch auf die anderen Ringbrauereien ausgedehnt.

Ganz vorne auf der Liste der boykottierten Biere stand Schultheiss. Auf dessen Generaldirektor Richard Roesicke wurden Spottlichter gedichtet. Zum Beispiel "O Roesicke, o Roesicke, wie fallen deine Aktien" auf die Melodie von "O Tannenbaum".

Der Boykott traf die Brauereibesitzer hart. Sie verkauften Tausende Hektoliter weniger, ihre Gewinne sanken deutlich. Viele Berlinerinnen und Berliner machten mit und solidarisierten sich.

Bierschnüffler, Täuschungsmanöver und bestochene Kontrolleure

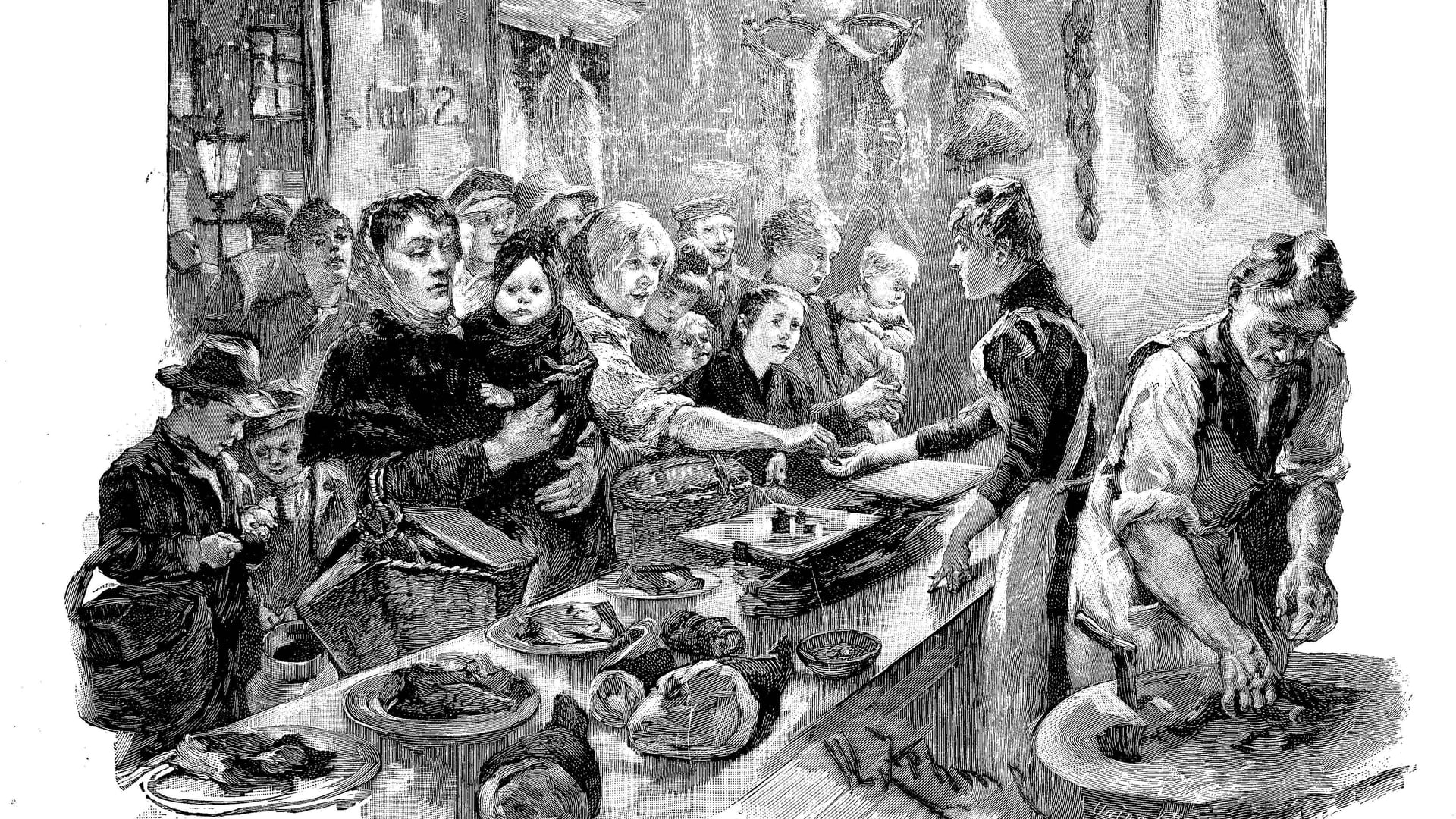

Gleichzeitig darbten allerdings auch viele Wirte, die teils in Abhängigkeit zu den Brauereien standen. Auf Listen wurden Lokale verzeichnet, die weiter Ringbier anboten. Entlassene Brauereiarbeiter, vom Volksmund "Bierschnüffler" genannt, kontrollierten, was in den Kneipen ausgeschenkt wurde.

"Es war die Zeit der kleinen Schummeleien und großen Gaunereien", schreibt Detlef Brennecke in seinem Buch "Der Berliner Bierboykott von 1894". Einige Wirte hätten versucht, die von den Arbeitern eingesetzte Boykott-Kommission mit Etikettenschwindel zu täuschen und Ringbier als Nicht-Ringbier zu verkaufen. Andere hätten die eingesetzten Bier-Patrouillen bestochen, um weiter Schultheiss und Co. durch die Zapfhähne laufen lassen zu können.

US-Medien berichten über lange Boykottliste

Unterdessen leerten sich die Streikkassen der Arbeiter zusehends – und sogar in den USA machte der Berliner Bierboykott Schlagzeilen. "Auch wenn beide Seiten genug gelitten haben, um ein Ende zu befürworten, denken sie nicht daran, auch nur ein Stück zurückzuweichen", schrieb zum Beispiel die Zeitung "The Morning News" aus Savannah im August 1894.

Mittlerweile stünden 2.000 Kneipen auf der Boykottliste, darunter kleinste Hinterhof-Lokale. Mehr und mehr Arbeiter würden die Ächtung daher ignorieren: "Anstatt durstig zu bleiben, trinken sie ungeachtet des Banns lieber in der nächsten Kneipe."

Die Einigung: Ein "Wendepunkt" für die Arbeiterbewegung

Eine Vielzahl von Berlinern zügelte allerdings weiter den eigenen Bierdurst, auch wenn es schwerfiel. Erst im Dezember 1894 war Schluss. Der damalige SPD-Vize Paul Singer einigte sich mit Arbeitgebervertreter Roesicke auf einen Kompromiss, infolgedessen die von den Brauereien ausgesperrten Arbeiter zurück in die Betriebe durften. Zwar stiegen die Löhne der Bierbrauer nicht und auch ihr Arbeitstag wurde nicht verkürzt, der "Vorwärts" feierte trotzdem: "Der Ausgang des Kampfes ist so ehrenvoll und gewinnreich für die Arbeiterschaft, hat die Macht der organisierten Arbeiter Berlins so kraftvoll bewiesen, dass es töricht wäre, sich die berechtigte Freude an dem Erfolge durch den Umstand, dass nicht alle anfangs gestellten Forderungen durchgesetzt sind, trüben zu lassen", schrieb die SPD-Zeitung in der Ausgabe vom 30. Dezember.

Die Brauereibesitzer hatten die Gewerkschaften als verhandlungsberechtigt anerkannt. Und sie hatten der Schaffung einer Institution zugestimmt, der sogenannten Arbeitsvermittlung. Sie wurde paritätisch aus Gewerkschaften und Arbeitgebern besetzt.

Gewerkschaften verdoppeln Mitgliederzahl

Somit sei der Streit als Wendepunkt in der Geschichte der Berliner Arbeiterbewegung zu betrachten, befindet heute der Bierboykott-Chronist Detlef Brennecke: Das Berliner Braugewerbe habe ein Regularium erhalten, "das den Ausgangspunkt einer neuartigen Streitkultur bildete" und "Grundlage für weitere Einrichtungen auf sozialem Gebiet" gewesen sei.

Auch an Zahlen lässt sich der Erfolg ablesen: Innerhalb weniger Jahre verdoppelte sich die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder in Berlin.

- collections.fes.de: Historische Ausgaben des "Vorwärts"

- geo.de: "Bierboykott im Kaiserreich: Vor 130 Jahren gehen Arbeiter einen radikalen Schritt"

- berliner-zeitung.de: "Berliner Bierboykott: Klassenkampf gegen die 'Bierprotzen'"

- lukasverlag.com: "Der Berliner Bierboykott von 1894"

- feiern-rausch.public-history.net: "Der Berliner Bierboykott von 1894 – Der Bierkonsum als Instrument des 'Klassenkampfs'"

- feiern-rausch.public-history.net: "Berlin und das Bier: Die vergessene Seite des Deutschen Kaiserreichs"

- library.fes.de: "Chronologie der deutschen Gewerkschaftsbewegung von den Anfängen bis 1918"

- verbraucherforschung.nrw: "Wenn Verbraucher streiken" (PDF)

- gahistoricnewspapers.galileo.usg.edu: Artikel aus der US-Zeitung "The Morning News" vom 13. August 1894

Quellen anzeigen