Hilferuf von Einheimischen Übertourismus in Südtirol: "Wir zerbrechen am Zuviel"

Ein Drehkreuz im Wanderparadies Südtirol ist zuletzt zum Sinnbild für ein großes Problem geworden: zu viele Touristen. Einheimische und der Heimatverein setzen jetzt einen Hilferuf ab.

In Gröden, einem der bekanntesten Tourismusgebiete Südtirols in Italien, reißen die Debatten nicht ab. Bilder von Warteschlangen an der Talstation zum Berg Seceda, überfüllte Selfie-Spots und neue Aufstiegsanlagen für Urlauber erregen die Gemüter. Einheimische fragen sich: Wie viel Tourismus verträgt die Natur?

Für den Heimatpflegeverband Südtirol ist klar: Die Grenzen des Wachstums sind erreicht. "Wir haben in Südtirol kein Strukturproblem, sondern ein Überstrukturproblem", spricht Verbandsobfrau Claudia Plaikner jetzt in einem offenen Brief Klartext. Sie will die vielfältige Kulturlandschaft Südtirols beschützen und sieht sich als Vertreterin der Einheimischen.

Eintritt für Wandersleute? Ein Bauer setzt ein Zeichen

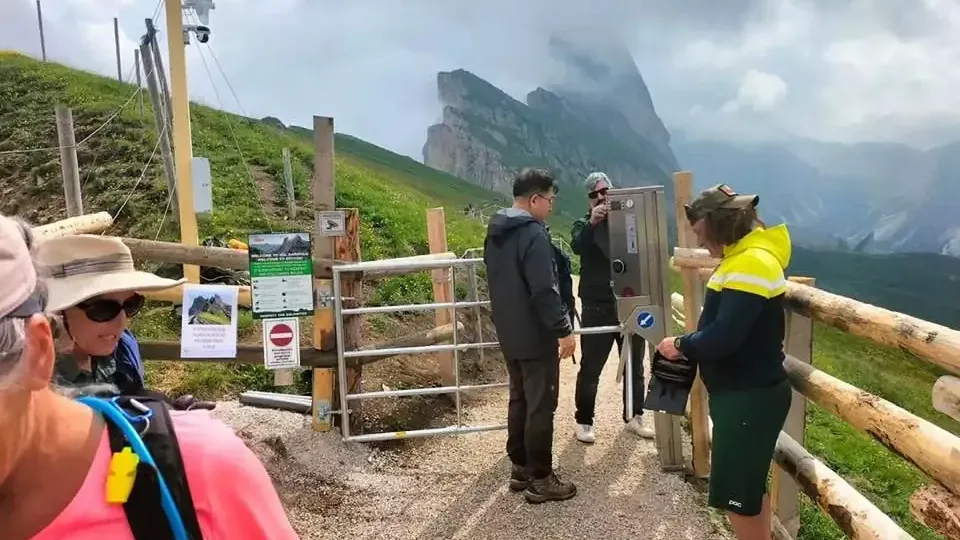

Auslöser der jüngsten Aufregung war die Aktion eines Grundeigentümers auf einem der beliebtesten Wanderwege zur Seceda. Der Bauer hatte am Eingang zum Weg ein Drehkreuz samt Ticketautomat aufgestellt – Wanderer sollten fünf Euro zahlen, um den Weg mit Aussicht auf die berühmten Geisler-Spitzen zu betreten. Der Mann wollte so darauf aufmerksam machen, dass zu viele Menschen für zu kurze Zeit den Weg stürmen – für dessen Instandhaltung er verantwortlich ist (lesen Sie hier alles dazu).

Ein Hotspot mit Nebenwirkungen

Für Heimatpflegerin Plaikner steht das Beispiel Seceda sinnbildlich für eine fehlgeleitete Tourismusstrategie. Die bestehende, mit dem Auto befahrbare Umlaufbahn mache den Berg zu leicht erreichbar, mit allen Konsequenzen. "Wäre sie nur zu Fuß oder mit Anstrengung erreichbar, würde sie niemals diese Besuchermassen anziehen", erklärt sie.

Ähnlich sei es auch beim E-Bike-Tourismus: "Wenn ich bis weit ins Hochgebirge Forstwege anlege, brauche ich mich nicht zu wundern, wenn diese überlaufen sind", so Plaikner. Der Erfolg der Erschließung sei zum Problem geworden, für Natur, Anwohner und Gäste gleichermaßen.

- Lesen Sie auch: Plötzlich steht ein Schlagbaum auf der Straße

"Eintrittspreis für die Berge sollte die Anstrengung sein"

Zwar begrüßt der Heimatpflegeverband kurzfristige Maßnahmen wie Zugangsbeschränkungen oder digitale Vormerkungssysteme, sie seien aber nur Symptombehandlungen. "Wenn wir nicht endlich aufhören, neue Strukturen zu schaffen oder bestehende zu potenzieren, werden wir die Geister, die wir riefen, nicht mehr los", warnt Plaikner. "Der Eintrittspreis für die Berge sollte immer noch die Anstrengung sein."

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Facebook-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren Facebook-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.

Strukturwende statt Strukturförderung

Der Verband fordert einen grundsätzlichen Richtungswechsel in der Tourismuspolitik: Weg von Quantität hin zu Qualität. "Südtirol war einst ein strukturschwaches Land. Heute zerbrechen wir an unserem Zuviel", sagt Plaikner. Besonders kritisch sieht sie den Einsatz öffentlicher Gelder für Erschließungsmaßnahmen wie Seilbahnen, Forstwege oder Marketingkampagnen. Wer den Tourismus neu ausrichten will, müsse bei der Förderpolitik ansetzen und aufhören, neue Infrastruktur mit Steuergeldern zu belohnen. "Die genau jene Probleme schafft, die wir dann wiederum teuer regulieren müssen", heißt es von den Heimatpflegern.