Für diesen Beitrag haben wir alle relevanten Fakten sorgfältig recherchiert. Eine Beeinflussung durch Dritte findet nicht statt.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Wie er sich zusammensetzt Strompreis: Was ist das?

Rund 40 Cent kostet eine kWh Strom im Durchschnitt. Doch was treibt den Preis in die Höhe? Und was kommt auf Verbraucher künftig zu?

Deutschland hat den höchsten Strompreis in Europa. Das belastet sowohl die Verbraucher als auch die Industrie und Wirtschaft. Doch wieso sind die Energiekosten so hoch? Und warum ist Strom so teuer, obwohl mittlerweile über die Hälfte der erzeugten Menge aus erneuerbaren Energien stammt und die Produktion kaum etwas kostet? Einen Überblick, wie sich der Strompreis zusammensetzt und welche Möglichkeiten es gibt, ihn zu senken, bekommen Sie hier.

Wie hoch ist der aktuelle Strompreis?

Der aktuelle Strompreis für Neukunden beträgt etwa 32 Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Mehrwertsteuer (Stand April 2025). Dabei handelt es sich um einen gerundeten Durchschnittspreis für Haushalte, die einen Stromverbrauch von etwa 4.000 kWh/Jahr haben. Bestandskunden mit demselben Verbrauch zahlen hingegen rund 40 Cent/kWh im Durchschnitt.

Wie viel deutsche Haushalte – also Neu- und Bestandskunden zusammen – im Mittel für eine Kilowattstunde Strom bezahlen, ist nicht bekannt. Der Grund: Es gibt zahlreiche Anbieter, die den Strom zu unterschiedlichen Preisen und Konditionen und in verschiedenen Tarifmodellen anbieten. Der aktuelle, in Deutschland gültige Strompreis wird daher oft nur geschätzt.

Woraus setzt sich der Strompreis zusammen?

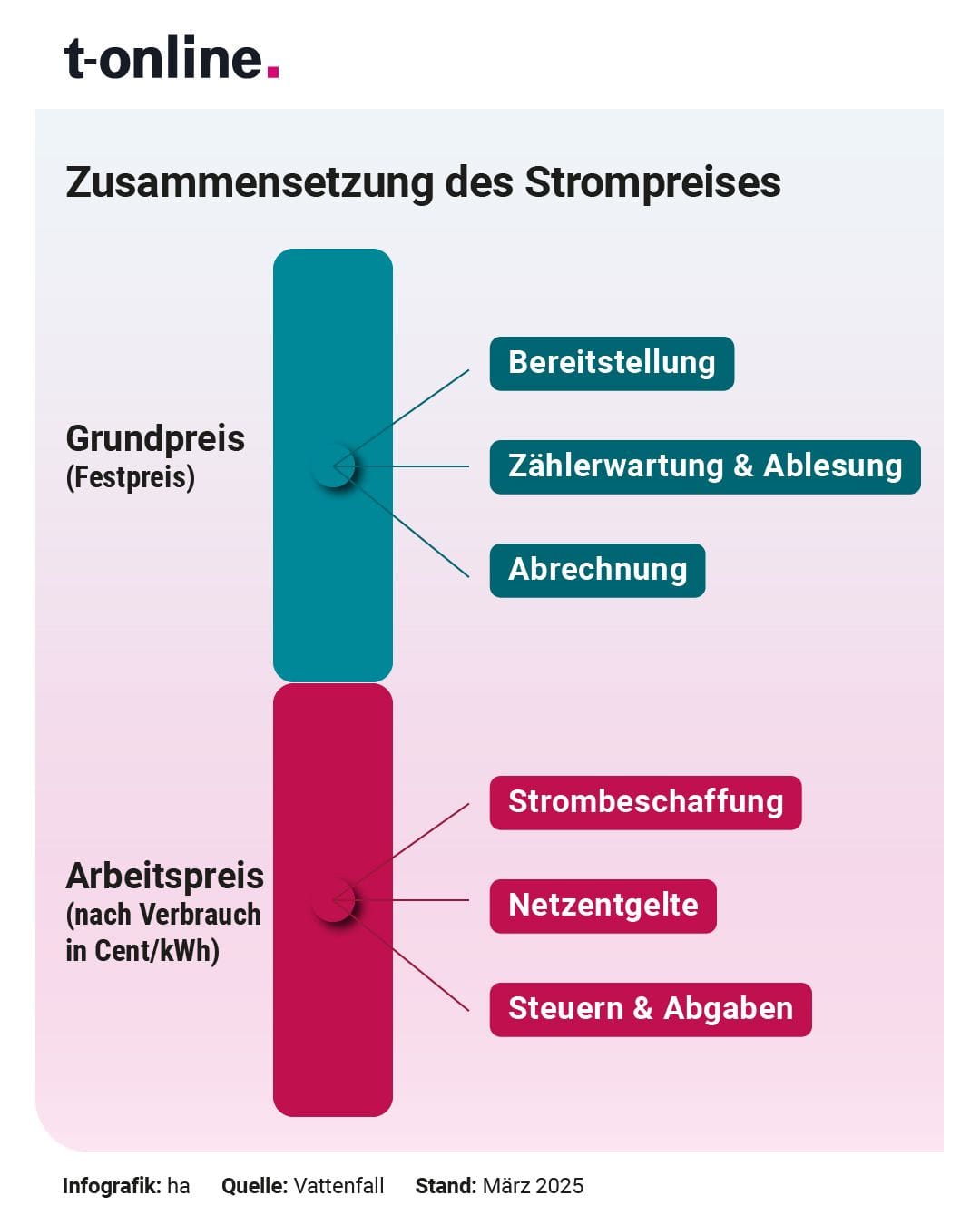

Die monatlichen Stromkosten setzen sich aus dem Grundpreis und dem Verbrauchspreis – auch Arbeitspreis genannt – zusammen. Dabei ist der Grundpreis ein fester, unveränderlicher Teil der Stromkosten. Er wird immer fällig, auch wenn kein Strom verbraucht wird. Der Arbeitspreis hingegen wird pro verbrauchter Kilowattstunde Strom Strom fällig.

Der Stromgesamtpreis ist also der Grundpreis plus der Arbeitspreis, multipliziert mit Ihrem Stromverbrauch. Dabei bestimmen je drei Bestandteile die beiden Preiskomponenten, wie es die Grafik darstellt:

Blickt man nur auf die Komponente Arbeitspreis, beeinflussen die drei Bestandteile den Preis unterschiedlich stark. Die Strombeschaffung inkl. Vertrieb machen mit mehr als 40 Prozent das größte Gewicht aus.

- Strombeschaffung, Vertrieb, Gewinnmarge

bis zu 43 Prozent - Regulierte Netzentgelte (inkl. Messung und Messstellenbetrieb)

bis zu 29 Prozent - Steuern, Umlagen und Abgaben

etwa 29 Prozent

Es ist auch genau die Strombeschaffung, deren Preis der Markt bestimmt. Das bedeutet, dass der Staat hierauf keinen Einfluss hat. Die Höhe der beiden anderen Bestandteile ist weitestgehend festgelegt – oder zumindest gedeckelt.

Wofür werden Steuern, Umlagen, Abgaben und Netzentgelte verwendet?

Viele empfinden die Kosten, Abgaben, Steuern, Umlagen und Entgelte, die im Strompreis enthalten sind, als zu hoch. Allerdings werden mit den Geldern zahlreiche Projekte und Ausgaben finanziert.

- Stromsteuer

Die Stromsteuer beträgt seit 2023 2,05 Cent/kWh, das sind laut Bundesnetzagentur 4,9 Prozent des gesamten Strompreises. Mit den Einnahmen sollten seit 1999 klimapolitische Ziele gefördert werden. Die dadurch entstehenden hohen Strompreise sollten einen Anreiz darstellen, sparsamer mit Elektrizität umzugehen. Zudem sollten damit Rentenbeitragssätze gesenkt und stabilisiert werden, heißt es seitens des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE). Details zur Stromsteuer lesen Sie hier. Die neue Regierung aus CDU/CSU und SPD will die Stromsteuer nun senken. - Mehrwertsteuer

Die Umsatzsteuer auf Strom beträgt 19 Prozent. 2024 lag sie laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) bei 6,53 Cent/kWh. - Aufschlag für besondere Netznutzung

Der Aufschlag gilt für Kleingewerbe und Privathaushalte (sogenannte Letztverbraucher) und nicht für Großverbraucher. Der Grund: Um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie zu sichern, können energieintensive Betriebe Ermäßigungen oder Befreiungen von den Netzentgelten beantragen. Damit dadurch kein Nachteil für die Netzbetreiber entsteht, werden die dadurch generierten Mindereinnahmen als zusätzliche Umlage auf die Endverbraucher umgelegt und im Strompreis berücksichtigt. Der Aufschlag macht etwa 1,2 Prozent des Strompreises aus. Grundlage ist Paragraf 19 der Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV), die im Rahmen des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) verabschiedet wurde. - Offshore-Netzumlage nach §17f EnWG

Die Offshore-Netzumlage liegt zurzeit bei 0,816 Cent/kWh (Stand 2025) und macht damit etwa 1,6 Prozent des Strompreises aus. Die Netzbetreiber haben die Möglichkeit, die Kosten für Entschädigungszahlungen bei Verzögerungen oder Störungen der Netzanbindung von Offshore-Anlagen geltend zu machen. (§ 17f Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)) - Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz-Umlage (KWKG-Umlage)

Mit der KWKG-Umlage soll die Erzeugung von Strom aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK-Anlagen) gefördert werden. Das sind Anlagen, die beim Verbrennungsprozess sowohl Strom als auch Wärme erzeugen und daher als ressourcenschonend gelten. Im Jahr 2025 liegt sie bei 0,277 Cent/kWh, das ist unter 1 Prozent des Strompreises. Die Umlage finanziert die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der KWK-Anlagen. - Konzessionsabgaben

Konzessionsabgaben sind Gebühren, die Netzbetreiber an die Kommunen zahlen, damit sie kommunale Wege für Stromleitungen nutzen dürfen. Ihre Höhe ist laut Konzessionsabgabenverordnung (KAV) gedeckelt und richtet sich nach dem Energieliefervertrag und der Einwohnerzahl der Kommune. Sie liegt zwischen 1,32 Cent/kWh und 2,39 Cent/kWh (§ 2 KAV) und macht damit bis zu vier Prozent des Strompreises aus. - Individuelle Netzentgelte

Einen Teil dieses Postens zahlen Kunden an den Netzbetreiber dafür, dass er das Stromnetz instand hält und ausbaut, also etwa Fotovoltaik- und Windkraftparkanlagen anschließt oder das E-Ladenetz für Elektrofahrzeuge erweitert. Die Netzentgelte beinhalten aber auch die Kosten für die Messung und den Messstellenbetrieb. 2024 lagen die individuellen Netzentgelte bei durchschnittlich 11,62 Cent/kWh und machten damit 26,9 Prozent des Strompreises aus. Am Ende jedes Jahres werden die Netzentgelte fürs Folgejahr neu festgelegt. Die Bundesnetzagentur prüft und genehmigt dabei die Kosten der lokalen Netzbetreiber.

Gut zu wissen: Bis Ende 2022 wurde auf den Strompreis noch die sogenannte EEG-Umlage erhoben. Mit diesen Einnahmen werden die Betreiber von Anlagen, die Strom aus erneuerbaren Energien erzeugen, beim Ausbau ihrer Anlagen gefördert. Die EEG-Umlage wurde abgeschafft, um die Stromkunden finanziell zu entlasten. Der Finanzierungsbedarf der erneuerbaren Energien besteht zwar weiterhin, wird jedoch nun durch den Bund ausgeglichen, erklärt die Bundesnetzagentur.

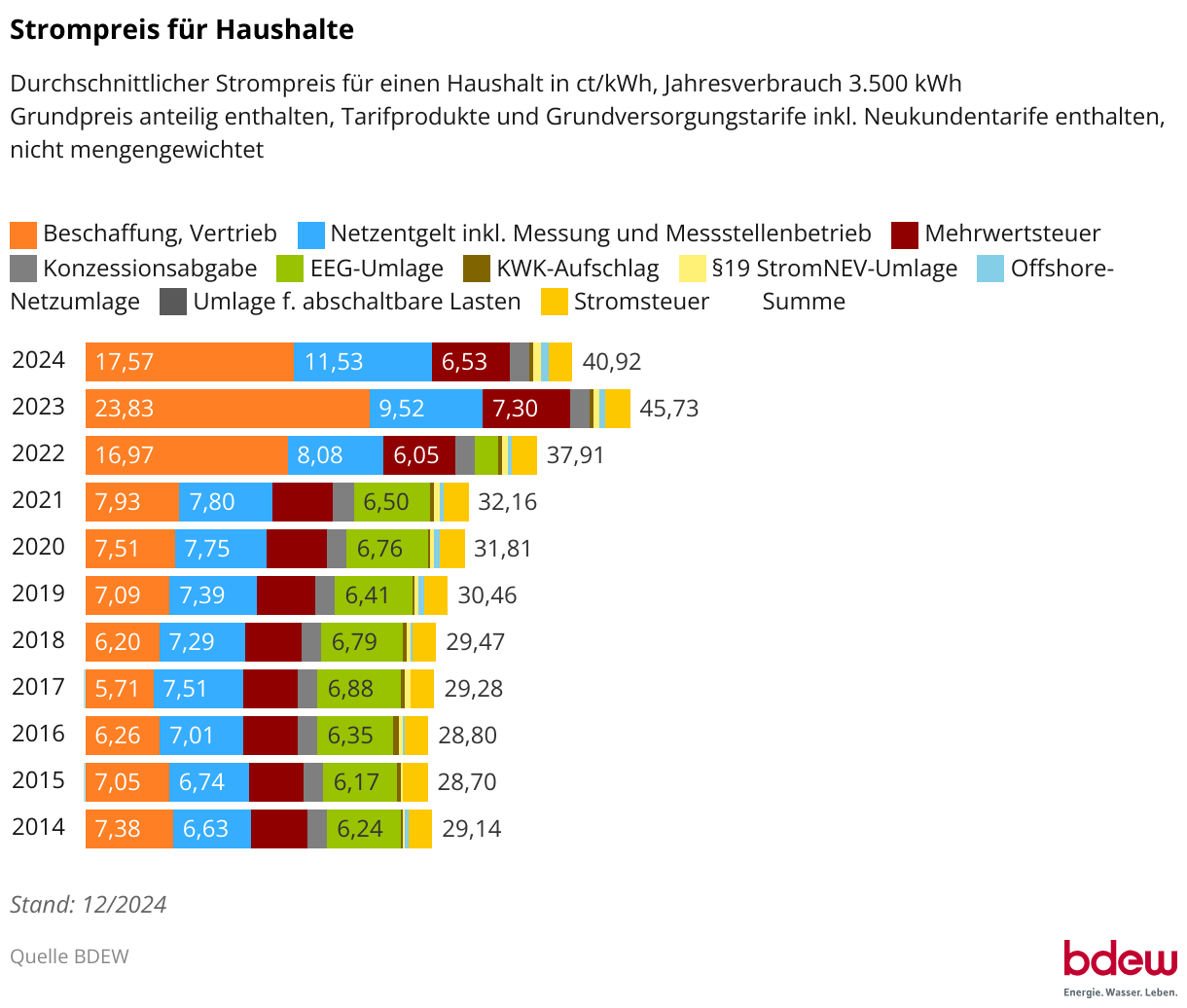

Die unten stehende Grafik zeigt, wie sich die Zusammensetzung des Strompreises über die Jahre verändert hat. Beschaffung, Netzentgelte und Mehrwertsteuer fallen heute am stärksten ins Gewicht. Weitere Abgaben, Umlagen und auch die Stromsteuer schlagen dagegen weniger stark zu Buche.

Die Grafik zeigt auch, dass die Strompreise 2022 und 2023 sehr stark gestiegen sind. Grund hierfür waren unter anderem die hohen Kosten für die Energiebeschaffung. Ausschlaggebend hierfür war unter anderem der Krieg gegen die Ukraine und die damit einhergehende reduzierte Gaslieferung Russlands nach Deutschland. Das trieb die Beschaffungskosten für Gas in die Höhe – und für die Stromproduktion werden in Deutschland häufig Gaskraftwerke eingesetzt. Das verteuerte die Stromproduktion.

Strombeschaffung und Vertrieb: Woher kommt der Strom?

Stromanbieter kaufen den Strom entweder an der Strombörse European Energy Exchange (EEX) oder direkt beim Stromerzeuger ("over the counter") ein. "Einkaufen" heißt dabei, dass langfristige Lieferverträge geschlossen werden; an der Börse findet das am sogenannten Terminmarkt statt. Die Lieferung beginnt meist nicht sofort, sondern zeitversetzt – ein oder mehrere Jahre später. Die Vorteile sind, dass Stromanbieter langfristig planen und ihre Tarife entsprechend gestalten können. Verbraucher werden so vor starken Preisschwankungen oder -sprüngen geschützt. Vor allem die sogenannten Grundversorger, oft sind es die Stadtwerke, setzen auf Langzeitverträge.

Daneben gibt es den sogenannten Spotmarkt. Hier kaufen Stromanbieter Strom, um tagesaktuell den Bedarf zu decken. Auf dem Spotmarkt wird unterschieden zwischen "Day-Ahead-Handel" und "Intraday-Handel". Der "Day-Ahead-Handel" ist eine Aktion für stundenbasierte Strommengen, die jedoch erst am Folgetag geliefert wird. Beim "Intraday-Handel" können Marktteilnehmer die Strommenge verkaufen, die sie zu viel geordert haben, beziehungsweise die Strommenge kaufen, die sie zu wenig haben – etwa wenn sie die Spitzenlast (zwischen 8 und 20 Uhr) nicht abdecken können. Der Handel ist kontinuierlich, geliefert wird noch am selben Tag.

Viele Stromlieferanten kaufen ihren Strom sowohl auf dem Terminmarkt als auch auf dem Spotmarkt ein – wobei der Terminmarkt mit 80 Prozent den deutlich größeren Anteil ausmacht. Das bedeutet, dass die wesentlichen Kosten, die für den Energieversorger entstehen, durch die Strompreisentwicklung am Terminmarkt bestimmt werden. Die Höhe der Gewinnmarge kann jeder Anbieter selbst festlegen. Lesen Sie hier mehr Details zum Stromhandel.

Welcher Strompreis gilt am Spotmarkt?

Während der Energiekrise 2022 und 2023 rückte der Spotmarkt in den Fokus: Damals schnellte der Strompreis dort plötzlich auf mehr als 870 Euro pro Kilowattstunde. Stromanbieter mussten also kurzfristig extrem teuer zukaufen. Für Stromkunden bedeutete das teils satte Preiserhöhungen von in der Spitze mehr als 60 Cent pro Kilowattstunde. Schuld an den Preissprüngen am Spotmarkt war nicht zuletzt der Mechanismus hinter der Preisbildung, genauer: das sogenannte Merit-Order-Prinzip.

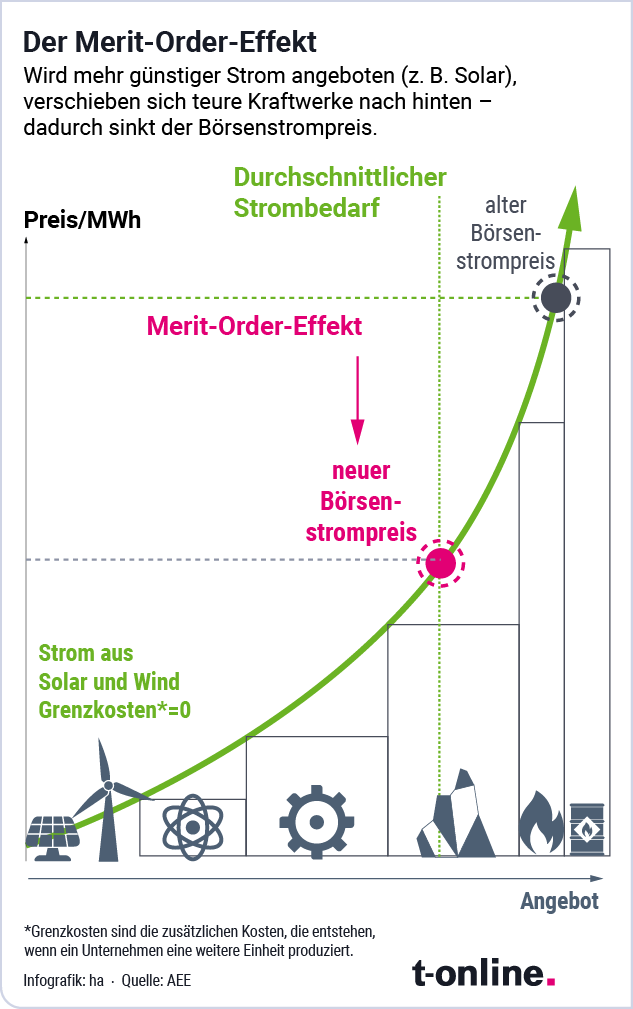

Und das geht so: An der Börse bieten Stromproduzenten (Kraftwerke) ihren Strom zu unterschiedlichen Preisen an. Das günstigste Angebot erhält den Zuschlag, dann folgt das nächstteurere und so weiter, bis die Nachfrage mit dem teuersten angebotenen Strom gedeckt ist. Der Börsenpreis (auch Marktpreis oder Einheitspreis) wird dann durch das Kraftwerk bestimmt, welches als Letztes für die Deckung des gesamten Strombedarfs nötig ist ("uniform pricing").

Die Reihenfolge der Zuschläge richtet sich nach den Betriebskosten der Kraftwerke, den sogenannten Grenzkosten. Erneuerbare Energien (Wind, Solar und Biomasse) haben die geringsten Grenzkosten, danach folgen konventionelle Kraftwerke (Atom, Kohle, Gas, Öl) mit deutlich ansteigenden Produktionskosten. In der Energiekrise war der aus Gas produzierte Strom ausschlaggebend für den Preis. Die hohen Rohstoffkosten trieben die Grenzkosten nach oben und damit auch den Börsenstrompreis.

Kritik am Merit-Order-Modell und Reformvorschläge

Das Modell steht teilweise in der Kritik. Weil erneuerbare Energien aktuell noch nicht genug Strom ins Netz einspeisen, um den gesamten Strombedarf zu decken, haben die fossilen Kraftwerke die Oberhand und können den Strompreis beim Merit-Order-Prinzip bestimmen. Das wiederum hat den Nachteil, dass bei steigenden Kosten für Gas und Kohle auch der Strompreis steigt – und zwar für Verbraucher, Industrie und Wirtschaft.

Die EU plant daher, den Strommarkt zu reformieren. Ziel ist, dass der Strompreis nicht mehr so stark von den Preisen für fossile Brennstoffe abhängig ist. Der Vorschlag ist, dass Stromanbieter künftig vermehrt Langzeitverträge abschließen sollen, dass der Strompreis, den der Produzent aufrufen kann, aber gedeckelt sein wird.

Ein anderer Vorschlag ist es, die Vergütung von Strom aus erneuerbaren Energien durch eine Mindestvergütung zu sichern und gleichzeitig per Gesetz eine maximale Vergütung festzulegen (sogenannter zweiseitiger Differenzvertrag). Bei großen Preisschwankungen von fossilen Brennstoffen soll so garantiert werden, dass Verbraucherpreise nicht mehr so erheblich ansteigen.

Weitere Einflussfaktoren auf den Strompreis

Mehrere Faktoren beeinflussen den Strompreis. Neben dem Angebot und der Nachfrage spielen folgende Faktoren dabei eine wichtige Rolle:

- Wind- und Sonnenenergie sind wetterabhängig. An sonnigen oder windreichen Tagen kann es zu einem Überangebot kommen. Das wiederum drückt den Preis an der Börse.

- Krisen oder Engpässe bei fossilen Energieträgern, wie zuletzt beim russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, beeinflussen die Preise an der Strombörse.

- Saisonbedingt steigt im Winter der Stromverbrauch. Zudem wird wenig Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt.

Was ist ein negativer Strompreis und wie entsteht er?

Negative Strompreise kommen auf dem "Day-Ahead-" und "Intraday-Markt", also den kurzfristigen Strombörsen, vor. Sie entstehen, wenn mehr Strom erzeugt als verbraucht wird. Das ist etwa der Fall, wenn die Industrie aufgrund von Feiertagen wenig Strom benötigt, jedoch viel Energie durch Fotovoltaik- oder Windkraftanlagen – also wetterbedingt – gewonnen und ins Stromnetz gespeist wird.

Die Folge ist ein Energieüberschuss, der möglichst schnell weitergegeben werden muss, um die Netzstabilität zu gewährleisten. Denn eine zu hohe Strommenge im Netz kann zu einer Netzüberlastung führen – schließlich kann der Strom nicht so schnell ab- oder in Batteriespeicher weitergeleitet werden. Letztere sind bislang nicht in ausreichender Anzahl vorhanden.

Gibt es ein Überangebot an Strom, können die Kraftwerke ihre Stromproduktion jedoch nicht reduzieren. Denn Atom- oder Braunkohlekraftwerke unterliegen technischen und rechtlichen Beschränkungen, die eine flexible Anpassung untersagen. Anbieter, die in dieser Situation, also bei negativen Marktpreisen, Strom in das Netz speisen, erhalten hierfür kein Geld. Stattdessen müssen sie für die Einspeisung zahlen. Sie tragen also die Kosten für den negativen Strompreis.

Wem nützt ein negativer Strompreis?

Von einem negativen Strompreis profitieren Großverbraucher (Industrie, Gewerbe, Versorgungsbetriebe), die einen unmittelbaren Zugang zu den Strombörsen haben und ihren Strom dort selbst kaufen können. Doch auch Privathaushalte können sich seit Kurzem den negativen Strompreis zunutze machen – über einen sogenannten dynamischen Stromtarif.

Seit 2025 müssen Stromanbieter ihren Kunden einen solchen Tarif anbieten. Der Strompreis für Kunden richtet sich dabei nach dem aktuellen Strompreis an der Börse. Verbraucher können ihren Strombedarf möglichst günstig decken, wenn sie Strom dann "zapfen", wenn er an der Börse negativ ist. Steuern lässt sich dies unter anderem über intelligente Messgeräte und programmierbare Elektrogeräte im Haushalt. Der Arbeitspreis ist dann null, zu zahlen sind lediglich Grundpreis, Entgelte und Steuern.

Dynamisch versus variabel

Beim variablen Stromtarif ändert sich der Strompreis nicht ganz so häufig und kurzfristig wie bei der dynamischen Variante. Stattdessen passt der Stromanbieter den Preis monatlich oder quartalsweise an, basierend auf den Einkaufspreisen. Der Vorteil ist, dass der Strompreis in diesem Tarif wesentlich weniger schwankt.

Die Kehrseite von negativen Strompreisen

Es gibt auch Maßnahmen, die einen negativen Strompreis verhindern sollen. Dazu zählt die Anpassung der Energieeinspeisung (Netzbetreiber schalten etwa sogenannte steuerbare Erzeuger wie Fotovoltaikanlagen von Privathaushalten ab), Speichertechnologien sowie dynamische Stromtarife. Diese sollen Verbraucher motivieren, dann Strom zu konsumieren, wenn gerade viel davon vorhanden ist, also etwa zu den Randzeiten.

Laut der Bundesnetzagentur war der Strompreis 2024 insgesamt 457 von 8.784 Stunden negativ – also 5 Prozent des Jahres. Das ist ein neuer Rekordwert. Denn im Jahr 2023 lag der Wert noch bei 301 Stunden (zzgl. 24 Nullwerten). Zudem lag die Zahl von Stunden mit Preisen von mehr als 10 Cent pro Kilowattstunde bei 2.296 – im Vorjahr lag der Wert bei 4.106.

Warum gibt es regionale Unterschiede beim Strompreis?

Für die regionalen Unterschiede bei den Strompreisen gibt es zwei Hauptgründe: die Netzentgelte und die Konzessionsabgaben. Netzentgelte sind Gebühren, die für den Betrieb und Ausbau des Stromnetzes erhoben werden. Sie hängen von der Infrastruktur und der Siedlungsdichte der Region ab. In Großstädten fallen sie meist geringer aus, da sich die Kosten auf mehr Haushalte verteilen. In ländlichen Regionen sind sie hingegen oft höher. Zudem wird in ländlichen Regionen der Ausbau erneuerbarer Energien stärker forciert – und dieser muss subventioniert werden.

Zum 1. Januar 2025 hat die Bundesnetzagentur die Verteilung der Netzkosten neu geregelt. Dadurch sanken die Netzentgelte in Flächenländern (beispielsweise Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg) mit viel Wind- und Solarenergie bzw. einem starken Zubau von Windenergie- und Solaranlagen. Diese Regionen speisen besonders viel erneuerbare Energie in das Stromnetz ein und liefern große Teile des günstigen Ökostroms, der deutschlandweit genutzt werden kann.

Ziel der Neuverteilung ist es, Regionen zu entlasten, in denen die Netzentgelte durch den Ausbau erneuerbarer Energien besonders stark gestiegen sind. Wiederum werden die Regionen, die nicht in den Ausbau erneuerbarer Energien investieren (können), stärker zur Kasse gebeten – gemäß dem Solidarprinzip.

Strommix Deutschland: Wie hoch ist der Anteil erneuerbarer Energien?

Durchschnittlich stammt der produzierte Strom zu mehr als der Hälfte aus erneuerbaren Energiequellen. Dazu zählen Wind (durchschnittlich 24,7 Prozent), Solar (durchschnittlich 21,7 Prozent), Biomasse (durchschnittlich 8,4 Prozent) und Wasserkraft (durchschnittlich 2,9 Prozent).

Die aktuelle Aufteilung erfolgt laut dem Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) wie folgt:

Embed

Strompreisvergleich Europa

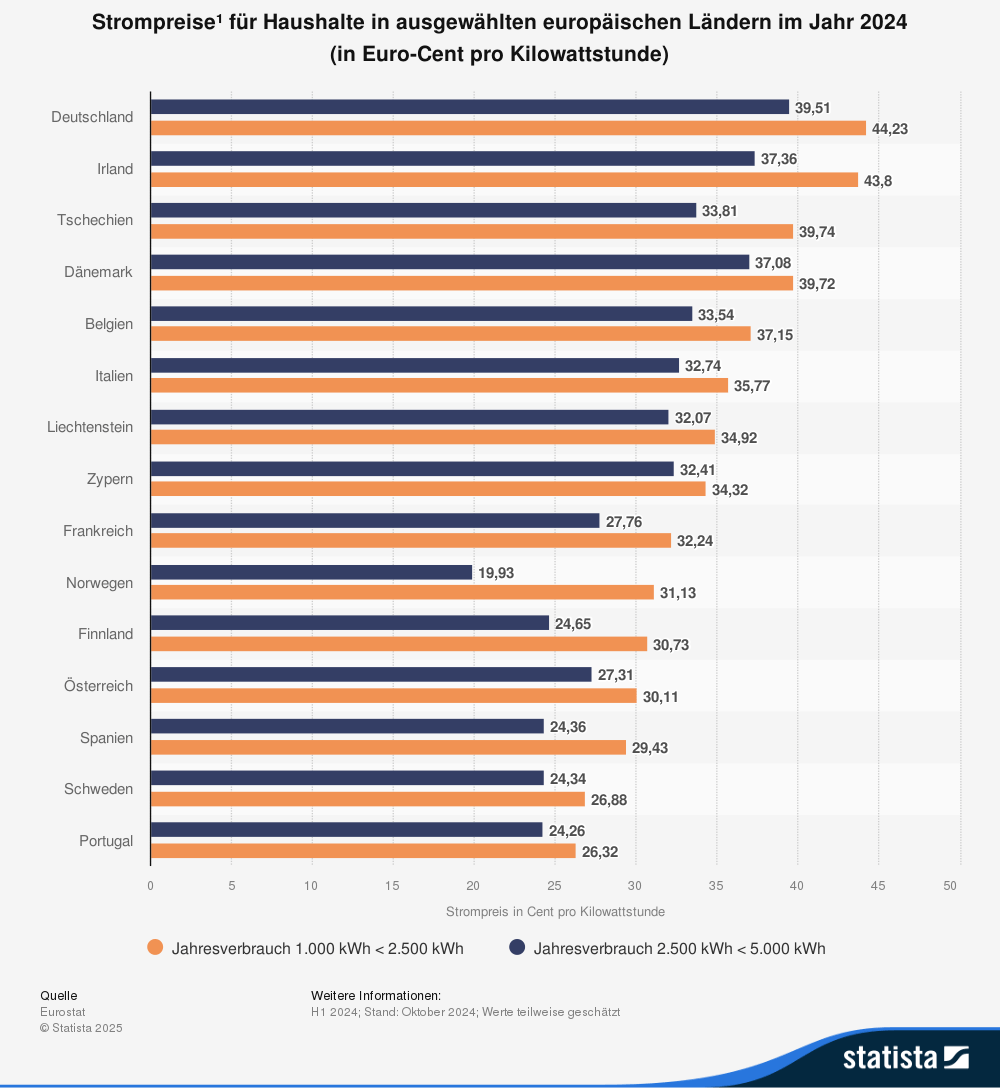

Laut Eurostat hatte Deutschland im Jahr 2024 durchschnittlich die höchsten Strompreise (44,23 Cent/kWh bei einem Jahresverbrauch von 1.000-2.500 kWh, 39,51 Cent/kWh bei einem Jahresverbrauch von 2.500-5.000 kWh) in Europa, gefolgt von Irland (43,8 Cent/kWh bei einem Jahresverbrauch von 1.000-2.500 kWh, 37,36 Cent/kWh bei einem Jahresverbrauch von 2.500-5.000 kWh). Tschechien landet auf Platz 3 (39,74 Cent/kWh bei einem Jahresverbrauch von 1.000-2.500 kWh, 33,81 Cent/kWh bei einem Jahresverbrauch von 2.500-5.000 kWh).

Grund sind vor allem die Steuern, Umlagen, Abgaben und Entgelte, die auf den Strompreis erhoben werden. Sie sind in den einzelnen Ländern unterschiedlich hoch.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) erklärt jedoch, dass ein Vergleich der Strompreise in Europa nur bedingt aussagekräftig ist. "Denn die einzelnen Mitgliedstaaten verfügen über unterschiedliche Energiemixe und Rahmenbedingungen, diese zu finanzieren." Beispielsweise wird in Deutschland der Ausbau der erneuerbaren Energien über den Stromverbraucher finanziert. Andere Mitgliedstaaten beziehen die Gelder jedoch aus dem Staatshaushalt.

Im Europavergleich gibt es in Deutschland die meisten Stromanbieter. Nach Angaben der Bundesnetzagentur und des Bundeskartellamts standen für Privatverbraucher 2023 durchschnittlich 137 Anbieter je Netzgebiet zur Auswahl. Der Wettbewerb auf dem deutschen Markt ist demnach sehr ausgeprägt. Das wiederum verursacht große Preisdifferenzen zwischen den einzelnen Stromanbietern und kann sodann wechselwilligen Verbrauchern zugutekommen.

Was sagen Prognosen der Strompreisentwicklung voraus?

Experten gehen davon aus, dass der Börsenstrompreis steigen wird. Und das, obwohl der Ausbau erneuerbarer Energien immer weiter voranschreitet. Das liegt unter anderem an den steigenden Kosten für fossile Brennstoffe und den Zertifikaten des Europäischen Emissionshandels. So wird davon ausgegangen, dass die Kosten für die CO2-Zertifikate ab 2027 in eine unbekannte Höhe steigen könnten (Details zu den CO2-Preisen erfahren Sie hier).

Doch auch ohne diese beiden Faktoren werden die Energiepreise langfristig steigen. Ein wesentlicher Grund dafür ist der notwendige Ausbau des Stromnetzes für die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien wie Wind- und Solarkraft. Besonders in Gebieten mit hohem Strombedarf, aber wenigen Onshore-Windkraft- oder Fotovoltaik-Anlagen, ist dieser Netzausbau entscheidend. Denn sie müssen ihren Ökostrom aus anderen Gebieten mit einer hohen Dichte an Wind- und Solaranlagen, jedoch einem geringen Strombedarf, beziehen.

Und nicht nur im Netzausbau stehen Investitionen an. Weiterhin muss an Speichertechnologien und Backup-Kapazitäten gearbeitet werden, um Dunkelflauten zu verhindern.

Dunkelflauten

Der Begriff Dunkelflaute beschreibt den Zustand, dass sowohl Windenergie- als auch Fotovoltaikanlagen gleichzeitig nicht ausreichend Strom produzieren. Es kann somit für einen längeren Zeitraum nur ein sehr geringer Anteil an elektrischer grüner Energie erzeugt werden. Das Abschalten von Wärmepumpen oder Wallboxen (Details dazu hier) wäre möglich.

Zu erwähnen ist außerdem die künftige erhöhte Stromnachfrage. Dieser ist unter anderem durch den zunehmenden Einsatz von Elektroautos und von Wärmepumpen begründet. Diese steigende Stromnachfrage beeinflusst wiederum den Preis.

Allerdings trägt der Ausbau erneuerbarer Energien dazu bei, dass sich der Strompreis langfristig stabilisiert und weniger abhängig von den Kosten für fossile Brennstoffe sein wird.

Wie können Sie Stromkosten senken?

Wer Stromkosten senken möchte, muss selbst aktiv werden. Mögliche Sparmaßnahmen können sein, effiziente Kühl- und Gefrierschränke zu verwenden, die Eco-Programme bei der Wasch- und Spülmaschine zu nutzen und den Wäschetrockner nur in Ausnahmefällen zu nutzen. Diese Geräte zählen zu den Energiefressern im Haushalt. Aber auch kleine Maßnahmen sparen Strom – etwa die Vermeidung des Stand-by-Modus sowie Ladekabel und Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, wenn sie nicht verwendet werden.

Weiterhin kann es sinnvoll sein, seinen eigenen Strom zu generieren – etwa durch eine PV-Anlage auf dem Dach oder ein Balkonkraftwerk (Details dazu erfahren Sie hier.)

Sparmöglichkeiten für Verbraucher

Aber auch der Staat hat laut Stromsteuergesetz die Möglichkeit, die Stromsteuer in bestimmten Situationen zu senken. Auch die Entgelte könnten gedeckelt werden. Eine andere Möglichkeit wäre es, das Strommarktdesign zu ändern, also das Merit-Order-Prinzip zu reformieren oder abzuschaffen (siehe oben).

Einige europäische Länder setzen zudem auf einen zweigeteilten Strommarkt. Hier werden Ökostrom und Kohle- beziehungsweise Gasstrom parallel angeboten. Kritiker bemängeln hierbei, dass zu sehr in den Strommarkt eingegriffen werde. Aber auch Direktlieferverträge zwischen dem Stromerzeuger (Windparkbetreiber, Fotovoltaikanlagenbetreiber) und dem Stromanbieter können dazu beitragen, dass der Strompreis sinkt.

Fazit: Was können Verbraucher erwarten?

Strom bleibt für Verbraucher teuer – daran dürfte sich auf absehbare Zeit wenig ändern. Zwar stammt inzwischen mehr als die Hälfte des Stroms in Deutschland aus erneuerbaren Quellen, doch diese Entwicklung wirkt sich bislang kaum auf die Endpreise aus. Denn neben den reinen Beschaffungskosten schlagen zahlreiche Zusatzfaktoren zu Buche – etwa Netzentgelte, Steuern, Abgaben und Umlagen. Auch das Merit-Order-Prinzip – das Verfahren, nach dem die Preise an der Strombörse gebildet werden – führte in der Vergangenheit zu erheblichen Preisspitzen.

Erhalten Sie Antworten aus Tausenden t-online-Artikeln.

Antworten können Fehler enthalten und sind nicht redaktionell geprüft. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben. Mehr Informationen. Bei Nutzung akzeptieren Sie unsere Datenschutzhinweise sowie unsere t-online-Assistent Nutzungsbedingungen.

Selbst wenn der wachsende Anteil erneuerbarer Energien den Strompreis senken kann, bleibt die Stromversorgung in Deutschland teuer. Dazu führen unter anderem die steigenden Kosten für den Netzausbau, höhere CO2-Preise und ein wachsender Strombedarf – etwa durch den zunehmenden Einsatz von Elektroautos und Wärmepumpen.

Für Privathaushalte heißt das: Wer die Stromkosten im Blick behalten will, muss selbst aktiv werden – effiziente Geräte nutzen und bewusster mit Energie umgehen. Auch die Eigenproduktion – etwa durch eine Fotovoltaikanlage oder ein Balkonkraftwerk – kann sich auf lange Sicht lohnen. Nicht zuletzt bietet ein Anbieterwechsel oft spürbares Einsparpotenzial, denn die Preisunterschiede sind nach wie vor groß.

- bdew.de "Strompreis"

- bdew.de "BDEW-Strompreisanalyse Dezember 2024"

- bundesfinanzministerium.de "Stromsteuer"

- bmwk.de "Strompreis Bestandteile"

- bundesnetzagentur.de "Konzessionsabgabe"

- bundesnetzagentur.de "Netzentgelt"

- bundesnetzagentur.de "KWKG-Umlage"

- bundesnetzagentur.de "Preisbestandteile und Tarife"

- bundesnetzagentur.de "Beschlusskammer 8"

- bundesnetzangetur.de "Beschlusskammer

- netztransparenz.de "Offshore Netzumlage 2025"

- vattenfall.de "negative Strompreise"

- verivox.de "Stromnetzentgelte"

- Statista GmbH "Strompreise für Haushalte in ausgewählten europäischen Ländern im Jahr 2024"

Quellen anzeigen