Für diesen Beitrag haben wir alle relevanten Fakten sorgfältig recherchiert. Eine Beeinflussung durch Dritte findet nicht statt.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Plastikbaum statt Westpaket Weihnachten 1990: So erlebte der Osten dieses Fest

Das Wetter war damals wie immer an den Feiertagen: schmuddelig und grau. Und doch war diese Weihnacht für Ostdeutsche etwas Neues – ohne Westpaket, aber mit Plastikbaum. Wissen Sie noch?

Fast jeder Ostdeutsche erinnert sich daran, was er am 9. November 1989 gemacht hat. Vielleicht auch noch, wie er den ersten Tag der Deutschen Einheit verbrachte. Aber das Weihnachtsfest 1990 – vor über 30 Jahren? Das haben vermutlich die wenigsten im Gedächtnis.

Dabei sitzen Ost und West damals zum ersten Mal wieder friedlich vereint unterm Tannenbaum. Nach 40 Jahren Trennung. Die Ex-DDR-Bürger müssen diesmal nicht mehr sehnsüchtig auf das West-Paket warten. Mit seinem unvergleichlichen Duft – einer Mischung aus Kaffee, Kaugummi und Seife –, der untrennbar mit dem Weihnachtsfest verbunden war. Wohl dem, der West-Verwandte hatte.

Jetzt sitzen die Ostdeutschen selber im Westen. Trotzdem sind die Brief- und Paketberge vor den Festtagen 1990 nicht etwa kleiner geworden, sondern größer als in den vorherigen Jahren. Schuld sind aber nicht die Privatsendungen von drüben, sondern die Flut der westdeutschen Versandhauspakete in die neuen Bundesländer.

Dagegen ist die Zahl der Privatbriefe zwischen Ost und West und umgekehrt rückläufig. Vielleicht telefoniert man jetzt mehr, vielleicht hat man sich auch weniger zu sagen.

Ostdeutsche geben 1,5 Milliarden D-Mark aus

Dafür sind die Ostdeutschen in Konsumlaune. Nicht nur, was die Bestellungen im Versandhandel, auch was die Einkäufe in den Innenstädten betrifft. Wer mag es ihnen nach 40 Jahren Mangelwirtschaft verübeln. Der Hauptverband des Deutschen Einzelhandels (HDE) spricht 1990 gar von einem Weihnachtsrekordumsatz. Allein in den neuen Bundesländern seien rund 1,5 Milliarden D-Mark ausgegeben worden.

Das ist zwar nur ein Bruchteil im Vergleich mit den alten Bundesländern (25,5 Milliarden), aber durchschnittlich flössen 15 Prozent mehr Umsatz in die Kassen als im Vorjahr, besagt eine bundesweite dpa-Umfrage am letzten langen Samstag vor Weihnachten. Der damalige Geschäftsführer der West-Berliner Karstadt-Filiale an der Wilmersdorfer Straße, Michael Senger, schwärmt geradezu von seiner "Ostkundschaft" aus Brandenburg und Ost-Berlin, die zu 60 Prozent zum Wachstum beitrage.

Künstliche Weihnachtsbäume statt "Krücken"

Die Verkaufsrenner sind neben Schallplatten, Spielzeug, Unterhaltungselektronik und Süßwaren vor allem künstliche Weihnachtsbäume, die man alljährlich wiederverwenden kann. Dazu muss man wissen, dass in der DDR – um den Plan zu erfüllen – viele sogenannte "Krücken" in den Forsten geschlagen wurden. Das waren zum Beispiel krumme Kiefern oder sehr, sehr lichte Fichten, die zwar gut rochen, aber nur wenige Äste hatten.

Doch der praktisch veranlagte DDR-Bürger wusste sich zu helfen: Damit der Weihnachtsbaum etwas voller aussah, wurden kleine Löcher in den Stamm gebohrt, um darin zusätzliche Äste zu befestigen. Das Lametta aus dem Volkseigenen Betrieb (VEB) Thüringer Glasschmuck Lauscha sorgte für den Rest.

Freilich waren die staatlich subventionierten Weihnachtsbäume günstig. Einen 3-Meter-Baum gab es für unter zehn DDR-Mark. Im Dezember 1990 liegt der Preis je laufender Meter Fichte im Durchschnitt allerdings bei stattlichen acht bis zehn D-Mark. Viele Ostdeutsche winken ab – und kaufen sich einen Plastiktannenbaum.

Go West … auf den Goslarer Weihnachtsmarkt

Viel lieber geben sie ihr Geld fürs Reisen aus. Go West heißt die Devise. Auch in der Vorweihnachtszeit 1990. Denn die neuen Bundesländer sind so kurz nach der Wiedervereinigung noch ziemlich trist. Eher graue als blühende Landschaften.

Sören Marotz, heute Ausstellungsleiter im Berliner DDR Museum, erinnert sich an eine Busfahrt mit seinen Eltern. Am Samstag vor dem 2. Advent geht es für einen Tag von Ost-Berlin ins niedersächsische Goslar auf den Weihnachtsmarkt. Hier verwandelt sich der Marktplatz in eine romantische Budenstadt. Die Hin- und Rückfahrt pro Person kostet 30 D-Mark.

In der früheren Hauptstadt der DDR gibt es zwar auch ein paar Weihnachtsmärkte, doch hier, kurz hinter der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze ist alles eine Nummer schöner, bunter, glitzernder. Und auch der Glühwein schmeckt irgendwie süßer. Dem damals 17-jährigen Elektromechaniker-Lehrling aus Pankow gefällt's.

Traditionen werden aber weiterhin gepflegt. So lauscht Familie Marotz Johann Sebastian Bachs "Weihnachtsoratorium" in der Evangelischen Hoffnungskirche in Pankow. Wie jedes Jahr.

Info

Die Sammlung des DDR Museums unweit der Berliner Museumsinsel umfasst über 300.000 Objekte. In einer Online-Datenbank können Sie sich 13.000 davon anschauen – auch zum Thema "Weihnachten": von "wittol"-Baumkerzen über Lauschaer Weihnachtsbaumschmuck bis hin zu Lametta.

"Zwischen Frühstück und Gänsebraten" im Ersten

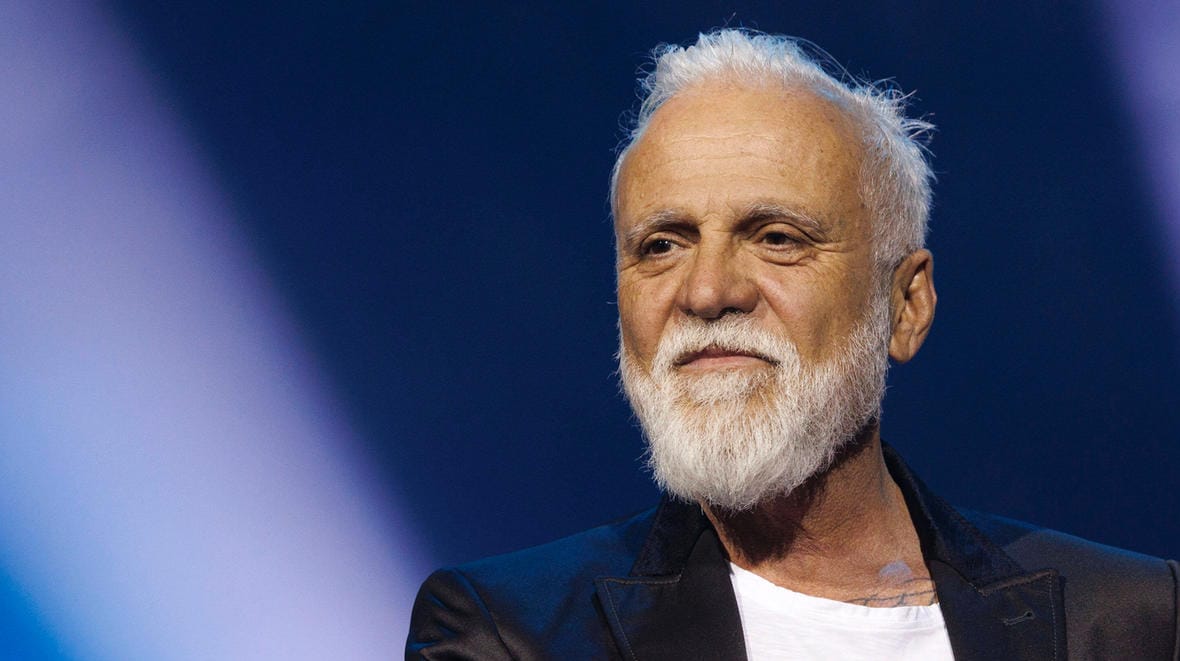

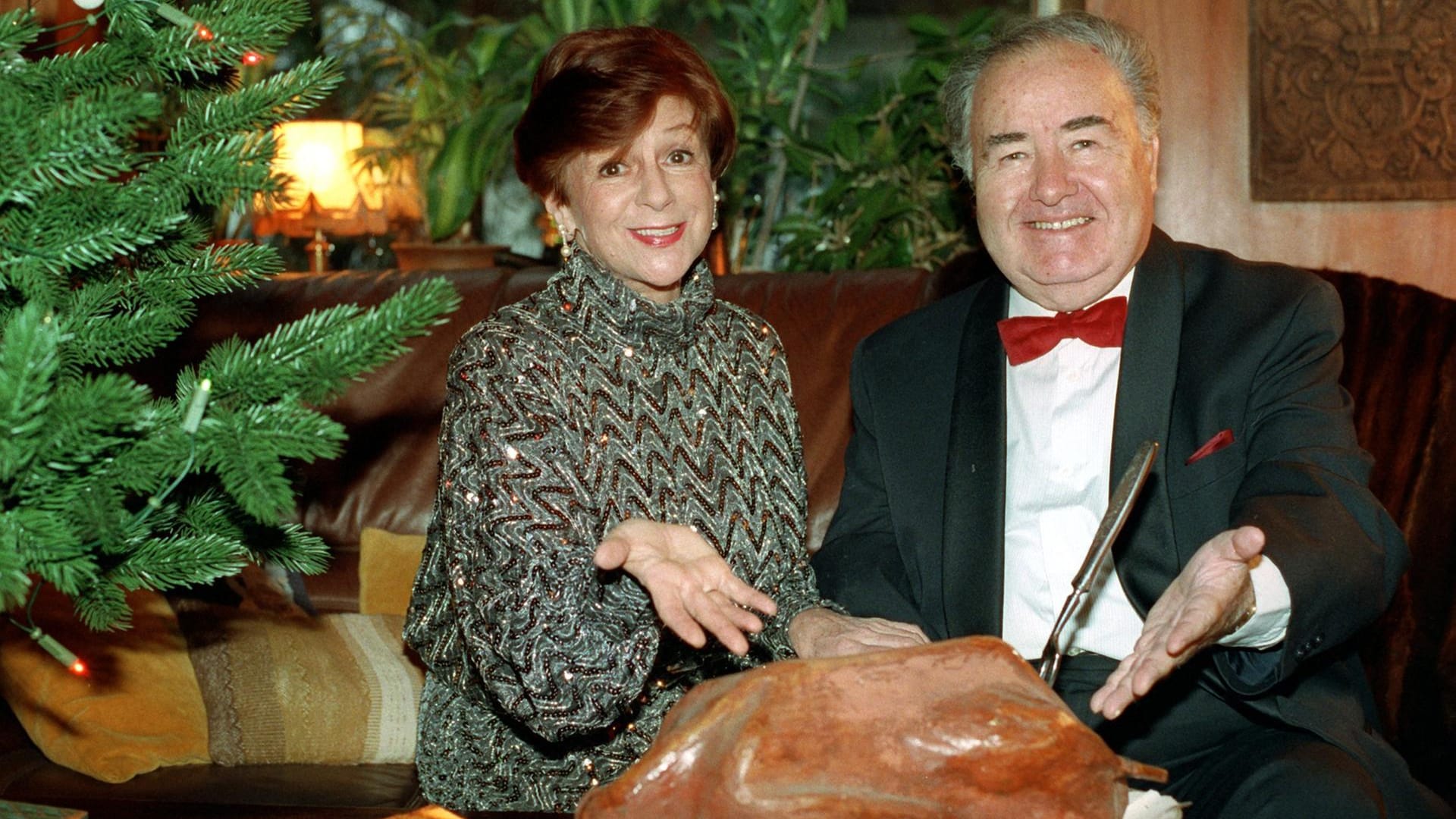

Und 1990 läuft im TV wie immer am Vormittag des 25. Dezember – mittlerweile zum 34. Mal – die ostdeutsche Weihnachtsshow "Zwischen Frühstück und Gänsebraten". Diesmal allerdings nicht im DDR-Fernsehen, das sich mittlerweile in Deutscher Fernsehfunk (DFF) umbenannt hat, sondern im Ersten. Mit dabei wie immer die Kultmoderatoren der DDR: Margot Ebert und Heinz Quermann. Beide präsentieren, wie es damals hieß, einen "bunten Weihnachtsteller mit Humor und Musik".

Quermanns Tochter Petra erinnert sich, dass ihr Vater damals mit dem neuen Sendeplatz ARD erst nicht einverstanden war. "Er wollte sein Stammpublikum beim DFF nicht im Stich lassen", sagt die heute 62-Jährige, die seit über zehn Jahren mit einem Erinnerungsprogramm durchs Land tourt. Dass "Zwischen Frühstück und Gänsebraten", wie oft behauptet wird, abgewickelt wurde, stimmt übrigens auch nicht. "Mein Vater hatte bereits 1986 – nach der 30. Sendung – entschieden, dass 1991 Schluss sein sollte", sagt Petra Quermann. So kam es dann auch.

TV-Tipp

Der MDR zeigt am 25. Dezember 2021 (Erster Weihnachtstag) zwei Ausgaben von "Zwischen Frühstück und Gänsebraten": Ab 9.15 Uhr die TV-Sendung aus dem Jahr 1982 mit Herbert Roth, Costa Cordalis und Helga Brauer. Und ab 10.55 Uhr die letzte Ausgabe der Show von 1991 mit Stefanie Hertel, Karel Gott sowie Monika Hauff & Klaus-Dieter Henkler.

"König Phantasios" statt "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"

Auf dem ursprünglichen Sendeplatz der TV-Show zeigt der DFF einen Märchenfilm. Aber nicht etwa den Klassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel", sondern einen der letzten DDR-Märchenfilme: "König Phantasios". Die satirische Märchenkomödie erzählt über einen versponnenen Prinzen, der Herrscher über ein heruntergewirtschaftetes Land werden soll, das nur noch ein Wunder retten kann.

Auch in der Realität hoffen viele Ostdeutsche auf ein Wunder. Nachdem am 1. Juli 1990 die D-Mark eingeführt wurde, geht es mit der Wirtschaft in den neuen Bundesländern stetig und beständig bergab. Die ehemaligen DDR-Betriebe müssen sich jetzt in der Marktwirtschaft bewähren und plötzlich der globalen Konkurrenz stellen. Viele gehen pleite. Die Arbeitslosenzahlen steigen.

Erhalten Sie Antworten aus Tausenden t-online-Artikeln.

Antworten können Fehler enthalten und sind nicht redaktionell geprüft. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben. Mehr Informationen. Bei Nutzung akzeptieren Sie unsere Datenschutzhinweise sowie unsere t-online-Assistent Nutzungsbedingungen.

Pulsnitzer Pfefferkuchen: Erst Bückware, dann Ladenhüter?

Ostdeutsche Traditionsprodukte, wie zum Beispiel die in der DDR bekannten Pulsnitzer Pfefferkuchen, stehen nun im harten Wettbewerb mit Lebkuchenfabrikanten aus Nürnberg und Aachen. In der Vergangenheit waren die Pfefferkuchen aus dem Erzgebirge Bückware wie Trabant-Auspuffe oder Lizenz-Schallplatten. Jetzt ist die Absatzlage schwierig. Die Ex-DDR-Kunden probieren 1990 eher neue Produkte aus, die sie jahrelang nicht kaufen konnten. Und die westdeutschen Handelsketten setzen auf Artikel aus den alten Bundesländern.

Bundespräsident Richard von Weizsäcker geht in seiner Weihnachtsansprache 1990 auf diese und jene "handfesten Sorgen" der Ostdeutschen ein. Hier gebe "es Unsicherheit um die Ausbildung, die 'Abwicklung', den Arbeitsplatz und das Eigentum, um Notstände in der Pflege, um die Alten und die Kinder."

Auch über 30 Jahre später sind manche Sorgen noch da. Doch Weihnachten ist ein guter Zeitpunkt, um innezuhalten – und sich an jenes Fest zu erinnern, an dem Ost und West wieder vereint unterm Tannenbaum saßen.

- Eigene Recherche

- Berliner Zeitung, Montag, 24. Dezember 1990, Jahrgang 46, Ausgabe 300.

- Bundespräsident Richard von Weizsäcker: "Weihnachtsansprache vom 25. Dezember 1990".

- Hoffmann, Constantin: Weihnachten in der DDR. Frank Schöbel, Lauschaer Glasschmuck und Pulsnitzer Pfefferkuchen. Halle/Saale, 2016.

- Neue Zeit. Unabhängige Zeitung für Deutschland, Montag, 24. Dezember 1990, Jahrgang 46, Ausgabe 299.

Quellen anzeigen