Trotz bester Wetterlage Sonnenstrom im Überfluss – aber es gibt keine Einspeisevergütung

Trotz bester Wetterlage erhalten einige Betreiber von Photovoltaik-Anlagen derzeit keine Vergütung. Der Grund sind negative Strompreise.

Bis zu 10 Sonnenstunden sind heute möglich – eine erfreuliche Aussicht für alle, die Solarstrom erzeugen. Doch nicht alle Betreiber von Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) können sich über üppige Einnahmen freuen. Seit April 2025 gilt eine neue Regel: Wer eine Solaranlage nach diesem Zeitpunkt in Betrieb genommen hat, erhält bei negativen Strompreisen keine Einspeisevergütung mehr.

Der Grund ist das sogenannte Solarspitzengesetz der vorherigen Bundesregierung. Ziel des Gesetzes ist es, Stromüberangebote im Netz zu vermeiden und staatliche Ausgaben für die Förderung zu begrenzen.

Wenn der Strompreis ins Minus rutscht

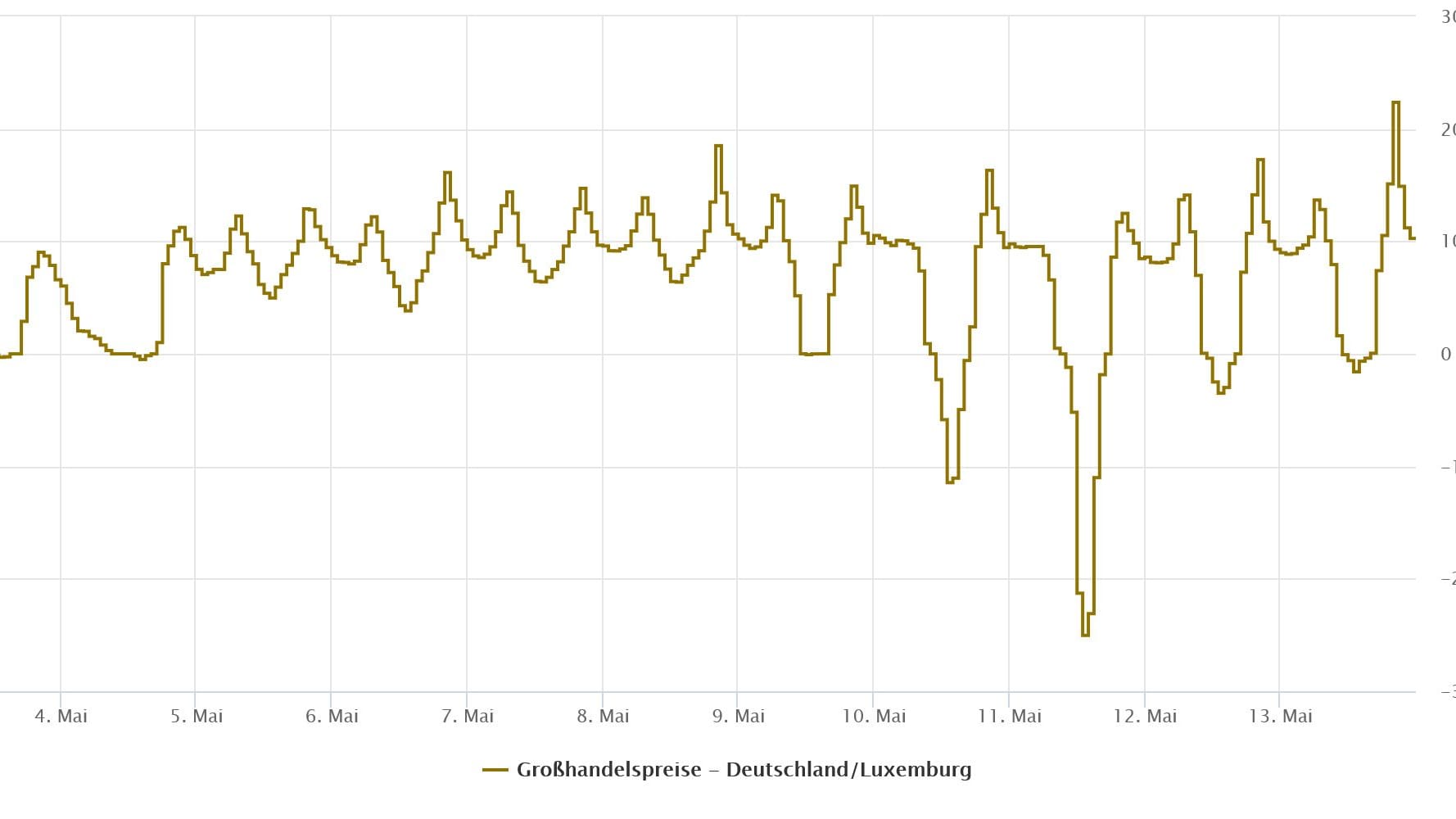

Ein negativer Strompreis entsteht an der Strombörse. Und zwar dann, wenn mehr Strom produziert als verbraucht wird. Das geschieht insbesondere an Tagen mit viel Sonneneinstrahlung sowie Wind, aber einer geringen Nachfrage – etwa an Wochenenden oder Feiertagen. Genau das ist derzeit mehrfach der Fall.

Übrigens ...

Bereits für Ostern oder Pfingsten befürchten einige Experten, dass es aufgrund hoher Stromproduktion und geringer Nachfrage zu einem größeren Stromausfall in Deutschland kommen könnte.

Die gemeinsame Preiszone von Deutschland und Luxemburg verzeichnete zuletzt an mehreren Tagen hintereinander negative Großhandelspreise für Strom. Das hat Folgen: Bestimmte Betreiber neuer PV-Anlagen erhalten für ihren eingespeisten Strom in diesen Stunden keine Vergütung mehr.

Warum der Staat die Einspeisevergütung aussetzt

Das Überangebot an Strom kann das Stromnetz belasten. Denn je mehr Strom eingespeist wird, desto stärker müssen Netzbetreiber eingreifen, um das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage zu halten. Aktuell gibt es noch keine ausreichenden Möglichkeiten, überschüssigen Strom aus dem Netz zu ziehen – etwa durch große Stromspeicher. Kommt es dann zu einer Überlastung, drohen technische Störungen oder im Extremfall ein Stromausfall (Blackout).

Mehrausgaben an sonnenreichen Tagen

Neben der Netzstabilität sind die Kosten ein weiterer Grund. So soll die Höhe der Einspeisevergütungen für das Jahr 2024 bei bis zu 17,1 Milliarden Euro gelegen haben. Das Geld stammt aber nicht aus dem Bundeshaushalt. Denn die Einspeisevergütung wird über den "Klima- und Transformationsfonds" (KTF) finanziert.

Dieser wiederum wird durch Zahlungen aus dem CO₂-Emissionshandel, aber auch durch Bundeszuschüsse, das heißt aus einem Sondervermögen beziehungsweise Steuermitteln, finanziert. Somit ist die Einspeisevergütung für den Staat – und damit auch für die Allgemeinheit – ein finanzieller Aufwand, der möglichst verhindert werden sollte.

Wer betroffen ist – und wer nicht

Allerdings setzt die Einspeisevergütung nicht für alle Solaranlagen aus. Sondern nur für diejenigen, die ab dem 1. April 2025 in Betrieb genommen wurden. Bestandsanlagen, also Anlagen, die vorher installiert wurden, erhalten auch bei negativen Strompreisen weiterhin eine Vergütung. Betreiber dieser älteren Anlagen können allerdings freiwillig auf die Vergütung verzichten, etwa indem sie den erzeugten Strom selbst verbrauchen oder zwischenspeichern.

Für Betreiber, deren Anlage ab April in Betrieb gehen, hat die Politik noch einen Wermutstropfen parat: Gibt es in bestimmten Stunden keinen Vergütungsanspruch wegen negativer Preise, werden diese Stunden gesammelt und am Ende der 20-jährigen Förderlaufzeit gutgeschrieben beziehungsweise "dran gehängt".

Wichtig: Die nachgeholten Stunden werden gleichmäßig auf Monate verteilt – nicht gebündelt in den Winter gelegt, wenn kaum Strom erzeugt wird. So soll eine realistische Ertragsprognose erhalten bleiben. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Zudem will man so sicherstellen, dass auch im Nachhinein realistische Produktionsbedingungen gelten, die Rentabilität der Anlage nicht gefährdet wird und Privathaushalte weiterhin aktiv bei der Energiewende mitwirken.

Was das für Verbraucher bedeutet

Wer eine neue PV-Anlage plant, sollte den Zeitpunkt der Inbetriebnahme und mögliche negative Strompreise im Blick behalten. Eigenverbrauch und Speicherlösungen gewinnen an Bedeutung, um die Anlage auch wirtschaftlich zu betreiben.

- smard.de: "Strompreisentwicklung und Marktübersicht" (Deutsch)

- pv-magazin.de "Wie der neue Kompensationsmechanismus zur Verlängerung der EEG-Förderung wegen negativer Strompreisstunden im Detail funktioniert"

- agrarheute.com: "Strompreise stürzen ins Negative: Minus 25 Cent – Strompreis-Crash und seine Folgen" (Deutsch)

- merkur.de: "Die Bürde der erneuerbaren Energien: 2024 zahlen Steuerzahler über 17 Milliarden Euro an Solar-Besitzer" (Deutsch)

- solarwirtschaft.de "Bundestag glättet Solarstrom-Spitzen"

- dserver.bundestag.de "Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts zur Vermeidung von temporären Erzeugungsüberschüssen"

- gesetze-im-inernet.de "§ 26 Abschläge und Fälligkeit EEG"

- gesetze-im-internet.de "§ 48 Solare Strahlungsenergie EEG 2023"

Quellen anzeigen