Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.

Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.Basketball-Doku "The Last Dance" "Michael Jordan war ein großer Sportler – aber auch nicht mehr"

Die Dokumentation über die Basketball-Legende fasziniert Fans weltweit. Zurecht? Zwei unserer Sportredakteure haben die Serie gesehen – und kommen zu einem überraschenden Urteil.

Die Basketballwelt kennt seit Wochen nur ein Thema: "The Last Dance", eine vom US-Sportsender ESPN mit großen Mitteln finanzierte Dokumentation über den legendären Michael Jordan und die letzte Saison mit den Chicago Bulls 1997/98. In den USA erreichen die einzelnen Episoden ein Millionenpublikum. Die Kritik überschlägt sich mit Lobeshymnen auf die zehnteilige Serie, die seit 20. April in Deutschland bei Netflix zu sehen ist. Sie biete einmalige Einblicke, spannende Erkenntnisse, sei ein unsagbar wertvolles Zeitdokument. Inzwischen liefen die finalen Episoden neun und zehn an.

Die t-online.de-Sportredakteure Dominik Sliskovic und David Digili haben Michael Jordan auf völlig verschiedene Arten kennengelernt: Während der Basketballstar den heute 35-jährigen David Digili durch seine Jugend begleitete, war seine Hochzeit bei den Chicago Bulls längst vergangen, als der 26-jährige Dominik Sliskovic den Sport für sich entdeckte. Doch wie fanden die Beiden nun die große Dokumentation über ihr Jugendidol?

Die leidenschaftlichen NBA-Fans haben sich "The Last Dance" angeschaut und aus zwei ganz verschiedenen Perspektiven bewertet. Einer, der ihn damals erlebte und der andere, der Jordan vor allem durch einen Kinofilm und diverse Youtube-Videos kennenlernte.

Dominik Sliskovic (26): Jordan hat sich mit "The Last Dance" für mich entzaubert

Meine Liebe zum Basketball basiert auf zwei Spielfilmen aus dem Jahr 1996. Zum einen auf "Eddie", einer Star-gespickten Trash-Komödie, in der Whoopi Goldberg nach einem Tombola-Gewinn zur Trainerin der erfolglosen New York Knicks avanciert und das Team sensationell in die NBA-Playoffs führt. Zum anderen – und maßgeblich – auf "Space Jam". Diesem wilden Animationsritt, in dem Michael Jordan von den "Looney Tunes" um Bugs Bunny durch ein Golfloch in ihre Zeichentrickwelt entführt wird, um sie in einem Basketballspiel vor der Verknechtung durch Aliens zu retten. Ich habe diesen Film sicherlich 150 Mal gesehen und bin immer wieder fasziniert davon, wie Jordan die durch geklaute Fertigkeiten von NBA-Größen wie Charles Barkley mutierten "MonStars" in ihre Schranken weist.

Als ich "Space Jam" erstmals sah, bereitete sich Jordan für sein durchwachsenes, finales Comeback bei den Washington Wizards vor. Gerade weil ich ihn so, und nicht in seinen besten Jahren bei den Chicago Bulls, erlebt habe, bin ich "The Last Dance" dankbar dafür, dass es mich daran erinnert, dass Jordan es in seiner Hochzeit vermutlich wirklich mit vier Meter großen Außerirdischen hätte aufnehmen können. Denn er war und ist immer noch der kompletteste Basketballspieler, den die Welt je gesehen hat.

Gravierende cineastische Mängel

Trotz dieser Erkenntnis habe ich zwei grundlegende Probleme mit "The Last Dance". Da wären zunächst einmal die gravierenden cineastischen Mängel der Dokumentation. In der Saison 1997/1998 durfte ein Kamerateam des US-Sportsenders ESPN den amtierenden NBA-Meister Chicago Bulls und seinen Superstar Michael Jordan auf dem Weg zur Titelverteidigung auf Schritt und Tritt folgen. Dabei sind intime Einblicke ins Innenleben der Bulls entstanden, die nun erstmals und exklusiv in "The Last Dance" zu sehen sind. Doch ist es auch wirklich so? Denn außer massig Trainingsbildern, einigen Motivationsreden Jordans und Glücksspielen mit seinen Leibwächtern bekommt der Zuschauer nichts zu sehen, das nicht ohnehin schon bekannt war.

Der renommierte Dokumentationsfilmer Ken Burns wies in der "Washington Post" auf den Fehler hin, der aus "The Last Dance" statt Journalismus schlichte Geldmacherei macht: Regisseur Jason Hehir gab Michael Jordan als "Executive Producer" die Entscheidungsmacht darüber, was es in den finalen Schnitt schafft – und was der Welt weiterhin verschlossen bleibt. So lebt "The Last Dance" nicht von den alten VHS-Aufnahmen aus den Jahren 1997/1998. Sie dienen der Doku nur als Aufhänger. "The Last Dance" lebt von den Weggefährten Jordans. Die sich der Nostalgie hingeben. Die lachen und weinen. Die versuchen, diesem Unnahbaren eine menschliche Aura zu verleihen.

Michael Jordan – ein zwischenmenschliches Monster

Und damit wären wir bei dem zweiten, wesentlich dramatischeren Problem, das mir das Filmvergnügen ordentlich verdorben hat: Jordans Charakter. "The Last Dance" fächert in seinen zehn Teilen auf, was für ein zwischenmenschliches Monster Jordan während seiner aktiven Basketballkarriere war. Es ist Jordans verzweifelter Versuch – mit viel Redeanteil – sein System aus Psychoterror und Körperlichkeit zu rechtfertigen. Für ihn, den sechsfachen NBA-Champion, rechtfertigte der Zweck immer die Mittel. Nur perfekt ist für ihn gut genug. Nur stand Jordan sich damit zu Beginn seiner Karriere selbst im Weg. Erst als er sein Credo von "Gebt mir den Ball, ich regle das!" zu "Ein Team ist nur so gut wie sein schwächstes Glied" änderte, sollte der Erfolg bei den Bulls einsetzen.

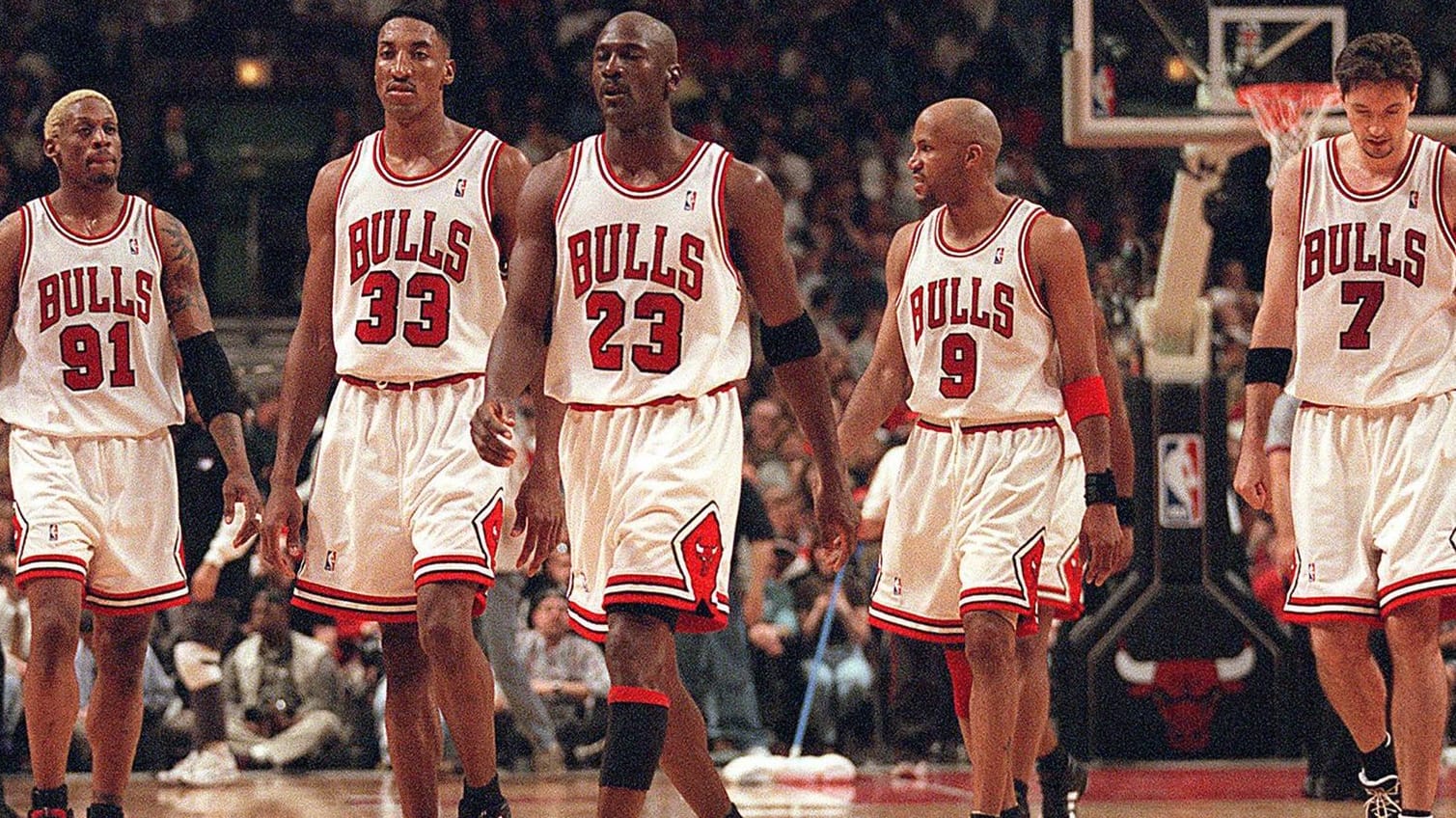

Das Problem daran ist: Jordans Team durfte kein schwaches Glied besitzen. Und das erfuhren dutzende Mitspieler. Neuankömmlinge wurden psychisch und physisch malträtiert. Wer nicht mit Jordan im Gleichklang für den Erfolg zu atmen begann, wurde eiskalt isoliert. Nur die, die tatsächlich am Jordan-Bootcamp aus Beleidigungen und Erniedrigungen wuchsen – wie seine kongenialen Partner Scottie Pippen und Toni Kukoc etwa – werden heute von ihm als seiner würdig angesehen.

Viele Beobachter und Kritiker schreiben, "The Last Dance" bereite meiner Generation, die Jordan nicht auf dem Zenit seines Schaffens auf dem Parkett erlebt hat, sein unfassbares Genie auf. Das mag stimmen. Doch der Zuschauer sieht auch, welchen Preis Jordan dafür gezahlt hat. Seine Mitspieler fürchteten seinen Zorn, nicht wenige Gegner verachteten seine Arroganz. Zynisch gesehen mag dies der natürliche Weg zum Gipfel sein – Ellenbogen ausfahren und keine Rücksicht auf Verluste.

Menschlich gesehen hat sich Jordan für mich durch "The Last Dance" entzaubert. Er mag auf dem Basketballcourt besser als die außerirdischen Mutanten aus "Space Jam" gewesen sein. Doch außerhalb des Scheinwerferlichts auf dem Court überzeugte er mich in dieser Doku nicht.

David Digili (34): Jordan ist der beste Basketballer aller Zeiten. Nicht weniger – aber auch nicht mehr.

Und über allem schwebt Michael Jordan. Es ist dieses Foto, das ich mir seit nun fast 22 Jahren so oft angesehen habe, dass ich es mit geschlossenen Augen nachzeichnen könnte. 14. Juni 1998 in Salt Lake City, Spiel sechs der NBA-Finals zwischen den Utah Jazz und den Chicago Bulls. Die letzten Sekunden des Spiels. Gerade hat der Ball Jordans Hände verlassen und fliegt Richtung Korb. Sein Bulls-Teamkollege Steve Kerr will in die Zone laufen, die Jazz-Spieler Antoine Carr und Jeff Hornacek blicken sich an.

Die Fans ringsherum stehen, es hält sie nicht mehr auf den Sitzen. Große Augen und offene Münder überall. Sie alle blicken auf das Parkett. Eine Momentaufnahme für die Ewigkeit. Jordans Wurf wird die Bulls 87:86 in Führung bringen – es ist der Sieg, der sechsten Meistertitel und der perfekte Schlusspunkt der legendären Bulls-Ära um Jordan, Scottie Pippen und Trainer Phil Jackson.

Als damals 13-Jähriger habe ich jeden Artikel, jedes Basketballmagazin aufgesogen. Die NBA der 90er, die Bulls der Jahre 1995-98 und Michael Jordan im Speziellen sind mir eine Herzensangelegenheit. Für mich ist er der Größte. Sportlich unerreichbar. Menschlich zeichnete sich aber ein anderes Bild. Berichte über Jordan, den exzessiven Glücksspieler. Über Jordan, den Besessenen, der seinen Mitspielern mindestens genauso viel abverlangt hat wie sich selbst – und dabei auch nicht vor Mitteln zurückgeschreckt hat, die heute in jedem Unternehmen einen Termin bei der Personalabteilung nach sich ziehen würden.

Anekdoten sowohl zu Jordans spielerischer Genialität wie auch zu seinen menschlichen Schwächen gab es schon lange, sie alle waren weithin bekannt – und werden in "The Last Dance" von Kritik und Zuschauern doch bestaunt, als wären sie brandneu. Und das ist der Punkt: Es ist eine Doku für das – meist junge – Publikum, das Jordan nur von den Basketballschuhen kennt, die es dem Sportartikelhersteller Nike in solchen Massen aus den Händen reißt, dass heute eher herausragt, wer eben keine Schuhe mit dem Jordan-Logo trägt.

"The Last Dance" und die begleitende Medienmaschinerie haben den ohnehin schon enormen Jordan-Kult bis ins Groteske übersteigert. Der in den USA übertragende Sportsender ESPN feiert sich seit Wochen auf seinen diversen Social-Media-Auftritten mit fast unverschämter Aufdringlichkeit selbst, mit reichlich Schützenhilfe durch die Accounts der beim Sender angestellten Reporter, Moderatoren und Experten, der NBA, durch Prominente und diverse Magazine.

Dabei hat Regisseur Jason Hehir weder handwerklich noch inhaltlich die Offenbarung geliefert, zu der die Serie hochgejubelt wird. Die Zeitsprünge zwischen dem eigentlichen Handlungsjahr 1998, heute und Jordans Karriereanfängen in den 80ern sind oft so wild wie beliebig, dass man gar nicht wissen will, wie das Storyboard der Regie ausgesehen hat. Bahnbrechend Neues fehlt komplett.

Inhaltlich belangloses neues Material

Wichtiger noch: Das groß angekündigte, bisher unveröffentlichte Filmmaterial aus Jordans letzter Bulls-Saison ist inhaltlich – Trainingssequenzen oder Interaktionen mit Leibwächtern – belanglos. Zwischendurch kommen Weggefährten, Teamkollegen und Gegenspieler zu Wort – und bestätigen doch nur das bestehende Jordan-Bild: Ein verbissenes, getriebenes Basketball-Genie, eben der beste aller Zeiten. Man schmückt sich mit Kommentaren der früheren US-Präsidenten Barack Obama und Bill Clinton – die laut Hehir aber natürlich nicht nur befragt wurden, weil sie eben Barack Obama und Bill Clinton sind, sondern weil Obama ja lange in Chicago gelebt habe und Clinton genau wie Pippen aus Arkansas sei. Natürlich.

Auch kritische Stimmen kommen zu Wort – die Jordan allerdings ein ums andere Mal süffisant abbügelt. Da fehlt es dem Idol an überraschend viel Größe und Format. Dass der heute 57-Jährige aus dem ewigen Sich-mit-anderen-messen nicht heraus kann, das wurde schon in seiner berühmt-berüchtigten Rede bei seiner Aufnahme in die Hall of Fame des Basketballs 2009 deutlich, als er sich komplett im "Ich hab‘s allen gezeigt"-Modus verlor. Der Gedanke liegt nahe, dass sich Jordan, der diese Doku mit produziert hat, nur noch einmal in seiner Großartigkeit bestätigt wissen wollte. Ein großes Ego-Projekt, das er nicht nötig gehabt hätte.

So bleibt nach "The Last Dance" nur Altbekanntes festzuhalten: Michael Jordan ist der beste Basketballspieler aller Zeiten. Ein herausragender Sportler. Nicht weniger – aber auch nicht mehr. Generationen, die ihn zu aktiven Zeiten nicht miterlebt haben, wissen das jetzt auch.

Wenn sie es bei all der Überhöhung, die "MJ" in diesen zehn Doku-Teilen erfährt, überhaupt bemerken.