Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.

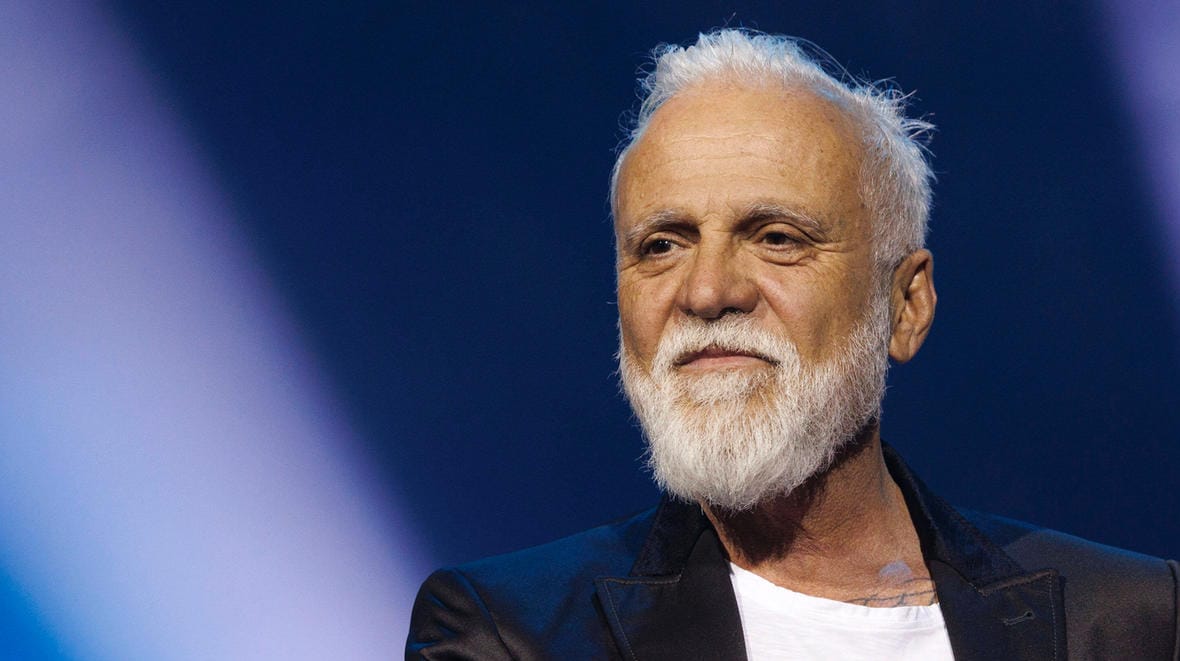

Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.Regisseur Klaus Lemke "Wir hatten keinen Plan und waren die ganze Zeit auf Droge"

Klaus Lemke war einer der schillerndsten Regisseure des deutschen Films. Er schuf ein enormes Werk – und liebte die Provokation. Was wir von ihm lernen können.

Wo er auftauchte, flogen die Sätze wie heißes Blei durch die Luft. "Hey Cowboy, das ist die Kleine, von der ich Dir erzählt habe". So begrüßte Klaus Lemke mich, als wir uns zum ersten Mal trafen. Im linken Arm hielt er eine schlanke Brünette, im rechten Arm eine unverschämt gut aussehende, viel zu junge Blondine. Die meinte er. Sie war sein neuestes "Risikomaterial".

Lemkes Trenchcoat flatterte im Wind. Er war drahtig, die tief ins Gesicht gezogene Schiebermütze verdeckte seine blauen Augen. Die räudige Straßenbräune, die er auftrug, hatte er sich vermutlich durch das viele Rumsitzen in Schwabinger Cafés erworben. Dort, in den Cafés und Bars, gabelte er seine Darsteller auf. Er fixierte mich kurz mit seinem Laser-Blick, nickte mir zu, nickte den Girls zu. Dann konnte es losgehen.

Es war in München, ein ziemlich frischer Septemberabend am Ende der Nullerjahre. Oben auf der Maximilianstraße flanierte die Haute-Volée zwischen den Boutiquen und vertrieb sich die Zeit mit dem Verplempern ihres Reichtums. Unten in den Unterführungen wurde noch schnell der Dreck zusammengekehrt. Perfektes Setting. Der Underground war genau der Ort, wo es Lemke hinzog. Zu den Rockern, den Eckenstehern, den notgeilen Paradiesvögeln – immer auf der Suche nach dem nächsten Schuss Glück. Wir stiegen die Betontreppen hinab.

Ohrfeigen pflasterten seinen Weg

Die Sneak Preview von Lemkes neuem Film stand an jenem Abend an: "Schmutziger Süden". Was für ein Titel. Wie gemacht für einen Spaghetti-Western. Oder einen Thriller. Oder einen Lemke-Streifen. In dem Film macht ein blutjunger, überhaupt nicht unschuldiger und natürlich auch verdammt gut aussehender Lover von Hamburg aus die Republik unsicher. Ohrfeigen pflastern seinen Weg. Die Verflossenen sehen seinen Auspuff. Bis er schließlich in München landet. Und da dreht er dann richtig am Rad.

Lemke war jedenfalls in seinem Element. In dem ehemaligen Fleischwarengeschäft, das zum Kunstraum umgewidmet worden war, gab es eine provisorische Bar, südseeblaue Kacheln klebten an den Wänden, ein paar Klappstühle vor einer wackligen Leinwand, mehr nicht. Lemke ging mit einem Schnapstablett aus Plastik durch die Reihen, jeder musste zugreifen. Ein paar Minuten später kam er wieder. Nächstes Tablett. Hoch die Tassen. So ging das weiter. Noch bevor der Film anfing, waren alle besoffen.

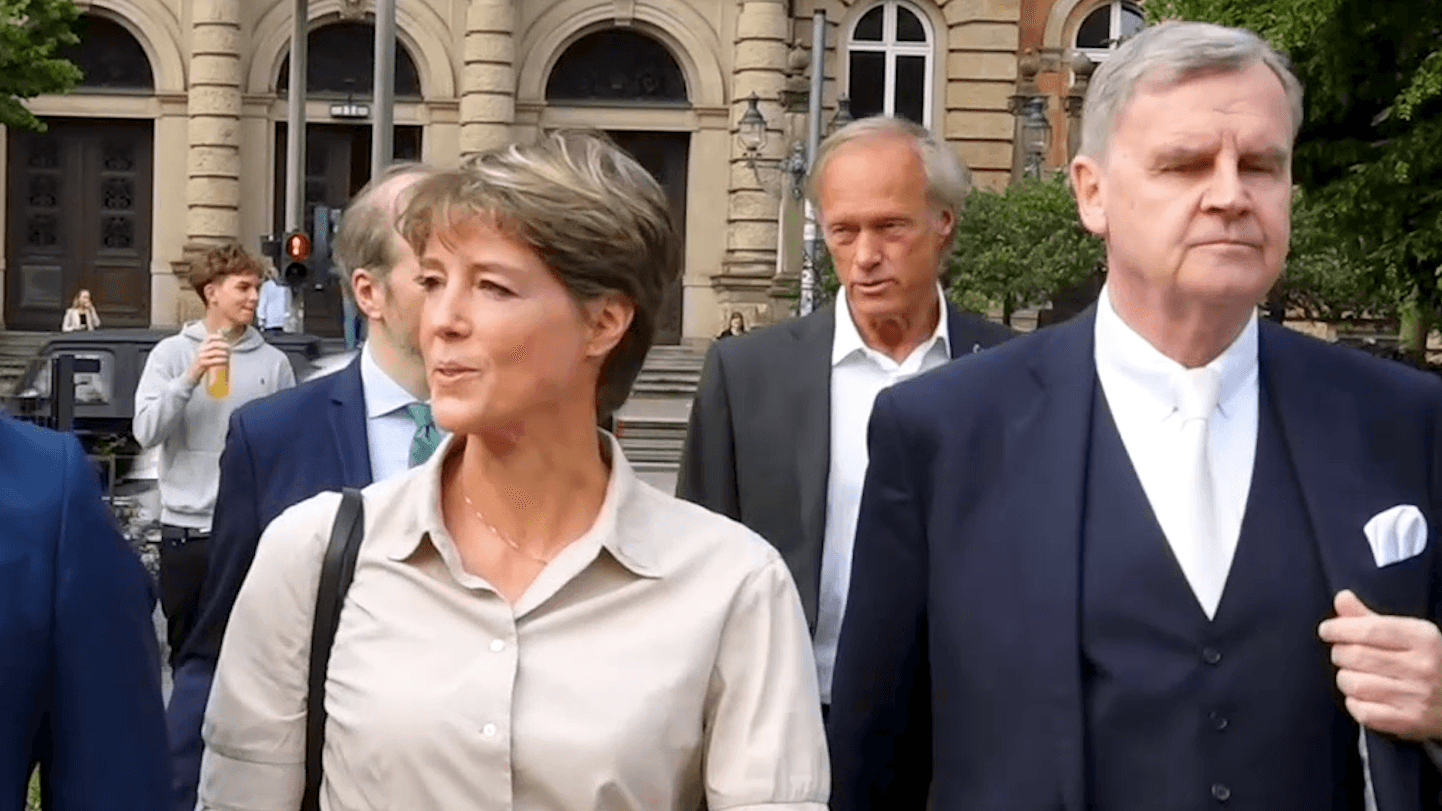

Als die Kulturträger und Wichtigkeitsheinis Lemke nach dem Screening pflichtschuldig ihre Aufwartung machen wollten, ließ er sie einfach stehen, ging nach vorne, griff sich das Mikro und schimpfte auf die "Verbeamtung des deutschen Filmwesens", darüber, dass in Deutschland jegliche Kreativität von der staatlichen Filmförderung "totsubventioniert" wird und viel zu viele "Scheißfilme" entstehen. Die Honoratioren der Münchner Kulturbürokratie zuckten zusammen. Sie hatten den ganzen Abend organisiert. Und bezahlt. Lemke war das egal.

"Wichtig ist sowieso nur, dass man zu sich selber passt und dass man nicht auf das hört, was einem die Eltern sagen", sagte er später. Da waren die Schlipsträger längst weg und wir weitergezogen. Leben tanken.

"Jeden zweiten Film schmeiße ich weg"

Als am Freitag die Meldung von Lemkes Tod kam, dachte ich erst an einen Witz. Leider fehlte die Pointe. Ich kramte einen Superlativ heraus: Lemke – der größte Outlaw des deutschen Films. Man braucht sowas ja für einen Nachruf. Aber darum soll es hier nicht gehen. Er hört es ja eh nicht mehr, was wir ihm nachrufen. Ich fragte mich stattdessen, was wir von ihm lernen können? Auf jeden Fall Ungehorsam. Mut zum Timing. Auch zum falschen. Und natürlich sein sensationeller Tatendrang.

Lemkes Werk ist enorm, seine Bekanntheit relativ gering. Dabei machte er eigentlich alles richtig. Er fing einfach an, während alle anderen erstmal abwarteten. Lemkes Vorstellung vom Filmemachen war im besten Sinne libertär. Das hieß bei ihm oft: anarchische Vorbereitung, chaotische Drehs und sensationell zerfahrene Plots. "Jeden zweiten Film schmeiße ich weg, damit niemand sieht, was ich für einen Scheiß gedreht habe", sagte er einmal. Und nach einer kurzen Pause: "Der Mythos Lemke muss schließlich am Laufen gehalten werden."

Der Mythos. Das war er irgendwann selbst. Sein wahnwitziger Output. Seine Chauvi-Sprache. Seine Proteste gegen das Establishment. Berüchtigt die Berlinale-Aktion 2012, als er im Winter bei minus 13 Grad vor dem Berlinale-Palast die Hosen runterließ. Vorne Lemkes nackter Arsch, hinten lief die Hollywood-Prominenz durchs Bild.

Der Gruß ging an Dieter Kosslick raus, den langjährigen Leiter des Filmfests. Dem sagte Lemke mehr als einmal, was er von schwermütigen Kunstfilmen à la Filmförderung hielt. Nämlich nichts. "Man müsste alle in Berlin lebenden Regisseure einsammeln und nach Südafrika verchartern", schrieb er am selben Tag per SMS, "damit die sich wieder ans Filmen ohne Subventionen gewöhnen".

"Alles andere ist SPD-Kram"

In seinem "Hamburger Manifest" hatte Lemke seine Sicht auf die seiner Meinung nach traurige Lage hiesiger Filmkunst zuvor im Internet verbreitet. Darin forderte er "Innovation statt Subvention". Der Staat solle endlich "seine Griffeln" aus dem deutschen Film rausnehmen. Alle anderen Regisseure hielt er für "Soft-Skills-Kastraten" und deren Filme für "Grabsteine". Den ganzen Betrieb nannte er verächtlich "Papas Staatskino". Ich bewunderte seine Hingabe, mit der er sich am Establishment abarbeitete.

Vermutlich hätte er gerne dazugehört. Aber der Zug war irgendwann abgefahren und er nahm es, wie es kam, drehte trotzdem weiter. Während die anderen Regisseure sich gegenseitig mit Preisen bewarfen und danach wieder bei der Filmförderung vorsprachen, klebte er seine Filmplakate eigenhändig in der Stadt. "Film ist reiner Kapitalismus", sagte er. "Alles andere ist SPD-Kram." Er beugte sich den Gesetzen des Marktes, kommerziell durchstarten konnte er nie.

Nach einigen Erfolgen in den Siebzigerjahren, als er mehr oder weniger bekannte Schauspieler wie Wolfgang Fiereck, Cleo Kretschmer oder Iris Berben zu Stars machte, wurde es ruhig um ihn. Erst Anfang der 2000er entdeckte ihn das Feuilleton wieder. Er war jetzt das schräge Enfant terrible, das der vermufften deutschen Filmwirtschaft die Leviten las.

Keinen Plan und die ganze Zeit nur auf Droge

Dass er sich selber als "anti-intellektuellen Regisseur" begriff, ist seinen Filmen anzumerken. Die Produktionen sind lässig hingerotzt. Der Cast besteht meist aus ambitionierten Laien, die sich danach sehnen, einmal so zu sein, wie eine Lemke-Figur.

Drehbücher gab es bei ihm nicht. Das meiste hatte er im Kopf oder es stand auf bunten Post-it-Zetteln, die er morgens um fünf an die Wände seiner Schwabinger Dachgeschosswohnung klebte. "Irgendwann kommt in der Früh der Rundruf ans Team", erzählte Helmut "Kiri" Kirmaier, Lemkes alter Kumpel, "und da sagt er dann, wo und was heut gedreht werden soll". Dann ging es raus. Das Leben abfilmen.

Lemkes wohl berühmtester Film kam früh. "Rocker" entstand 1972. Das Innenleben einer Motorrad-Gang. Der Streifen wurde das, was man heute Kult nennt, Anschauungsmaterial für Filmstudenten. "Wir hatten keinen Plan, kein Drehbuch, gar nichts, wir waren die ganze Zeit nur besoffen und auf Droge. Der Film hat sich eigentlich von selbst gedreht." Näher am Leben als Lemke, das geht schwer. Beim Dreh zu "Paul", 1973, musste er seinen Hauptdarsteller Paul Lyss öfter mal auf der Reeperbahn einfangen, weil der sich ständig vom Set stahl. "Ich hab die Huren, bei denen der Paul war, gekannt", sagte Lemke. "Die hab ich angerufen und dann haben die den zu mir zurückgeschickt."

Sein Gespür für Charaktere hatte Lemke von der Straße. Er wusste, wie es da zuging. Wie man überlebte. Als ich ihn einmal in München besuchte, kam er gerade aus dem Fitnessstudio. Die dunkelbraune Ledertasche mit seinen Klamotten trug er lässig über der Schulter. Ich fragte, wie das Training gewesen sei. "Wieso Training? Ich war duschen", sagte er. Das Wasser in seiner Wohnung war mal wieder abgestellt worden.

Techtelmechtel mit Brigitte Bardot?

Dann gingen wir ins Café und er wollte mir das Interview, das ich mit ihm führen wollte, ungefragt in den Block diktieren. Als ich ihm sagte, dass das so nicht geht und wir doch bitte ein richtiges Gespräch führen müssen, guckte er mich an wie Gary Cooper in "Zwölf Uhr mittags". "Ok, dann eben kein Interview."

Ich fragte nie mehr nach einem Interview. Stattdessen beobachtete ich und schrieb einfach alles auf, was er tat und sagte. Das war mehr als genug.

Als Lemke fünf war, waren die Eltern aus dem besetzten Polen nach Düsseldorf geflohen. Das Studium der Philosophie und Kunstgeschichte schmiss er nach ein paar Semestern hin. "Zeitverschwendung!" Eine Regieassistenz bei Fritz Kortner, dem großen deutschen Nachkriegsregisseur, brach er ab und versuchte es selbst. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Mit Ira von Fürstenberg drehte er 1967 den Film "Negresco – Eine tödliche Affäre", ein Techtelmechtel mit Brigitte Bardot wurde ihm nachgesagt, er wohnte mit Andreas Baader in einer WG, feierte mit Andy Warhol in New York und lebte eine Zeitlang im Strom des europäischen Jetsets.

Wir belohnen lieber die Regeltreuen

Seine Schauspieler beutete er aus. Daraus machte er keinen Hehl. Und die waren damit einverstanden. 50 Mark, später 50 Euro. Pro Tag. Mehr gab es nicht. Für jeden. Egal ob Mime oder Kameramann. Trotzdem brachte er die meisten groß raus. "Der Deal ist easy. Ich beute die aus, die beuten mich aus." So lautete sein Tarifvertrag. Das "Lemke-Vampir-System", wie er es nannte. Das Geld für seine Filme kratzte er jedes Mal mühsam zusammen. Manchmal schnorrte er Gönner an, manchmal hatte er einen Vorvertrag mit dem Fernsehen, das seine Streifen dann meist im Nachtprogramm verklappte.

Es ist eigentlich unvorstellbar, dass jemand wie Lemke so lange im Filmgeschäft überleben konnte. Allein dafür hätte er schon einen Filmpreis verdient gehabt. Oder zumindest mal eine Einladung zur Berlinale. Aber so ist Deutschland nicht. Leute wie er werden bei uns nicht hofiert, sondern bestenfalls ignoriert. Wir belohnen die Regeltreuen, die Vorschriftsbefolger und Formularausfüller. Sie sind uns lieber als die notorischen Systemverweigerer, die einfach mal machen und dem Publikum ihre Träume unter die Nase reiben. Ohne Gütesiegel. Dafür mit einer Riesenportion Idealismus.

Bleibt noch Lemkes Vokabular. Frauen nannte er "Baby" oder "Sweetheart". Männer vorzugsweise "Cowboy". Das war, wie fast alles bei ihm, Pose. Das war Bogart, Cagney, Reeperbahn. Und es war natürlich eine Frechheit. Eine Zumutung. Also genau richtig für ihn. Die Chauvisprache war sein Panzer gegen die Versuchung. Damit hielt er sich die Frauen vom Leib. Denn er vergötterte sie. Bedingungslos.

Auf der anderen Seite bereitete es ihm einen höllischen Spaß, Jungs dabei zu beobachten, wie sie sich mal wieder in den Fängen der Girls verhedderten. Wie sie mit dem Ständer voran über ihre waghalsigen Begierden stolperten. Und dabei noch so taten, als hätten sie alles im Griff.

Herrje, dann geht halt ins Fitnessstudio

Davon konnte Lemke unendlich erzählen. Noch im Juni tauchte er auf dem Filmfest München auf und hielt ein selbstgemaltes Plakat hoch. "Kunst kommt von Küssen" stand darauf. Er drehte auch mit 81 noch wie ein Besessener. Sein letzter Film wurde nicht mehr fertig.

Im Nachhinein wünscht man sich, dass wir alle ein bisschen mehr von Lemkes Spirit hätten. Dann hätten wir wohl ein besseres Kino in Deutschland, es würden bessere Filme gemacht, Filme, die nicht nur in den Denkkammern der Hochschulabsolventen ersonnen werden. Wir würden vielleicht auch nicht auf den gefühlten gesellschaftlichen und politischen Stillstand zusteuern, nicht jetzt schon darüber jammern, dass uns im Winter vielleicht das Warmwasser abgedreht wird. Herrje, dann geht zum Duschen halt ins Fitnessstudio, hätte Lemke gesagt.

Nun ist er weg. Ich suche noch immer nach seiner letzten SMS, kann sie aber nicht finden. Wir hatten schon länger keinen Kontakt mehr. Irgendwie hatte ich es immer wieder aufgeschoben ihn anzurufen. Ich war mir sicher, er würde noch ewig weiterdrehen.