Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Immunologe zu Covid-19 "Impfstoffe gegen Coronaviren gibt es schon"

Rund um das Coronavirus gibt es viele offene Fragen. Weltweit forschen Wissenschaftler an neuen Tests, Medikamenten und Impfstoffen gegen SARS-CoV-2. Ein Experte erklärt, welche Ansätze es gibt und wie zuverlässig die Tests sind.

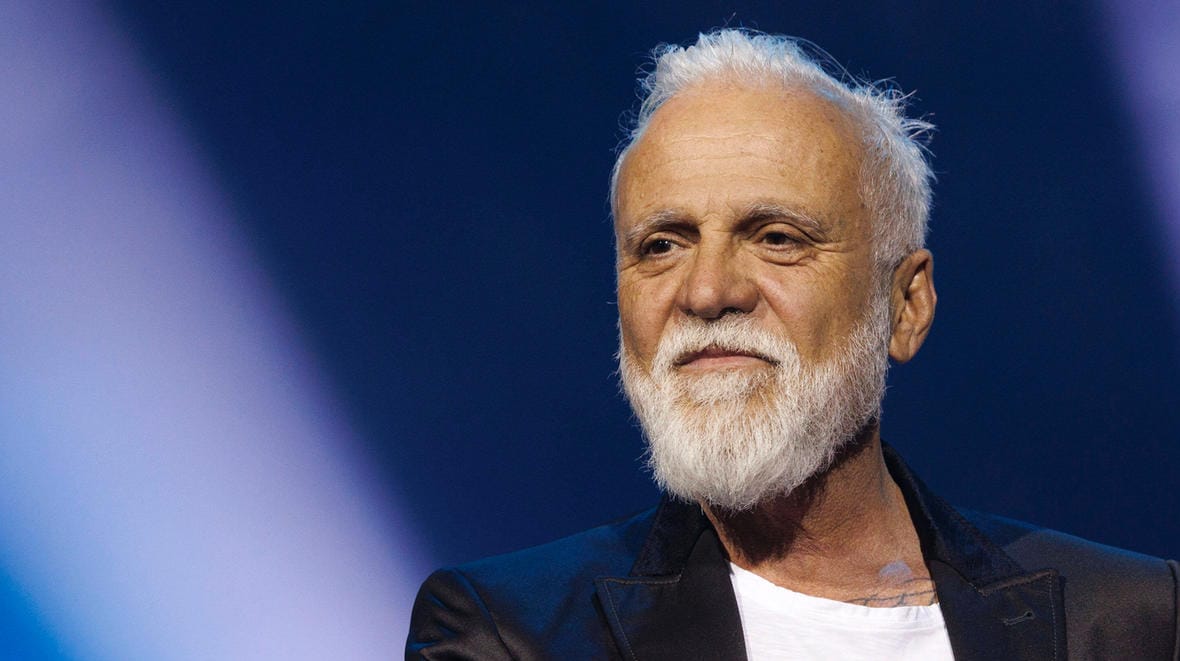

Der Rheumatologe und Immunologe Prof. Dr. Andreas Radbruch ist aktuell ein gefragter Mann. Nachdem er bereits im Podcast "Tonspur Wissen" zu Gast war, spricht im Interview mit t-online.de über die Impfstoffentwicklung, mögliche Immunität bei Genesenen und die Vor- und Nachteile der einzelnen Testverfahren.

t-online.de: Herr Prof. Radbruch, wann erwarten Sie einen Impfstoff gegen SARS-CoV-2?

Prof. Radbruch: Impfstoffe gegen das neue Coronavirus gibt es schon. Die ersten sind bereits in den ersten klinischen Testphasen – mindestens 50 verschiedene Produkte rollen da auf uns zu. Das Problem ist also nicht der Impfstoff selbst, sondern seine Testung. Man muss sicherstellen, dass er – anders als das Virus – nicht krank macht und trotzdem alle Menschen immunisiert. Bei SARS-CoV-2 wissen wir noch gar nicht, wie lange der Immunschutz andauert. Der richtige Impfstoff soll uns jedoch eine längere Zeit davor schützen und das muss gründlich klinisch getestet werden. Die Impfstoffentwicklung dauerte früher mehrere Jahre, heute können wir damit rechnen können, dass wir innerhalb eines Jahres auch tatsächlich Stoffe haben, die zugelassen sind und wirken.

Unter Wissenschaftlern gibt es derzeit eine kontroverse Diskussion über die Lockerung der Kontaktsperren. So sagte zum Beispiel der Virologe Alexander Kekulé in der Tagesschau am 4. April: "Wir können nicht so lange einen Shutdown machen, bis wir einen Impfstoff haben." Wie schätzen Sie die aktuelle Lage ein?

Hier stellt sich die Frage, was genau ein Shutdown ist. Ich denke unter dem Begriff "Shutdown" verbirgt sich eine ganze Reihe von verschiedenen Maßnahmen. Welche Maßnahmen man jetzt braucht, um die Infektionsrate primär erstmal von der exponentiellen Rate zu einer linearen Rate zu bringen und welche Maßnahmen man unter diesem Gesichtspunkt lockern oder vielleicht sogar aufheben kann – das ist eine diffizile Frage. Ich denke, da werden sich die Politiker und Wissenschaftler noch viele Gespräche liefern müssen, um langsam wieder in einen etwas normaleren Zustand zu kommen.

In diesem Zusammenhang wird oft über Herdenimmunität gesprochen. Sehen Sie den Zeitpunkt dafür gekommen oder brauchen wir erst eine bessere Versorgung des Gesundheitssystems mit Schutzmaterial?

Herr Kekulé hat gesagt, man müsste stufenweise eine Herdenimmunität aufbauen – das halte ich für eine gewagte Behauptung. Mir ist nicht ganz klar, wie man selber mit wissenschaftlicher Beratung stufenweise eine solche Herdenimmunität aufbauen kann. Es wird von alleine immer mehr Infizierte und auch Genesene geben – solange man die Infektionsrate nicht auf null bringt oder einen Impfstoff zur Verfügung hat. Bei der Lockerung der Maßnahmen darf man zwei Aspekte nicht vergessen: erstens, dass man das Gesundheitssystem funktionieren lassen muss, indem man die Mitarbeiter bestmöglich schützt und zweitens, dass besonders die Risikogruppen – also die Älteren und Vorerkrankten – geschützt werden.

Embed

Ist unser Gesundheitssystem für den Höhepunkt der Corona-Krise gewappnet?

Unser Gesundheitssystem ist sehr gut aufgestellt, um mit der Situation fertig zu werden – abgesehen davon, dass viel Schutzmaterial aus Preisgründen gar nicht mehr in Deutschland hergestellt wird und es zu Engpässen kommt. Aber das hat man jetzt erkannt und wird da etwas umsteuern.

Ich glaube, es wäre ein bisschen zynisch, wenn man die gefährdeten Personen nun möglichen Infektionen aussetzen würde – bewusst oder unbewusst. Egal wie gut das Gesundheitssystem aufgestellt ist, schließlich sterben auch bei uns Patienten.

Wie beurteilen Sie die Chancen auf Behandlungserfolge mit vorhandenen Medikamenten, die noch nicht speziell für das Coronavirus entwickelt wurden?

Das Coronavirus SARS-CoV-2 ist nicht fundamental anders als viele andere Viren – auch andere Coronaviren. Es gibt eine Reihe von Medikamenten, die die Lebensweise von anderen Viren so stören, dass es zu einer Eindämmung der Infektion kommt. Es ist also sehr vernünftig, diese Medikamente nun darauf durchzuprüfen, ob sie auch gegen SARS-CoV-2 wirken. Allerdings gibt es meines Wissens zurzeit noch keine gut kontrollierten Studien dazu. Welche Medikamente bei Covid-19 wirklich funktionieren, muss die Zeit zeigen.

Kleinere Studien haben Hinweise darauf gefunden, dass sich mit dem Malaria-Mittel Hydroxy-Chloroquin behandelte Covid-19-Patienten schneller von den typischen Symptomen erholen. Wie schätzen Sie die Chancen dieses Mittels, aber auch Risiken – etwa durch Nebenwirkungen – im Zusammenhang mit Covid-19 ein?

Hydroxy-Chloroquin funktioniert folgendermaßen: Es stört den Abbau des Blutfarbstoffs Hämoglobin und führt dazu, dass die Malaria-Erreger sterben, weil sie den Blutfarbstoff benötigen. Man hat aber herausgefunden, dass es eine Nebenwirkung hat: Es stört die Vermehrung von Zellen und ihre Fähigkeit Partikel aufzunehmen. Dieses Medikament ist deshalb besonders trickreich. Es wird nicht nur bei Malaria eingesetzt, auch bei rheumatischen Erkrankungen zeigt es Wirkung. Für die Covid-19-Erkrankung wird das Mittel zurzeit getestet. Bislang sind allerdings keine fundierten Daten vorhanden. Die Studien, die manchmal zitiert werden, sind nicht aussagekräftig genug. Wissenschaftlich kann man deshalb noch nicht sagen, dass es funktioniert. Leider.

Gibt es schon Erkenntnisse dazu, wie sich die Einnahme von Immunsuppressiva etwa zur Behandlung von Rheuma auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 auswirkt?

Es werden gerade Studien durchgeführt, um festzustellen, ob die Einnahme der Rheumamedikamente bestimmte Aspekte des Immunsystems bei Covid-19 unterdrückt. Das heißt, ob diese Mittel die Reaktion gegen das Coronavirus hemmen. Noch ist das vollkommen unklar. Aber eins kann man aus rheumatologischer Sicht schon jetzt sagen: Das Absetzen von Medikamenten durch die Patienten selbst ist unsinnig. Denn kehrt das Rheuma zurück und kommt es dann zu einer Corona-Infektion, wird die Behandlung sehr viel schwieriger. Die Rheuma-Patienten müssten sehr starke Immunsuppressiva einnehmen, was schlecht für ihren Gesundheitszustand wäre – und das will keiner. Den Patienten wird deshalb geraten, ihre Therapien nicht zu unterbrechen und eigenmächtig die Medikation abzusetzen. Wenn sie Fragen dazu haben, sollten sie mit ihrem Rheumatologen sprechen.

Welche Schutzmaßnahmen empfehlen sie Rheumatikern und Patienten mit anderen Autoimmunerkrankungen in Bezug auf SARS-CoV-2 noch?

Autoimmunerkrankungen wie Rheuma, Multiple Sklerose oder chronische Darmentzündungen betreffen sehr viele Menschen. Etwa fünf bis zehn Prozent der Bevölkerung leiden darunter. Sie gehören außerdem zu den Krankheiten, die bei vielen erst im fortgeschrittenen Alter auftauchen. Diese Patienten zählen aufgrund ihres unterdrückten Immunsystems zu den Risikogruppen einer Covid-19-Erkrankung. Die generellen Schutzmaßnahmen, die sowohl für Gesunde als auch Risikopatienten gelten, sollten befolgt werden. Dazu zählen die Kontaktbeschränkung und die strikte Einhaltung der Hygieneregeln – also Hände waschen und Abstand zu anderen Menschen einhalten.

Was versprechen Sie sich von dem Therapieansatz der passiven Immunisierung durch Antikörper aus dem Blut von Genesenen?

Die passive Immunisierung – also der Schutz durch Antikörper von Tieren oder anderen Menschen – ist ein ganz altes Prinzip. Es funktioniert sehr gut, allerdings nur für eine gewisse Zeit. Denn Antikörper sind Proteine, die innerhalb von Wochen wieder aus dem Blut der Geimpften verschwinden. Für diese Zeit bieten sie aber einen erstaunlich guten passiven Schutz. Für Personen, die einem hohen Risiko ausgesetzt sind, ist die passive Immunisierung sehr sinnvoll. Letztlich ist das eine 1-zu-1-Situation, man muss relativ viele Antikörper geben, damit die Person auch geschützt ist. Mit dem Serum eines Spenders kann man nicht sehr viele andere Menschen schützen.

Heute befinden wir uns in einer Situation, wo wir die nächste Generation der passiven Immunisierung entwickeln können: indem wir therapeutische Antikörper synthetisch herstellen. Das wäre die passive Immunisierung 2.0. Die genetischen Informationen für solche Antikörper werden dabei aus dem Blut von Genesenen gewonnen. Bei einigen Krankheiten passiert das schon und es werden Antikörper in großen Mengen technisch hergestellt. Gerade in der Rheumatologie werden therapeutische Antikörper schon seit mehr als 20 Jahren eingesetzt.

Die passive Immunisierung hat einen gewissen Vorteil gegenüber den Virus-Impfstoffen: Die verwendeten Antikörper bestehen immer aus menschlichen Proteinen. Die Zulassungsverfahren sind daher nicht so aufwendig wie bei aktiven Impfstoffen, die Virusbestandteile enthalten.

Wie beurteilen Sie die verschiedenen Testverfahren auf SARS-CoV-2? Bringt ein Schnelltest Ihrer Meinung nach ein zuverlässiges Ergebnis?

Bei den Testverfahren muss man immer beachten, was man testen will. Der normale Diagnosetest, der an der Berliner Charité entwickelt wurde, beruht darauf, dass man das Erbmaterial des Virus in einer sogenannten Polymerase-Kettenreaktion zigmal vermehrt, sodass man es letztlich sehen kann. Der Test weist also das Virus nach. Das dauert eine gewisse Zeit und man braucht ein spezielles Labor dafür. Aber es ist ein sehr zuverlässiger Test, der auch geringste Spuren des Virus nachweisen kann.

Der Antikörpertest hingegen weist die Reaktion des Menschen auf das Virus nach. Dabei muss man aufpassen, dass die Antikörper auch spezifisch und tatsächlich in der Infektion entstanden sind. Der Vorteil hier ist, dass man mit den Antikörpern auch einen gewissen Schutz nachweisen kann. Der Nachteil ist, dass die Antikörper erst in einer späten Phase der Infektion auftauchen – ungefähr nach ein bis zwei Wochen.

Die verschiedenen Schnelltests können sowohl das Virus als auch Antikörper nachweisen. Es gibt Schnelltests, die wie ein Schwangerschaftstest funktionieren. Das Problem bei diesen Schnelltests ist, dass nur die wenigsten bisher auf ihre Zuverlässigkeit untersucht worden sind. Das heißt, wie oft sie daneben liegen und falsch positive und falsch negative Ergebnisse liefern. Bislang scheint es auch noch keinen Schnelltest für den Privatgebrauch zu geben. Sie sollen in jeder Arztpraxis durchgeführt werden können, aber eben nicht von Privatpersonen. Der Weg zu einem Schnelltest – der wie ein Schwangerschaftstest angewendet werden kann – ist deshalb noch weit.

Wann lässt sich frühestens einschätzen, wie lange eine Immunität bei Genesenen bestehen bleibt?

Im Prinzip läuft eine Immunreaktion in den ersten Wochen sehr heftig ab. Es werden Antikörper gebildet, die noch ein halbes bis maximal ein Jahr im Blut nachweisbar sind. Es sei denn, es bildet sich ein immunologisches Gedächtnis. Das setzt voraus, dass verschiedene Typen von Lymphozyten zusammenarbeiten – T- und B-Lymphozyten – und es dann zu sogenannten Gedächtniszellen kommt, die in verschiedenen Organen wie in der Lunge oder im Knochenmark jahrelang sitzen. Wenn das Virus wiederkommt, können die Antikörper und diese Zellen dann sofort reagieren.

Frühestens nach einem Jahr wird man feststellen, bei wie vielen von den Genesenen tatsächlich eine länger andauernde Immunität vorhanden ist. Diese kann ein Leben lang sein – wie etwa bei Masern. Wer als Kind an Masern erkrankt ist oder gegen den Erreger geimpft wurde, ist auch dreißig Jahre später noch immun dagegen. Ob das bei SARS-CoV-2 auch so ist, kann man frühestens in einem Jahr abschätzen. Genau das ist die Herausforderung für die Entwicklung von Impfstoffen. Wir brauchen möglichst einen Impfstoff, der nur einmal appliziert werden muss und dann schon eine Immunität hervorruft, die lange andauert und eben nicht jedes Jahr wiederholt werden muss.

Vielen Dank für das Gespräch, Prof. Radbruch!

- Interview mit Prof. Radbruch

- Die Informationen ersetzen keine ärztliche Beratung und dürfen daher nicht zur Selbsttherapie verwendet werden.

Quellen anzeigen