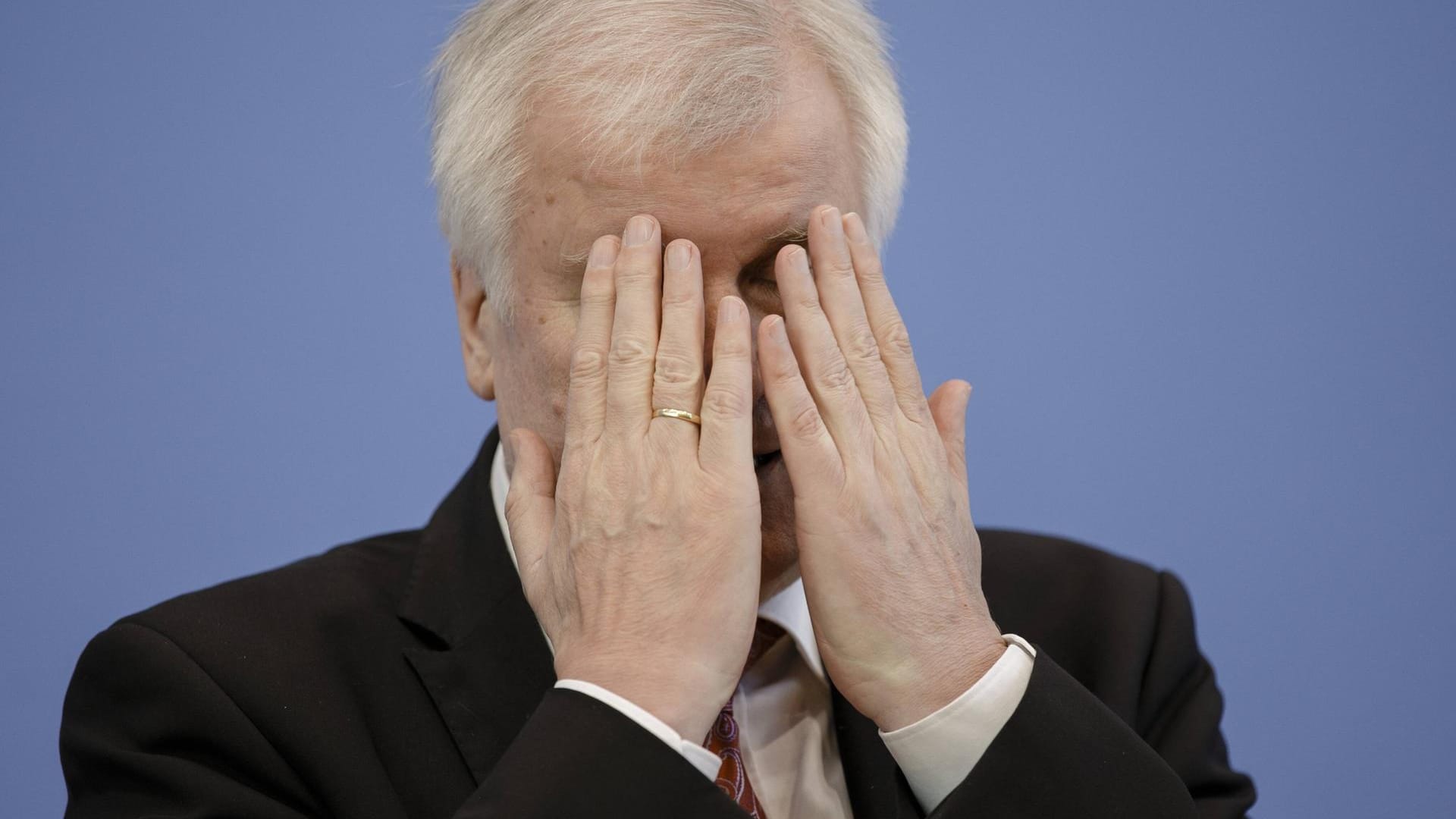

Wie unsicher ist Deutschland? Was Seehofers Kriminalitätsstatistik verschweigt

Bundesinnenminister Horst Seehofer legt heute die jährliche Polizeiliche Kriminalstatistik vor – doch das Zahlenwerk zeigt nur die halbe Wahrheit. Viele Verbrechen werden gar nicht bekannt.

Im ostwestfälischen Lügde soll der 56-jährige Andreas V. über einen Zeitraum von zehn Jahren 31 Kinder missbraucht haben. Eine Liste von mehr als 1.000 Taten. In norddeutschen Krankenhäusern hat der Krankenpfleger Niels Högel Patienten umgebracht. Die Staatsanwaltschaft geht von mehr als 100 Opfern aus. Solche Meldungen sind ein Schock für das Land: Können das noch Einzelfälle sein? Sagen Politiker die Wahrheit über die innere Sicherheit ?

Im Weltmaßstab ist Deutschland ein sicheres Land. Die Polizeiliche Kriminalstatistik, kurz PKS, gilt als die Messlatte. So konnte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) im Mai 2018 auf ihrer Zahlenbasis erklären: "Deutschland ist sicherer geworden." Auch heute legt das Innenministerium wieder – wie in jedem Frühjahr – die Zahlen vor, die einen Überblick über die Sicherheitslage im vergangenen Jahr geben sollen. 2017 lag die Zahl der Straftaten demnach bei 5,76 Millionen, das sind 611.000 weniger als im Vorjahr – und der niedrigste Stand seit 1992. Eine gute Botschaft. Doch das Zahlenwerk steht in der Kritik.

Was steht in der Polizeilichen Kriminalstatistik? Die PKS nennt die Zahl der der Polizei bekannt gewordenen Straftaten einschließlich der Versuche, die Anzahl der ermittelten Tatverdächtigen und die Aufklärungsquoten. Die Daten werden dem Bundeskriminalamt von den 16 Bundesländern zugeliefert.

In Nordrhein-Westfalen wirft die Landtagsopposition dem CDU-Innenminister Herbert Reul Tricksereien mit der landeseigenen Kriminalstatistik vor. Und nicht nur dort gibt es Zweifel, ob die Statistik als Bewertungsgrundlage für die Sicherheitslage taugt. Sowohl Polizeigewerkschaften als auch Kriminologen betonen immer wieder, dass die Zusammenstellung nur einen Teilausschnitt der Wirklichkeit zeigt – und viele Dinge verzerrt wiedergibt. Die Politik ziehe Schlüsse aus der Statistik, die diese nicht hergebe.

Identifiziert werden vier zentrale Probleme. Ein Überblick:

1) Die Statistik gibt nicht das gesamte Ausmaß der Kriminalität wieder. In der Kriminologie gilt folgende Annahme als gesetzt: Die Anzahl der Delikte, die der Polizei bekannt werden, ist immer kleiner, als die Anzahl der Delikte, die tatsächlich begangen werden. "Ein objektives Bild der tatsächlichen Kriminalitätslage bietet die Statistik nicht, da nur die Taten erfasst werden, die der Polizei bekannt geworden sind", sagt dazu Oliver Malchow, der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Doch wie kommt das?

Die Anzahl der Delikte, die bekannt werden, ist zum einen abhängig vom Anzeigeverhalten der Bürger. Es gibt bekannte Gründe, auf Anzeigen zu verzichten: Angst vor dem Täter, Mitleid, ein Abhängigkeitsverhältnis, der zu hohe Zeitaufwand für eine Anzeige oder die Überzeugung, die Polizei tue nichts. Steigende Anzeigebereitschaft hingegen kann die registrierten Delikte in die Höhe schnellen lassen – ohne dass sich die Anzahl der Delikte selbst maßgeblich verändert hat.

Zum anderen hängt die Anzahl der registrierten Straftaten in manchen Bereichen von Kontrollen und Ermittlungen aus eigener Initiative der Polizei ab. Die ermittelt aufgrund begrenzter personeller Ressourcen in Deliktbereichen unterschiedlich intensiv. Beispielsweise Umweltdelikte werden weniger häufig verfolgt, weil sie nahezu ausschließlich als Kontrolldelikte gelten. Das bedeutet: Wenn weniger kontrolliert wird, werden auch weniger Taten erfasst. Es ist deswegen schwer, das Dunkelfeld abzuschätzen.

Beispiel Mord: Die Leichenschau nach dem Tod eines Menschen gilt in Deutschland als oberflächlich. An der Uni Rostock untersuchte der Forscher Fred Zack 10.000 Totenbescheinigungen. Bei 3.116 Bescheinigungen fanden die Wissenschaftler schwerwiegende Fehler. Der Vorsitzende der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, geht von 1.200 unentdeckten Tötungsdelikten jährlich aus.

Hinzu kommt, dass die Statistik gar nicht alle Deliktarten erfasst: Staatsschutzdelikte und deswegen Terrorermittlungen, Verkehrssünden, Ordnungswidrigkeiten, Steuerdelikte kommen nicht vor – und auch Straftaten nicht, die direkt bei den Staatsanwaltschaften angezeigt wurden. Wird in einem dieser Bereiche der Personalaufwand der Polizei erhöht – beispielsweise im Bereich Terror – verringern sich möglicherweise die Delikte, die in anderen Bereichen bekannt werden, weil weniger Beamte für Kontrollen zur Verfügung stehen.

2) Die Statistik zeigt lediglich die Verdachtsfälle. Kriminell ist nur der, dem die Tat schließlich nachgewiesen und der für eine Tat verurteilt wird. Genau diese Zahlen aber stehen nicht in der Polizeistatistik. In ihr tauchen lediglich alle Fälle auf, in denen ermittelt wurde. Stellt sich im Extremfall beispielsweise heraus, dass gar kein Verbrechen begangen wurde – dann ist die Tat statistisch gesehen nicht etwa kein Verbrechen, sondern: aufgeklärt. Auch deswegen steht der nächste Punkt besonders in der Kritik.

3) Die Aufklärungsquote gibt nicht die Zahl der überführten Täter wieder. "Aufgeklärt" ist laut Statistik nicht gleich "aufgeklärt" im eigentlichen Sinne. Für den Mülheimer Kriminologen Frank Kawelovski ist das Hauptproblem der Statistik die Richtlinie, nach der sie erhoben wird. "Dort heißt es, aufgeklärt ist die Tat, für die nach kriminalpolizeilichen Ermittlungsergebnissen ein Tatverdächtiger ermittelt ist. Völlig offengelassen ist, wie tief diese Ermittlung reichen muss", sagt Kawelovski. Für eine Tatklärung habe es in der Statistik beispielsweise schon ausgereicht, wenn ein Geschädigter oder Zeuge gegenüber der Polizei nur vermutet, eine Person könne eine Tat begangen haben.

Beispiel Einbruch: Laut Statistik werden 17,8 Prozent aller Wohnungseinbrüche aufgeklärt. Die Staatsanwaltschaften vermissen bei Einbruchsdelikten allerdings besonders oft einen ausreichenden Tatverdacht. So enden nach Daten des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen nur 2,6 Prozent der registrierten Einbruchsdelikte mit Verurteilungen.

Deshalb klaffen die Statistik der Polizei und die der Gerichtsentscheidungen weit auseinander. Kawelovski sieht "eine hohe Manipulationsmotivation" – wie bei jeder Statistik, die Arbeitserfolge wiedergeben soll. In Brandenburg und NRW habe es in der Vergangenheit Fälle gegeben, bei denen Daten zurechtgebogen oder Tatverdächtige erfunden wurden. Er selbst fand 30 Vorgänge, die als geklärt in der Statistik standen, ohne dass eine verdächtige Person gemeldet worden war.

Laut Statistischem Bundesamt wurden im Jahr 2016 bei 6,3 Millionen polizeilich registrierter Straftaten 2,3 Millionen Tatverdächtige ermittelt. Doch mehr als zwei Drittel der Verfahren stellten die Staatsanwaltschaften ein: wegen nicht ausreichender Beweise, zu junger Verdächtiger, verjährter Taten. Am Ende wurden 584.000 Verdächtige verurteilt.

4) Die Statistik vermittelt in Teilbereichen einen falschen Eindruck. Allein aus der Anzahl der Delikte lässt sich keine Aussage über die Sicherheitslage ableiten. "Ein Mord wird darin genauso bewertet wie ein Taschendiebstahl", sagt GdP-Vorsitzender Malchow. Eine Stadt, in der besonders viele Fahrräder gestohlen werden, gelte dann schnell als kriminellste Stadt Deutschlands.

Auch sogenannte Hintergrundvariablen können das Bild der Sicherheitslage verzerren – beispielsweise die Lage von Gefängnissen oder Flughäfen. Die dort begangenen Delikte fließen in die Statistik der Städte ein, beeinflussen die tatsächliche Sicherheitslage dort allerdings kaum. Außerdem verzerren Verschärfungen der Gesetzeslage den Vergleich zwischen den jährlichen Berichten: Wenn Handlungen strafbar werden, die vorher sanktionslos blieben, erhöht sich automatisch auch die Zahl der Delikte.

- Aufstellung über politische Gewalt: Innenministerium verschweigt NSU-Morde

- Von Düsseldorf in die Welt: Das geheime Opium-Imperium

- Terror in Berlin: Der Staat kann Anschläge nie ausschließen

Welche Pläne gibt es aktuell, um Mängel der Statistik abzustellen?

GdP-Vorsitzender Malchow fordert qualifizierte bundesweite Lagebilder und "Sicherheitsberichte, die die Kriminalität ganzheitlich darstellen". Mehrere Bundesländer entwickeln mittlerweile eigene Untersuchungen, die verborgene Kriminalität aufhellen sollen. Niedersachsen macht das schon länger. Nordrhein-Westfalen befragt jetzt 60.000 Menschen über ihre Erfahrung mit Gewalt. Neuerdings erhebt das Bundeskriminalamt die Entwicklung von Kriminalität bei Migranten. In vielen Kreispolizeibehörden wird an einer statistischen Auswertung zu Verbrechen mit Messern gearbeitet, die bisher nicht gesondert in den Statistiken ausgewiesen werden.

- Bundesinnenministerium: Polizeiliche Kriminalstatistik 2017

- Statistisches Bundesamt: Justiz auf einen Blick

- Birkel, Christoph: "Die polizeiliche Kriminalstatistik und ihre Alternativen"

- Deutsche Polizei: Ausgabe 9/18

Quellen anzeigen