Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.

Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.Zum Tod von Margot Friedländer Was für ein Leben, was für ein Mensch

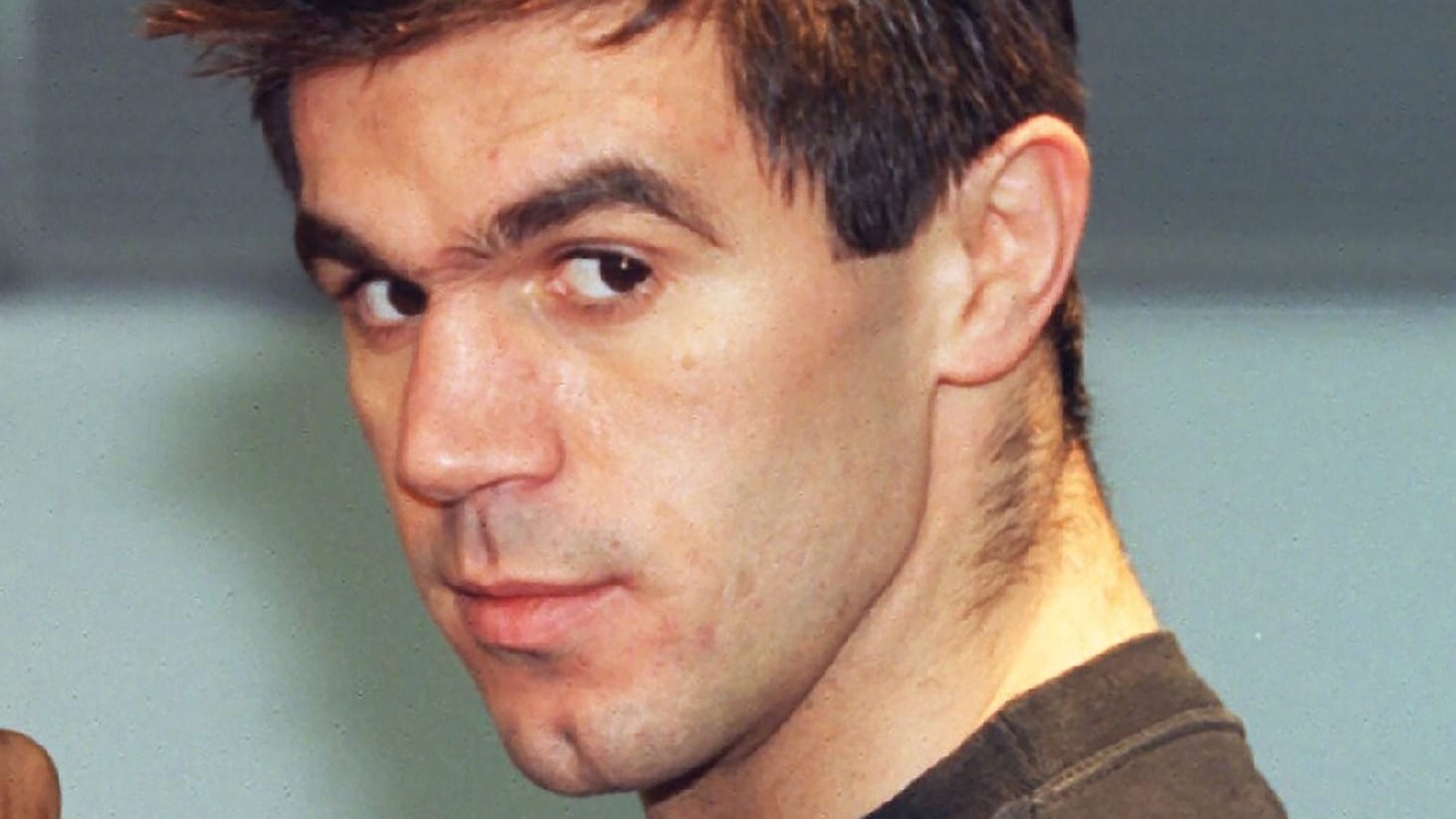

Mit 88 Jahren kehrte Margot Friedländer nach Berlin zurück. Sie schrieb ihre Erinnerungen nieder, wurde vielfach geehrt – und blieb dabei immer eine bemerkenswerte Frau, frei von Zorn oder Bitterkeit über all das erlittene Unrecht.

Neulich war sie Ehrengast auf einem Fest in einem brandenburgischen Dorf. Margot Friedländer erzählte mit ihrer leisen, warmen Stimme geduldig, warum sie im stolzen Alter von 88 Jahren nach Berlin zurückgekommen war. Sie beantwortete Fragen, über die sie sich leicht amüsierte, wenn sie mit allzu viel Bewunderung in der Stimme gestellt worden waren. Sie fühlte sich wohl unter diesen freundlichen Menschen, auch wenn die stille Trauer in ihren Augen nie wich, die nicht dem Alter geschuldet war, sondern dem Leben.

Sie war eine kleine Frau mit einem großen Herzen und deshalb war sie auch ein bemerkenswerter Mensch. Man fühlte sich ein wenig beschämt in ihrer Gegenwart, weil sie frei war von Zorn und Bitterkeit über das erlittene Unrecht. Sie war einfach so, ihr Gemüt und ihr Charakter ließen nicht zu, dass Gift in sie eindrangen. Bewunderung war durchaus angebracht, wobei darin eben auch Verwunderung über ihre menschliche Stärke lag.

Als ihr erstes Leben endete, war Margot Friedländer 21 Jahre alt

Margot Friedländer, Geburtsname Anni Margot Bendheim, Jahrgang 1921, lebte drei Leben. Das erste endete im Januar 1943, als ihr Bruder Ralph, 17 Jahre alt, verhaftet wurde und deportiert werden sollte. Die Mutter fasste den Entschluss, ihrem Sohn zu folgen und stellte sich freiwillig der Gestapo. Ihrer Tochter gab sie noch den Rat: Versuche, dein Leben zu machen. Beide, Mutter und Bruder, starben später in Auschwitz. Der Vater, der sich 1937 hatte scheiden lassen, war bereits 1942 dort getötet worden.

Als ihr erstes Leben endete, war Margot 21 Jahre alt. Alt genug, um mit vertanen Chancen zu hadern. Die Bemühungen um Ausreise waren gescheitert, vermutlich auch deshalb, weil Vater Arthur sich nicht konsequent darum gekümmert hatte. Einsam war Margot plötzlich, auf sich allein gestellt, darauf angewiesen, dass sie in Berlin großherzige Menschen fand, die ihr Bett und Brot gaben. Sie wollte ja, trotz alledem, ihr Leben machen.

Dann wurde sie, das war 1944, verraten. Nicht von den Gutherzigen, sondern von "Greifern", also Juden, die von SA oder SS dazu gezwungen wurden, ihnen andere Juden auszuliefern. Der Verrat sollte den "Greifern" und ihren Familien das Leben sichern. Eine Illusion, fast immer.

Das Ehepaar Friedländer redete nie über die Vergangenheit

Margot Bendheim war 22, als sie ins Lager Theresienstadt deportiert wurde. Dort traf sie Adolf Friedländer wieder, den sie aus Berlin kannte, beide überlebten. Sie heirateten und damit begann ihr zweites Leben: in Queens, dem New Yorker Stadtteil, weit weg von Deutschland drüben in Amerika.

Das Ehepaar redete nie über die Vergangenheit, über die Ermordeten, Mutter und Vater und Geschwister. Was war da auch zu sagen? Um diese schreckliche, mörderische Vergangenheit hinter sich zu lassen, waren sie ja aus Deutschland weggegangen. In Queens lebten sie ein ruhiges, zurückgezogenes Leben. Margot Friedländer arbeitete in einer Änderungsschneiderei und als Reiseagentin, Adolf Friedländer für das Jüdische Kulturzentrum. Ihr Mann wurde am Ende seines Lebens blind; er starb im Jahr 1997 im Alter von 87 Jahren und liegt in Westchester, südlich von New York begraben.

Margot Friedländers drittes Leben begann eher zufällig. Vielleicht um sich nicht der Trauer zu überlassen, belegte sie einen Kurs im Jüdischen Kulturzentrum, in dem Menschen ihre Erinnerungen aufschreiben sollten. Meist schrieb sie nachts, wenn sie nicht schlafen konnte. Dann tauchte alles wieder auf, der Bruder, der sein Leben nicht leben durfte. Die Mutter, von der sie nur eine Bernsteinkette mit ihrem Konterfei im Medaillon besaß. SA, SS, die Deportationen, die 15 Monate in der Illegalität. Als sie das Erinnerte im Kulturzentrum vorlas, wurde es still. Sehr still.

So erlebte Margot Friedländer ihre Rückkehr nach Berlin

Der Zufall fügte es, dass sie mit ihrer Geschichte einen deutschen Filmemacher auf sich aufmerksam machte, der in Brooklyn lebte. Er drehte einen Dokumentarfilm über Margot Friedländer, den er "Don’t call it Heimweh" nannte. Nun wurde auch der Berliner Senat auf die Holocaustüberlebende drüben in Amerika aufmerksam und lud sie zur Vorführung des Films in ihre Geburtsstadt ein. Im Jahr 2003 kehrte sie zum ersten Mal nach fast 60 Jahren zurück. Ihr Mann hatte es immer abgelehnt, in die alte Heimat zu fahren: Deutschland sei zwar ein schönes Land, aber nur ohne die Deutschen!

Margot Friedländer ging hochambivalent durchs neue Berlin. Da waren diese schönen Erinnerungen an Kindheit und Jugend, aber auch die Schreckensbilder – knallende SA-Stiefel, zerstörte Ladenfenster, geplünderte Geschäfte, dann die Jahre in der Illegalität, als sie sich ihre Nase "arisieren" ließ und von der Angst beherrscht wurde, jeden Augenblick aufzufliegen.

Hier in Berlin begann ihr drittes Leben. Im Sommer 2009 zog sie um. Ihre Erinnerungen flossen in ein Buch ein, das sie "Versuche, dein Leben zu machen" nannte – jener letzte Satz ihrer Mutter. Berlin und der Bund überhäuften sie mit Ehrungen, sie bekam das Bundesverdienstkreuz Erster Klasse. Auch die deutsche Staatsbürgerschaft erhielt sie zurück, die ihr die Nazis entzogen hatten.

Margot Friedländer quälten Schuldgefühle

In den letzten Jahren ihres Lebens besuchte sie Schulen in ganz Deutschland und beschwor die Kinder, wachsam und vor allem menschlich zu sein. Denn es gebe kein christliches oder jüdisches oder muslimisches Blut, sondern nur menschliches. Eine Stiftung richtete sie ein, die den Preis, der ihren Namen trägt, an junge Engagierte gegen Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit vergibt. Sie nannte es ihre "Mission", Zeitzeugenschaft abzulegen, unermüdlich und intensiv.

Wenn Margot Friedländer Vertrauen gefasst hatte, dann erzählte sie auch von den ewigen Schuldgefühlen der Überlebenden gegenüber den Ermordeten. Warum hatte nicht ihr kleiner Bruder überlebt, der Primus seiner Klasse und Freund von Hans Rosenthal? Warum war ihr Glück beschieden und nicht Ralph? Fragen, die sich nie beantworten ließen und die doch nie verstummten. Die Trauer in ihren Augen erzählte von der Marter der Erinnerung.

Im 104. Lebensjahr ist sie nun gestorben. Was für ein Leben, was für ein Mensch! Eigentlich wollte sie neben ihrem Mann in Westchester begraben werden. So hatte Margot Friedländer gedacht, bevor sie zurück nach Berlin kam. Hierher gehört sie, hier sollte sie ein Ehrengrab erhalten.

- Eigene Beobachtungen