Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.

Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.Tagesanbruch Die Wahrheit ist bitter

Liebe Leserin, lieber Leser,

es fühlt sich an, als wären bereits Jahre vergangen. Da geht es Ihnen wohl nicht viel anders als uns Journalisten. Aber erst seit sechs Monaten ist Donald Trump der Präsident der Vereinigten Staaten.

Überdurchschnittlich viele Nachrichten handeln von dem Mann mit den gebleichten Haaren und der orangefarbenen Gesichtshaut. Sogar unsere inländischen News werden oft von seinen Entscheidungen getrieben oder haben indirekt mit ihm zu tun – ob es um die Lockerung der deutschen Schuldenbremse geht oder wie aktuell um den möglichen Einsatz der amerikanischen Überwachungssoftware Palantir.

Hinzu kommt: Trump verkauft sich einfach gut. Er hat als mächtigster Mann der Welt nicht nur faktisch, sondern auch buchhalterisch einen Nachrichtenwert für uns Medien. Der Journalismus steht heute wie nie zuvor in einem heftigen Wettbewerb um Aufmerksamkeit. Das führt mitunter dazu, dass "Trump" in viel mehr Überschriften und Texten vorkommt, als es vielleicht notwendig wäre. Aber auch das messbare Leserverhalten zeigt: Die Menschen wollen wissen, was Trump schon wieder getan oder gesagt hat. Das war schon in seiner ersten Amtszeit so.

Embed

Dieses Mal aber sprengt Trumps mediale Überpräsenz alles Vorangegangene. Der langjährige TV-Entertainer sitzt zum zweiten Mal im Oval Office und weiß besser denn je, wie gut er in unserer heutigen, vernetzten Welt in Sekundenschnelle Aufmerksamkeit und Ablenkung erzeugen kann. Trumps zweite Präsidentschaft gleicht schon im ersten Halbjahr einem Erdbeben, das die Arbeit von uns Journalisten nachhaltig verändert. Wir stecken mitten in einem Lernprozess, der noch nicht abgeschlossen ist. Dazu müssen wir zuerst verstehen, was passiert.

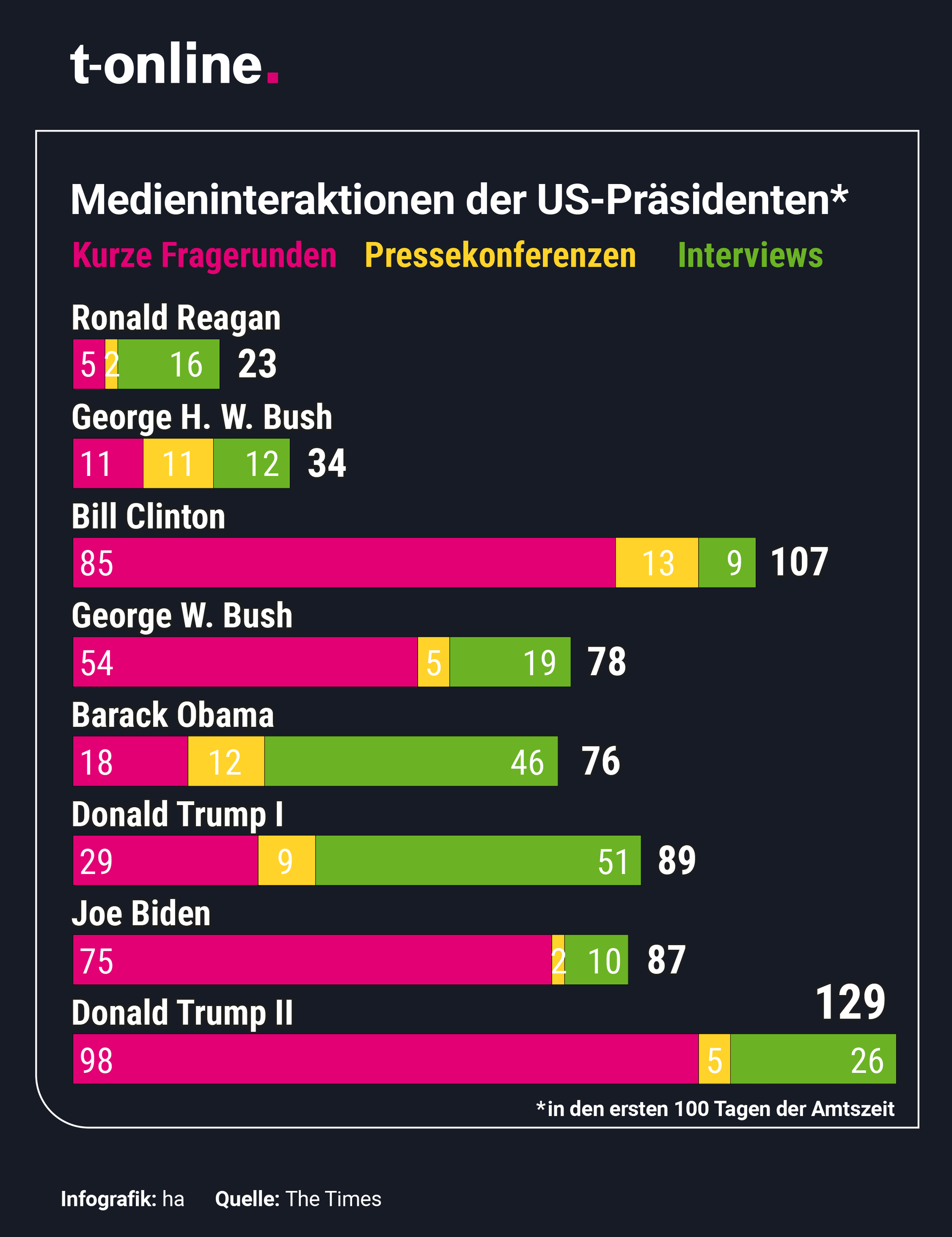

Trumps mediales Auftreten birgt eine gefährliche Verlockung: Im Vergleich zu seinem Vorgänger Joe Biden wirkt er viel zugänglicher für uns Berichterstatter. Das ist sogar messbar: Schon in den ersten 100 Tagen seiner zweiten Amtszeit trat Trump mit Reportern 129 Mal in Kontakt. So häufig wie kein amerikanischer Präsident zuvor. Das geht aus einer wissenschaftlichen Untersuchung der amerikanischen Kommunikationsexpertin Martha Joynt Kumar vom "White House Transition Project" hervor.

Auf den ersten Blick können Journalisten für so viel Aufmerksamkeit dankbar sein. Als Joe Biden noch Präsident war, glich die Medienarbeit in Washington bisweilen dem "Warten auf Godot". Ganz wie in dem absurden Theaterstück von Samuel Beckett harrten auch wir Reporter oft monatelang vergeblich aus, um eine Pressekonferenz von Biden zu erleben. Das Versteckspiel hatte einen Grund: Die Sorge um einen möglichen Fauxpas des damaligen Präsidenten war so groß, dass sein Team ihn lieber verschwinden ließ.

Doch die vermeintlich so transparente Medienarbeit der zweiten Trump-Regierung stellt Medien und Gesellschaften in Wahrheit eine Falle. Und es fällt uns schwer, einen Weg herauszufinden. Auch, weil der Präsident inzwischen so mächtig ist wie keiner vor ihm. Trump weiß nicht nur seine Republikanische Partei und die Mehrheit des Kongresses an seiner Seite, sondern auch die Mehrzahl der Richter am Supreme Court. Im Prinzip ist darum alles, was Trump sagt und schreibt, im Zweifel von weltbewegender Bedeutung. Auch dann, wenn sich manches davon innerhalb weniger Minuten erledigt hat.

Wir können uns nicht auf den Standpunkt zurückziehen, wirklich nur dann zu berichten, wenn Trump nicht nur etwas angekündigt, sondern wirklich gehandelt hat. Viel zu oft haben wir in der Vergangenheit erfahren, dass er wirklich auch umsetzt, was er sagt. Das gilt in seiner zweiten Amtszeit mehr denn je. So unmöglich etwa seine Zolldrohungen wirken mögen, Trump setzt einen Großteil davon um. Davon durfte sich zuletzt die Europäische Union überzeugen. Deren Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen müht sich, die Strafzölle von 15 Prozent auf europäische Produkte als Erfolg zu verkaufen. Nach dem Motto: Es hätte ja noch viel schlimmer kommen können.

Die Wahrheit ist aber eine bittere: Ausgerechnet der medienwirksame Donald Trump ist zugleich der mächtigste Feind der freien Presse. Inzwischen lässt sich an unzähligen Beispielen belegen, wie sehr der amerikanische Präsident ausgerechnet im Land der Meinungsfreiheit die Arbeit von Journalisten und damit auch Ihren Blick als Leser auf die Realität erschwert und bedroht.

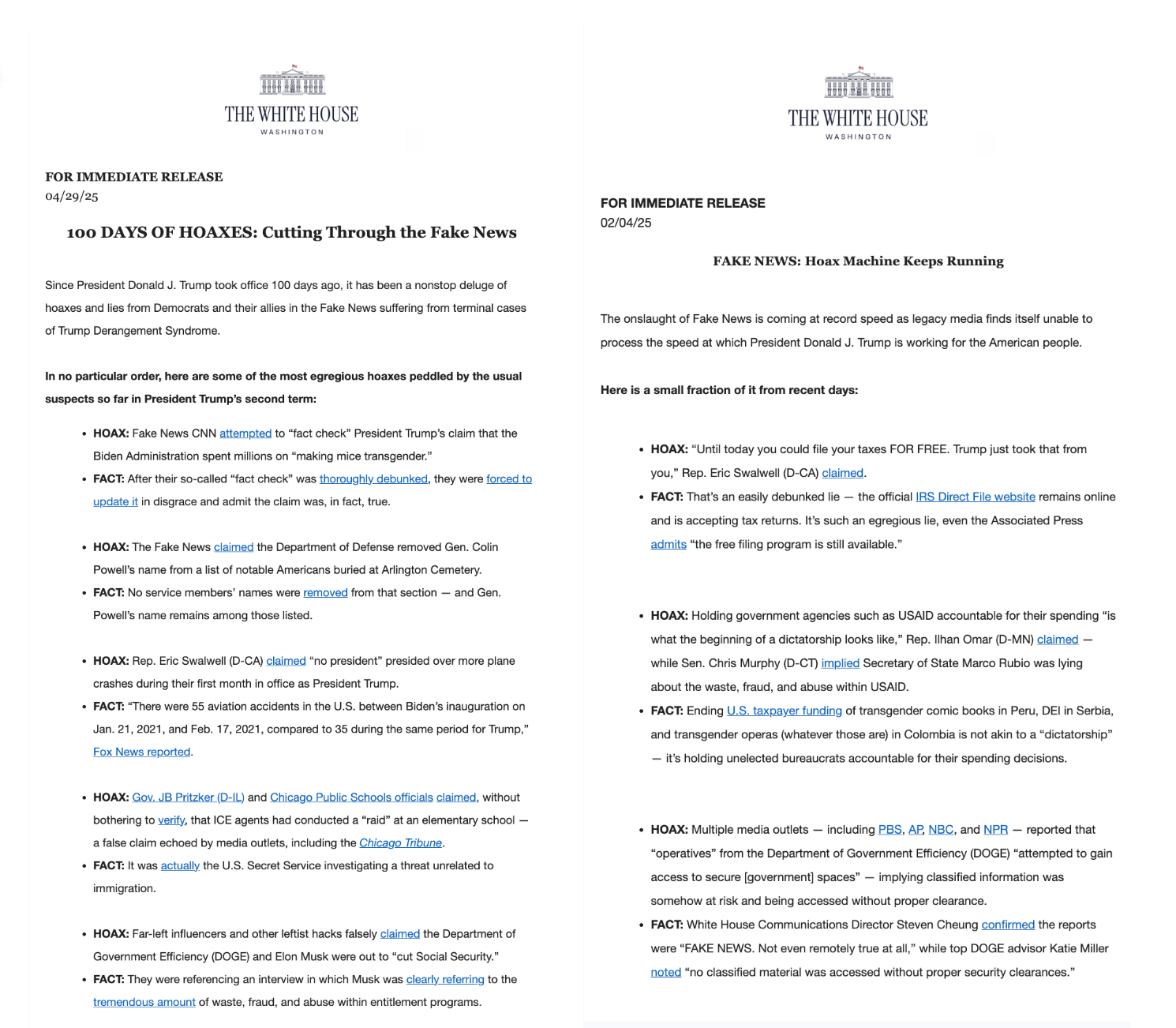

Schon kurz nach seiner Amtsübernahme starteten Trump und sein Team eine strategisch ausgefeilte "Fake-News"-Kampagne. Zwar beschimpfte der Präsident die Medien schon in seiner ersten Amtszeit und erfand die sogenannten "alternativen Fakten". Dieses Mal aber greift das Weiße Haus die Pressefreiheit beinahe täglich an – im Großen und im Kleinen.

Regelmäßig etwa verschickt das Presseteam inzwischen E-Mails, in denen die aktuelle Berichterstattung seriöser Medien zerlegt und diskreditiert wird. Journalisten, die ihrer Arbeit nachgehen und recherchieren, wird zur Bestrafung der Zugang zu wichtigen Informationen verwehrt. Es ist dabei egal, ob sich die wichtigste US-Nachrichtenagentur AP weigert, vom nationalistisch motiviert umbenannten "Golf von Amerika" zu schreiben, und darum aus dem Oval Office ausgeschlossen wird. Oder ob ein Journalist des "Wall Street Journal" die engen, freundschaftlichen Verbindungen von Donald Trump zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein aufdeckt und Vertreter des Blattes darum nicht in der Air Force One mitfliegen durften.

Trump gelingt es, selbst große Fernsehsender mit Klagen einzuschüchtern und sogar dafür bezahlt zu werden. So war Paramount Global, die Muttergesellschaft des TV-Senders CBS, bereit, einen absurden Vorwurf von Trump im Zusammenhang mit einem "60 Minutes"-Interview mit der damaligen Vizepräsidentin Kamala Harris beizulegen. Trump verklagte den Sender, weil dieser das Interview angeblich zugunsten von Harris bearbeitet hätte.

Es war ein absurder und haltloser Vorwurf, den CBS bis zum Schluss bestritt. Aber im Rahmen eines außergerichtlichen Vergleichs erklärte sich Paramount trotzdem bereit, 16 Millionen US-Dollar zu bezahlen, die Trumps künftiger Präsidentenbibliothek zugutekommen sollen. Der Sender befürchtete, Trump könnte als Präsident andernfalls eine angestrebte Fusion mit dem Unternehmen Skydance Media verhindern. Es sind erpresserische und korrupte Methoden, die hier inzwischen zur Normalität gehören.

Vorgänge wie diese zeugen von Trumps manipulativer Kraft, Berichterstattung in seinem Sinne zu lenken. Wie viele Geschichten über den Präsidenten schon zum jetzigen Zeitpunkt aus purer Angst gar nicht erst erscheinen, werden wir vielleicht nie erfahren. Was aber klar ist: Ein Klima der Einschüchterung wird zu diesem Zweck ganz gezielt hergestellt. In den USA gehört inzwischen viel mehr Mut dazu, kritisch zu berichten, als früher. Mut, von höchster Stelle diskreditiert zu werden, von Trumps Anhängern bedroht und angefeindet zu werden und im Zweifel sogar seinen Job zu verlieren.

Das Weiße Haus schreckt nicht davor zurück, Journalisten auch namentlich an den Pranger zu stellen. Ich erinnere mich daran, wie Trumps Pressesprecherin Karoline Leavitt eine Kollegin live im Fernsehen minutenlang fertigmachte und ihr vorwarf, eine miserable Journalistin zu sein, die entlassen werden sollte. Und zwar, weil sie über Geheimdienstinformationen aus dem Pentagon berichtet hatte, die nahelegten, dass die Bombardierung der iranischen Atomanlagen nicht ganz so perfekt ablief, wie Trump es zuvor behauptet hatte. Ein anderer Kollege wurde von seinem Sender freigestellt, nachdem das Weiße Haus seinen Rauswurf wegen eines meinungsstarken Beitrags gegen Trump in den sozialen Netzwerken gefordert hatte.

Wir Auslandsjournalisten können im Großen und Ganzen zwar wie bisher unserer Arbeit wie früher nachgehen. Bei vielen Terminen im Weißen Haus aber werden wir selbst nach Aufforderung für eine Anmeldung oftmals nicht mehr berücksichtigt. Vorrang haben inzwischen vielfach Trump nahe "neue Medien", also YouTuber und sonstige Influencer, die in Pressekonferenzen mit unkritischen Fragen auffallen, wie: "Warum ist der Präsident wirtschaftlich so erfolgreich?" Trumps Pressesprecherin Leavitt kann dann regelmäßig antworten mit: "Danke, das ist eine großartige Frage."

Aber auch bei vermeintlichen Kleinigkeiten wird deutlich, wie unsere Arbeit eingeschränkt wird. Das für uns Auslandsjournalisten zuständige Foreign Press Center, welches dem Außenministerium untersteht, verschickte unter Joe Biden etwa wöchentliche, ausführliche Veranstaltungshinweise der großen Denkfabriken in Washington. Ein hilfreicher Service, weil dieser schlicht Zeit spart, sich alles selbst zusammensuchen zu müssen. Auf Nachfrage, warum es den Kalender nicht mehr gebe, bekam ich die entschuldigende Antwort, dass die Medienarbeit derzeit umstrukturiert werde. Dieser angebliche Prozess dauert bis heute an.

Trotz aller Trump-Manie, der Aufregung und dem berechtigten Interesse an dem, was dieser US-Präsident sagt, müssen wir darum ungeheuer wachsam sein. Mehr denn je müssen wir hinschauen, was abseits seines gezielt veranstalteten Lärms wirklich und klammheimlich geschieht. Das erfordert einerseits Ihr Vertrauen als Leser in uns und andererseits die Ressourcen jener, die bereit sind, im Dienste unserer Demokratie in unabhängigen Journalismus zu investieren.

Lassen wir uns weder einlullen noch ablenken, noch ermüden. Denn dies ist das Ziel in Systemen, die schleichend ins Autoritäre driften. Bleiben wir interessiert und engagiert.

Historisches Bild

Rohrpost war ein flottes Mittel der Nachrichtenübertragung. Mehr lesen Sie hier.

Was steht an?

Außenminister Johann Wadephul (CDU) beginnt Besuch in Israel und in den Palästinensergebieten. Dort will er die deutsche Position zum Nahost-Konflikt deutlich machen. Sie umfasst einen kurzfristigen und umfassenden Waffenstillstand und eine schnelle und deutliche Verbesserung der humanitären Lage im Gazastreifen.

Die Bundesagentur für Arbeit stellt ihre Statistik für den deutschen Arbeitsmarkt im Monat Juli 2025 vor. Die Arbeitslosenquote im Vormonat Juni betrug 6,2 Prozent.

Im Betrugsprozess gegen den "Querdenken"-Gründer Michael Ballweg steht heute das Urteil an. Er selbst sieht sich als Opfer der Justiz und auch die Richter hatten bereits vor Monaten eine Einstellung des Verfahrens vorgeschlagen.

Lesetipps

Das sowjetische Regime duldete keine Kritik, widerspenstige Dissidenten bekamen es mit dem KGB zu tun. Was die Geschichte der Dissidenten in der UdSSR mit Wladimir Putin und Alexei Nawalny zu tun hat, erklärt Historiker Benjamin Nathans im Interview meinem Kollegen Marc von Lüpke.

Zum tragischen Tod der Biathletin Laura Dahlmeier haben meine Sport-Kollegen ein ausführliches Programm zusammengestellt. Hier finden Sie einen Nachruf, geschrieben von Benjamin Zurmühl. Warum sich die Sportlerin der Gefahren immer bewusst war, beschreibt William Laing. Und die Reaktionen ihrer Familie hat Nils Kögler hier zusammengetragen.

Russlands Wirtschaft steht vor immer größeren Problemen. Besonders betroffen: die Kohleindustrie. Dutzende Betriebe stehen vor dem Aus und damit die Wirtschaft ganzer Regionen, beschreibt mein Kollege Simon Cleven.

Ohrenschmaus

Da ich eben erst von meinem Aufenthalt in Berlin wieder in Washington gelandet bin, weiß ich, wie regnerisch der Sommer in Deutschland bislang gewesen ist. Ein Trost: An der amerikanischen Ostküste war er bislang auch nicht viel besser. Als kleine Sommermotivation für den kommenden August deshalb heute ein sonniger Hit aus den 90ern, der mir wirklich gute Laune macht.

Zum Schluss

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Morgen schreibt meine Kollegin Christine Holthoff den Tagesanbruch für Sie.

Ihr

Bastian Brauns

Washington-Korrespondent

Twitter @BastianBrauns

Was denken Sie über die wichtigsten Themen des Tages? Schreiben Sie es uns per E-Mail an t-online-newsletter@stroeer.de.

Mit Material von dpa.

Den täglichen Tagesanbruch-Newsletter können Sie hier kostenlos abonnieren.

Alle Tagesanbruch-Ausgaben finden Sie hier.

Alle Nachrichten lesen Sie hier.