Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Sowjetische Dissidenten "Über diese Zeit schweigt Putin"

Die sowjetischen Kommunisten duldeten keine Kritik, dennoch fanden Dissidenten den Mut zum Widerspruch. Was ihre Geschichte mit Wladimir Putin und Alexei Nawalny zu tun hat, erklärt Historiker Benjamin Nathans.

Die Kommunisten in der Sowjetunion sahen sich als Speerspitze der menschlichen Entwicklung. Doch gegen die aufbegehrenden Dissidenten im eigenen Land fiel ihnen nicht mehr ein, als sie in Gefängnisse und Psychiatrien zu sperren.

Wer waren diese Menschen, die sich dem sowjetischen Staatsterror widersetzten – und welches Ziel verfolgten sie? Wie trugen sie zum Untergang der Sowjetunion bei? Und was hat Russlands heutiger Machthaber Wladimir Putin aus ihrer Geschichte gelernt? Diese Fragen beantwortet Benjamin Nathans, Historiker, Pulitzerpreisträger und Autor des Buches "To the Success of Our Hopeless Cause", im Gespräch.

t-online: Professor Nathans, Alexei Nawalny hat die sowjetischen Dissidenten als gescheitert betrachtet, gleichwohl hat er im Straflager Werke von Alexander Solschenizyn und Natan Scharanski gelesen. Warum?

Benjamin Nathans: Tatsächlich war Nawalnys Urteil über die sowjetischen Dissidenten hart, in den letzten zwei Jahren seines Lebens hat er aber seine Meinung teilweise geändert. Im Straflager fand Nawalny Inspiration vor allem bei Alexander Solschenizyn, Anatoli Martschenko und Natan Scharanski, alles Männer, die die Erfahrung von langer Haft geteilt haben: Sie waren zur Zeit der Sowjetunion in den Gulag oder ins Gefängnis gesperrt worden. Martschenko wurde, wie Nawalny, im Gefängnis getötet. Mit Scharanski, der heute noch lebt, hat Nawalny vor seinem Tod sogar persönliche Briefe ausgetauscht.

In welcher Hinsicht lag Nawalny mit seiner Ansicht über die sowjetischen Dissidenten richtig – und inwiefern hat er sich geirrt?

Der Vorwurf an die sowjetischen Dissidenten lautete, dass sie faktisch nichts erreicht hätten. Richtig ist ohne jeden Zweifel, dass die Dissidenten an der Verwirklichung ihres großen Ziels, die Sowjetunion in einen Rechtsstaat zu verwandeln, gescheitert sind. Allerdings haben die Dissidenten über Jahrzehnte vehement dazu beigetragen, dass das sowjetische Regime auch noch die Reste seiner Legitimation verloren hat, was zu seiner Aushöhlung und dann seiner plötzlichen Implosion maßgeblich beigetragen hat. Sie waren letztlich also keineswegs Verlierer, Spott ist keineswegs angebracht.

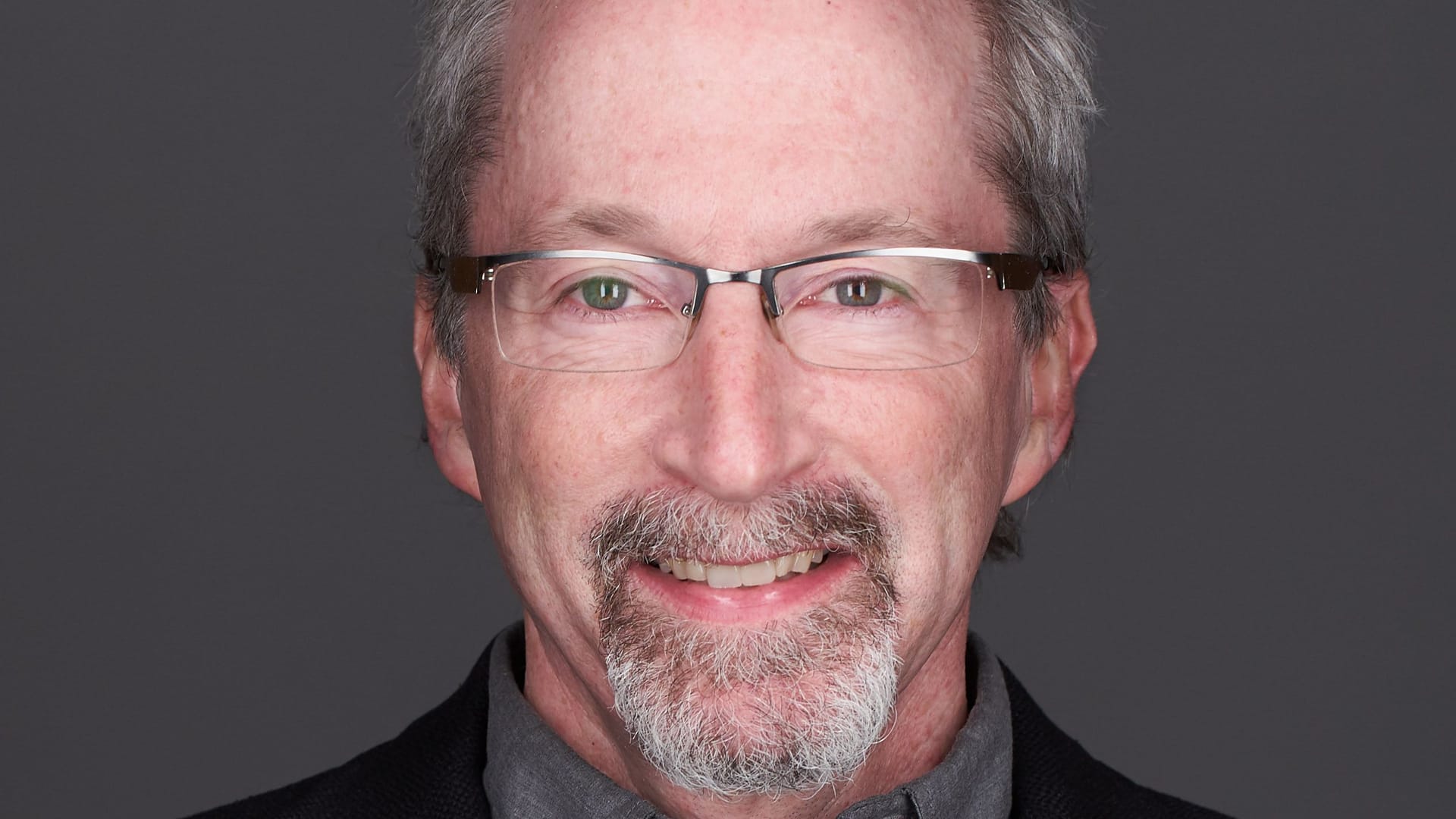

Zur Person

Benjamin Nathans, geboren 1962, lehrt Geschichte an der University of Pennsylvania. Zu Nathans Forschungsschwerpunkten gehören das imperiale Russland und die Sowjetunion, die Geschichte der Menschenrechte sowie die moderne europäisch-jüdische Geschichte. Sein Buch "To the Success of Our Hopeless Cause. The Many Lives of the Soviet Dissident Movement" wurde 2025 mit dem Pulitzerpreis in der Kategorie Sachbuch ausgezeichnet.

Nawalny verstand diese Menschen am Ende seines Lebens besser?

Ich denke, ja. Das war an Nawalny überhaupt beeindruckend, auch in seinen Vierzigerjahren war er für neue Denk- und Sichtweisen offen, er verfügte über einen freien, kreativen Geist und konnte seine Meinung entsprechend ändern. Das war eine bemerkenswerte Eigenschaft Nawalnys, ein Wladimir Putin wird hingegen niemals Fehler eingestehen.

Ebenso wie das sowjetische Regime, das sich einst von den Dissidenten herausgefordert gefühlt hat?

Der Umgang des sowjetischen Regimes mit den Dissidenten zeigte, wie starrsinnig, kompromisslos und uneinsichtig es war. Immer wieder haben die Dissidenten das Regime vorgeführt, sie haben klargemacht vor aller Welt, dass der Kreml seine eigenen Gesetze nicht befolgen wollte und konnte. Stattdessen griff das Regime zu politischen Prozessen, die Urteile waren bestellt und lauteten auf "schuldig". Das war der sowjetischen und der internationalen Öffentlichkeit bewusst, weswegen diese Prozesse für die sowjetische Führung und den Geheimdienst KGB eigentlich Katastrophen in Sachen Public Relations waren.

In Ihrem Buch "To the Success of Our Hopeless Cause" erzählen Sie Entstehung und Verlauf der sowjetischen Dissidentenbewegung. Was war das Ziel dieser Menschen?

Der Schriftsteller Andrei Amalrik, der selbst zu den Dissidenten gehörte, hat es einmal auf den Punkt gebracht: "In einem unfreien Land begannen sie, sich wie freie Menschen zu benehmen." Die grundlegende Idee war dabei so simpel wie genial: Die sowjetische Verfassung von 1936 garantierte den Bürgern der UdSSR grundlegende Rechte wie Rede- und Versammlungsfreiheit. Warum sollte der Staat nicht beim Wort genommen werden?

So hat es Sowjetdiktator Josef Stalin, auf den diese Verfassung zurückgeht, sicher nicht gemeint.

Ganz sicher nicht. Deswegen ereignete sich auch unter Stalins Nachfolgern das furchtbare Drama, das die sowjetische Führung angerichtet hat. Diese Leute, diese Kommunisten, betrachteten sich als Avantgarde innerhalb der Menschheitsgeschichte, in Wirklichkeit praktizierten sie eine archaische Form der Machtausübung: In der Sowjetunion herrschte nicht das Recht, sondern die Macht. Und die Macht fühlte sich von den Dissidenten herausgefordert. Nach einem Vierteljahrhundert Stalin-Diktatur waren die Kommunisten zu einem Dialog gar nicht fähig.

Der Beginn der sowjetischen Dissidentenbewegung ist mit dem Namen Alexander Wolpin verbunden. Wer war dieser Mann?

Alexander Wolpin war eine bemerkenswerte Persönlichkeit: ein hochtalentierter Mathematiker, überaus exzentrisch, der bisweilen in seinen Pantoffeln durch Moskau ging. Wolpin interessierte sich sehr für die Kybernetik, wie es zahlreiche Wissenschaftler Mitte des 20. Jahrhunderts in Ost und West taten. Der Sowjetbürger Wolpin – dem österreichischen Philosophen Ludwig Wittgenstein folgend – war dabei auf der Suche nach der idealen Sprache, einer Sprache, in der jeder Begriff seine eindeutige, unverwechselbare Bedeutung besitzt und Unklarheiten unmöglich sind. Jahrelang hat Wolpin mithilfe von Mathematik und Logik versucht, eine solche Sprache zu entwickeln. Um es kurz zu machen: Er ist daran gescheitert.

Aber Wolpin hatte gleichwohl die bahnbrechende Idee, die Sowjetunion mit ihrem Versprechen von Menschenrechten beim Wort zu nehmen?

Wolpin war mehrmals von Polizei und Geheimdienst ins Gefängnis oder in die Psychiatrie gesperrt worden. Gerade in solche Psychiatrien verfrachtete die Staatsmacht oftmals missliebige Menschen. Nicht weil sie tatsächlich psychisch erkrankt waren, sondern um sie, ohne die schädliche Publizität eines juristischen Prozesses, aus dem Verkehr zu ziehen. Während seiner Zeit in Psychiatrie und Gefängnis hatte Wolpin reichlich Zeit, sich mit dem sowjetischen Recht und den Gesetzen zu beschäftigen. Die entsprechenden Gesetzeswerke standen in den jeweiligen Bibliotheken. Dabei entdeckte er, dass die juristische Sprache fast an eine ideale Sprache grenzt.

Ein Gesetz soll eindeutig sein und keinerlei Fehlinterpretationen zulassen.

So ist es. Ein Gesetz ist der Versuch, klar und unmissverständlich auszudrücken, was erlaubt, was verboten und was obligatorisch ist. Wir haben es also mit drei moralischen Kategorien zu tun. Wolpin hat über diese Überlegungen in seinen Tagebüchern geschrieben. Diese sind unveröffentlicht, aber ich konnte sie bei den Forschungen für mein Buch in Moskau im Archiv der Organisation Memorial einsehen. Ende der Fünfzigerjahre schrieb Wolpin dann, dass er auf eine Gelegenheit warte, seine Erkenntnisse anzuwenden, um den Sowjetstaat unter Druck zu setzen, seine eigenen Gesetze einzuhalten.

Diese Chance bot sich dann 1965, als die Schriftsteller Andrei Sinjawski und Yuli Daniel verhaftet wurden?

Sinjwaksi und Daniel hatten in ihren im Ausland veröffentlichten satirischen Novellen und Aufsätzen unter Pseudonym Kritik an der sowjetischen Gesellschaft und dem politischen System geäußert. Deswegen wurden sie verhaftet und später in einem Prozess verurteilt. Wolpin meinte, Sinjwaksi und Daniel hätten nicht gegen die Verfassung, sondern gegen den Machtanspruch der Kommunistischen Partei gehandelt. Im Dezember 1965 haben Dutzende sowjetische Intellektuelle öffentlich gefordert, dass der Prozess gegen Sinjwaksi und Daniel völlig transparent sein sollte. Das war eben die erste "Glasnost- ("Transparenz-")Versammlung". Für Moskau war das ein Schock sowie eine Blamage.

Die Zahl der sowjetischen Dissidenten war stets gering, bemessen an der Bevölkerungszahl des Riesenreichs Sowjetunion, zudem stammten sie aus den Reihen der Intelligenzija, den Intellektuellen. Waren damit ihre Chancen auf Erfolg nicht von vornherein gering?

In gewisser Weise war es so. Der überwiegende Teil der sowjetischen Bevölkerung und selbst engste Freunde hielten Wolpin und seine Gleichgesinnten für vollkommen naiv. Nahezu jeder Sowjetbürger wusste ganz genau, dass Recht und Verfassung lediglich eine Fassade waren, um der Bevölkerung und dem Ausland weiszumachen, dass die Kommunistische Partei mittels Gesetzen regieren würde. Wolpin wiederum sagte, dass genau diese Einstellung seiner Mitbürger Teil des Problems sei. Wenn mehr und mehr Sowjetbürger das sowjetische Gesetzbuch lesen, ernst nehmen und auf seine buchstäbliche Erfüllung pochen würden, dann wäre ein grundsätzlicher Wandel in der Sowjetunion möglich.

Die Dissidenten wurden sowohl im Westen als auch vom sowjetischen Regime missverstanden. Worin bestand der entscheidende Irrtum?

Die Dissidenten haben niemals geplant, die Sowjetmacht zu Fall zu bringen, sie haben auch niemals beabsichtigt, die Macht zu übernehmen. So was konnten sie sich auch kaum vorstellen. Diese Menschen waren durchaus Sowjetbürger und gar keine Anti-Kommunisten. Sie wollten das Sowjetsystem nicht abschaffen, sondern reformieren. Als die Existenz der Dissidenten dann im westlichen Ausland bekannt wurde, herrschte dort Überraschung: Auch hinter dem Eisernen Vorhang gab es anscheinend Liberale wie uns, mit denen man reden konnte! Das war schwer mit der Totalitarismustheorie in Einklang zu bringen.

Aber das eigentliche Ziel und die Motivation der Dissidenten in der Sowjetunion hat man im Westen nicht erkannt?

Gerade in meinem Heimatland USA neigt man bisweilen dazu, sich als Maß aller Dinge zu empfinden. Dort und auch andernorts im Westen sah man die sowjetischen Dissidenten als Spiegelbild seiner selbst, als westlich gesinnte Liberale, die durch Launen des Schicksals lediglich auf der falschen Seite des Eisernen Vorhangs geboren worden waren. Das war falsch. Da sich das sowjetische Regime wiederum jedem Dialog mit den Dissidenten verweigerte, waren diese Leute aber wiederum glücklich, dass der Westen im Kontext des Kalten Krieges an ihnen interessiert war.

Wie der KGB ging auch der Westen davon aus, dass es sich bei den Dissidenten in der Sowjetunion um eine Art Widerstandsbewegung mit festen Strukturen und Anführern handeln musste. Eine weitere Fehleinschätzung?

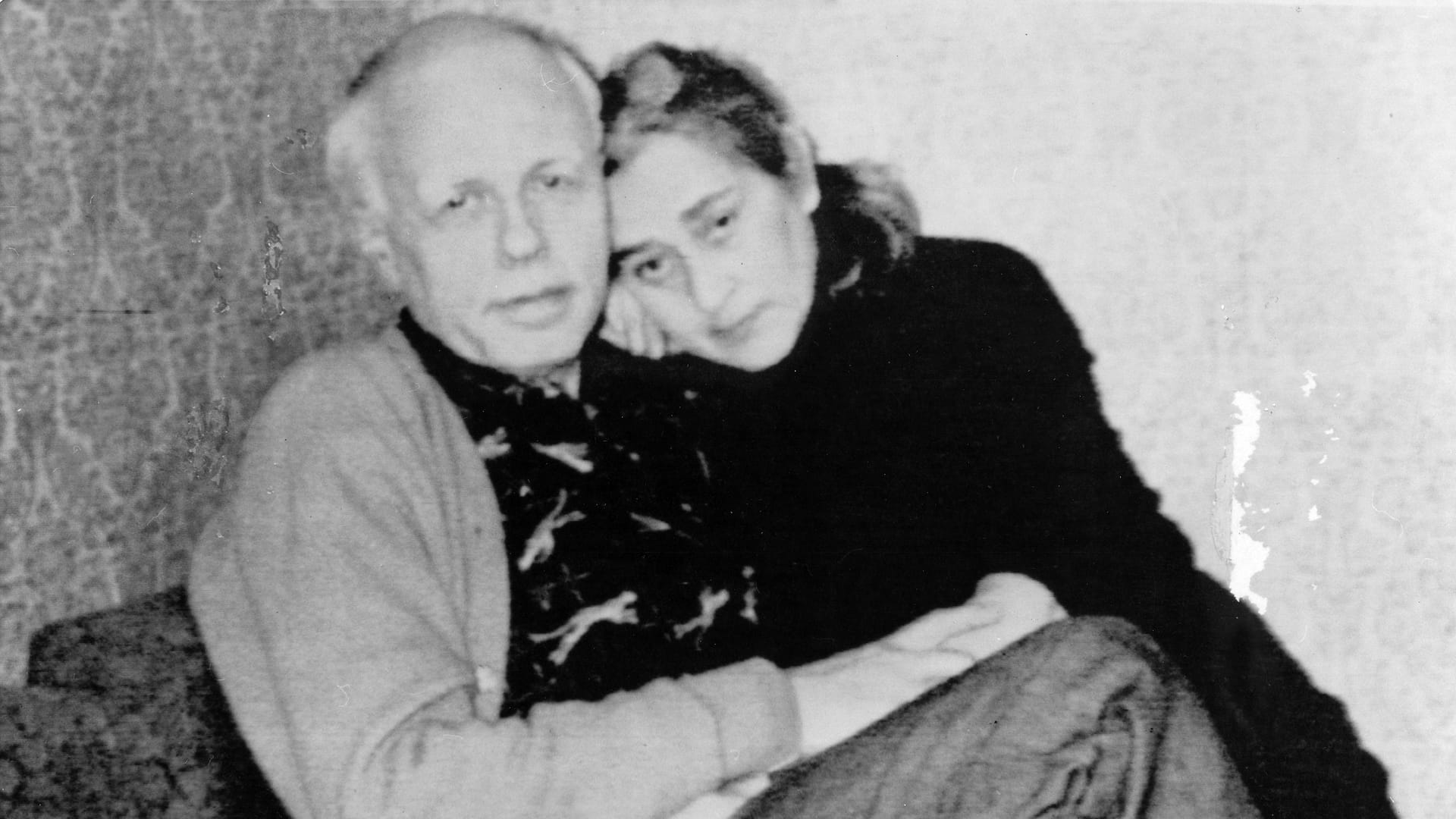

Die sowjetischen Dissidenten hatten keine Anführer, das war ein gewaltiges Missverständnis. Sie waren eher eine minimalistische Reformbewegung. Da aber in der betreffenden Denkweise jede Bewegung Anführer hat, mussten dies in dieser Vorstellung obendrein Männer sein. Man ging einfach davon aus. Jelena Bonner, die zweite Ehefrau des berühmten Dissidenten Andrei Sacharow, war jedem in der Sowjetunion ein Begriff. Im Westen wurde sie meist nur als Frau Sacharowa erwähnt. Larissa Bogoras, die Ehefrau des schon erwähnten Schriftstellers Juli Daniel, war üblicherweise nur Frau Daniel. Dabei war ihre Arbeit als Dissidentin bedeutender als die ihres Mannes.

Namen wie Alexander Solschenizyn und Andrei Sacharow sind bis heute bekannt, die vieler anderer sind nahezu vergessen. Woran liegt das?

Wie Goethe einst geschrieben hat: "Wo viel Licht ist, ist starker Schatten." Manche Dissidenten wurden von westlichen Medien geradezu zu Helden erkoren, viele andere verblieben tatsächlich im Schatten. Die Namen zahlreicher anderer Dissidenten sind niemals einem größeren Teil der Weltöffentlichkeit bekannt geworden. Auch in Russland – gerade in der aktuellen Situation – sind sie vergessen. Mit meinem Buch möchte ich hingegen einen Beitrag leisten, die sowjetischen Dissidenten besser zu verstehen.

Wie viele Menschen lassen sich den Dissidenten zurechnen?

Das ist eine gute Frage. Die Dissidenten gaben schließlich keine Mitgliedsausweise oder dergleichen aus. Trotzdem wissen wir, dass sich zum Höhepunkt der Bewegung rund 1.000 Menschen zu ihnen bekannt haben. Das liegt daran, dass diese Leute die offenen Briefe und Petitionen der Dissidenten unterzeichnet haben. In vielen Fällen haben wir nicht nur die Namen, sondern auch die Adressen und sogar die Telefonnummern der Unterzeichner. Das lag an der von Alexander Wolpin angemahnten Transparenz.

Rund 1.000 Dissidenten bei einer Bevölkerung von ungefähr 240 Millionen Sowjetbürgern – das scheint sehr wenig.

Das war es auch. Aber ihren Einfluss sollte man nicht unterschätzen. Über den Samisdat, den "Selbstverlag", erreichten die Dissidenten zahlreiche Menschen in der Sowjetunion. Per Samisdat wurden zahlreiche Werke, die der Staatsmacht missfielen, aufwendig im Untergrund verbreitet. Alexander Solschenizyns "Archipel Gulag" gehört zu den bekanntesten. Aber es gab auch eine alternative Presse im Samisdat.

Wie die "Chronik der laufenden Ereignisse", gegründet von Natalja Gorbanewskaja?

Die "Chronik der laufenden Ereignisse" war bedeutend, Natalja Gorbanewskaja gehört zu den Frauen der Dissidentenbewegung, deren Wirken viel zu wenig bekannt ist. Glücklicherweise schreibt jetzt die deutsche Historikerin Susanne Schattenberg eine großartige Biografie von Gorbanewskaja. In das System des Samisdat waren Zehntausende Menschen eingebunden, die die Erzeugnisse kopierten oder lasen und weitergaben. Ich kann diese Zahl nennen, weil der KGB akribisch Akten über diese Leute geführt hat. Der Geheimdienst hat auch ermittelt, wo überall in der Sowjetunion verbotene Informationen zu bekommen waren. Das Ergebnis war für den KBG erschwerend: von Leningrad, heute wieder Sankt Petersburg, bis Wladiwostok.

Über westliche Sender kamen ebenso Informationen ins Land.

Das spannt den Bogen noch weiter, ja. Über westliche Kurzwellensender wie Voice of America, Radio Liberty, BBC und Deutsche Welle erreichte der Samisdat noch mehr Menschen in der Sowjetunion. Die Zahl dürfte in die Millionen gehen. Wir dürfen auch nicht die westlichen Journalisten vergessen, die verbotene Werke aus der Sowjetunion hinaus- und hineinschmuggelten.

Also wirkten die Dissidenten eher an einer Erosion denn einer Revolution des sowjetischen Systems mit?

So lässt es sich zusammenfassen. Wir haben bis heute irgendwie das Bild von der Sowjetunion als einer totalitären, geschlossenen Gesellschaft. Für die Stalinzeit mag das noch zutreffen, aber für die Zeit nach ihm nicht mehr. Ja, die Sowjetunion war ein repressives, diktatorisches Regime, aber es herrschte nicht mehr der blanke Terror wie unter Stalin. Einen Dialog mit den Dissidenten hat das Regime gleichwohl verweigert, weder auf Briefe noch Petitionen reagiert. Stattdessen ließ man diese Leute durch den KGB verfolgen.

In den Siebzigerjahren trat ein junger Mann in die Dienste des KGB ein, sein Name lautet Wladimir Putin.

Ja, Putin lernte eben beim KGB sein Handwerk, genaugenommen bei der 5. Hauptverwaltung, die für innenpolitische Gegner zuständig gewesen ist. Das wissen wir aus Dokumenten. Putin spricht immer nur über seine spätere Tätigkeit in Dresden, aber über diese Zeit schweigt er.

Die sowjetischen Dissidenten traten für Menschenrechte und Rechtsstaat ein, beide hat Wladimir Putin erneut nach einer kurzen Phase demokratischer Hoffnung nach dem Untergang der Sowjetunion geschliffen. Manche sprechen Russland gar die Fähigkeit zur Demokratie ab. Was halten Sie davon?

Es ist bemerkenswert, wie die Struktur des russischen Staates nach jedem Bruch oder jeder Öffnung zu stark zentralisierten, autoritären und personenzentrierten Machtformen zurückzukehren scheint. Sollte Russland dieses historische Muster verlassen, was ich für möglich halte, wird wahrscheinlich viel davon abhängen, ob das russische Volk seinem Staat sinnvolle Grenzen setzen kann und will. Wie viele autoritäre Systeme hat Russland die Fassade demokratischer Institutionen – Parlament, Verfassung, Parteien, Gerichte und Richter – angenommen. Das Problem ist, dass diese Institutionen nicht unabhängig funktionieren. Aber ich glaube, sie haben das Potenzial dazu – wenn das russische Volk es will. Dies kann nur eine engagierte Bevölkerung leisten, die tatsächlich demokratische Entscheidungsprozesse wünscht. Eine bedeutende militärische Niederlage oder ein wirtschaftlicher Abschwung haben das Potenzial, einen solchen Wandel einzuleiten.

Bitte erklären Sie das noch etwas näher.

Viel zu lange hat die russische Elite das Recht monopolisiert, Entscheidungen zu treffen und gegebenenfalls Reformimpulse zu setzen. Es gibt eine personifizierte Herrschaft in Form von Putin – und das ist extrem gefährlich. 1979 entschied ein Kreis von fünf, sechs alten Männern, dass die sowjetische Armee in Afghanistan einmarschierte. Wir wissen es noch nicht, aber ich vermute, dass es 2022 eine ähnliche Zahl von ebenfalls alten Männern gewesen ist, die das Gleiche in Hinsicht auf die Ukraine entschieden haben. Dagegen haben die Dissidenten gekämpft, sie wollten einen demokratischen Rechtsstaat, nicht die Diktatur alter Männer.

Hat Putin aus der Geschichte der sowjetischen Dissidenten gelernt?

Ich glaube, Putin hat viel gelernt. Er macht das viel geschickter und klüger als Leonid Breschnew oder Juri Andropow, seine Vorgänger im Kreml aus der Sowjetzeit. Nach der Vollinvasion der Ukraine 2022 hat er etwa derart viele Menschen ausreisen lassen. So hat er die Entstehung von potenziellen neuen Dissidenten erschwert. Jetzt ist Putin am Ziel, nun hat er das Russland, das er will. Der Krieg gegen die Ukraine hat es ihm ermöglicht, so zu regieren, wie es ihm liegt: mit Zensur und Polizei.

Alexei Nawalny starb 2024 im Straflager. Gibt es gleichwohl Hoffnung?

Nicht alle frei und unabhängig denkenden Menschen haben Russland verlassen. Aber die Wahrscheinlichkeit einer inneren Protestbewegung halte ich momentan für gering. Russland muss diesen Krieg verlieren, das erscheint mir als das Beste. Eine demokratische und wirtschaftlich florierende Ukraine, das fürchtet Putin am meisten. Denn es würde allen Russen demonstrieren, dass sein Weg nicht der einzige ist.

Professor Nathans, vielen Dank für das Gespräch.

- Persönliches Gespräch mit Benjamin Nathans via Videokonferenz