Kosten, Einsparpotenzial, Förderung Energetische Sanierung: Was Sie 2025 wissen müssen

Energetische Sanierungen steigern den Wohnkomfort und sparen langfristig Kosten. Welche Möglichkeiten und Förderungen es gibt.

Die gute Nachricht zuerst: Die neue schwarz-rote Bundesregierung hat beschlossen, die Förderung für energetisches Sanieren auch 2025 fortzusetzen. Trotz der Unsicherheiten um den Bundeshaushalt können Hausbesitzer weiterhin mit staatlicher Unterstützung rechnen, wenn sie ihr Zuhause energieeffizienter gestalten wollen. Welche Möglichkeiten der energetischen Sanierung es gibt, wie Sie die Kosten steuerlich geltend machen können und welche Förderung es genau gibt, lesen Sie im Artikel.

Was bedeutet "energetisch sanieren"?

Eine energetische Sanierung umfasst alle baulichen Veränderungen an einem bestehenden Gebäude, die dessen Energieverbrauch deutlich senken. Das Spektrum reicht von der Dämmung der Außenwände über den Austausch alter Fenster bis hin zur kompletten Modernisierung der Heizungsanlage. Ziel ist es, weniger Energie für Heizung, Warmwasser und Lüftung zu verbrauchen und dadurch sowohl die Umwelt zu schonen als auch langfristig Kosten zu sparen.

Der Begriff "energetisch" bezieht sich dabei auf die Energieeffizienz des Gebäudes. Je weniger Energie ein Haus benötigt, um eine angenehme Wohntemperatur zu erreichen, desto energieeffizienter ist es. Entscheidend für den Erfolg einer energetischen Sanierung ist der ganzheitliche Ansatz: Nur wenn alle Komponenten wie Dämmung, Heizung und Fenster optimal aufeinander abgestimmt sind, entfaltet die Modernisierung ihre volle Wirkung.

Einzelne Maßnahmen können bereits Verbesserungen bringen, ihre Effizienz steigt jedoch erheblich, wenn sie als Teil eines durchdachten Gesamtkonzepts umgesetzt werden.

Lesen Sie im Folgenden zunächst, welche Möglichkeiten des energetischen Sanierens es gibt, was diese nützen und kosten. Welche konkreten Fördermöglichkeiten es gibt, lesen Sie am Ende dieses Artikels.

Heizungstausch: Herzstück der Energieeffizienz

Der Austausch einer veralteten Heizungsanlage bietet oft das größte Einsparpotenzial bei einer energetischen Sanierung. Während alte Öl- oder Gasheizungen nur einen Teil der eingesetzten Energie in nutzbare Wärme umwandeln, erreichen moderne Systeme deutlich höhere Wirkungsgrade. Besonders effizient arbeiten Wärmepumpen, die Umweltwärme aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser verwenden und diese durch einen technischen Prozess auf ein nutzbares Temperaturniveau bringen. Lesen Sie hier, wie die einzelnen Wärmepumpen funktionieren.

So kann eine moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe aus einer Kilowattstunde Strom bis zu drei oder sogar vier Kilowattstunden Wärme erzeugen. Diese Effizienz wird durch die sogenannte Jahresarbeitszahl ausgedrückt, die das Verhältnis zwischen erzeugter Wärme und eingesetztem Strom über ein ganzes Jahr beschreibt. Je höher diese Zahl, desto effizienter arbeitet die Anlage. In Kombination mit einer Photovoltaikanlage kann eine Wärmepumpe nahezu klimaneutral betrieben werden, da der benötigte Strom dann vom eigenen Dach stammt.

Die Investitionskosten für eine neue Heizungsanlage variieren erheblich – je nach System und Aufwand. Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe inklusive Installation und aller notwendigen Anpassungen ist – je nach System und Aufwand – eine erhebliche Investition, die sich dank der niedrigen Betriebskosten aber nach einigen Jahren amortisiert (finden Sie konkrete Rechenbeispiele weiter unten im Text).

Eine Gas-Brennwertheizung in Kombination mit einer Solarthermieanlage zur Warmwasserbereitung mag in der Anschaffung zwar günstiger sein als eine reine Wärmepumpe. Es ist jedoch zu beachten, dass der Einbau reiner Öl- oder Gasheizungen in Neubauten seit 2024 nicht mehr zulässig ist. Darüber hinaus greift für neue Heizungen in Bestandsgebäuden spätestens ab Mitte 2028 die Pflicht zur Nutzung von mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energien.

Hausbesitzer müssen zudem bei fossilen Brennstoffen mit kontinuierlich steigenden Betriebskosten rechnen, da die Bundesregierung die CO₂-Bepreisung kontinuierlich erhöht.

Die staatliche Förderung für den Heizungstausch ist besonders attraktiv: Über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) werden bis zu 70 Prozent der Investitionskosten bezuschusst. Die Grundförderung beträgt 30 Prozent, weitere Boni sind je nach Situation möglich. Wer eine funktionsfähige alte Heizung gegen eine klimafreundliche Alternative tauscht, erhält einen zusätzlichen Klimageschwindigkeitsbonus. Haushalte mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen unter 40.000 Euro können einen Einkommensbonus erhalten.

Wärmedämmung: Energieverluste reduzieren

Wie viel Energie ein Haus benötigt, wird maßgeblich durch die Gebäudehülle bestimmt. Ungedämmte Altbauten können bis zu 40 Prozent ihrer Heizenergie über Wände, Dach und Keller verlieren. Eine fachgerecht ausgeführte Dämmung wirkt hingegen wie eine warme Jacke für das Haus und kann diese Verluste drastisch reduzieren.

Die Fassadendämmung gehört mit zu den wirksamsten Maßnahmen einer energetischen Sanierung. Je nach gewähltem System und Material kostet sie zwischen 50 und 200 Euro pro Quadratmeter. Ein sogenanntes Wärmedämmverbundsystem für ein typisches Einfamilienhaus mit etwa 150 Quadratmetern Wandfläche schlägt mit rund 24.000 bis 30.000 Euro zu Buche. Dabei werden Dämmplatten direkt auf die Außenwand geklebt und gedübelt, mit einem Armierungsgewebe versehen – einem dünnen, engmaschigen Netz aus Glasfasern – und abschließend verputzt. Diese Methode ist besonders effektiv, da sie Wärmebrücken minimiert und eine durchgehende Dämmschicht schafft.

Was ist eine Wärmebrücke?

Eine Wärmebrücke ist ein Bereich an einem Gebäude, an dem mehr Wärme nach außen entweicht als an den angrenzenden Flächen, weil dort die Konstruktion ungünstig oder die Wärmedämmung schlechter ist. Es ist quasi eine "Schwachstelle" in der Hauswand, durch die besonders viel Heizwärme verloren geht.

Deutlich günstiger als eine Fassadendämmung ist in der Regel die Dämmung der obersten Geschossdecke. Sie kostet je nach Ausführung zwischen 25 und 55 Euro pro Quadratmeter und bringt dennoch spürbare Einsparungen. Wenn der Dachboden nicht als Wohnraum genutzt wird, reicht es oft aus, die Geschossdecke zu dämmen. Soll der Raum möglicherweise später ausgebaut werden, empfiehlt sich eine begehbare Dämmung, die etwas teurer ist, Ihnen aber eine flexiblere Nutzung des Raumes ermöglicht.

Die Dämmung der Kellerdecke von unten ist mit 25 bis 50 Euro pro Quadratmeter eine der kostengünstigsten Maßnahmen mit sofortiger Wirkung auf die Heizkosten. Bei der Auswahl der Dämmmaterialien stehen verschiedene Optionen zur Verfügung: von kostengünstigen Polystyrolplatten über Mineralwolle bis hin zu ökologischen Alternativen wie Holzfaser oder Zellulose, die zudem Wärme länger speichern und eine bessere Feuchtigkeitsregulierung besitzen.

Wie stark die Dämmwirkung ist, zeigt der sogenannte U-Wert – er gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger diese Zahl, desto besser hält die Dämmung die Wärme im Haus. Ungedämmte Außenwände haben Werte zwischen 1,5 und 2,0, gut gedämmte Wände schaffen Werte unter 0,2. Diese Angaben finden sich auch in Förderanträgen und helfen bei der Einschätzung der möglichen Energieeinsparung.

Moderne Fenster: weniger Wärmeverluste

Zu den größten Schwachstellen in der Gebäudehülle gehören alte Fenster mit Einfachverglasung. Sie haben U-Werte zwischen 5,0 und 6,0 und lassen entsprechend viel Wärme entweichen. Moderne Fenster mit Dreifachverglasung erreichen dagegen Werte von 0,5 bis 0,7 und reduzieren die Wärmeverluste um bis zu 80 Prozent.

Besonders wichtig ist der richtige Zeitpunkt für den Fenstertausch. Er sollte idealerweise in Kombination mit einer Wanddämmung erfolgen, um Wärmebrücken und Schimmelprobleme zu vermeiden. Werden nur die Fenster getauscht, während die Wände ungedämmt bleiben, kann sich an den kälteren Wandflächen Feuchtigkeit niederschlagen und zu Schimmelbildung führen. Die neue Dichtigkeit der Fenster erfordert zudem ein angepasstes Lüftungsverhalten oder den Einbau einer kontrollierten Wohnraumlüftung (siehe unten).

Die Verglasung ist ebenfalls entscheidend für die Energieeffizienz. Zweifachverglasungen sind heute Standard, für besonders hohe Ansprüche kommen Dreifachverglasungen zum Einsatz. Spezielle Beschichtungen und Edelgasfüllungen zwischen den Scheiben verbessern die Dämmwirkung zusätzlich. Auch der Rahmen spielt eine wichtige Rolle: Moderne Mehrkammersysteme bei Kunststofffenstern oder thermisch getrennte Aluminiumprofile minimieren Wärmeverluste über den Rahmen.

Kontrollierte Lüftung: bessere Luftqualität und Energieeffizienz

Mit der zunehmenden Dichtigkeit moderner oder sanierter Gebäude wird die kontrollierte Belüftung immer wichtiger. Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung können typischerweise zwischen 80 und 90 Prozent der Wärme aus der Abluft zurückgewinnen und damit den Energieverbrauch weiter senken. Gleichzeitig sorgen sie für konstant gute Luftqualität und verhindern Feuchtigkeitsschäden.

Eine zentrale Lüftungsanlage für ein Einfamilienhaus kostet inklusive Einbau zwischen 8.000 und 15.000 Euro. Dezentrale Systeme, bei denen in jedem Raum einzelne Geräte in die Außenwand eingebaut werden, kosten für ein ganzes Einfamilienhaus etwa zwischen 4.000 und 7.000 Euro – je nach Anzahl der benötigten Geräte und Installationsaufwand. Bei den Betriebskosten haben dezentrale Anlagen klare Vorteile mit nur 30 bis 80 Euro jährlichen Stromkosten, während zentrale Systeme etwa 120 Euro pro Jahr verbrauchen. Dafür arbeiten zentrale Anlagen oft effizienter bei der Wärmerückgewinnung und können dadurch mehr Heizkosten einsparen.

Moderne Lüftungsanlagen arbeiten zudem bedarfsgerecht und passen ihre Leistung automatisch an die Luftqualität an. Sensoren überwachen kontinuierlich Feuchtigkeit und CO₂-Gehalt und steuern entsprechend, wie stark gelüftet wird. Hochwertige Anlagen verfügen über verschiedene Betriebsmodi und können im Sommer auch zur Kühlung beitragen, indem sie nachts kühle Außenluft ins Haus holen.

Solarthermie: kostenlose Sonnenenergie

Solarthermieanlagen wandeln Sonnenstrahlung direkt in nutzbare Wärme um und können einen erheblichen Teil des Warmwasserbedarfs decken. Eine Standardanlage zur Warmwasserbereitung kann in hiesigen Breitengraden etwa 60 Prozent des jährlichen Bedarfs einer vierköpfigen Familie decken. Größere Anlagen mit Heizungsunterstützung schaffen sogar 20 bis 30 Prozent des gesamten Wärmebedarfs (Heizung + Warmwasser).

Die Investitionskosten für eine Solarthermieanlage zur Warmwasserbereitung liegen zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Anlagen mit Heizungsunterstützung kosten 8.000 bis 15.000 Euro. Die Technik ist ausgereift und wartungsarm, die Lebensdauer beträgt 20 bis 25 Jahre. Bewährt haben sich Flachkollektoren, die auf dem Dach oder an der Fassade montiert werden. Für höhere Temperaturen, ungünstige Standorte oder schwierige Bedingungen eignen sich die effizienteren, aber teureren Röhrenkollektoren.

Entscheidend für die Wirtschaftlichkeit ist die optimale Auslegung der Anlage. Eine zu kleine Anlage nutzt das Potenzial nicht aus, eine zu große produziert im Sommer mehr Wärme, als benötigt wird. Fachbetriebe berechnen die optimale Größe basierend auf dem Warmwasserbedarf, der verfügbaren Dachfläche und der Ausrichtung des Hauses.

Gesetzliche Vorgaben schaffen klare Rahmenbedingungen

Das Gebäudeenergiegesetz, kurz GEG, verpflichtet Eigentümer in bestimmten Situationen zur energetischen Sanierung. Diese gesetzlichen Pflichten sollen den Energieverbrauch im Gebäudesektor senken und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Die Regelungen sind differenziert und berücksichtigen verschiedene Situationen.

Bei einem Eigentümerwechsel durch Kauf, Erbschaft oder Schenkung haben die neuen Besitzer nach der Eintragung ins Grundbuch zwei Jahre Zeit für bestimmte Maßnahmen. Dazu gehört unter anderem die Dämmung der obersten Geschossdecke, wenn diese nicht den Mindestanforderungen an den Wärmeschutz entspricht, wonach der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) maximal 0,24 betragen darf. Als Alternative kann auch das darüber liegende Dach entsprechend gedämmt werden.

Außerdem müssen ungedämmte Heizungs- und Warmwasserleitungen in unbeheizten Räumen nachträglich gedämmt werden. Diese Maßnahme ist besonders kostengünstig und bringt sofortige Einsparungen. Darüber hinaus müssen Heizkessel ausgetauscht werden, wenn sie älter als 30 Jahre sind – es sei denn, es handelt sich um Niedertemperatur- oder Brennwertkessel.

Eine wichtige Ausnahme von diesen Pflichten gilt für Eigentümer, die bereits seit dem 1. Februar 2002 selbst in der Immobilie wohnen. Sie sind von den Nachrüstpflichten befreit, solange sie das Gebäude selbst nutzen. Dadurch sollen langjährige Bewohner vor unzumutbaren Kosten geschützt werden.

Bei umfangreichen Baumaßnahmen greifen weitere Vorschriften. Werden etwa mehr als zehn Prozent eines Bauteils erneuert, müssen die energetischen Mindestanforderungen des GEG erfüllt werden. Das betrifft unter anderem die Erneuerung des Dachs, die Sanierung der Fassade oder den Austausch von Fenstern. Diese sogenannte Bagatellgrenze bezieht sich dabei auf die Gesamtfläche des jeweiligen Bauteils, nicht auf einzelne Bereiche.

Wer diese Pflichten nicht erfüllt, riskiert empfindliche Bußgelder, die je nach Verstoß bis zu 50.000 Euro betragen können. Die Kontrolle erfolgt durch die örtlichen Baubehörden oder bevollmächtigte Schornsteinfeger im Rahmen ihrer regulären Tätigkeiten. Bei Verstößen werden zunächst Fristen zur Nachbesserung gesetzt, bevor Sanktionen verhängt werden.

Kostenschätzung für verschiedene Sanierungsumfänge

Die Investitionskosten für eine energetische Sanierung hängen stark vom gewünschten Standard und dem Ausgangszustand des Gebäudes ab. Einzelmaßnahmen sind oft schon mit überschaubarem Aufwand möglich, während Komplettsanierungen entsprechend mehr kosten.

Im Zentrum einer energetischen Modernisierung steht meist der Heizungstausch. Eine neue Luft-Wasser-Wärmepumpe kostet inklusive aller Nebenarbeiten zwischen 15.000 und 25.000 Euro. Der Preis hängt von der Leistung, der gewählten Technologie und dem Aufwand für die Installation ab. Eine Erdwärmepumpe als Alternative ist wegen der notwendigen Bohrungen oder Erdarbeiten teurer, arbeitet dafür aber effizienter.

Die Fassadendämmung schlägt mit 50 bis 200 Euro pro Quadratmeter zu Buche. Für ein typisches Einfamilienhaus mit 150 Quadratmetern Außenwandfläche sind das 7.500 bis 30.000 Euro. Günstigere Alternativen wie die Kerndämmung bei zweischaligem Mauerwerk kosten nur 20 bis 30 Euro pro Quadratmeter, sind aber nicht überall möglich.

Neue Fenster kosten je nach Ausführung zwischen 500 und 1.200 Euro pro Stück. Bei 20 Fenstern in einem Einfamilienhaus sind das 10.000 bis 24.000 Euro. Die große Spanne erklärt sich durch unterschiedliche Materialien, Verglasungen und Größen. Kunststofffenster sind am günstigsten, bieten aber die geringste Lebensdauer. Holzfenster sind teurer, dafür aber langlebiger und nachhaltiger.

Die Dachdämmung kostet zwischen 100 und 180 Euro pro Quadratmeter und hängt davon ab, ob von innen oder außen gedämmt wird und ob der Dachstuhl erneuert werden muss. Bei einem Haus mit 120 Quadratmetern Dachfläche sind das 12.000 bis 21.600 Euro.

Für eine umfassende energetische Sanierung eines Einfamilienhauses sind je nach Ausgangszustand 400 bis 600 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche einzuplanen. Bei einem 150-Quadratmeter-Haus entspricht das 60.000 bis 90.000 Euro. Soll ein Altbau aus den 1970er-Jahren den KfW70-Standard erreichen, also nur noch 70 Prozent der Energie eines vergleichbaren Neubaus verbrauchen, steigen die Kosten auf 750 bis 850 Euro pro Quadratmeter.

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen den Gesamtkosten einer Sanierung und den energiebedingten Mehrkosten. Viele Maßnahmen fallen ohnehin an, wenn Bauteile das Ende ihrer Lebensdauer erreichen. Wer etwa das Dach neu decken muss, zahlt für die zusätzliche Dämmung nur die Mehrkosten, nicht die gesamten Dacharbeiten. Diese sogenannten Sowieso-Kosten reduzieren die tatsächlichen Mehrkosten einer energetischen Sanierung erheblich.

Steuerliche Entlastung für selbst genutzte Immobilien

Seit 2020 können Eigentümer selbstgenutzter Immobilien energetische Sanierungskosten steuerlich absetzen. Diese Möglichkeit ist eine Alternative zu den direkten Förderprogrammen und kann in bestimmten Situationen vorteilhaft sein.

Die steuerliche Entlastung beträgt 20 Prozent der Sanierungskosten, maximal 40.000 Euro pro Wohneinheit. Diese wird über drei Jahre verteilt: In den ersten beiden Jahren können jeweils sieben Prozent der Kosten abgesetzt werden, im dritten Jahr die verbleibenden sechs Prozent. Die Beantragung der Steuerermäßigung erfolgt im Rahmen der jährlichen Einkommensteuererklärung.

Voraussetzung für die steuerliche Förderung ist, dass die Immobilie mindestens zehn Jahre alt und selbst bewohnt ist. Die Arbeiten müssen von Fachbetrieben ausgeführt und durch eine Rechnung nachgewiesen werden. Zusätzlich ist eine Bestätigung durch einen Energieeffizienzexperten erforderlich, der vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) als Energieberater oder als Energieeffizienzexperte der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zugelassen ist und bestätigt, dass die Maßnahmen den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.

Ein wichtiger Punkt: Steuerförderung und staatliche Zuschüsse schließen sich gegenseitig aus. Hausbesitzer müssen sich für eine Variante entscheiden. Die steuerliche Lösung hat den Vorteil, dass sie erst nach Abschluss der Maßnahmen beantragt wird und damit keine Vorab-Planung erfordert. Dafür sind die direkten Zuschüsse oft höher, besonders bei der Heizungsförderung.

Die steuerliche Förderung umfasst die gleichen Maßnahmen wie die direkten Förderprogramme: Dämmung von Wänden, Dächern und Geschossdecken, Erneuerung von Fenstern und Außentüren, Erneuerung oder Optimierung der Heizungsanlage, Einbau einer Lüftungsanlage sowie Installation digitaler Systeme zur energetischen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung.

Vielfältige Fördermöglichkeiten nutzen

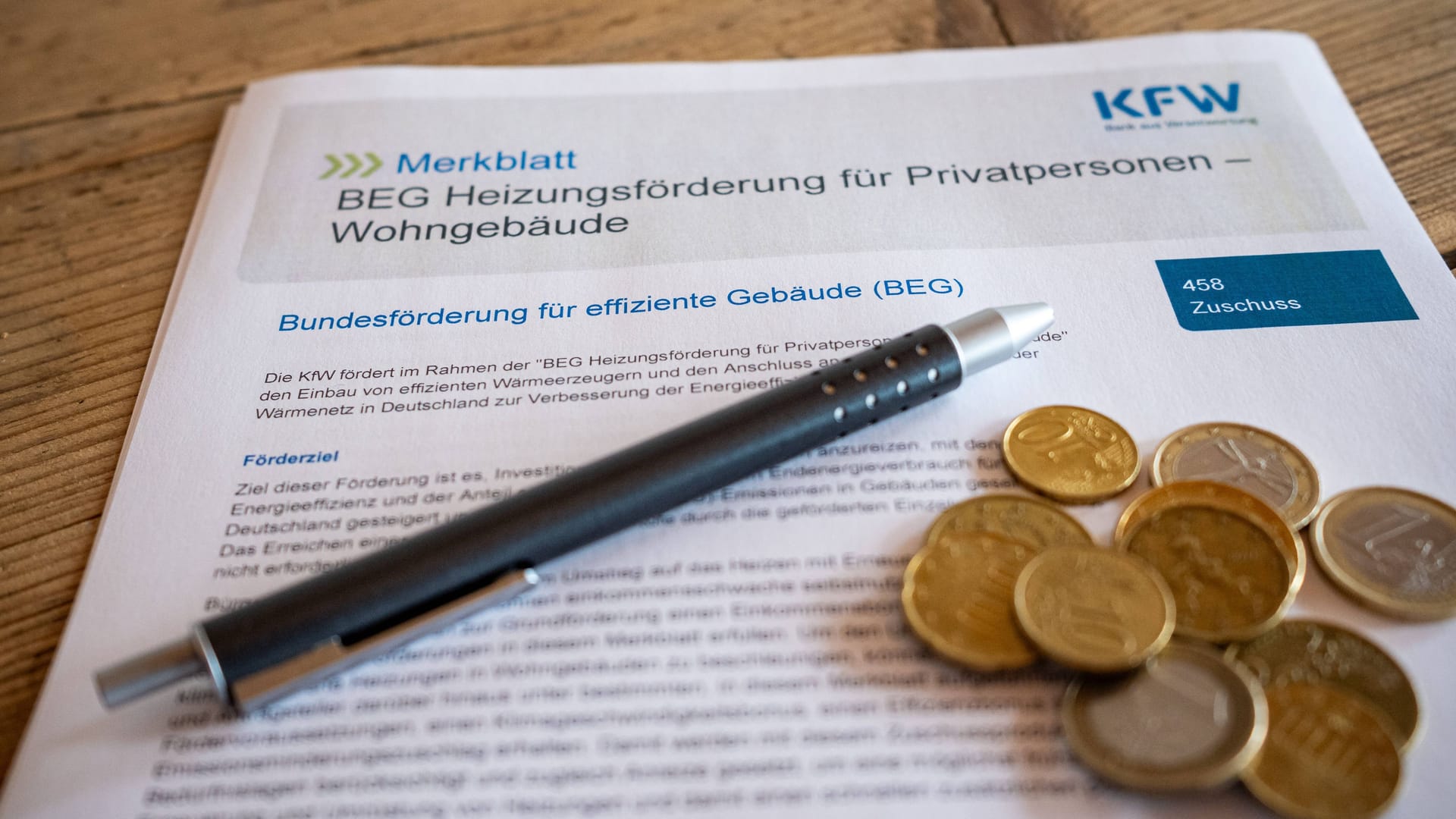

Die Bundesregierung stellt umfangreiche Fördermittel für energetische Sanierungen zur Verfügung, die sich in vielen Fällen sogar miteinander kombinieren lassen. Die Programme sind in der Bundesförderung für effiziente Gebäude zusammengefasst und werden von zwei Institutionen abgewickelt: der KfW und dem BAFA.

Die KfW fördert vor allem umfassende Sanierungen und Heizungsmodernisierungen. Das Programm 261 unterstützt die Sanierung zum Effizienzhaus mit Krediten bis zu 150.000 Euro pro Wohneinheit. Je nach erreichtem Standard gibt es Tilgungszuschüsse zwischen fünf und 45 Prozent. Ein Effizienzhaus 70, das zusätzlich die Erneuerbare-Energien-Klasse (EE) oder Nachhaltigkeits-Klasse (NH) erreicht, erhält beispielsweise 15 Prozent Tilgungszuschuss, was bei maximaler Kreditsumme 22.500 Euro entspricht.

Besonders attraktiv ist das neue Programm 458 für die Heizungsförderung. Hier gibt es direkte Zuschüsse statt Kredite, was die Abwicklung vereinfacht. Der Grundfördersatz beträgt 30 Prozent der förderfähigen Kosten, maximal 30.000 Euro für ein Einfamilienhaus. Weitere Boni können den Fördersatz auf bis zu 70 Prozent erhöhen: Wer beispielsweise eine funktionsfähige alte Heizung gegen eine klimafreundliche Alternative tauscht, erhält einen zusätzlichen Klimageschwindigkeitsbonus von 20 Prozent. Haushalte mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen unter 40.000 Euro können einen Einkommensbonus von 30 Prozent erhalten.

Für besonders effiziente Wärmepumpen, die Wasser, Erdreich oder Abwasser als Wärmequelle nutzen oder mit natürlichen Kältemitteln arbeiten, gibt es einen Effizienzbonus von fünf Prozent der förderfähigen Kosten. Biomasseheizungen können pauschal einen Emissionsminderungszuschlag von 2.500 Euro erhalten, wenn sie besonders niedrige Staubemissionen von maximal 2,5 mg/m³ nachweislich aufweisen; dieser Zuschlag reduziert die förderfähigen Gesamtkosten.

Das BAFA fördert zudem Einzelmaßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz. Dazu gehören die Dämmung der Gebäudehülle, der Einbau von Lüftungsanlagen und die Optimierung bestehender Heizungsanlagen. Der Grundfördersatz beträgt 15 Prozent der förderfähigen Kosten. Mit einem individuellen Sanierungsfahrplan, kurz iSFP, steigt der Fördersatz auf 20 Prozent und die maximalen förderfähigen Kosten verdoppeln sich von 30.000 auf 60.000 Euro pro Wohneinheit.

Ein individueller Sanierungsfahrplan ist eine umfassende Analyse des energetischen Zustands eines Gebäudes durch einen zertifizierten Energieberater. Er zeigt auf, welche Maßnahmen in welcher Reihenfolge sinnvoll sind und wie sich diese auf den Energieverbrauch auswirken. Die Erstellung wird mit 50 Prozent der Kosten, maximal 650 Euro bei Ein- und Zweifamilienhäusern, gefördert. Lesen Sie hier, wie Sie einen Energieberater finden.

Wichtig ist, dass verschiedene Förderungen kombinierbar sind, solange sie sich nicht auf dieselbe Maßnahme beziehen. So kann etwa die Heizungsförderung der KfW mit BAFA-Zuschüssen für Dämmmaßnahmen kombiniert werden. Die Gesamtförderung für die Kumulierung verschiedener Förderungen für unterschiedliche Maßnahmen ist auf 60 Prozent der Gesamtkosten begrenzt.

Neben den Bundesprogrammen gibt es zahlreiche regionale und kommunale Fördermöglichkeiten. Viele Bundesländer haben eigene Programme aufgelegt, die zusätzlich zu den Bundesförderungen genutzt werden können. Auch Städte und Gemeinden bieten oft Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite für energetische Sanierungen an. Eine umfassende Recherche der verfügbaren Programme lohnt sich daher in jedem Fall.

Langfristige Einsparungen rechtfertigen Investitionen

Eine fachgerecht durchgeführte energetische Sanierung führt langfristig zu erheblichen Einsparungen bei den Energiekosten. Die Amortisationszeit kann je nach Umfang der Maßnahmen, dem Ausgangszustand des Gebäudes, der Entwicklung der Energiepreise und der Höhe der erhaltenen Förderungen variieren und liegt typischerweise im Bereich von 8 bis 15 Jahren oder auch darüber hinaus.

So kann die Wärmedämmung der Außenwände die Heizkosten um 15 bis 25 Prozent senken. Bei einem Einfamilienhaus mit jährlichen Heizkosten von 2.500 Euro entspricht das einer Einsparung von 375 bis 625 Euro pro Jahr. Eine Dachdämmung bringt zehn bis 15 Prozent Einsparung, der Austausch alter Fenster etwa zehn bis zwölf Prozent.

Besonders wirksam ist die Modernisierung der Heizungsanlage. Der Wechsel von einer alten Ölheizung zu einer modernen Wärmepumpe kann die Heizkosten um 30 bis 50 Prozent senken. Bei einem Haus mit bisher 3.000 Euro jährlichen Heizkosten entspricht das einer Einsparung von 900 bis 1.500 Euro pro Jahr. Diese Rechnung berücksichtigt bereits die höheren Stromkosten für die Wärmepumpe.

Eine Komplettsanierung kann den Energieverbrauch sogar um 50 bis 80 Prozent reduzieren, ist aber abhängig vom Ausgangszustand des Gebäudes. Ein Altbau, der bisher 20.000 Kilowattstunden pro Jahr verbraucht hat, benötigt nach der Sanierung nur noch 4.000 bis 10.000 Kilowattstunden. Bei aktuellen Energiepreisen entspricht das einer jährlichen Einsparung von etwa 1.200 bis 2.000 Euro.

Neben den direkten Kosteneinsparungen steigt auch der Wert der Immobilie erheblich. Energetisch sanierte Häuser erzielen bei Verkauf oder Vermietung deutlich höhere Preise. Eine bessere Energieeffizienzklasse im Energieausweis macht Immobilien attraktiver für Käufer und Mieter, da diese mit niedrigeren Nebenkosten rechnen können. Studien belegen, dass beispielsweise eine Eigentumswohnung mit Energieeffizienzklasse A+/A rund 650 Euro pro Quadratmeter mehr kosten kann als eine vergleichbare Wohnung der Klasse D/E. Umgekehrt drohen unsanierten Immobilien in den kommenden Jahren erhebliche Wertverluste, eine sinkende Nachfrage und eine geringere Attraktivität für Käufer und Mieter.

Der Komfortgewinn ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Gedämmte Häuser haben gleichmäßigere Temperaturen, keine kalten Wände und weniger Zugluft. Moderne Lüftungsanlagen sorgen für konstant gute Luftqualität ohne manuelles Lüften. Im Sommer schützt eine gute Dämmung vor Überhitzung und reduziert den Bedarf an Klimatisierung.

Auch die Zukunftssicherheit ist nicht zu unterschätzen. Energetisch sanierte Gebäude erfüllen bereits heute die Anforderungen, die in den kommenden Jahren verschärft werden könnten. Sie sind unabhängiger von fossilen Energieträgern und den damit verbundenen Preisschwankungen. Mit einer eigenen Photovoltaikanlage können Hausbesitzer einen Teil ihres Energiebedarfs selbst decken und werden noch unabhängiger.

Erhalten Sie Antworten aus Tausenden t-online-Artikeln.

Antworten können Fehler enthalten und sind nicht redaktionell geprüft. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben. Mehr Informationen. Bei Nutzung akzeptieren Sie unsere Datenschutzhinweise sowie unsere t-online-Assistent Nutzungsbedingungen.

Eine energetische Sanierung ist damit mehr als nur eine gesetzliche Pflicht oder ein Beitrag zum Klimaschutz. Sie ist eine Investition in Komfort, Werterhalt und finanzielle Planungssicherheit. Durch die umfangreichen Förderprogramme lassen sich die Investitionskosten erheblich reduzieren, was die Wirtschaftlichkeit zusätzlich verbessert.

Wichtig ist eine ganzheitliche Planung mit qualifizierten Fachleuten. Ein individueller Sanierungsfahrplan zeigt, welche Maßnahmen in welcher Reihenfolge sinnvoll sind und wie sich Kosten und Nutzen optimal gestalten lassen. Die Erfahrung zeigt: Wer heute in die Energieeffizienz seines Hauses investiert, profitiert langfristig von niedrigeren Energiekosten, höherem Wohnkomfort und einer zukunftssicheren Immobilie.

- bundesregierung.de: "Für mehr klimafreundliche Heizungen"

- energie-experten.org: "Bauen und Sanieren"

- verbraucherzentrale.de: "Klimafreundlich bauen und sanieren" (kostenpflichtig)

- energiewechsel.de: "FAQ zur Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) – Stand: 01.01.2023 (PDF)"

- kfw.de: "Heizungsförderung für Privatpersonen – Wohngebäude (458)"

- energieheld.de: "iSFP: Sanierungsfahrplan | Förderung, Kosten & Vorteile im Überblick"

Quellen anzeigen