Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.

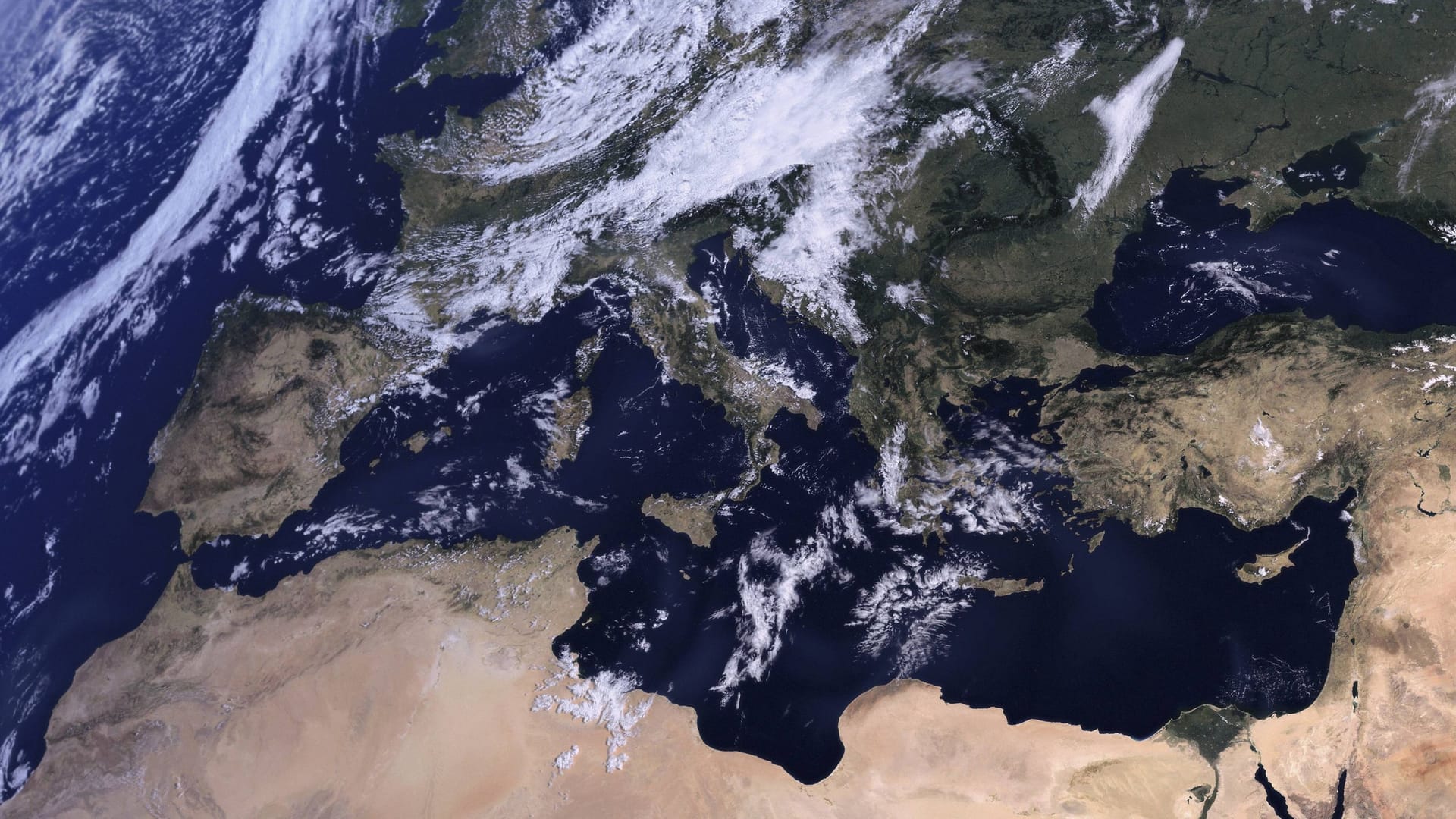

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Mittelmeer in Gefahr Warum das Urlaubsparadies langsam stirbt

Millionen Deutsche zieht es Jahr für Jahr ans Mittelmeer. Doch unter der Wasseroberfläche sind gewaltige Veränderungen im Gange.

Sehnsuchtsort Mittelmeer. Spanien, Italien, Griechenland, Ägypten, die Türkei. Mediterrane Lebenslust, türkisblaue Buchten, Zitronen, Orangen, viel Sonne. Seit der Antike gilt das Mittelmeer als Tor zwischen den Welten, seit Jahrtausenden blühen Kultur und Natur gleichermaßen.

Und auch heute geht jährlich rund 300 Millionen Touristen aus aller Welt das Herz auf, wenn sie die weiten Badestrände bewundern oder die pittoresken Dörfer und die pulsierenden Städte ringsherum besuchen.

Den meisten Umsatz am Mittelmeer generieren die Deutschen. Doch wer genauer hinschaut, der sieht: Das Paradies ist bedroht. Das Mittelmeer ächzt unter steigenden Temperaturen, möglicherweise sterbe es sogar den Hitzetod, unken einige. Die Klimakrise gönne dem Meer keine Erholung mehr, es kühle nicht mehr ab, heißt es.

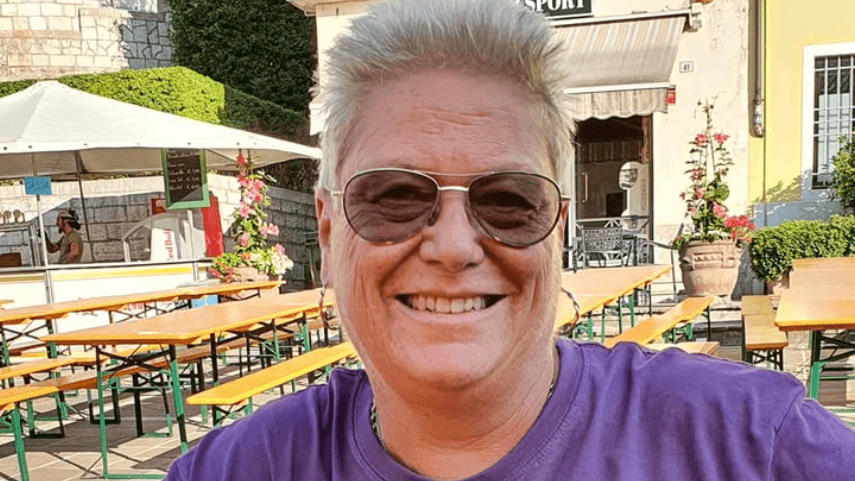

Stimmt das? Der Biologe und Geograf Christian Wild muss es wissen, er ist Professor an der Universität Bremen und leitet dort den Bereich Marine Ökologie – außerdem fährt er zu allen Jahreszeiten gerne in die Toskana, um im Mittelmeer zu tauchen.

t-online: Herr Wild, das Mittelmeer wird wärmer. Ist das schlimm?

Christian Wild: Die Veränderungen sind enorm und schreiten voran. Früher sanken die Wassertemperaturen im westlichen Mittelmeer jeden Winter deutlich unter die Zehn-Grad-Marke, heute liegen sie oft klar darüber, weil die Temperaturen im vorherigen Sommer durch Hitzewellen so hoch waren. Die jahreszeitliche Erwärmung ab etwa April startet also jedes Jahr tendenziell von einem höheren Ausgangswert. Das hat natürlich Folgen für die Tiere und Pflanzen im Mittelmeer und das ist tatsächlich schlimm.

Die Klimakrise trifft das Mittelmeer offenbar besonders hart. Stimmt das?

Grundsätzlich ist der Klimawandel ein globales Problem, das den gesamten Weltozean betrifft. Das Mittelmeer ist als Randmeer des Atlantiks aber in einer besonderen Situation, da recht wenig Wasseraustausch mit dem Atlantik über die flache Straße von Gibraltar stattfindet. Insofern kann sich das Mittelmeer im Prinzip stärker erwärmen. Dies gilt aber auch für andere Randmeere wie die Nordsee, Teile des Golfs von Mexiko und Teile der Karibik.

Naiv gefragt: Ist die Erwärmung für Urlauber nicht vielleicht sogar ganz angenehm?

Als Taucher kann ich aus eigener Anschauung sagen: Sieben oder acht Grad kaltes Wasser, so wie es früher in der Toskana zum Ende des Winters üblich war, das brennt schon richtig. Dieses Brennen vermisse ich nicht.

Heute sind es oft 13 oder 14 Grad. Das ist schon deutlich angenehmer. Aber als Biologe weiß ich: Das ist nicht gut. Die Lebensgemeinschaften im Mittelmeer brauchen Kälteperioden. Für spezielle Reproduktionszyklen höherer Pflanzen, wie auch Seegräser, sind zum Beispiel geringe Temperaturen und Ruhephasen nötig. Erst die Unterschreitung eines bestimmten Temperaturwertes löst eine Kaskade der Reproduktion aus.

Bemerken auch Urlauber die negativen Folgen?

Der Klimawandel hat erhebliche negative Konsequenzen für das Leben und die Vielfalt im Mittelmeer. Das sehen Schnorchler und Taucher in dramatischer Art: Wo vor wenigen Jahren noch Seegraswiesen und Hornkorallenwälder waren, gibt es nun oft nur noch schleimige Algenteppiche. Außerdem führt der Klimawandel zu mehr Extremwetter-Ereignissen – wie starke Regenfälle, die zu verheerenden Überschwemmungen führen. Auch das ist nicht sehr attraktiv für Urlauber, genauso wie die extremen Hitzeperioden im Sommer, die wir immer häufiger erleben.

Können Sie die Mechanismen, die zum Sterben der im Mittelmeer traditionellen Unterwasserwelten führen, genauer erklären?

Zum einen steigt der Salzgehalt im Mittelmeer, denn das Wasser verdunstet bei den höheren Temperaturen stärker. Viele Meeresorganismen wie Korallen, Muscheln oder Seegräser können darunter leiden.

Das Hauptproblem ist aber, dass Wasser umso weniger Sauerstoff enthält, je wärmer es wird. Das ist vor allem kritisch für solche Lebewesen, die viel Sauerstoff benötigen, also etwa für Fische. Besonders in flachen Bereichen des Mittelmeers kann das ein großes Problem werden. Wenn dann noch viele Algen vorkommen, die mit dem Klimawandel besser klarkommen, dann kann es, wie etwa in der Adria in den vergangenen Jahren in einigen Buchten beobachtet, zum schnellen und massenhaften Absterben von Fischen und anderen Meerestieren kommen.

Aber Algen produzieren doch, wie andere Pflanzen auch, Sauerstoff durch Fotosynthese, oder?

Ja. Wenn allerdings viele Algen absterben, auf den Grund sinken und von Bakterien zersetzt werden, dann entzieht dieser Prozess dem Wasser so große Mengen Sauerstoff in so kurzer Zeit, dass regelrechte Todeszonen ohne Sauerstoff entstehen.

Das heißt was genau?

Mitunter können dann nicht einmal Fische schnell genug fliehen, sie ersticken. Und bei Schwämmen oder Korallen, die fest an einem Ort sitzen, führt die Sauerstoffarmut zu einem Massensterben.

Neben solchen dramatischen Ereignissen gibt es einen schleichenden, aber kontinuierlichen Niedergang von wichtigen Ökosystemen, wie Seegraswiesen und Hornkorallenwäldern, die oft durch Algen überwachsen werden.

Seegraswiesen sind als CO2-Speicher bekannt, die jedes Jahr so viel Treibhausgas binden, wie alle Autos in Italien und Frankreich zusammen ausstoßen. Wenn die Seegraswiesen sterben – was passiert dann?

Es ist zu befürchten, dass eine wichtige CO2-Senke wegfällt. Seegräser fixieren sehr viel Kohlenstoff und entfernen es für lange Zeit aus den Kreisläufen. Algen binden zwar auch CO2, aber sie wandeln es nicht wie die Seegräser in Zellulose um – ein Material, das extrem langlebig ist. Wenn Algen absterben, wird das CO2 schnell wieder frei, denn es gibt viele Mikroorganismen, die die abgestorbenen Algen schnell unter Verbrauch von Sauerstoff zersetzen.

Fische, Korallen und Seegräser gehören also zu den Verlierern der Klimakrise im Mittelmeer. Gibt es auch Gewinner?

Neben Algen gehören auch einige wirbellose Tiere wie Quallen dazu.

Ist das bloß eklig für Urlauber – oder auch gefährlich?

Unter den Quallen gibt es einige, die bei Kontakt auf der Haut brennen, vor allem Staatsquallen und Feuerquallen. Bei diesen Quallen gibt es Berichte von Massenauftreten im Mittelmeer. Das kann auch schmerzhaft oder sogar gefährlich sein, vor allem für geschwächte Menschen mit Allergien. Sehr gefährliche Quallen, wie Würfelquallen, gibt es aber meines Wissens im Mittelmeer nicht.

Beton, Schmutz und Überfischung

Das Mittelmeer leidet nicht nur unter der Klimakrise. Die Belastungen für die Ökosysteme sind vielfältig.

Laut den Vereinten Nationen haben zwei Drittel der Mittelmeerländer die Bebauungen ihrer Küstenflächen zwischen 1975 und 2015 verdoppelt.

Jedes Jahr gelangen Schätzungen zufolge 150.000 Tonnen Rohöl ins Mittelmeer.

Die Bestände etwa von Thunfischen, Schwertfischen und Zackenbarschen sind aufgrund der Überfischung stark zurückgegangen.

Überdüngung lässt vor allem im Mündungsgebiet von Flüssen das Algenwachstum explodieren.

Plastikmüll bedroht Hunderte Tierarten: Seevögel halten den Müll aus der Luft für Beute, Fische und Krabben verschlingen Mikroplastik.

Am Ende der Nahrungskette steht der Mensch: Forscher der Universität Gent schätzen, dass ein Europäer, der häufig Meeresfrüchte isst, durchschnittlich 11.000 Mikroplastik-Partikel pro Jahr aufnimmt.

Und wie ist die Situation bei invasiven Arten?

Invasive Tiere und Algen können über die Straße von Gibraltar oder den Suezkanal in das Mittelmeer gelangen, oder aber über das Balastwasser und den Aufwuchs von Schiffen. Ein extremes Beispiel ist die sogenannte Killeralge Caulerpa taxifolia, die offensichtlich über Spülwasser aus den tropischen Aquarien von Monaco in das Mittelmeer gelangt ist. Dort fühlt sie sich wohl und überwächst schnell die typischen marinen Lebensräume im westlichen Mittelmeer.

Aus dem östlichen Mittelmeer werden immer mehr Sichtungen von tropischen Feuerfischen gemeldet, die vermutlich über den Suezkanal gekommen sind. Das kann zur Schädigung der lokalen Fischfauna führen, denn Feuerfische, das wissen wir aus der Karibik, fressen sehr viele kleinere Fische.

Kommen auch giftige Arten?

Die oben erwähnten Feuerfische haben giftige Flossenstacheln, die bei Berührung für Menschen sehr schmerzhaft sein können. Das gilt auch für einige Staatsquallen, wie die Portugiesische Galeere. Inzwischen gibt es auch einige Beobachtungen von Kugelfischen im östlichen Mittelmeer, aber die sind meines Wissens nur beim Verzehr giftig.

Haie gelten als Anpassungskünstler der Meere. Können sie vom Klimawandel profitieren?

Nach meinem Kenntnisstand werden die Haie im Mittelmeer leider aufgrund der Überfischung eher weniger als mehr. Ich selbst habe bei Hunderten von Tauchgängen im Mittelmeer in den vergangenen 20 Jahren nur Katzenhai-Eier und Baby-Katzenhaie gesehen, aber keinen einzigen erwachsenen Hai.

Was können wir gegen die Veränderungen im Mittelmeer tun?

Zunächst: Mit allem, was wir haben, den Klimawandel in den Griff bekommen. Außerdem ist es wichtig, regionale Stressfaktoren wie Überfischung und Überdüngung zu reduzieren, indem wir weniger algenfressende Fische fangen und die Abwässer besser klären, um das Algenwachstum zu kontrollieren. Und dann spielt auch Restauration eine Rolle, also etwa die Wiederaufforstung von Seegraswiesen.

- Mail-Autausch und Gespräch mit Professor Christian Wild, dem Leiter des Bereichs Marine Ökologie an der Universität Bremen

- wwf.de: "Massentourismus gefährdet Ökoregion"

- planet-wissen.de: "Umweltprobleme des Mittelmeers"

- bundesregierung.de: "Seegraswiesen gegen den Treibhauseffekt"

Quellen anzeigen