Studie zu Lebensverhältnissen Viele deutsche Regionen sind abgehängt – nicht nur im Osten

Eine Studie zeigt: In fast allen ländlichen Kreisen, aber auch in den meisten ostdeutschen Städten haben die Menschen weniger Einkaufsmöglichkeiten, weitere Wege zum Arzt oder langsameres Internet.

30 Jahre nach der Wiedervereinigung liegen die meisten ostdeutschen Regionen noch in vielen Bereichen zurück. Das zeigt der "Teilhabeatlas" des Berlin-Instituts und der Wüstenrot Stiftung, der am heutigen Donnerstag vorgestellt wurde. In fast allen ländlichen Kreisen, aber auch in den meisten ostdeutschen Städten haben die Menschen demnach mit weniger Einkaufsmöglichkeiten, weiteren Wegen zum Arzt oder langsamerem Internet zu kämpfen als anderswo.

Dieses Schicksal teilten sie aber mit den Bewohnern einiger westdeutscher Städte, vor allem im Ruhrgebiet, aber auch im Südwesten von Rheinland-Pfalz, im Saarland sowie in Niedersachsen und Schleswig-Holstein. In der Studie wurde untersucht, welche gesellschaftlichen Teilhabechancen die 401 deutschen Landkreise und kreisfreien Städte ihren Bewohnern bieten.

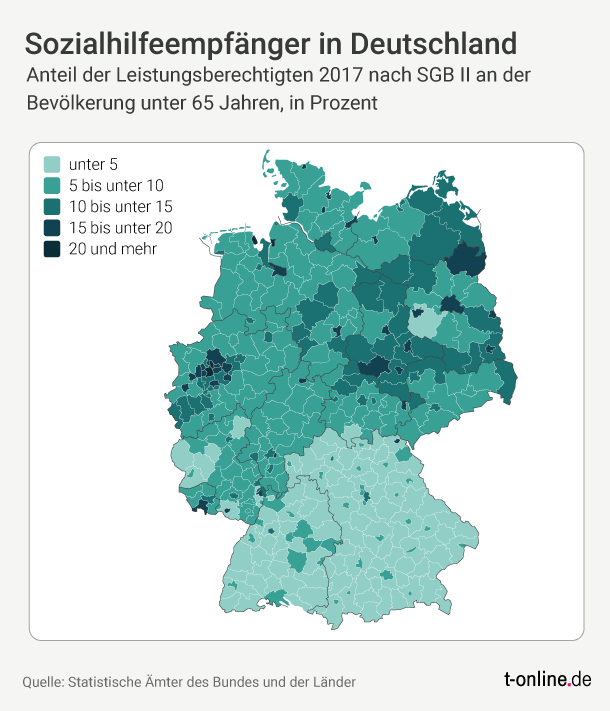

Gemessen wurde die Teilhabe anhand einer Reihe von Indikatoren wie der Quote von Sozialleistungsempfängern, der Höhe der Einkommen, der Verfügbarkeit schneller Internetzugänge und der Erreichbarkeit von Ärzten, Supermärkten und weiteren alltäglichen Dienstleistungen. Das Ergebnis zeigt, dass die Teilhabechancen in ländlichen Regionen des Südens oft besser sind als in manchem Ballungsraum im Norden wie etwa Berlin.

Beispiel Sozialleistungen: Während in südlichen Landkreisen oftmals nahezu Vollbeschäftigung herrscht, ist in vom Strukturwandel betroffenen Städten wie Gelsenkirchen oder Bremerhaven fast jeder Vierte unter 65 von Sozialleistungen abhängig. In Berlin, Wilhelmshaven oder Duisburg ist es jeder Fünfte.

Für den urbanen Arbeitsmarkt ist es eine Herausforderung, dass viele junge Menschen die ländlichen Regionen verlassen, um in den Großstädten zu arbeiten. Dort sind die Beschäftigungsverhältnisse zwar insgesamt vielfältiger, oft aber auch befristet und unsicherer als auf dem Land. Für Geringqualifizierte gibt es wenig Aussichten auf einen guten Job.

Außerdem gibt es in den Städten mehr junge Menschen, Alleinerziehende und Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit – sie alle haben ein erhöhtes Risiko, ihren Job zu verlieren oder erst gar keinen zu finden. Das schlägt sich in höheren Arbeitslosenquoten in den Städten nieder. Die Autoren der Studie zählen etwa Offenbach am Main, Duisburg und Hamm sowie die meisten Städte in Ostdeutschland zu denjenigen mit den geringsten Teilhabechancen. Durchschnittlich beziehen hier 16 Prozent der Einwohner Sozialleistungen.

Menschen schätzen ihre Lebensbedingungen weitgehend realistisch ein

"Deutlich erkennbar wird, wie wichtig eine differenzierte, diese Unterschiede aufgreifende Handlungsstrategie ist, gerade auch in der Politik", erklärte der stellvertretende Geschäftsführer der Wüstenrot Stiftung, Stefan Krämer.

Die Macher der Studie besuchten auch ausgewählte Regionen, um die gefühlten Teilhabechancen mit den erhobenen Daten abzugleichen. "In den Gesprächen zeigte sich, dass die Menschen ihre Lebensbedingungen weitgehend realistisch einschätzen", sagte Manuel Slupina, Mitautor der Studie. "Mit den Unterschieden bei den Teilhabechancen gingen sie recht nüchtern und pragmatisch um."

- Kommentar: Unterwegs in Ostdeutschland – Licht im Tunnel

- Ostdeutschland: Nicht abgehängt, sondern nicht verstanden

- Gastbeitrag: Ohne Anschluss geht auf dem Land das Licht aus

Je nach Wohnort hätten die Menschen auch andere Erwartungen an ihr Umfeld, fügte Slupina hinzu. Die befragten Landbewohner seien sich meist des Nachteils bewusst, dass sie zum Arbeiten pendeln müssten und für manche Erledigungen auf die nächste größere Stadt angewiesen seien. "Trotzdem äußerten sie, dass sie gern dort leben."

- Nachrichtenagentur AFP

- Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung: "Teilhabeatlas Deutschland"