Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.

Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.Leere Kassen, viele Bedürftige Jetzt rächt sich Merkels Reform

5,6 Millionen Menschen sind pflegebedürftig, Tendenz steigend. Die Kassen sind leer, Schwarz-Rot will die Pflegeversicherung reformieren. Aber wie?

Haben Sie schon einmal persönlich mit der Pflegeversicherung zu tun gehabt? Wenn nicht, dürfen Sie sich glücklich schätzen. Allerdings kann sich das jederzeit ändern, egal, wie alt Sie sind. Plötzlich bekommen Sie es mit dem Medizinischen Dienst zu tun. Sie lernen, welche Pflegegrade es gibt und wie die stationäre Kurzzeitpflege funktioniert. Es geht nicht um Sie, sondern um Ihre Mutter, den Opa oder einen alten Freund. Um Angehörige, die nach und nach die Fähigkeit verlieren, ihren Alltag zu organisieren. Oder die vom einen auf den anderen Tag Hilfe brauchen – nach einem Sturz, nach einer Operation.

- Wenn es so weit ist: So beantragen Sie den richtigen Pflegegrad für Angehörige

Die Pflegeversicherung macht es Ihnen dann nicht leicht. Sie begegnet Menschen, die gerade ohnehin psychisch belastet sind, in der Sprache der Verwaltungsfachangestellten. Sie hält Anträge und Formulare bereit, vieles ist schwer verständlich. Sie fragt nicht nach der Lebensleistung Ihrer Eltern, sondern danach, ob Ihre Mutter sich noch selbst waschen kann, ob Ihr Vater Windeln braucht, ob ein Haltegriff im Bad zuschussfähig ist. Die Bürokratie ist unbarmherzig. Trotzdem ist die Pflegeversicherung eine Errungenschaft.

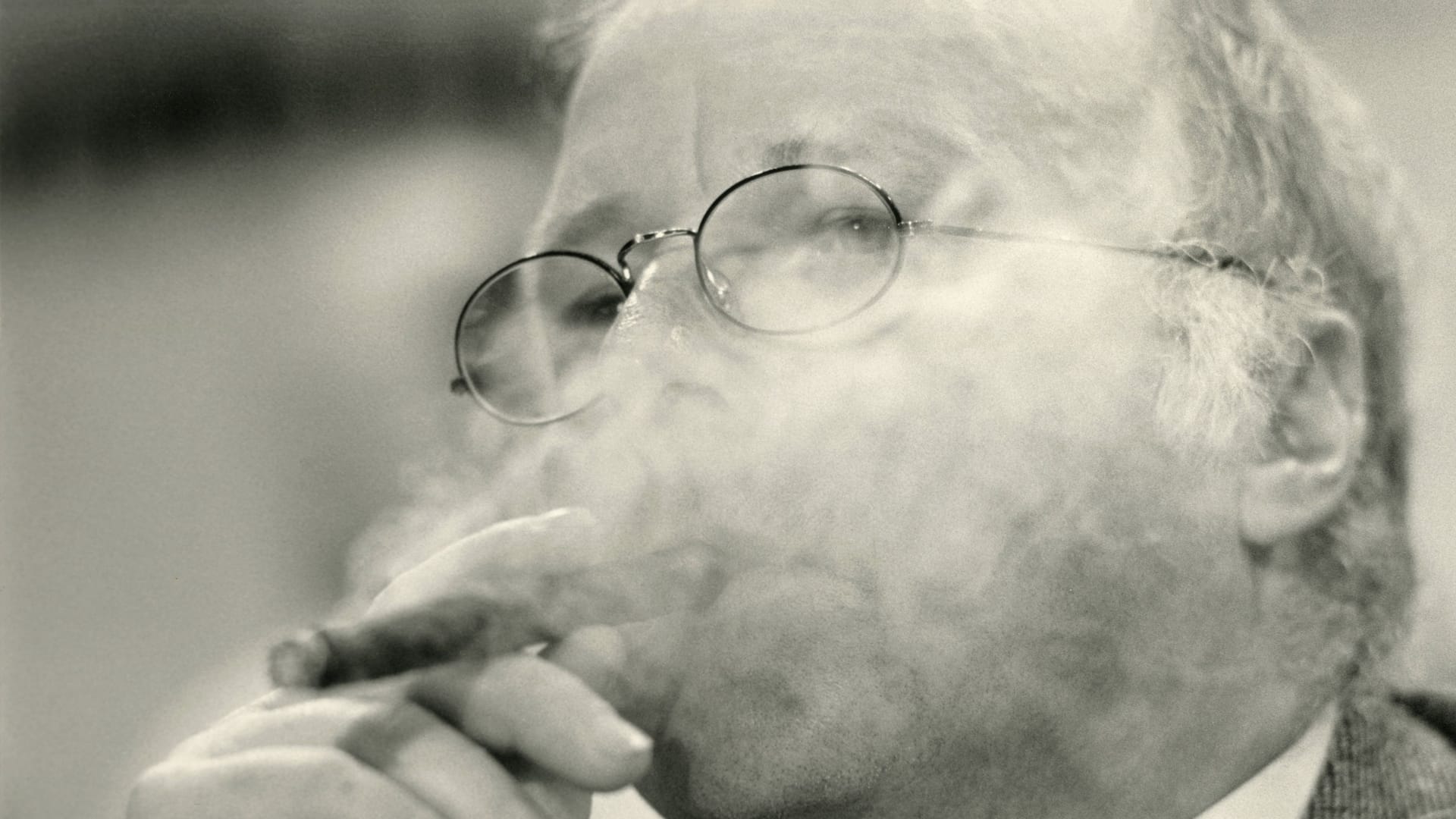

Unser Sozialsystem ist bereits im 19. Jahrhundert entstanden; Bismarck brachte die Renten-, die Kranken- und die Unfallversicherung auf den Weg. Die Pflegeversicherung gibt es erst seit 1995, sie geht auf Blüm zurück. Norbert Blüm, damals Arbeitsminister, CDU. Er setzte sich durch, gegen die FDP, mit der die Union regierte. Auch gegen die Verbände der Wirtschaft. Sie monierten, die Pflegeversicherung sei auf Dauer nicht zu bezahlen.

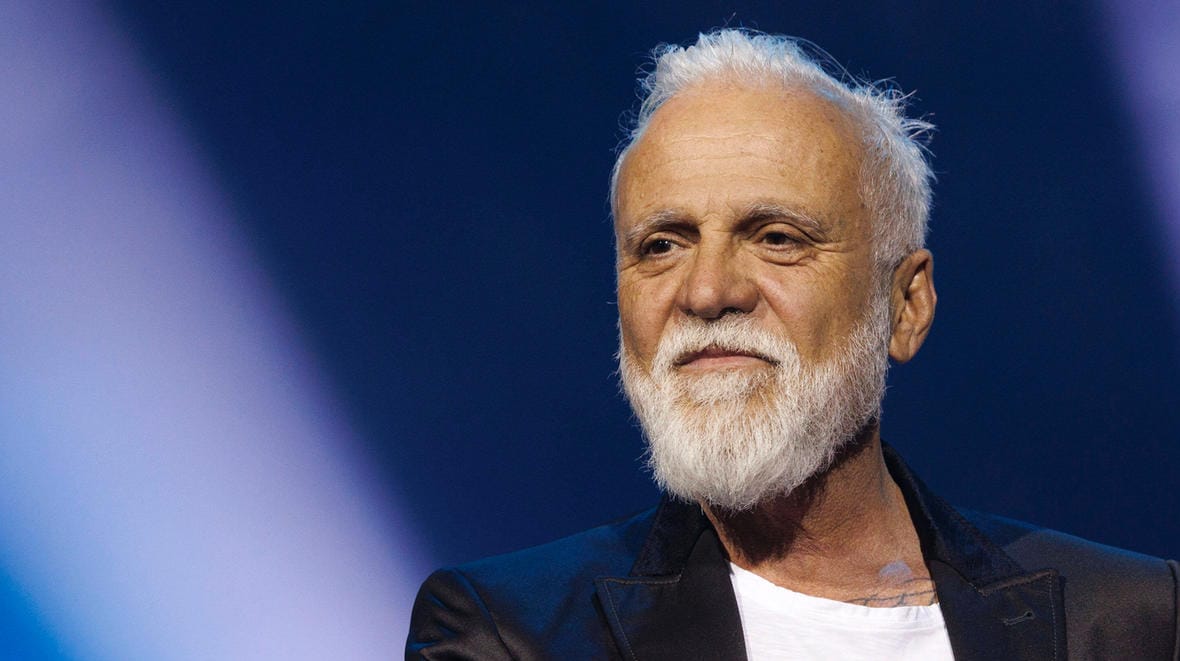

Zur Person

Uwe Vorkötter gehört zu den erfahrensten Journalisten der Republik. Seit vier Jahrzehnten analysiert er Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, er hat schon die Bundeskanzler Schmidt und Kohl aus der Nähe beobachtet. Als Chefredakteur leitete er die "Stuttgarter Zeitung", die "Berliner Zeitung" und die "Frankfurter Rundschau". Er ist Herausgeber von "Horizont", einem Fachmedium für die Kommunikationsbranche.

Grundfragen sollten wir nicht Technokraten überlassen

Dreißig Jahre später ist die Pflegeversicherung anscheinend nicht mehr zu bezahlen. Der Bundesrechnungshof prognostiziert, dass ihr im nächsten Jahr 3,5 Milliarden Euro fehlen werden, bis 2029 sogar 12,3 Milliarden Euro im Jahr. Und das, obwohl sich die Beiträge von Arbeitnehmern und Arbeitgebern seit 1995 bereits mehr als verdreifacht haben – von 1,0 Prozent des Lohns auf 3,6 Prozent, Kinderlose zahlen noch einmal 0,6 Prozent extra.

Nun soll eine Reform her. Eine echte Reform. "Kein Reförmchen", sagt Nina Warken, CDU-Gesundheitsministerin. Sie hat eine Kommission eingesetzt, deren To-do-Liste im Vokabular der Technokraten formuliert ist: Leistungszugang und -umfang angesichts von Über-, Unter- und Fehlversorgung überprüfen, versicherungsfremde Leistungen, kapitalgedeckter Pflegevorsorgefonds ... Aber bei der Pflege geht es um Grundfragen unserer Gesellschaft, die sollten wir nicht Beamten mit Spezialkenntnissen des elften Sozialgesetzbuches überlassen.

Die Pflegeversicherung sei so teuer, weil wir eine alternde Bevölkerung sind, heißt es. Letzteres stimmt. Ende 2024 waren 5,6 Millionen Menschen pflegebedürftig, jedes Jahr werden es mehr. Aber Vorsicht. Die Experten merken kritisch an, dass es wesentlich mehr Pflegebedürftige gebe als noch vor ein paar Jahren angenommen. Wie kann das sein? Eigentlich weiß man doch, dass etwa die heute 70-Jährigen in zehn Jahren 80 sein werden, etwa 15 Prozent von ihnen brauchen dann Pflege.

Eine Leistung ließe sich gut streichen

Für den dramatischen Anstieg der Zahlen ist die Politik mitverantwortlich: 2017 hat der Bundestag das System verändert, damals mit der Mehrheit der Großen Koalition unter Angela Merkel. Bis dahin gab es drei Pflegestufen, jetzt gibt es fünf Pflegegrade. Im Pflegegrad 1 haben seitdem auch Menschen Anspruch auf Leistungen, die nur wenig Unterstützung brauchen. Viele von ihnen fahren zum Beispiel noch Auto. 2023 hatten fast 800.000 Menschen den Pflegegrad 1, das kostet etwa 1,6 Milliarden Euro im Jahr.

- Pflegegrade: Wie wird die Pflegebedürftigkeit ermittelt?

Der Schritt war damals gut gemeint, aber er führte in die falsche Richtung. Die Leistungen müssen auf jene konzentriert werden, die dringend Hilfe brauchen. Den Pflegegrad 1 wieder aus dem Leistungskatalog zu streichen, wäre ein Beitrag zur Reform.

In der Corona-Pandemie wurden die Pflegekräfte öffentlich beklatscht, die Anerkennung ihrer Arbeit hatte auch materielle Folgen. Für Hilfskräfte gilt in der Pflege seit dem 1. Juli ein Mindestlohn von 16,10 Euro pro Stunde, Fachkräfte verdienen mindestens 20,50 Euro. Lukas, der im Pflegeheim der Diakonie im Schichtdienst arbeitet, und Nadja, die mit ihrem Smart unterwegs ist und ambulante Hilfe leistet, verdienen diese finanzielle Wertschätzung. Man hätte nur dazu sagen sollen: Leute, die Pflege wird teurer, das müssen wir alle bezahlen.

Wohlhabende sollten ihren Beitrag leisten

SPD und Grüne finden ohnehin, dass mehr Geld ins System muss. In einem Punkt stimme ich ihnen zu: Bisher zahlen Arbeitnehmer und Arbeitgeber den Beitrag zur Pflegeversicherung nur bis zu einem Monatsgehalt von etwa 5.500 Euro. In der Rentenversicherung liegt diese Grenze deutlich höher, bei 8.000 Euro. Wenn die Beitragsgrenze angehoben wird, dann tragen die Gutverdienenden etwas mehr zur Finanzierung bei. Das ist zumutbar.

Auf der linken Seite des Parlaments wird allerdings auch gefordert, die Pflegeversicherung müsse zur "Vollversicherung" werden. Tatsächlich sind die 2.096 Euro, die sie maximal pro Monat zahlt, oft zu wenig, um die Pflegekosten zu decken. Viele Angehörige müssen für die Pflege ihrer Angehörigen draufzahlen. Aber: Wenn die Regierung das ändern würde, hieße das vor allem, das Vermögen der Wohlhabenden und ihr Erbe zu schonen. Denn für diejenigen, die zu arm sind, um selbst draufzuzahlen, springt bereits jetzt das Sozialamt ein.

Also, die Pflegeversicherung hat Probleme, eine Reform ist fällig. Aber in der politischen Diskussion und auch in den Medien verstellt der allgemeine Alarmismus den Blick auf mögliche Lösungen. Alles wird in einen Topf geworfen: Rente, Krankenkassen, Pflege, Riesendefizite überall! Ein genauerer Blick zeigt, dass die Dimensionen ganz unterschiedlich sind – und dass die Politik bisher eher Teil des Problems als der Lösung ist.

Die Kosten steigen und steigen und steigen

Union und SPD stecken immer mehr Geld in die größte Sozialversicherung, die Rentenkasse. Die Union beharrt auf der Mütterrente, die SPD verspricht die Sicherung des Rentenniveaus und meint eine Automatik, dass die Renten immer weiter steigen. Von knapp 400 Milliarden Euro, die etwa 2024 für die Rente ausgezahlt wurden, kamen etwa 90 Milliarden aus dem Bundeshaushalt. Die Pflegeversicherung gab nach vorläufigen Berechnungen "nur" 68 Milliarden Euro aus. Die Finanzen des einen Systems haben Auswirkungen auf das andere: Der Staat kann jeden Euro nur einmal ausgeben; für die Beitragszahler ist es egal, welcher Beitrag steigt.

In der Bundestagsdebatte zur Pflegeversicherung bedauerte Norbert Blüm vor dreißig Jahren, die Politik diskutiere zu viel über Paragrafen und Geld. Zu wenig rede man über die Ordnung der Gesellschaft, über den Zusammenhalt der Generationen. Dazu leiste die Pflegeversicherung einen wichtigen Beitrag. Das stimmt, damals wie heute. Bevor Nina Warken und ihre Beamten sich in Paragrafen verlieren, müsste es deshalb um die Grundsätze einer Reform gehen. Ich habe dazu drei Vorschläge.

Es geht um Solidarität

Erstens: Wer im Alter Hilfe braucht, bekommt sie. Für Sozialdemokraten ist das eine Frage der Solidarität mit den Schwachen, für Christdemokraten ein Gebot der Nächstenliebe. Also kann man sich darauf verständigen.

Zweitens: Die Pflegeversicherung kostet Geld, das kann eine wohlhabende Gesellschaft aufbringen. Wer das Glück hat, über eine gute Pension oder eigenes Vermögen zu verfügen, beteiligt sich auch selbst an den Kosten. Dieser Grundsatz sollte in der demokratischen Mitte des Parlaments, die gerade so oft beschworen wird, nicht umstritten sein.

Drittens: Die Beiträge zu den Sozialversicherungen, auch zur Pflegeversicherung, dürfen die Unternehmen nicht überfordern. Weil sonst Arbeitsplätze verloren gehen. Je mehr Menschen beschäftigt sind, desto besser für das Sozialsystem.

Wie wäre es, auf Pfingstmontag zu verzichten?

Dieser dritte Punkt ist tatsächlich heikel. Er war es auch 1995 schon. Damals hat man sich auf einen historischen Kompromiss verständigt: Um die Pflegeversicherung zu finanzieren, wurde der Buß- und Bettag als gesetzlicher Feiertag gestrichen. Ein Arbeitstag mehr im Jahr ist für die Wirtschaft sehr relevant. Blüm nannte das einen "sozialen Obolus".

Könnten wir uns dreißig Jahre danach noch einmal auf einen sozialen Obolus verständigen? Zum Beispiel auf den Pfingstmontag verzichten, der übrigens nicht einmal im Vatikan ein Feiertag ist. Weil es um die größte Herausforderung der alternden Gesellschaft geht. Und um Ihre Eltern, Ihre Großeltern, alte Freunde.

- deutschlandfunk.de: "Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung fordert mehr Geld"

- sozialpolitik-aktuell.de: "Entwicklung der Beitragssätze in den Zweigen der Sozialversicherung 1995 - 2025"

- deutschlandfunk.de: "Zahl der Pflegebedürftigen verdoppelt sich auf 5,6 Millionen Menschen"

- destatis.de: "Mehr Pflegebedürftige"

- tk.de: "Wie hoch ist mein Beitrag zur Pflegeversicherung?"

- vdek.com: "Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2025"

- pflegeversicherung-tarif.de: "Sichere Pflege im Alter: Die Bedeutung der Pflegeergänzungsversicherung"

- br.de: "Zukunft der Rente: Viele Ideen, wenig Einigkeit"

- ihre-vorsorge.de: "Rente: Höherer Bundeszuschuss könnte Beitrag drücken"

- vdek.com: "Daten zum Gesundheitswesen: Soziale Pflegeversicherung"

- de.statista.com: "Anzahl der Pflegebedürftigen in Deutschland zum Jahresende 2023 nach Art der Versorgung und Pflegegrad"

- bundesregierung.de: "Mindestlohn in der Altenpflege"

- sozialgesetzbuch-sgb.de: "§ 61 SGB XII Leistungsberechtigte"

- journalonko.de: "Anzahl der Pflegebedürftigen und über 80-Jährigen in Deutschland bis 2060"

Quellen anzeigen