Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.

Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.Tagesanbruch Da kann selbst Merz nicht meckern

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

man soll sich ja nicht selbst loben, aber wie ich meine Erkältung exakt auf das vergangene Wochenende gelegt habe und pünktlich zum Dienstbeginn gestern wieder fit war – da kann selbst Friedrich Merz nicht meckern. "Mit Vier-Tage-Woche und Work-Life-Balance werden wir den Wohlstand dieses Landes nicht erhalten können", sagte der Bundeskanzler kürzlich vor Wirtschaftsvertretern. Er hätte auch sagen können: Die Zeit des Faulenzens ist vorbei, jetzt wird wieder malocht, bis der Arzt kommt – und gerne auch darüber hinaus.

Embed

Man mag diesen Appell an die Arbeitsmoral herablassend finden. Schließlich arbeiten viele nur deshalb vier Tage, weil zu Hause andere (unbezahlte) Arbeit wartet. Man mag die Aussage sogar für gänzlich falsch halten, da weniger Wochenarbeitsstunden nicht automatisch weniger Produktivität bedeuten – viele Studien belegen sogar das Gegenteil. Doch egal, wie man zu Merz' Diagnose steht, um einen Fakt kommt man nicht herum: Deutschland geht es wirtschaftlich tatsächlich nicht gut.

Im dritten Jahr in Folge stagniert die Wirtschaft der Bundesrepublik – so lange wie seit 1949 nicht mehr. Ob es so weitergeht oder zumindest etwas Besserung in Sicht ist, wird morgen das Frühjahrsgutachten der Wirtschaftsweisen zeigen. Der Sachverständigenrat aus Top-Ökonominnen und -Ökonomen gibt darin seine Konjunkturprognose für dieses und kommendes Jahr bekannt. Fast noch spannender sind aber die weiteren Kapitel. Denn in diesen wird laut der Einladung zur Pressekonferenz diskutiert, "wie eine investitionsorientierte Verwendung der Mittel aus dem Finanzpaket sichergestellt werden kann". Anders gesagt: Wie müssen Union und SPD die 500 Milliarden aus dem Sondervermögen für Infrastruktur, Bildung und Klimaschutz ausgeben, damit die Wirtschaft auch tatsächlich wieder ans Laufen kommt?

Kanzler Merz und Finanzminister Lars Klingbeil haben bereits beteuert, sorgsam mit dem historischen Schuldentopf umgehen zu wollen. "Jeder Euro muss richtig ausgegeben werden", sagte Klingbeil. Er werde daher kontrollieren, wie die staatlichen Ausgaben wirken. Wo sie wirken sollten, haben sich das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung und das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) bereits vor einem Jahr angeschaut. Dabei kamen sie auf einen Investitionsbedarf von noch einmal 100 Milliarden Euro mehr, als Schwarz-Rot nun für die kommenden zehn Jahre an Geld zur Verfügung steht. Folgende Baustellen haben die Forscherinnen und Forscher ausgemacht:

- Infrastruktur der Städte und Gemeinden: Um den über Jahre aufgelaufenen Sanierungsstau aufzulösen, bräuchte es rund 177 Milliarden Euro – fast doppelt so viel, wie das Sondervermögen für sie vorsieht. Weitere 13 Milliarden Euro seien nötig, um sich vor Klimaschäden zu schützen, etwa durch Starkregen und Hitze.

- Klimatransformation: Rund 200 Milliarden Euro würden gebraucht, um beispielsweise die Netze für Strom, Wasserstoff und Wärme auszubauen, noch mehr erneuerbare Energien zu erzeugen und speichern zu können und Gebäude energetisch zu sanieren.

- Schienen und Straßen: Um Deutschlands Verkehrswege instand zu setzen, veranschlagen die Wissenschaftler rund 127 Milliarden Euro – knapp 60 Milliarden Euro für die Bahn, 39 Milliarden für Autobahnen und Landstraßen und gut 28 Milliarden, um den öffentlichen Personennahverkehr auszubauen.

- Bildung: Ganztagsschulen müssten ausgebaut (7 Milliarden Euro) und Hochschulen saniert (35 Milliarden Euro) werden.

- Wohnungsbau: Dem Mangel an bezahlbarem Wohnraum sollte die Regierung mit sozialem Wohnungsbau entgegenwirken. Kostenpunkt: knapp 37 Milliarden Euro.

Ob die neue Bundesregierung dieselben Baustellen ausmacht, ist jedoch fraglich. Wer Merz' Regierungserklärung in der vergangenen Woche gelauscht hat, dürfte gemerkt haben: Klimaschutz war dem Bundeskanzler nur eine Randnotiz wert. Zwar bekannte er sich zu den deutschen und internationalen Klimazielen – doch der Plan, künftig CO₂-Speicherung zu erlauben, dürfte die Abhängigkeit von fossilen Energien eher noch verlängern. Ob insbesondere beim Klimaschutz also wirklich jeder Euro richtig ausgegeben wird, ist angesichts des Mantras, man wolle technologieoffen bleiben, daher genau das: offen.

Um das Land wieder in Schwung zu bringen, ist zudem mehr nötig, als Geld an die richtigen Stellen zu leiten. Auch die Planungs- und Genehmigungsverfahren müssen entschlackt werden, damit die Milliarden schnell eingesetzt werden können. Eine wichtige Rolle kommt daher dem neuen Ministerium für Staatsmodernisierung zu, das sich unter anderem mit dem Abbau überflüssiger Bürokratie befassen soll. Auch hier werden die Wirtschaftsweisen morgen aufzeigen, wo Deutschland sich aktuell selbst im Weg steht.

Immerhin: Das mit dem Tempo scheint die schwarz-rote Koalition auch für sich selbst verinnerlicht zu haben. Schon in dieser Woche wolle man die ersten Gesetzgebungsverfahren auf den Weg bringen, sagte Merz im ZDF-Talk "Maybrit Illner". Noch vor der Mitte Juli beginnenden Sommerpause sollen zudem die Entwürfe vorliegen, mit denen das Sondervermögen und die Ausnahme der Verteidigungsausgaben von der Schuldenbremse umgesetzt werden können. Sogar die Bundesländer konnten sich überraschend schnell einigen, wer wie viel von den 100 Milliarden Euro erhält, mit denen die Länder sowohl selbst investieren, als auch die Kommunen unterstützen sollen.

Ein gewisser Anfangselan ist also zu spüren. Zudem schafft allein die Tatsache, dass für die nächste Dekade hunderte Milliarden Euro zur Verfügung stehen, Planungssicherheit für die Unternehmen. "Fiscal forward guidance", heißt das im Fachjargon. Die Regierung setzt sozusagen finanzpolitische Leitplanken, an denen sich die Firmen orientieren können. Das macht es wahrscheinlicher, dass auch sie investieren. Jeder vom Staat eingesetzte Euro wäre damit ein Hebel für zusätzliche private Zukunftsausgaben.

Allerdings gibt es mehrere Hindernisse, die Union und SPD aus dem Weg räumen müssen: Schienen, Schulen, Wohnungen und Wärmenetze können nur gebaut werden, wenn auch ausreichend Arbeitskräfte da sind. Gleichzeitig machen die kriselnden Sozialversicherungen Arbeit zunehmend teurer. Mit grundlegenden Reformen von Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung sollen sich aber erst einmal Kommissionen befassen, die dann frühestens in ein paar Jahren Ergebnisse präsentieren. Wenn überhaupt.

Deutlich schneller könnte man an mehr Arbeitskräfte kommen, indem ausländische Staatsangehörige, einschließlich Geflüchteter, zügiger in den Arbeitsmarkt integriert würden. Und auch für deutsche Arbeitnehmer müsste die Politik Hürden abbauen, die es unattraktiv machen, mehr oder überhaupt zu arbeiten. Das gilt zum Beispiel überall dort, wo Sozialleistungen nicht gut aufeinander abgestimmt sind oder Steuerregeln wie das Ehegattensplitting dazu führen, dass unterm Strich weniger übrig bleibt, wenn Menschen mehr arbeiten.

Es ist also nicht allein mangelnde Arbeitsmoral, die Deutschlands Bürger davon abhält, mehr Einsatz zu zeigen. Die "gewaltige Kraftanstrengung", die Merz für die kommenden Jahre einfordert, gilt gleichermaßen für ihn und seine Koalition.

Keine sofortige Waffenruhe

Die Angriffe auf die Ukraine gehen weiter: Auch in seinem dritten Telefonat mit Wladimir Putin hat es US-Präsident Donald Trump nicht geschafft, den russischen Präsidenten von einem sofortigen Waffenstillstand zu überzeugen. Stattdessen möchte der Kremlchef russischen Medien zufolge ein "Memorandum" über einen künftigen Frieden aushandeln. Eine Waffenruhe sei nur möglich, "sofern angemessene Vereinbarungen getroffen werden." Ist Trump also wieder abgeblitzt?

Dieser Deutung trat der US-Präsident mit einem Post auf seiner Plattform Truth Social entgegen, in dem er Verhandlungen im Vatikan in Aussicht stellte. Die Gespräche könnten unmittelbar beginnen, schrieb Trump nach dem Telefonat mit Putin – der Papst habe den Vatikan als Verhandlungsort angeboten. Weitere Details nannte er nicht.

Doch worüber würde dann gesprochen werden? Mit "angemessenen Vereinbarungen", die für eine Waffenruhe nötig sein, könnte Putin die russischen Forderungen meinen, die weder die Ukraine noch ihre westlichen Unterstützer erfüllen möchten: Den Rückzug ukrainischer Truppen aus den von Russland illegal annektierten Gebieten und keine militärische Unterstützung der Ukraine während einer Waffenruhe. Die Ukraine hatte einem Waffenstillstand schon vor Wochen zugestimmt – ohne Bedingungen.

Was steht an?

Geplante Strafe: Die Europäische Union will heute Sanktionspaket Nummer 17 gegen Russland beschließen. Mit den schärferen Sanktionen, die Bundeskanzler Merz und weitere EU-Spitzenpolitiker vergangene Woche angedroht hatten, hat das EU-Paket aber nichts zu tun. Es war schon lange vorher in Planung und richtet sich unter anderem gegen Personen, die mit pro-russischen Aktionen in Deutschland aufgefallen sind.

Drohende Strafe: Drei mutmaßliche russische Spione müssen sich ab diesem Dienstag in München vor Gericht verantworten. Das Trio soll in Deutschland Sabotageaktionen gegen militärische Infrastruktur und Bahnstrecken geplant haben. Der Kopf soll darüber hinaus als Teil einer bewaffneten, terroristischen Vereinigung in der Ukraine gekämpft haben. Bis zum 23. Dezember sind mehr als 40 Verhandlungstermine geplant.

Gezählte Straftaten: Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) und der Präsident des Bundeskriminalamts, Holger Münch, stellen die Statistik zur politisch motivierten Kriminalität 2024 vor. Die Zahl der Straftaten, die der Polizei bekannt sind, hatte im vergangenen Jahr einen neuen Rekord erreicht.

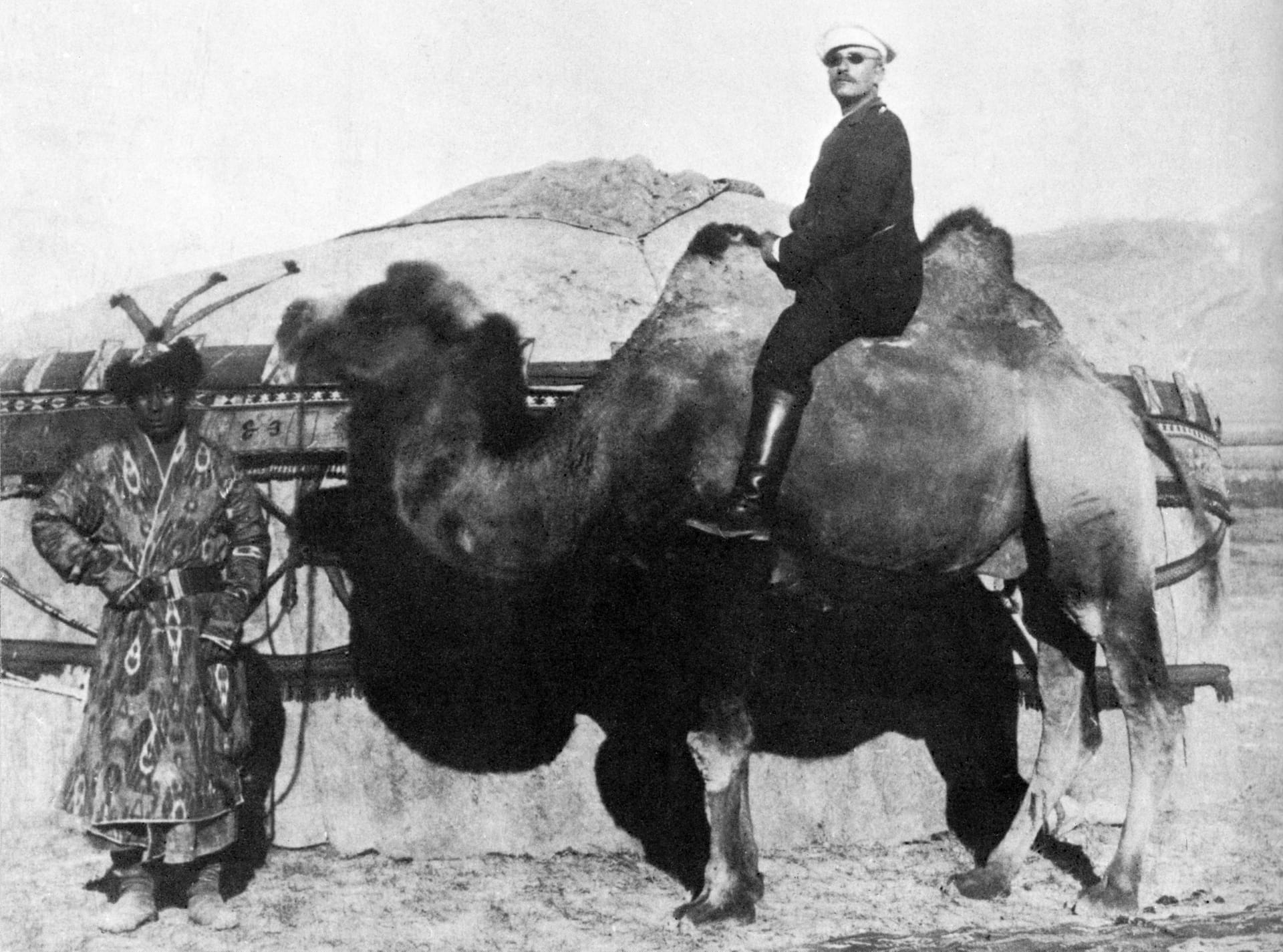

Das historische Bild

Lange galt Sven Hedin in Schweden als gefeierter Abenteurer – bis er sich auf die Seite der Nazis schlug. Mehr lesen Sie hier.

Lesetipps

Die Herrscher am Golf hofieren Donald Trump und bieten ihm Milliardengeschäfte an. Im Gegenzug gesteht er Syrien die Aufhebung von Sanktionen zu – und verhandelt mit dem Iran. Was all das für Israel bedeutet, erklärt unser Kolumnist Gerhard Spörl.

Der erste Wahlgang der Präsidentschaftswahl in Polen brachte keinen klaren Sieger. Der Ausgang der Stichwahl könnte für ganz Europa richtungsweisend sein, schreibt mein Kollege David Schafbuch.

Wenn es um Börsengänge geht, herrschte zuletzt Flaute in Deutschland. Nun aber wagt der Mittelständler Pfisterer den Schritt. Ob bald weitere folgen, verrät unsere Finanzkolumnistin Antje Erhard.

Zum Schluss

Jeder baut sich die Realität, wie sie ihm passt.

Ich wünsche Ihnen einen ausbalancierten Tag! Morgen schreibt wieder Florian Harms für Sie.

Herzliche Grüße

Christine Holthoff

Finanzredakteurin

E-Mail: t-online-newsletter@stroeer.de

Gefällt Ihnen der Tagesanbruch? Dann leiten Sie diesen Newsletter an Ihre Freunde weiter.

Haben Sie diesen Newsletter von einem Freund erhalten? Hier können Sie ihn kostenlos abonnieren.

Alle bisherigen Tagesanbruch-Ausgaben finden Sie hier.

Alle Nachrichten von t-online lesen Sie hier.

Mit Material von dpa.