Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Desinformation vor Wahl "Die Gelegenheit lässt sich Putin nicht entgehen"

Gefälschte Nachrichtenseiten mit pro-russischen Inhalten fluten das Netz. Und es nimmt kein Ende, weil zu wenig getan wird, sagt eine Expertin im Interview.

Seit dem Frühjahr 2022 spült die russische Desinformationskampagne "Doppelgänger" mit pro-russischen Texten auf täuschend echten Nachbauten großer Medienseiten ins Netz, t-online hatte als erstes Medium darüber berichtet. Nach Enthüllungen durch Medien sowie Sicherheitsfirmen und Untersuchungen von FBI sowie Verfassungsschutz scheint es ruhiger geworden zu sein. Doch aufgegeben haben die Macher nicht.

Das zeigt eine am Dienstag veröffentlichte Analyse von CeMAS, dem gemeinnützigen Center für Monitoring, Analyse und Strategie. Durch Gegenmaßnahmen sind die russischen Versuche aktuell weniger effektiv, in Deutschland Stimmung zu machen. Sie könnten aber effektiver eingedämmt werden, sagt Studienautorin Lea Frühwirth im Interview mit t-online.

t-online: Das Satire-Portal "Der Postillon" hat gerade einen Text veröffentlicht mit dem Titel "Putin spricht sich für März-Wahltermin aus: 'Unsere Trollfabriken brauchen etwas Vorlaufzeit'". Zu schön, um wahr zu sein?

Lea Frühwirth: Das wäre natürlich schön. Aber wir müssen leider mit illegitimen Einflussversuchen wie Desinformationskampagnen rechnen. Die Gelegenheit wird sich Putin kaum entgehen lassen. Vorgezogene Neuwahlen lassen sich einerseits ausschlachten, wenn man auf die Destabilisierung der Gesellschaft zielt. Wahlen sind allgemein vermehrt Anlass solcher Einflussversuche. Viel Vorbereitungszeit braucht es dabei für die Akteure nicht. Wir konnten sehen, dass auch bei unvorhersehbaren Ereignissen schon wenige Tage später passende Beiträge dazu aufgetaucht sind.

Die Desinformation wurde und wird massenweise mit Fake-Accounts verbreitet. Für den Report haben Sie aber vor allem nach verdächtigem Verhalten gesucht?

Um Desinformationskampagnen aufzudecken, sucht man in der riesigen Datenmenge aus Beiträgen nach bestimmten Inhalten – wie dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Neben solchen wiederholten Themenfeldern gibt es aber auch Konstanten im Verhalten, mit denen man nach neuen Aktivitäten suchen kann. CeMAS hat gezeigt, dass das ein erfolgreicher Weg sein kann.

Zur Person

Lea Frühwirth ist Senior Researcherin bei CeMAS (Center für Monitoring, Analyse und Strategie) und Psychologin. Sie befasst sich mit dem Einfluss des digitalen Diskurses auf Gesellschaft und Politik, insbesondere mit den Wirkweisen und Mechanismen manipulativer Inhalte. Bei CeMAS beschäftigt sie sich mit Desinformation, Propaganda und Verschwörungsideologie. Ihre Co-Autorin für den Report "Fortsetzung folgt: Die prorussische Desinformationskampagne Doppelgänger in Deutschland" ist Julia Smirnova, die als Senior Researcherin bei CeMAS staatliche Einflusskampagnen und die Verbreitung von Desinformation im Internet untersucht. Unterstützt wurden sie von Anna Meyer, Politikwissenschaftlerin mit Spezialisierung im IT-Bereich.

Die "Doppelgänger"-Kampagne ist also gar nicht so ausgeklügelt?

Die Selbstüberhöhung als Übergegner, der vermeintlich 4D-Schach spielt, gehört zur Selbstdarstellung Russlands dazu. Wer einen Kontrahenten als übermächtig empfindet, wird Gegenmaßnahmen möglicherweise für nutzlos halten und sich fügen. Da sollte man nicht vorauseilend mitspielen. Die Kampagnen mögen wandelbar sein, doch sie erscheinen auch immer wieder unsauber in ihrer Ausführung. Sie nutzen etwa auf X schon länger ein bestimmtes Postingmuster, das für die Plattform ansonsten untypisch ist. Man sieht sofort, dass etwas nicht stimmen kann und kann so neue Beiträge aufdecken.

Was ist verräterisch?

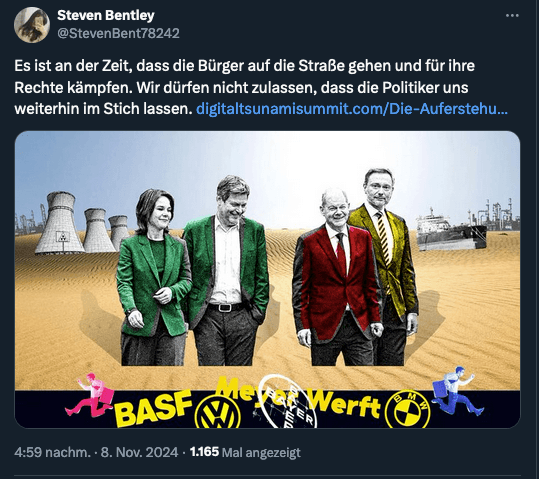

Typischerweise sind das Beiträge mit wenigen Textzeilen, einem Link und einem Bild. Diese Postings kommen von kleinen Accounts und erreichen wenige Likes, aber im Vergleich dazu unverhältnismäßig hohe Share-Zahlen. Es ist auf X sehr unwahrscheinlich und paradox, dass ein Beitrag 1.300-mal weitergeleitet wird, aber nur 3 Likes erhält. Da sich dieses Muster als sehr trennscharf herausgestellt hat, lassen sich so Doppelgänger-Inhalte auf X identifizieren – unabhängig von Themen, Schlagwörtern, Accounts oder sogar Sprachen. Das erweitert das Sichtfeld enorm.

Damit geben Sie denen jetzt vielleicht einen Hinweis …

Eindämmung von Desinformationskampagnen bleibt ein Katz-und-Maus-Spiel. Hier stellt sich eine Abwägungsfrage: Berichten wir darüber? Wenn ja, wie? Bringt das die Eindämmung weiter oder eher die Kampagne selbst? Die Veröffentlichung neuer Instrumente und Rechercheansätze trägt schließlich auch dazu bei, dass andere Forschende diese aufgreifen und ebenfalls nutzen können.

Inzwischen ist auch viel über Strukturen und Arbeitsweise der "Doppelgänger"-Kampagne bekannt.

Dieses Jahr hat sich einiges getan. Veröffentlichungen des Recherchenetzwerks "Correctiv" und der IT-Forensikexperten bei Qurium haben verdeutlicht, was zur Eindämmung möglich ist, wenn man proaktiv nachforscht. Das geht in die richtige Richtung und sollte noch weiter vertieft werden.

Durch diese Veröffentlichungen wurden technische Dienstleister auch in Deutschland offengelegt.

Die bisherigen Maßnahmen betreffen vor allem die Domain-Infrastruktur. Eingebundene Unternehmen sperren nach Kontaktaufnahme mitunter Zugänge, Doppelgänger-Seiten sind so über die Links nicht mehr erreichbar.

Aber?

Was erreicht wurde, ist ein wichtiger Schritt. Die "Doppelgänger"-Kampagne hat an Effektivität verloren, weil die Links aktuell nicht funktionieren. Es braucht aber auch weitere Ansätze: Wir müssen die Verbreitung dieser Inhalte und Aussagen auf sozialen Medien zu stoppen.

Es geht weiter mit Postings, auch wenn die Seiten nicht erreichbar sind?

Wir sehen auch im November noch Postings mit "Doppelgänger"-Muster auf X. Und die Beiträge enthalten ja bereits vor dem Klick auf den Link manipulative, prorussische Inhalte. Außerdem wurden auch echte Artikel authentischer Nachrichtenseiten verbreitet, wenn sie ins Narrativ passten. Wiederum andere Beiträge vermittelten ihre Botschaft in Text und Bild direkt auf X.

Es gibt auch gefälschte Videos, zuletzt im US-Wahlkampf war das ein größeres Thema. Es tauchten auch Videos vermeintlicher Nachrichtenseiten auf, die deutsche Russlandkritiker diffamierten und als Teil einer Kampagne gelten, die "Matryoshka" heißt.

Eine belegte Verbindung zur "Doppelgänger"-Kampagne ist mir hierzu nicht bekannt, aber es braucht auch Zeit, um eine solche Zuordnung fundiert treffen zu können. Natürlich ist "Doppelgänger" auch nicht die einzige Einflusskampagne.

Fake-Videos mit absurden Antisemitismus-Behauptungen

Seit dem vergangenen Freitag werden auf X mindestens sieben verschiedene gefälschte Videos vermeintlicher Medienmarken verbreitet, die mit falschen und verzerrenden Aussagen den Deutschen stark wachsenden Antisemitismus nachsagen. Der Machart nach zählen sie zu der "Matryoshka"-Kampagne, die im Februar unter dem Namen bekannt wurde. Ohne Belege und mit gefälschten Zitaten wird etwa in einem gefälschten "Zeit"-Video behauptet, die Nachfrage nach Holocaustleugner-Literatur steige stark. In einem gefälschten "Bild"-Video heißt es, Immobilienmakler hätten Schwierigkeiten mit der Vermarktung von Immobilien in der Nachbarschaft von Juden. Ein Fake-Video mit Logo der Deutschen Welle verbreitet die absurde Behauptung, das israelische Militär wolle jüdische Friedhöfe in Deutschland schützen, wenn Deutschland keinen besseren Schutz biete. Und einem gefälschten "Welt"-Video zufolge soll ein Künstler für das Vergraben von Schweinerüsseln auf jüdischen Friedhöfen einen bedeutenden Preis bekommen.

Wenn CeMAS "Doppelgänger"-Beiträge nach einem Muster findet, müsste es für X und Facebook doch noch einfacher sein?

Wir haben rückblickend Hunderte deutschsprachige Beiträge gefunden, die seit Monaten auf der Social-Media-Plattform X abrufbar waren – trotz diverser Berichte. Und wenn wir an die Plattform Inhalte gemeldet haben, fielen Maßnahmen unzureichend und inkonsistent aus: Als wir im September 2024 Beiträge aus dem August meldeten, sperrte X manche schnell, den Rest erst Anfang Oktober. Nicht gesperrte Konten hatten so weitere irreführende Inhalte verbreiten können. Deutlich früher gemeldete Inhalte aus dem Juni 2024 waren sogar im Oktober fast alle noch abrufbar.

Wie erklären Sie das zögerliche Einschreiten?

Twitter war bereits vor der Übernahme durch Elon Musk kein problemfreier Raum. Seither hat er Entscheidungen getroffen, die die Plattform zum Schlechteren entwickelt haben. Etwa die Moderationsteams auszudünnen, was natürlich die verbleibende Handlungsfähigkeit einschränkte. Generell scheint X Desinformation, Verschwörungserzählungen, Antisemitismus oder Rechtsextremismus nicht als gewichtiges Problem zu betrachten und dagegen anzugehen. Ich habe den Eindruck, es fehlt an Motivation. Dafür wird man also sorgen müssen, beispielsweise mit europäischen Gesetzen wie dem Digital Services Act, dem DSA.

Also mit Bußgeldern als mögliche Daumenschraube der EU-Kommission, weil die Netzwerke nicht genug tun? Gegen X läuft seit Dezember 2023 ein Verfahren nach dem DSA, seit April 2024 auch eines gegen die Facebook-Mutter Meta.

Im Fall von Meta wurde dabei explizit die irreführende Nutzung von Werbeanzeigen und die Verbreitung von Desinformationskampagnen genannt. Metas eigene, regelmäßige Reports ergeben ein paradoxes Bild: Einerseits wurde das typische Muster von "Doppelgänger"-Werbeanzeigen beschrieben. Die Methode, dass "Doppelgänger" auf diesem Wege Inhalte auf Facebook verbreiten, ist also intern bekannt. Andererseits ließen sich auch Monate später noch Werbeanzeigen dieser Art dort feststellen. Ziel sollte sein, dass aufgedeckte Muster dann auch konsequent unterbunden werden.

Berichterstattung darüber kann helfen – aber auch den Falschen?

Desinformationskampagnen sollen konkrete Narrative vermitteln ("Hört auf, die Ukraine zu unterstützen!"), aber auch Gesellschaften destabilisieren. Es wird pauschales Misstrauen gegenüber Institutionen geschürt. Solchen Inhalten sollte man nicht unabsichtlich zu zusätzlicher Aufmerksamkeit verhelfen, indem man sie direkt wiedergibt. Eine abstrakte Beschreibung der Falschbehauptung kombiniert mit Warnung und korrekter Information dagegen ist hilfreich.

Selbst in sozialen Netzwerken sagen die meisten Menschen, sie hätten nie russische Desinformation zu Gesicht bekommen.

Ob diese Selbsteinschätzung stimmt, hängt davon ab, wie gut die Person eine tatsächliche Desinformationsmeldung erkennen kann. Diese Inhalte sind ja darauf ausgelegt, Menschen zu täuschen. Richtig ist aber auch: Nur weil im Netz irgendwo etwas herumliegt, heißt das noch nicht, dass es auch jemand sieht. Beides muss man bei möglichen Auswirkungen beachten. Und die Kampagne schönt durch ihren Verbreitungsmodus die Zahlen, wie oft Posts auf X vermeintlich gesehen wurden.

Was heißt das für den tatsächlichen Erfolg der Kampagnen?

Die Metriken, die der Forschung zur Verfügung stehen, sind mit Vorsicht zu genießen. Dem möglichen Erfolg solcher Kampagnen nähert man sich am besten an, indem man sich die Interaktionen anschaut. Wenn Accounts authentischer Nutzer etwa auf die Inhalte geantwortet haben, spricht das dafür, dass diese Inhalte zumindest ein Mindestmaß an Publikum erreicht haben. Viral sind sie deshalb noch lange nicht. Aber auch hier gilt: Es geht nicht nur um einen Beitrag. Und steter Tropfen höhlt den Stein.

Wie also sollte damit umgegangen werden?

Es braucht Bewusstsein in der Bevölkerung und bei maßgeblichen Akteuren, dass Desinformation Risiken für Individuen und die Gesellschaft birgt. Risiken sind aber auch keine Gewissheiten und man ist ihnen nicht hilflos ausgeliefert. Wer weiß, wo Orientierung zu finden ist, den wirft auch eine irreführende Meldung nicht so leicht aus der Bahn. Wir tun gut daran, ein angemessenes Maß an Problematisierung von Desinformation zu finden, ohne zu katastrophisieren. Sonst zahlen wir am Ende unabsichtlich selbst auf das Ziel des Problems ein, das wir bekämpfen möchten.

Vielen Dank für das Gespräch.

- Gespräch mit Lea Frühwirth

- faktencheck.afp.com: Neue anti-ukrainische Desinformationskampagne als "Ablenkung" für Faktenchecker