Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Wenn der Eifelvulkan ausbricht Ein Szenario wie aus einem Katastrophenfilm

Ein Vulkanausbruch in der Eifel ist für Experten nur eine Frage der Zeit. Ein Lavastrom könnte dann den Rhein aufstauen. Ein Experte erklärt, warum dieses Szenario nicht nur denkbar, sondern historisch belegt ist.

In der Schweiz stürzten am 28. Mai Millionen Kubikmeter Eis, Fels und Geröll ins Tal und begruben das Dorf Blatten unter sich. Die 300 Einwohner waren zuvor in Sicherheit gebracht worden, weil sich Gefahr durch die Felsabbrüche angedeutet hatte.

Der Gletscherabbruch in der Schweiz wirft viele Fragen zur Vorhersehbarkeit und den Folgen solcher Naturereignisse auf. Doch was wäre, wenn ein noch weitaus katastrophaleres Szenario Realität würde – mitten in Deutschland?

- Alarm für das Allgäu: Der Hochvogel steht vor dem Kollaps

- Die Tragödie von Issyk: Der "Schwarze Drache" – was ein Murgang anrichten kann

Im Interview mit t-online schildert der Geologe Ulrich C. Schreiber, welche verheerenden Folgen ein Vulkanausbruch in der Eifel für den Rhein und das gesamte Land haben könnte. Vom drohenden Flussstau über das Risiko einer unkontrollierbaren Flutwelle bis hin zu geologischen Frühwarnzeichen: Die Antworten zeichnen ein ebenso realistisches wie beunruhigendes Bild eines Extremfalls, der nicht ausgeschlossen ist – und für den es bislang kaum einen Notfallplan gibt.

t-online: Nach dem Gletscherabbruch in der Schweiz haben viele gefragt: Hätte man das nicht vorhersehen können?

Schreiber: Wenn Sie mich fragen, hätte man noch vorsichtiger sein können. Aber das sind eben Dinge – wenn sie in dieser Form noch nie passiert sind, von denen man keine genauen Vorstellungen hat. Jetzt wissen wir besser, wie es läuft, wenn Eis im Spiel ist. Das konnte man vorher nur vermuten, aber nun haben wir mehr Anhaltspunkte.

Nach dem Gletscherabbruch wurde in Blatten ein sogenannter Murgang befürchtet. In diesem Fall wäre eine Lawine aus Wasser, Eis und Gestein talabwärts geflossen. Für Deutschland gibt es sogar ein noch beunruhigenderes Szenario: einen Vulkanausbruch, der eine Flutwelle nach sich zieht.

Ja, das wäre eine ganze andere Größenordnung. Stellen Sie sich vor: Am Rhein bricht, wie vor 80.000 oder 100.000 Jahren, ein Vulkan aus, der mit der Initialeruption, also der ersten Eruption, einen Teil des Steilhangs wegsprengt und sofort den Rhein verschließt. Dann hätten wir von einem Moment auf den anderen ein Riesenproblem.

Was wäre in diesem Fall das Worst-Case-Szenario?

Das schlimmste Szenario wäre, wenn wir nur eine kurze Vorwarnzeit von wenigen Wochen hätten und die Initialeruption direkt im Rhein oder an seinem Rand stattfinden würde.

Wo genau könnte eine solche Eruption stattfinden?

Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Eruption könnte nicht nur direkt am Rand des Rheintals auftreten – sondern ähnlich, wie es beim Vulkan Hohe Buche der Fall war, mit einem geringen Abstand. Damals ist der Lavastrom von der Hohen Buche über fast einen Kilometer direkt in den Rhein geflossen. Aber je näher der Ausbruch am steilen Hang des engen Rheintals liegt, desto eher besteht die Gefahr, dass der ganze Hang abrutscht und den Fluss innerhalb kürzester Zeit blockiert.

Und auch wenn der Vulkan etwas weiter entfernt liegt, bleibt die Gefahr bestehen. Denn in dieser Region fließen alle Bäche und Flüsse in Richtung Rhein. Sollte ein Lavastrom austreten, könnte er über diese Täler direkt in den Fluss gelangen.

Ein anschauliches Beispiel ist der Bausenberg. Sein Lavastrom hat sich vor etwa 140.000 Jahren über vier Kilometer hinweg ausgebreitet, ist aber nicht bis zum Rhein gekommen. Wenn ein vergleichbarer Ausbruch näher an den Rhein heranrückt, kann die Lava ohne Weiteres direkt in den Fluss fließen.

Was genau würde passieren, wenn ein solcher Vulkanausbruch den Rhein verschließt?

Das Problem ist: In dem Moment, in dem der Hang abrutscht oder Lava in den Fluss strömt, lässt sich kaum noch etwas tun. Die Engstelle wäre unzugänglich – zu gefährlich, zu instabil. In der Schweiz war es das Risiko eines Nachrutsches, hier am Rhein hätten wir es mit fortlaufenden Ausbrüchen zu tun. Es würden immer wieder heiße Gesteinsbrocken oder Asche herausgeschleudert werden. Da könnte niemand einfach hingehen und aufräumen. Das wäre ein Gau – ein größtmögliches Unglück.

Wie schnell würde sich das Wasser stauen?

Sehr schnell. Vor allem, wenn es im Frühjahr passiert, also zu einer Zeit, in der viel Schmelzwasser und Regen den Rhein ohnehin mit großer Wassermenge füllen. Ich habe das für ein Buch einmal grob abgeschätzt: Innerhalb weniger Wochen stünde auf dem Frankfurter Flughafen das Wasser einen Meter hoch. Das zeigt, wie rasch sich das schmale Mittelrheintal mit Wasser füllen würde.

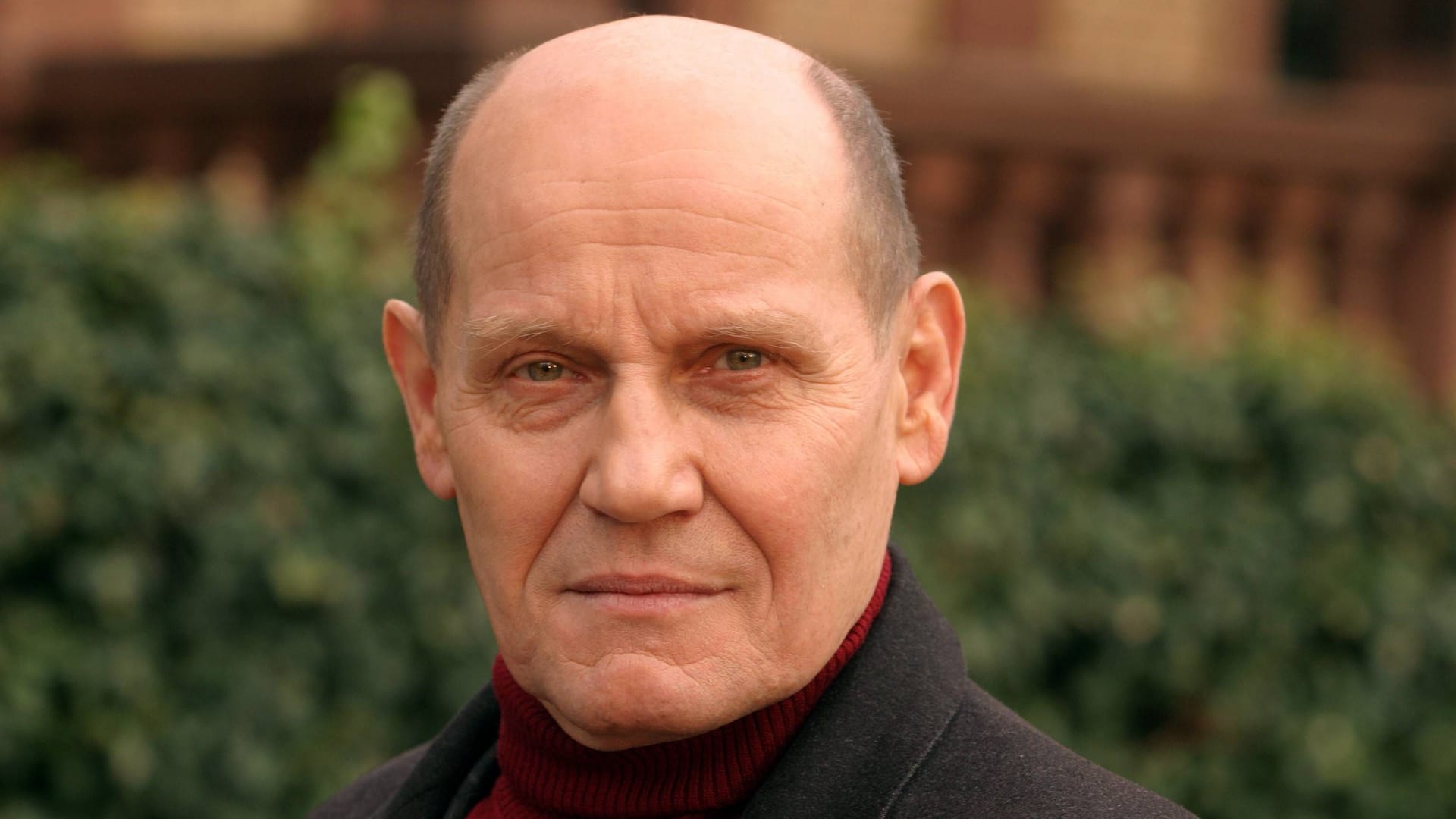

Zur Person

Ulrich C. Schreiber (* 1956 in Osterode am Harz), pensionierter Professor für Allgemeine Geologie der Universität Duisburg-Essen, wo er fast 26 Jahre lang arbeitete und lehrte. Seine Fachgebiete sind Entstehung des Lebens, die regionale Geologie von Mitteleuropa, Vulkanismus und Tektonik sowie die Geoökologie. 2003 entdeckte er einen Zusammenhang zwischen dem Auftreten hügelbauender Waldameisen und gasführenden tektonischen Bruchzonen der Erdkruste. Seine wissenschaftlichen Kenntnisse nutzt er für schriftstellerische Tätigkeiten, etwa bei seinem ersten Roman "Die Flucht der Ameisen – Ein Vulkanausbruch am Rhein" und zuletzt in dem neu erschienenen Science-Fiction-Roman "Die Spiegelung der Zeit".

Wäre das ein dauerhaftes Problem?

Ja. Der Rückstau würde sich immer weiter ausdehnen – bis weit in den Süden. Ich vermute, dass das Wasser nach drei Jahren bis zum Kaiserstuhl reichen könnte, vorausgesetzt, es gäbe keine technische Lösung für den Verschluss. Alle Orte im engen Rheintal flussaufwärts wären betroffen. Das klingt extrem – aber es ist denkbar. Denn genau solche Prozesse haben wir in der geologischen Vergangenheit bereits gehabt.

Sie erwähnten die Hohe Buche. Was genau ist damals passiert – und was lässt sich daraus für heute ableiten?

Die letzte Eruption der Hohen Buche fand vor vielleicht rund 100.000 Jahren statt. Der Vulkan liegt zwischen Brohl und Namedy in unmittelbarer Nähe zum Rheintal und nahe am Laacher See. Damals hat ein Lavastrom den Rhein erreicht und im Fluss ein Lavadelta gebildet. Die Reste davon sind heute noch vorhanden. Es ist ein kleiner Steilhang aus groben Basaltsäulen, die die Römer stehen gelassen haben. Den größten Teil der erstarrten Lavablöcke haben sie abgebaut und als Baumaterial verwendet, zum Beispiel für die Grundmauern in Trier. Es war ein begehrter Baustoff. Das zeigt: So ein Ereignis ist keine Utopie, sondern hat bereits stattgefunden.

Ist das mit dem heutigen Risiko vergleichbar?

Ja, das Beispiel zeigt deutlich: Der Rhein wurde schon einmal durch einen Vulkanausbruch verändert. Und was schon einmal vorgefallen ist, kann grundsätzlich wieder passieren. Besonders im Neuwieder Becken, also nördlich von Koblenz, ist das Risiko heute etwas höher als in anderen Teilen der Eifel. Wir sehen dort mehrere Anzeichen dafür, dass unter der Erdoberfläche wieder Bewegung ist – etwa ungewöhnliche Gaswerte, kleine Erdbeben in größerer Tiefe, aber auch das junge Alter der Vulkane. Alles deutet darauf hin, dass sich die vulkanische Aktivität langsam in diese Region verlagert.

Gibt es heute bereits konkrete Hinweise darauf, dass sich wieder etwas zusammenbraut?

Es wurden charakteristische Erdbeben in größeren Tiefen in dieser Region gemessen – also dort, wo Magma oder heiße Gase die Ursache sein können. Die Messungen wurden zwischen 2013 und 2019 von mehreren Institutionen durchgeführt, darunter das KIT (Karlsruher Institut für Technologie), das Geoforschungszentrum in Potsdam und die Landesämter.

Was sagen diese Beben genau aus?

Solche Beben deuten darauf hin, dass sich Fluide oder Magmen im Untergrund bewegen und vielleicht in der Kruste sammeln. Es bedeutet nicht automatisch, dass bald ein Ausbruch bevorsteht, da es sich im Vergleich zur Hohen Buche um einen anderen Typ von Magmatismus handelt. Solche Ereignisse müssten viel häufiger und über lange Zeiträume stattfinden, bis sich in einer Magmakammer ausreichende Mengen für einen Ausbruch gesammelt haben. Aber es zeigt: Unter der Erdoberfläche ist noch Aktivität. Es gibt also geologische Prozesse, die weiterlaufen. Und das passt auch zu anderen Daten aus der Region.

Welche Daten meinen Sie?

Zum Beispiel typische Werte für Helium, das aus dem Erdmantel stammt. Diese Werte sind ein deutlicher Hinweis auf magmatische Prozesse in größerer Tiefe. Auch das geologische Alter der Vulkane in der Gegend zeigt: Je weiter man sich dem Neuwieder Becken nähert, desto jünger sind die Vulkane. Zusammen mit den Erdbeben ist das ein ernst zu nehmender Hinweis, dass sich dort wieder Aktivität entwickeln könnte.

Angenommen, es käme wirklich zu einem Ausbruch am Mittelrhein. Könnte man irgendetwas tun, um die Folgen zu begrenzen?

Das wäre extrem schwierig. Vor allem am Anfang hätten wir kaum eine Chance, etwas zu unternehmen. Der Vulkan würde wahrscheinlich in mehreren Phasen ausbrechen – mit Ruhepausen dazwischen. Aber in dieser Zeit könnte niemand an die betroffene Stelle herankommen, weil weitere Ausbrüche jederzeit möglich wären.

Könnte man später eingreifen – etwa, um den Rhein wieder freizubekommen?

Vielleicht, aber das ist reine Spekulation. Es hängt stark davon ab, was genau passiert: Ist der Fluss mit lockerem Material verstopft oder mit fester Lava? Wie weit hat sich das Ganze ausgebreitet? Und fließt die Lava vielleicht sogar weiter flussabwärts? All das wüsste man erst, wenn es passiert ist.

Gab es in der Vergangenheit ähnliche Ereignisse, aus denen man lernen kann?

Ja. In der Westeifel hat ein Lavastrom den Alfbach aufgestaut. Das Wasser konnte dort nicht mehr abfließen – es entstand ein See mit mindestens acht Quadratkilometern Fläche. Und der blieb mehrere tausend Jahre bestehen. Dieses Beispiel zeigt, dass ein solcher Stau nicht nur möglich, sondern auch langfristig stabil sein kann.

Was würde in einem solchen Fall mit dem unteren Rhein passieren – also dem Teil flussabwärts der Blockade?

Der untere Rhein würde weitgehend trockenfallen. Es gibt dort nicht genügend Zuflüsse, um den Wasserstand aufrechtzuerhalten. Der Schiffsverkehr käme vollständig zum Erliegen. Aber das wäre nicht einmal das größte Problem.

Sondern?

Viel gefährlicher wäre die Möglichkeit, dass der aufgestaute Rhein irgendwann wieder durchbricht – zum Beispiel, weil es ein Nachbeben gibt, weil das Wasser sich selbst einen Weg bahnt oder weil der unbefestigte Damm aus Lava und Gestein instabil wird. In der Folge würde eine gewaltige Flutwelle den Niederrhein hinunterrollen.

Können Sie eine Vorstellung davon geben, wie viel Wasser da mitkäme?

Wenn sich über acht Wochen hinweg Wasser aufstaut – bei einem Frühjahrsdurchfluss von etwa 4.000 bis 5.000 Kubikmetern pro Sekunde – entspricht das ungefähr dem Volumen des gesamten Bodensees. Und wenn dieses Wasser schlagartig in Bewegung gerät, wäre es eine doppelte Katastrophe: erst die Flutung des Mittelrheintals, dann die Überflutung des gesamten unteren Rheinlaufs mit unkontrollierbarer Wucht.

Was bedeutet das für die betroffenen Regionen?

Der Rhein könnte plötzlich rechts oder links ausbrechen, sich neue Wege suchen, Dörfer oder Städte überfluten, die gar nicht im direkten Verlauf liegen. So etwas kennen wir aus Asien, aus Vulkanregionen mit ähnlicher Topografie. Dort haben sich ganze Landstriche verändert, weil nach großen Ausbrüchen Aschen und Bims die Flüsse überfrachteten.

Das klingt nach einem unkontrollierbaren Prozess.

Genau das ist es. Wenn das Wasser einmal in Bewegung gerät, gibt es keinen Weg zurück. Es lagert Material ab, staut sich erneut, bricht an anderer Stelle durch. Das kann auch Regionen betreffen, die sich vorher in Sicherheit wähnten – weil sich die Dynamik der Strömung laufend ändert.

Welche Städte wären konkret betroffen?

Gibt es heute denn überhaupt Möglichkeiten, einen solchen Ausbruch rechtzeitig zu erkennen?

Grundsätzlich schon. In den letzten Jahren ist viel passiert, vor allem in der Eifel. Neue Messstationen wurden eingerichtet oder sind in Planung. Man setzt auf ein engmaschigeres Netz von Seismometern, Gassensoren, GPS-Stationen und anderen Messgeräten. Damit lässt sich beobachten, ob sich Spannungen im Untergrund aufbauen, ob sich die Erdkruste hebt oder ob sich austretende Gase an der Oberfläche in der Zusammensetzung verändern.

Wie viel Zeit würde man im Ernstfall haben?

Wahrscheinlich ein paar Wochen. Das ist zumindest das, was wir aus bisherigen Erfahrungen mit anderen Vulkanregionen ableiten können. Aber es bleibt eine große Unsicherheit: Wir haben noch keine Erfahrung damit, wie ein Vulkanausbruch in der Eifel beginnt, und wissen nicht genau, wo der Ausbruch stattfinden würde. Die ersten Anzeichen wären relativ unspezifisch – etwa eine Häufung kleiner Erdbeben über eine große Fläche. Erst nach und nach ließe sich das Gebiet eingrenzen.

Was macht die Vorhersage so schwierig?

Der Vulkanismus in der Eifel ist tiefgründig. Das heißt, die Magmen, um die es bei diesem Vulkantyp geht, kommen relativ direkt aus dem Erdmantel. Das macht es schwer, Veränderungen rechtzeitig zu messen. Was wir sehen würden, wären vermutlich charakteristische Beben, zum Beispiel Tremore, die typisch für aufsteigendes Magma sind. Ob es dann aber wirklich zur Eruption kommt, oder ob das Magma vorher stecken bleibt, ist nicht vorhersehbar.

Kann man abschätzen, wie wahrscheinlich ein Ausbruch in den nächsten Jahrzehnten oder Jahrhunderten ist?

Eine genaue Prognose ist nicht möglich. Aber wenn wir über geologische Zeiträume sprechen – also über eine Million Jahre –, dann gehen alle Geowissenschaftler davon aus, dass es mit Sicherheit wieder einen Ausbruch in der Eifel geben wird. Wahrscheinlich sogar mehrere.

Wir befinden uns in der Eifel vermutlich erst am Anfang der vulkanischen Entwicklung. Wenn Sie sich andere Regionen anschauen, wie das Siebengebirge oder den Westerwald: Die haben ebenfalls als kleine vulkanische Felder begonnen – und sich über fünf bis zehn Millionen Jahre entwickelt. Insofern ist es gut möglich, dass auch die Eifel erst ihre Frühphase hinter sich hat und größere Ausbrüche noch vor uns liegen.

Wie schnell würde sich eine solche Entwicklung bemerkbar machen?

Solche Übergänge zu einer verstärkten vulkanischen Aktivität dauern vermutlich zehntausende bis hunderttausende Jahre. Aber wenn es, wie beschrieben, in nächster Zeit zu deutlichen Veränderungen in den Vorzeichen kommt, ist ein kurzfristiges Ereignis nicht ausgeschlossen. Dann würden wir erst mal sehen, ob es bei einem einzelnen kleinen Schlackenkegel bleibt – oder ob am Ende doch ein größerer Lavastrom entsteht. Auch das kann man erst im Nachhinein sagen.

- Interview mit Ulrich C. Schreiber, pensionierter Professor für Allgemeine Geologie der Universität Duisburg-Essen