Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.

Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.Tagesanbruch Eine bittere Wahrheit

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

heute möchte ich mit Ihnen einen Blick auf ein Thema werfen, das mir sehr am Herzen liegt. Auf den Tag genau vor 80 Jahren endete der Zweite Weltkrieg in Europa. Panzer fuhren nicht mehr, Städte lagen in Trümmern, Dutzende Millionen Menschen waren tot. Die Nachricht von der Kapitulation des nationalsozialistischen Deutschlands unter Adolf Hitler verbreitete sich wie ein gewaltiges Aufatmen.

Embed

Viele nennen diesen Tag eine "Befreiung", nicht zuletzt, weil der offizielle Jahrestag so heißt. Es finden mehrere Gedenkveranstaltungen statt, unter anderem eine zentrale Gedenkstunde im Bundestag. Aber wenn die Deutschen ehrlich sind, war es nur für wenige eine "Befreiung" – und für die meisten sicher nicht. Befreit wurden die überlebenden Jüdinnen und Juden aus den Konzentrationslagern. Befreit wurden politische Häftlinge, Widerstandskämpfer, Zwangsarbeiterinnen, Kriegsgefangene. Befreit wurden die von Deutschland überfallenen und unterjochten Länder.

Die allermeisten Deutschen selbst wurden nicht befreit. Sie wurden gestoppt. Die Rede von der "Befreiung" verschleiert eine unbequeme Wahrheit: Die Mehrheit der Deutschen war nicht Opfer, sondern Täter, Mittäter oder zumindest Wegseher.

Ich denke in diesem Zusammenhang an meine Großmutter, im Jahr 1931 geboren. Sie berichtete, dass es als Kind im Dorf die Erzählung gab, bei Südostwind keine Wäsche zum Trocknen hinauszuhängen. "In Hadamar läuft wieder der Ofen", hieß es da. Rund 15 Kilometer von ihrem kleinen Westerwalddorf entfernt liegt Hadamar. Hier wurden Anfang der 1940er-Jahre Tausende Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen getötet und anschließend verbrannt. Offiziell wusste niemand etwas. Und doch wussten alle genug, um die Wäsche lieber im Haus zu lassen.

Der Vernichtungskrieg war kein Schicksal, das über Deutschland hereinbrach – er war ein Werk der Deutschen selbst. Wer "Befreiung" sagt, ohne diese Wahrheit mitzudenken, macht es sich zu leicht. Daher halte ich es für notwendig, dass die Bezeichnung für diesen Tag weiterentwickelt wird.

Natürlich gab es Ausnahmen, Menschen, die mutig Widerstand leisteten. Aber sie waren in der Minderheit. Und oft genug wurden sie von den eigenen Landsleuten verraten. Und sicherlich: Es gab auch diejenigen, die zwar nicht den Mut für offenen, aktiven Widerstand aufbrachten. Die aber trotzdem gegen das Naziregime waren und versuchten, anständig zu bleiben.

Es hat Jahrzehnte gedauert, bis die Einsicht über die gesamtgesellschaftliche Schuld und – ja, auch über die jedes Einzelnen öffentlich gesprochen wurde. Das musste erkämpft werden. Gegen Verdrängung, gegen das Schweigen, im Zweifel auch gegen sich selbst und die eigene Scham.

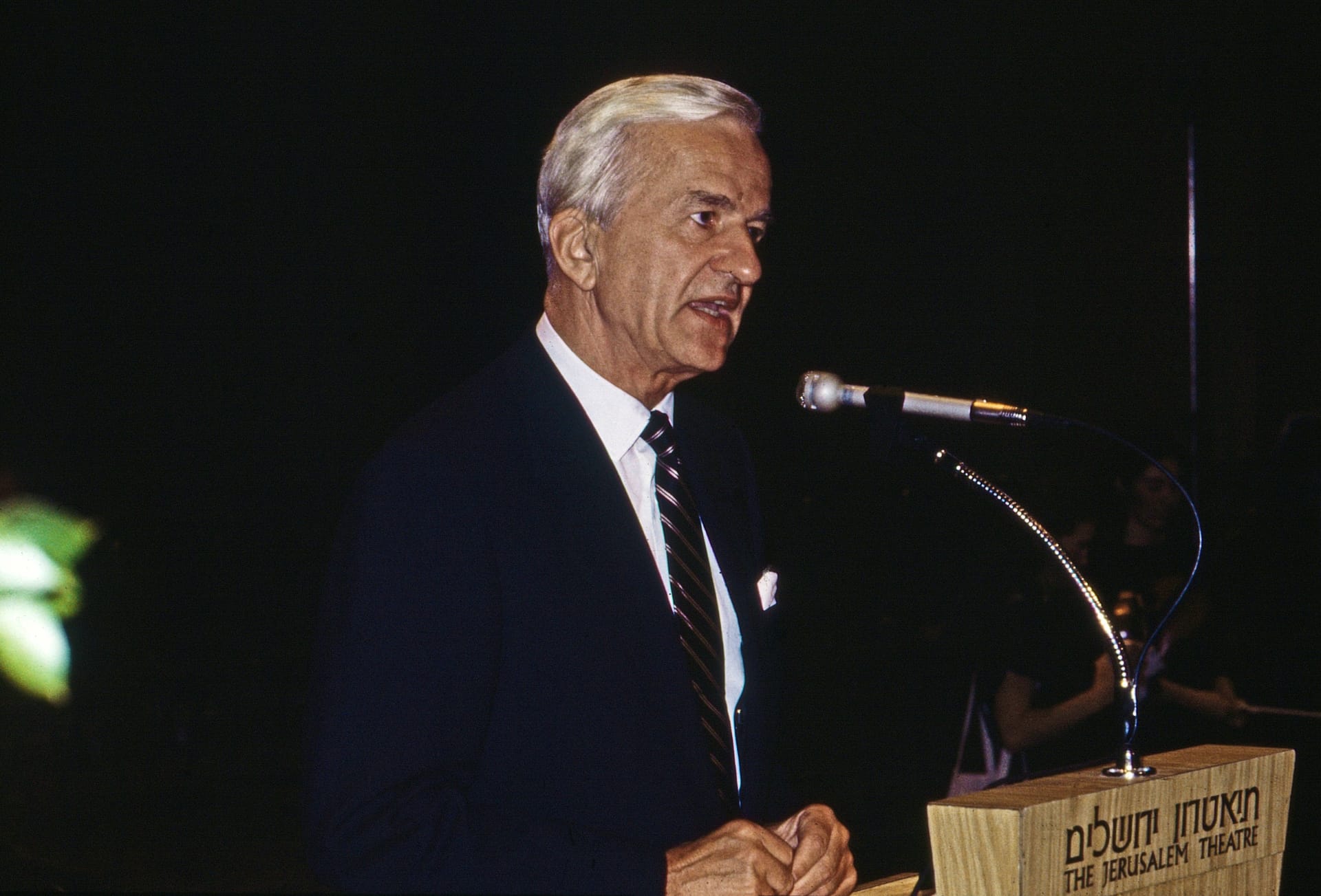

Die historische Aufarbeitung begann nicht am 9. Mai 1945. Sie begann zögerlich, Jahrzehnte später – oft gegen Widerstände. Und sie wurde von Einzelnen getragen, nicht vom Staat. Der jüdische Frankfurter Generalstaatsanwalt Fritz Bauer etwa – ein Mann, der wusste, dass die Justiz der jungen Bundesrepublik von alten Nazis durchsetzt war, kämpfte für die Auschwitz-Prozesse. "Nichts gehört der Vergangenheit an, alles ist noch Gegenwart und kann wieder Zukunft werden", lautet ein bedeutendes Zitat von ihm.

Auch SPD-Kanzler Willy Brandt wagte einen Bruch mit dem öffentlichen Schweigen. Im Jahr 1970, zum 25. Jahrestag des Kriegsendes, gab er eine Regierungserklärung dazu ab. "Niemand ist frei von der Geschichte, die er geerbt hat", sagte er. Brandt stand für einen neuen Blick auf die deutsche Schuld, einen ehrlichen. Als er in Warschau vor dem Mahnmal für den Ghetto-Aufstand niederkniete, sprach sein Schweigen lauter als jede Rede. "Am Abgrund der deutschen Geschichte und unter der Last der Millionen Ermordeten tat ich, was Menschen tun, wenn die Sprache versagt", schrieb Brandt zum Kniefall in seinen Memoiren.

Und 15 Jahre später sagte der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker im Bundestag einen Satz, der Geschichte schrieb: "Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft." Dieser Satz war der wesentliche Teil in von Weizsäckers Rede. Auch er wurde angefeindet, von Rechten, aber vor allem von seiner eigenen Partei, der CDU. Doch von Weizsäcker öffnete eine Tür. Seine Rede war eine Zumutung für eine Gesellschaft, die sich selbst noch immer als Opfer sah.

Die Rede von der Befreiung war damals ein Fortschritt. Willy Brandt und Richard von Weizsäcker gaben der Erinnerungskultur Worte, die zuvor unaussprechlich schienen. Sie holten das Grauen ins öffentliche Bewusstsein.

Doch Erinnerung darf nicht stehen bleiben. Sie muss weiterentwickelt werden. Was in den 1970er- und 1980er-Jahren notwendig war, reicht heute nicht mehr aus. Der Begriff der "Befreiung" war ein erster Schritt – heute braucht es den nächsten: Ehrlichkeit. Verantwortung.

Als Historiker in den 1990er-Jahren mit der Wehrmachtsausstellung belegten, wie tief auch ganz "normale" Soldaten in Verbrechen verstrickt waren, folgten nicht etwa Einsicht und Schuldbewusstsein. Nein, die Wissenschaftler wurden angefeindet, auf die Ausstellung wurden Anschläge verübt. Der Widerstand gegen das Erinnern kam nicht nur vom rechten Rand, er saß in der Mitte der Gesellschaft. Viele wollten nicht wissen, was sie längst hätten wissen müssen. Eins wurde klar: Erinnerung war nie selbstverständlich.

Das belegen leider auch aktuelle Zahlen. 80 Jahre nach dem Ende des Krieges empfindet nicht einmal jeder Zweite den 8. Mai als Tag der Befreiung. Laut einer aktuellen Umfrage von YouGov und dem Sinus-Institut sehen ihn sogar 15 Prozent eher als "Niederlage" und für fast jeden Dritten steht das Datum für beides – Befreiung und Niederlage. Etwa ein Drittel sagt sogar, man spreche "zu viel über den Holocaust". Diese Zahlen sind erschreckend – und sie zeigen: Das historische Bewusstsein bröckelt. Das ist höchst gefährlich.

Denn die Statistik passt in ein größeres Bild: Ein neuer Nationalismus breitet sich aus. Gleichzeitig ist der offene Antisemitismus zurück. Womöglich war er auch nie wirklich weg. Und zum heimischen Antisemitismus ist noch ein eingewanderter hinzugekommen.

Der Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 hat in Deutschland nicht etwa eine Welle der Solidarität mit Jüdinnen und Juden ausgelöst – sondern Massendemonstrationen, auf denen israelische Fahnen verbrannt wurden und der Holocaust relativiert wurde. Auf Schulhöfen. In Innenstädten. Mitten unter uns.

Das reflexhafte "Nie wieder"-Bekenntnis verkommt indes zu einer Floskel. In sozialen Medien wie TikTok wird zunehmend ein vermeintlicher "Schuldkult" angeprangert, warnt die Bildungsstätte Anne Frank in einer aktuellen Studie.

Gleichzeitig hat der Verfassungsschutz gerade erst die gesamte AfD als rechtsextremistisch eingestuft. Eine Partei, die von einer "erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad" spricht – also sinngemäß: Schluss mit der Erinnerung an die NS-Verbrechen. Schluss mit dem Schuldbekenntnis. Schluss mit dem Aus-der-Vergangenheit-Lernen. Und das von der Partei, die im Bundestag die größte Oppositionsfraktion darstellt. Der Historiker Stefan Creuzberger erklärt im Interview mit meinem Kollegen Marc von Lüpke, was die Rechtsaußenpartei erreichen will.

Ein anderes Beispiel: Russland führt seit mehr als drei Jahren einen blutigen Krieg in Europa. Und rechtfertigt das zynischerweise mit dem "Kampf gegen Nazis". Ausgerechnet Russland, das einst als größter Teil der Roten Armee die Konzentrationslager befreite, pervertiert damit heute diesen Teil seiner Geschichte. Viele in Deutschland lassen sich vom alten Reflex "Nie wieder Krieg" blenden, statt zu erkennen: Dieses Mal geht der Krieg von Russland aus. Und er benötigt Widerstand, nicht Neutralität.

Deutschland braucht mehr als Betroffenheit. Die Bürger benötigen Symbole, die der heutigen Realität gerecht werden. Deshalb sollte der 8. Mai ein dauerhafter, bundesweiter Feiertag werden. Aber nicht als versöhnlicher "Tag der Befreiung", sondern als:

- "Tag des Sieges der Demokratie" – weil mit dem 8. Mai der Weg frei wurde für ein neues, ein besseres Deutschland. Eines mit Grundrechten und Meinungsfreiheit. Und weil diese Demokratie heute wieder verteidigt werden muss, gegen ihre Feinde.

- "Tag der Erinnerung" – weil die Shoah kein bewältigtes und damit abgeschlossenes Kapitel sein darf, sondern ein immerwährender Prüfstein für unsere Gegenwart sein sollte. Wer das nicht sieht, hat nichts verstanden.

- "Tag der Verantwortung" – weil Schuld nicht vererbt wird, Verantwortung aber sehr wohl. Und die haben die Deutschen nun mal. Erinnerung sollte kein Ritual sein, sondern eine Haltung – im Parlament, im Alltag, auf der Straße.

Der 8. Mai war das Ende der deutschen Barbarei – und der Beginn unserer Freiheit. Ohne diesen Tag gäbe es das demokratische Deutschland nicht. Und genau deshalb sollten die Deutschen ihn neu denken.

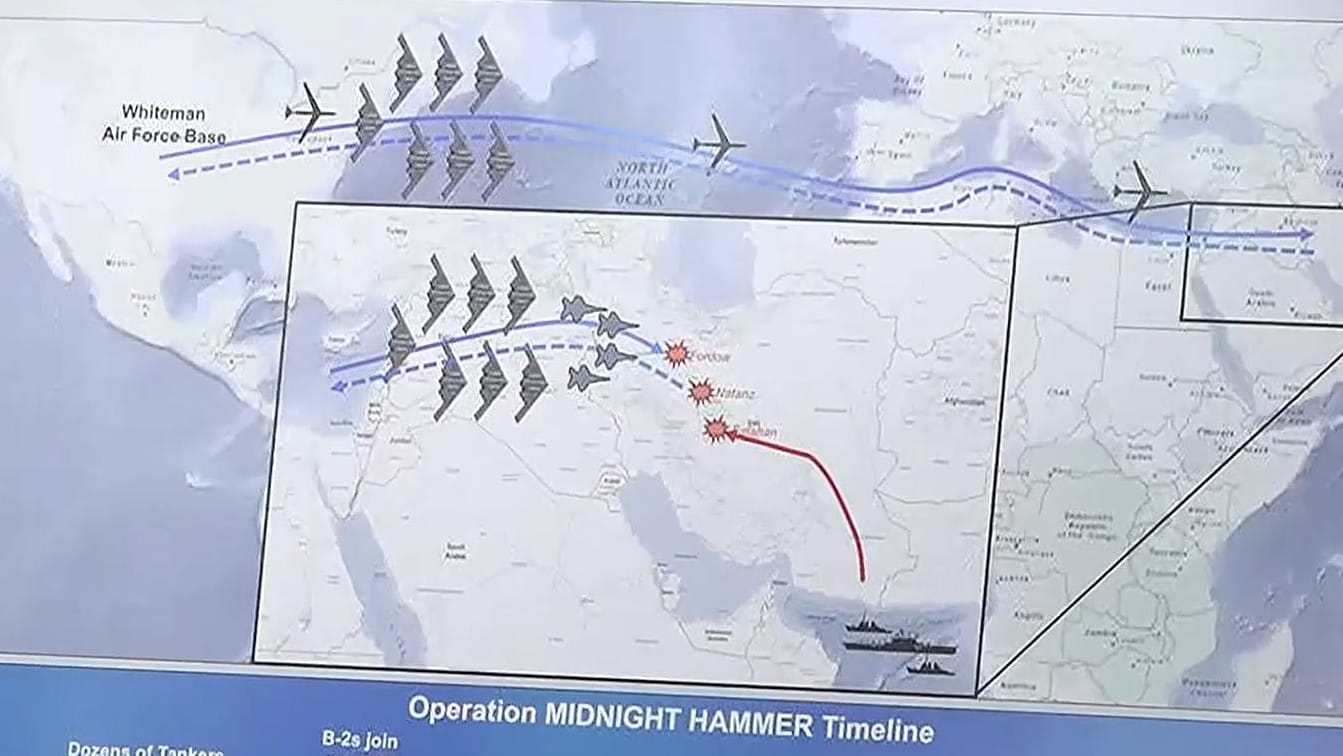

Embed

Schluss mit "Wir schaffen das"

"Wir haben so vieles geschafft – wir schaffen das", sagte die frühere Kanzlerin Angela Merkel im Jahr 2015, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise. Nun, knapp zehn Jahre später, machen ihr Nach-Nachfolger und ewiger Widersacher Friedrich Merz und sein CSU-Innenminister Alexander Dobrindt endgültig Schluss mit dem Prinzip "Wir schaffen das", nachdem die Ampelregierung bereits temporäre Grenzkontrollen deutlich ausgeweitet hatte.

Wenige Stunden nach seinem Amtsantritt kündigte Dobrindt an, künftig sollten auch Asylsuchende an der Grenze zurückgewiesen werden können. Eine mündliche Weisung aus dem Jahr 2015, dies nicht zu tun, werde er nun schriftlich zurücknehmen. Gleichzeitig will Dobrindt die Zahl der Bundespolizisten an den Grenzen erhöhen.

Es gehe nicht darum, ab morgen alle zurückzuweisen, sondern darum, "dass wir die Zahlen reduzieren", erklärte Dobrindt. Schwangere, Kinder und andere Angehörige vulnerabler Gruppen würden nicht zurückgewiesen, sagte er. Ihm gehe es um ein "Signal in die Welt und nach Europa", dass sich "die Politik in Deutschland geändert hat".

Ärger droht jetzt mit den europäischen Partnern. Das wurde Merz bereits bei seinem Antrittsbesuch in Frankreich und Polen klar, besonders im Gespräch mit Donald Tusk. Unser Chefreporter Johannes Bebermeier hat Merz begleitet, lesen Sie hier seinen Report.

Was steht heute an?

Schwarzer Rauch über der Sixtinischen Kapelle: Der erste Wahlgang des Konklaves ist vorbei. Und wie zu erwarten, gab es noch keine Einigung unter den 133 Kardinälen. Am Donnerstag geht es dann in die nächsten Wahlgänge (lesen Sie hier, wie das Konklave abläuft). Aber welcher Geistliche gilt überhaupt als Favorit? Meine Kollegin Ellen Ivits hat den Vatikan-Experten Simon Biallowons gefragt.

Ein Gespräch zum Kennenlernen? Der frisch gewählte Kanzler Friedrich Merz will morgen mit US-Präsident Donald Trump telefonieren. Im Interview mit "Welt" macht Merz klar, dass die beiden einige Gemeinsamkeiten haben – etwa, weil sie beide lange in der Privatwirtschaft tätig waren. Doch Merz richtet auch deutliche Worte an den US-Präsidenten.

Treffen der Autokraten: Kremlchef Wladimir Putin spricht in Moskau mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping. Dieser ist vom 7. bis 10. Mai zu einem offiziellen Besuch in Russland. Am 9. Mai wird Xi auch bei der Siegesparade zum 80. Jahrestag des Zweiten Weltkriegs sein – die Putin immer zu Propagandazwecken nutzt.

Sofia, Emilia, Noah? Die Gesellschaft für deutsche Sprache gibt am Donnerstag bekannt, welche die beliebtesten Vornamen für Babys im Jahr 2024 waren. Bereits seit 1977 gibt es dieses Ranking. Übrigens: Damals waren es Stefanie und Christian.

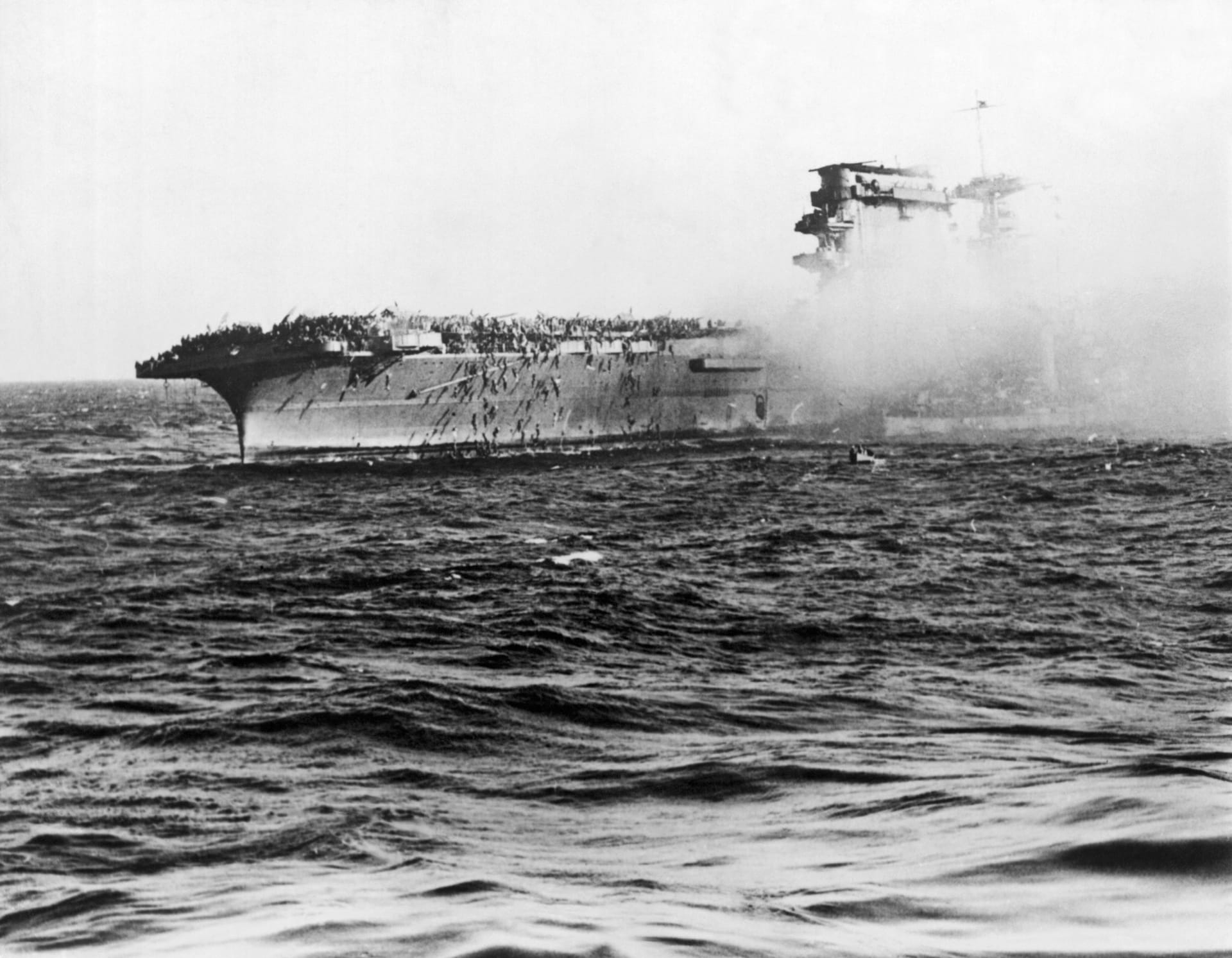

Historisches Bild

Schlachtschiffe beherrschten lange Zeit die Weltmeere, doch 1942 liefen ihnen Flugzeugträger den Rang ab. Mehr erfahren Sie hier.

Was lesen?

Ukraine, Nahost, Südsudan – nun auch Kaschmir? In der Himalaya-Region, die hierzulande für Ziegen und ihre Wolle bekannt ist, könnte erneut ein Krieg ausbrechen. Am Dienstagabend flog Indien Luftangriffe auf das Nachbarland, am Mittwoch konterte Pakistan mit dem Abschuss indischer Kampfjets. Droht jetzt eine Eskalation zwischen den Atommächten? Mein Kollege Tobias Schibilla erklärt es Ihnen.

Friedrich Merz konnte am Dienstag Kanzler werden, weil die Union ihren Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linken gekippt hat. Es gibt aber noch eine Brandmauer, die fallen muss, meint unsere Kolumnistin Nicole Diekmann.

Adolf Hitler wollte Europa unterwerfen, am Ende ging sein "Tausendjähriges Reich" nach zwölf Jahren unter. Historiker Oliver Hilmes berichtet meinem Kollegen Marc von Lüpke, wie die Menschen den Sommer 1945 erlebten.

Zum Schluss

Olaf Scholz hat jetzt erholsamere Tage vor sich.

Morgen schreibt Ihnen meine Kollegin Annika Leister. Ich wünsche Ihnen einen nachdenklichen Tag.

Ihr Mauritius Kloft

Ressortleiter Politik & Wirtschaft

X: @Inselkloft

Was denken Sie über die wichtigsten Themen des Tages? Schreiben Sie es uns per E-Mail an t-online-newsletter@stroeer.de.

Gefällt Ihnen der Tagesanbruch? Dann leiten Sie diesen Newsletter an Ihre Freunde weiter. Haben Sie diesen Newsletter von einem Freund erhalten? Hier können Sie ihn kostenlos abonnieren.

Mit Material von dpa.

Alle Tagesanbruch-Ausgaben finden Sie hier.

Alle Nachrichten lesen Sie hier.