Katastrophe von Lissabon Nach diesem Beben sollte die Welt nie mehr dieselbe sein

Ein Naturereignis erschütterte nicht nur eine Stadt, sondern ein ganzes Weltbild. Was bedeutet es, wenn Leid unverschuldet geschieht – und wie geht man damit um?

Am Vormittag des 1. November 1755 erschütterte ein schweres Erdbeben die portugiesische Hauptstadt Lissabon. Das Beben erreichte eine geschätzte Magnitude von 8,5 bis 9 auf der Richterskala. Viele Menschen befanden sich zum Zeitpunkt der Erschütterung in den Kirchen, denn es war Allerheiligen. Sie kamen in den Gotteshäusern um.

Mit ungefähr 275.000 Einwohnern zählte Lissabon damals zu den größten Städten Europas – und zu den schönsten. Das Beben, das in ganz Europa zu spüren war, traf die Stadt mit besonderer Härte. Kaum ein Stein blieb auf dem anderen.

- Wenn der Supervulkan ausbricht: "Riesiger Tsunami würde das gesamte Mittelmeer erfassen"

- Unter Deutschland brodelt es: Hier ist ein Erdbeben überfällig

- Europäische Metropole in höchster Gefahr: Mega-Erdbeben befürchtet

Doch damit nicht genug: Etwa 30 Minuten nach dem Beben traf eine fünf Meter hohe Tsunamiwelle die Küste – und riss alles mit, was ihr im Weg stand. Was vom Wasser verschont wurde, vernichtete ein Feuer. Nach dem Erdbeben wütete in der Stadt über mehrere Tage ein Brand.

Etwa 60.000 Menschen kamen ums Leben. Rund 85 Prozent der Stadt wurden infolge des Erbebens zerstört. Die Katastrophe zwang die Menschen, ihr Weltbild infrage zu stellen.

Wenn Gott allmächtig und gut ist – warum lässt er Leid zu?

Lissabon galt als Hochburg des Katholizismus und Portugal als Nation, die den christlichen Glauben in die Welt trug. Und damit nicht genug: Allerheiligen ist ein christliches Hochfest, viele Gläubige befanden sich in den Kirchen und starben in den Trümmern. Das Rotlichtviertel der Stadt blieb jedoch verschont.

Aufklärerisches Denken begann sich damals in Europa auszubreiten. Und die Katastrophe ließ auf dem ganzen Kontinent Zweifel an theologischen Grundvorstellungen aufkommen. Im Mittelpunkt stand die sogenannte Theodizee-Frage: Wie kann ein allmächtiger und gütiger Gott das Leid in der Welt zulassen?

Erdbeben gab Voltaire und Rousseau Denkanstöße

Der französische Philosoph Voltaire griff das Erdbeben in seinem satirischen Roman "Candide" auf und übte scharfe Kritik an der verbreiteten Vorstellung, dass "alles zum Besten" geschehe. Die Katastrophe wurde für viele zum Symbol für die Unvereinbarkeit von religiösem Optimismus und realem Leid.

Auch andere Denker der Aufklärung wie Immanuel Kant und Jean-Jacques Rousseau setzten sich mit dem Ereignis auseinander. Kant analysierte das Beben naturwissenschaftlich – ein früher Beitrag zur Entstehung der modernen Seismologie. Rousseau wiederum hinterfragte, ob die katastrophalen Folgen nicht auch auf eine fehlerhafte Stadtplanung und die Lebensweise der Menschen zurückzuführen seien.

Es gab kaum einen Künstler von Rang, keinen Literaten, keinen Philosophen, der sich nicht mit dieser "Mutter aller Katastrophen" beschäftigte.

Kein Sinn im Leid

Theodor Adorno, ein deutscher Philosoph des 20. Jahrhunderts, griff das Beben von Lissabon ungefähr 200 Jahre später wieder auf. Die Katastrophe zeige exemplarisch, dass großes Leid nicht theologisch oder moralisch gerechtfertigt werden könne, so Adorno.

In seiner "Negativen Dialektik" wandte er sich gegen die Vorstellung, Katastrophen hätten einen höheren Zweck – eine Haltung, die er nach Auschwitz für ethisch nicht mehr vertretbar hielt.

Erste Schritte zum Katastrophenschutz

Das Erdbeben von Lissabon war aber auch der Ausgangspunkt moderner Katastrophenforschung. Sebastião José de Carvalho e Melo ließ erstmals systematisch Daten zum Verlauf und zu den Schäden des Bebens erheben und trieb den Wiederaufbau der Stadt entschlossen voran.

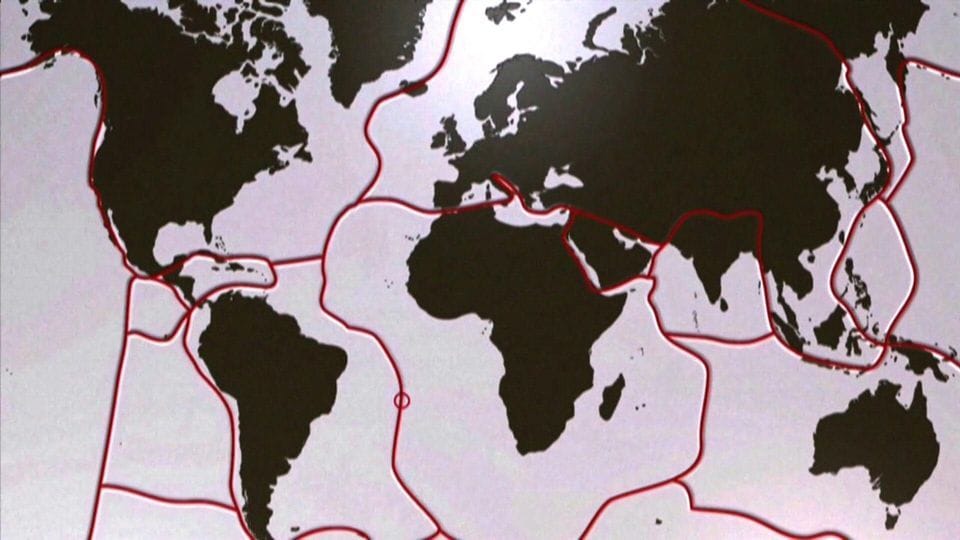

Doch bis heute ist unklar, wo genau das Epizentrum des Bebens lag. Neben verschiedenen Störungszonen geriet in den vergangenen Jahren eine sogenannte Subduktionszone im Golf von Cádiz in den Fokus. Dabei handelt es sich um eine tektonische Plattengrenze, an der die Erdkruste absinkt und enorme Spannungen entstehen können. Einige Forscher vermuten, dass sich dort eine bisher nicht direkt nachweisbare Subduktionszone befindet, die in langen Zeitabständen besonders starke Erdbeben auslöst. Geologische Spuren am Meeresboden stützen diese Theorie. Als gesichert gilt sie allerdings nicht.

- deutschlandfunk.de: "Die Mutter aller Katastrophen"

- de.wikipedia.org: "Erdbeben von Lissabon 1755"

- nzz.ch: "Lissabon 1755 - das Erdbeben, das die Welt veränderte"

- Dieser Text wurde teilweise mit maschineller Unterstützung erstellt und redaktionell geprüft. Wir freuen uns über Hinweise an t-online@stroeer.de.

Quellen anzeigen