Katastrophe in der Steinzeit Der Tod, der aus der Steppe kam

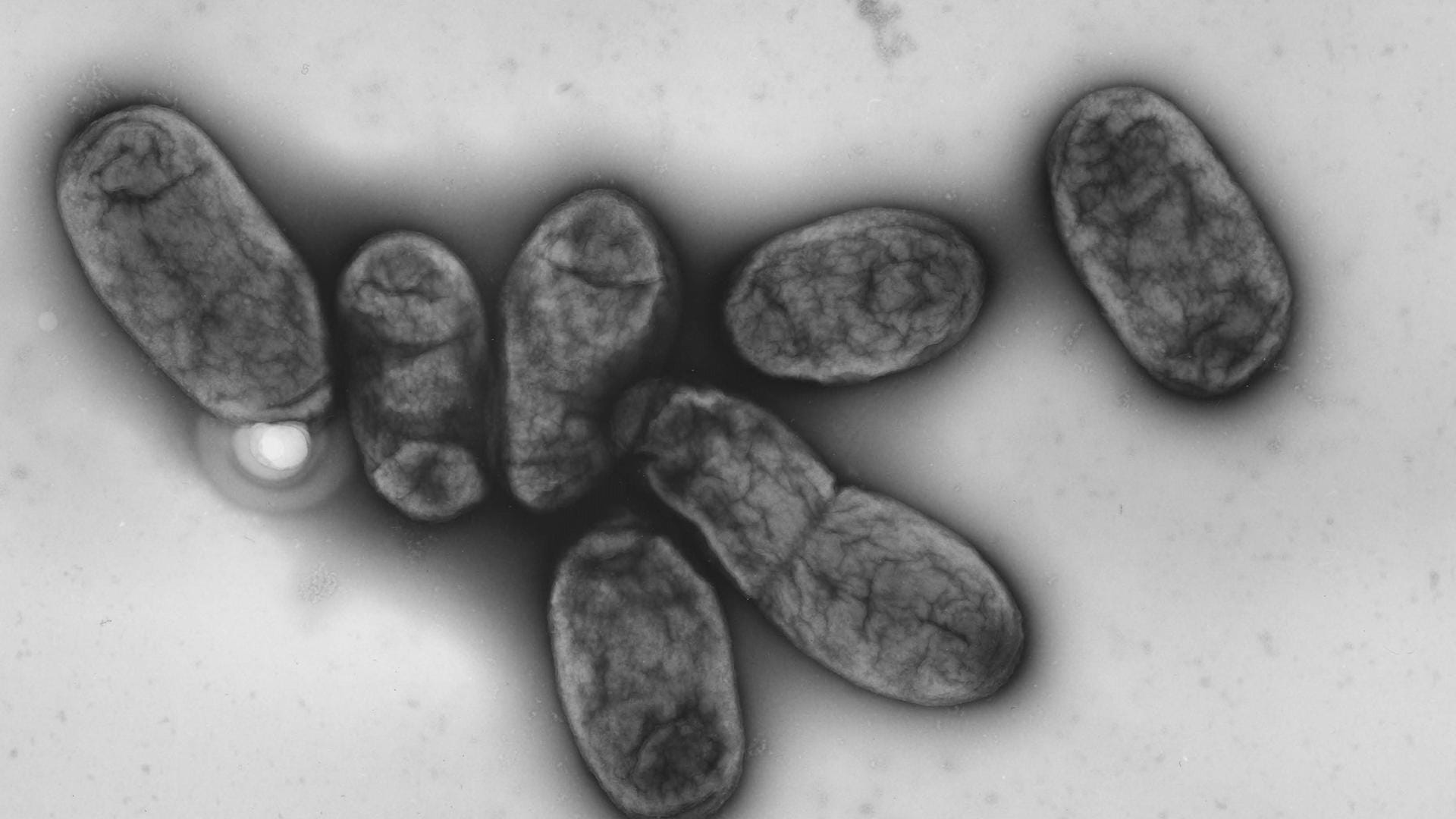

Im Mittelalter tötete die Pest Millionen. Neue Forschungen legen nahe, dass der Erreger Yersinia pestis Europa bereits einmal in der Steinzeit entvölkert hat. Wahrscheinlich hatten Einwanderer die Erreger aus der Ferne mitgebracht.

Fieber, Schmerzen, dazu entstellende Beulen: Im 6. Jahrhundert wütete die Pest im Römischen Reich. Dieser Ausbruch der Seuche gilt als die erste große Pestepidemie in Europa: Im rheinischen Germanien starben die Menschen ebenso wie in Gallien und Hispanien; aber auch Kleinasien entvölkerte die Seuche so gründlich wie Syrien, Mesopotamien und Persien. 20 bis 30 Prozent der römischen Bevölkerung raffte die Pest dahin. Vermutlich trugen diese Verluste zum weiteren Zerfall des Imperiums bei.

Es war das Ende der Antike und die Geburtsstunde des Mittelalters. Es war aber nicht das erste Mal, dass der Pesterreger, Yersinia pestis, Europa heimsuchte. Ein Forschungsteam unter Leitung des Max-Planck-Instituts für Menschheitsgeschichte in Jena konnte nachweisen, dass Yersinia pestis in der Tat bereits ein alter Bekannter auf dem Kontinent war. Und möglicherweise Europa schon einmal so verheerend entvölkert hatte – nur ohne, dass Geschichtsschreiber davon erzählt hätten.

Neuankömmlinge überrollten den Kontinent

Wie die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift "Current Biology" berichten, untersuchten sie für ihre Studie mehr als 500 Proben von Zähnen und Knochen aus Russland, Ungarn, Kroatien, Litauen, Estland und Lettland auf DNA des Pesterregers. Auch Proben aus Deutschland waren darunter, sie stammen aus spätneolithischen und frühbronzezeitlichen Gräbern im bayrischen Augsburg. Bei sechs dieser Proben wurden die Forscher fündig und konnten vollständige Yersinia pestis-Genome rekonstruieren. So weit die Fundorte auch auseinanderlagen, waren doch alle Genome eng miteinander verwandt. Sie müssen folglich einen gemeinsamen Ursprung haben.

Und der lag, so die Wissenschaftler in ihrer Studie, in der Steppe Eurasiens, zwischen dem Schwarzen und dem Kaspischen Meer. Aus dieser kargen Landschaft strömten vor rund 4.800 Jahren die Menschen in Massen nach Europa. Die Neuankömmlinge der sogenannten Jamnaja-Kultur überrollten quasi den Kontinent. Im Gepäck hatten sie spektakuläre neue Erfindungen, von denen die alten Einwohner Europas noch nie gehört hatten: Sie brachten Wagen, Pferde und auch große Viehherden mit.

Kein friedlicher Marsch

Ein friedlicher Marsch von Ackerbauern dürfte diese Einwanderung allerdings kaum gewesen sein. In Europa ersetzten die Gene der Neuankömmlinge bis zu 90 Prozent des Erbguts der alten Bevölkerung. Übertragen auf die heutige Situation hieße das: Nicht ein paar Millionen Menschen wandern ein, sondern zehn Milliarden. Wahrscheinlich, folgerten nun die Forscher des Max-Planck-Instituts, brachten die Jamnaja nicht nur den technischen Fortschritt nach Europa – sondern auch den Pesterreger.

Die Untersuchungen des Yersinia pestis-Erbguts haben jedoch auch gezeigt, dass die Seuche damals noch nicht so verlaufen sein muss wie bei den verheerenden Epidemien des Mittelalters. Die modernen Peststämme werden durch Flöhe übertragen, die auf Nagetieren leben. Dass aber zusammen mit den Jamnaja auch die Ratten und Mäuse der eurasischen Steppe sich auf die Wanderung nach Westen machten, ist eher unwahrscheinlich.

Grund für Auswanderung ist unbekannt

Möglicherweise nutzte der Pesterreger damals noch andere Wirte für seinen Siegeszug durch Europa. Seine Verbreitung spiegelt jedenfalls überraschend genau die Wanderungsbewegungen der Jamnaja – sowohl räumlich als auch zeitlich. Es wäre durchaus denkbar, schreiben die Forscher, dass Yersinia pestis gar nicht auf Nagetieren auf den Kontinent gelangte, sondern auf Menschen oder auf deren Nutzvieh.

Warum die Jamnaja ihre Heimat in der Steppe verließen, ist unbekannt. Studienleiter Johannes Krause, Direktor der Abteilung für Archäogenetik am Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte, hat allerdings eine Idee: "Die Bedrohung durch Yersinia pestis-Infektionen in der Heimat könnte eine der Ursachen für die erhöhte Mobilität während des späten Neolithikums und der frühen Bronzezeit gewesen sein."

Flucht vor der Pest?

Mit anderen Worten: Die Wanderung aus der Eurasischen Steppe nach Europa war vielleicht gar kein Zug von Glücksrittern, die sich im Westen ein besseres Leben erhofften – sondern eine verzweifelte Flucht vor dem allgegenwärtigen Tod in der alten Heimat. Dazu passt auch, dass die Jamnaja die Steppe nicht nur in eine Richtung verließen, sondern ebenso auch nach Osten zogen – Hauptsache weg von dem Massensterben.

Diese Muster könnten auch erklären, warum am Ende der Einwanderungswelle so wenig genetische Spuren der alten Bevölkerung Europas übrig blieben. So wie im 16. Jahrhundert die europäischen Krankheitserreger den Eroberungszug für die Spanier in Südamerika führten, schickten möglicherweise auch die Jamnaja den Yersinia pestis-Erreger voraus und füllten am Ende nur das Vakuum, das durch sein Werk entstanden war.

Aufklärung möglicherweise in der Zukunft

Die Spanier hatten gegen die europäischen Krankheiten wie die Pocken eine hohe Immunität entwickelt, das Immunsystem der einheimischen Bevölkerung konnte den unbekannten Erregern jedoch nichts entgegensetzen.

Auf ähnlich fruchtbaren Boden könnte auch Yersinia pestis gefallen sein: "Es ist möglich, dass bestimmte europäische Populationen und die Menschen aus der Steppe ein unterschiedliches Resistenzniveau hatten", meint Krause. Um diese Fragen genauer beantworten zu können, müssten allerdings sowohl weitere Yersinia pestis-, als auch noch mehr menschliche Genome analysiert werden.