Sanktionen und Zölle Jetzt greift Trump in Brasiliens Politik ein

Trump belegt Brasilien mit 40-Prozent-Zöllen. Als Grund nennt er die "Hexenjagd" auf den ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro. Die beiden Männer haben viele Gemeinsamkeiten.

Nun trifft es Brasilien: US-Präsident Donald Trump kündigte am Mittwoch per Dekret an, Zölle in Höhe von 40 Prozent auf Importe aus dem größten Staat Lateinamerikas zu erlassen. "Die jüngsten Maßnahmen, Praktiken und Aktionen der brasilianischen Regierung bedrohen die nationale Sicherheit, die Außenpolitik und die Wirtschaft der Vereinigten Staaten", hieß es zur Begründung in dem Dokument.

Trump schreibt den Grund für die Strafzölle gegen Brasilien im Dekret nicht offen aus: Der wahre Grund für die Einfuhrgebühren ist ein Gerichtsprozess gegen den früheren Präsidenten Jair Bolsonaro. Im Jahr 2022 hatte der Rechtsextreme die Präsidentschaftswahl gegen den Linken Lula da Silva verloren – und danach im Januar 2023 in Trump'scher Manier einen Putschversuch angezettelt. Tausende Rechtsextreme versuchten damals, Regierungsgebäude in der Hauptstadt Brasília zu stürmen. Sie scheiterten genauso wie die Trump-Anhänger, die am 6. Januar 2021 das Kapitol in Washington erobern wollten, um die Abwahl Trumps als US-Präsident zu verhindern.

- US-Politik: Die wichtigsten Informationen im Newsblog

- Brasilianischer Ex-General: Bolsonaro wollte wohl Belagerungszustand ausrufen

- Epstein-Komplex: Trump-Regierung stoppte Ermittlungen zu Geldfluss

Während Donald Trump nach dem gescheiterten Putschversuch nicht bestraft, sondern vom US-amerikanischen Volk erneut zum Präsidenten gewählt wurde, ist die politische Karriere Jair Bolsonaros vorerst vorbei. Sollte er im Prozess gegen ihn schuldig gesprochen werden, drohen ihm bis zu 40 Jahre im Gefängnis. Schon jetzt muss er eine elektronische Fußfessel tragen.

Trump ergreift Partei für Bolsonaro

Das gefällt Donald Trump überhaupt nicht. In einem Post auf seinem Social-Media-Sprachrohr Truth Social forderte er Mitte Juli von Brasilien, die angeblich "politisch motivierte" Strafverfolgung gegen Ex-Präsident Jair Bolsonaro zu beenden: "Präsident Bolsonaro ist ein guter Mann", so Trump. "Und sie wollen ihn ins Gefängnis stecken. Und ich halte das für eine Hexenjagd und finde es sehr bedauerlich. Und niemand ist glücklich mit dem, was Brasilien tut, denn Bolsonaro war ein respektierter Präsident – sehr respektiert."

Die beiden Männer verbindet noch mehr als die Tatsache, dass sie einen gescheiterten Staatsstreich anzettelten. Vor der Präsidentschaftswahl in Brasilien im Jahr 2022 rührte Trump für Bolsonaro die Werbetrommel. Er und der Brasilianer seien "gute Freunde" geworden, schrieb er damals in einer Erklärung. "Er kämpft für und liebt das brasilianische Volk!"

Kurz vor dem Wahltag bezeichnete Trump den damaligen brasilianischen Staatschef als "einen der besten Präsidenten der ganzen Welt". Bolsonaro war während seiner Amtszeit mit allerlei Entgleisungen aufgefallen. Unter anderem hatte er erklärt, er würde eine Kongressabgeordnete nicht vergewaltigen, weil sie zu hässlich sei. In einem Interview mit dem "Playboy" sagte er einst außerdem, ihm sei es lieber, dass sein Sohn bei einem Unfall ums Leben komme, als dass er sich als homosexuell herausstellte.

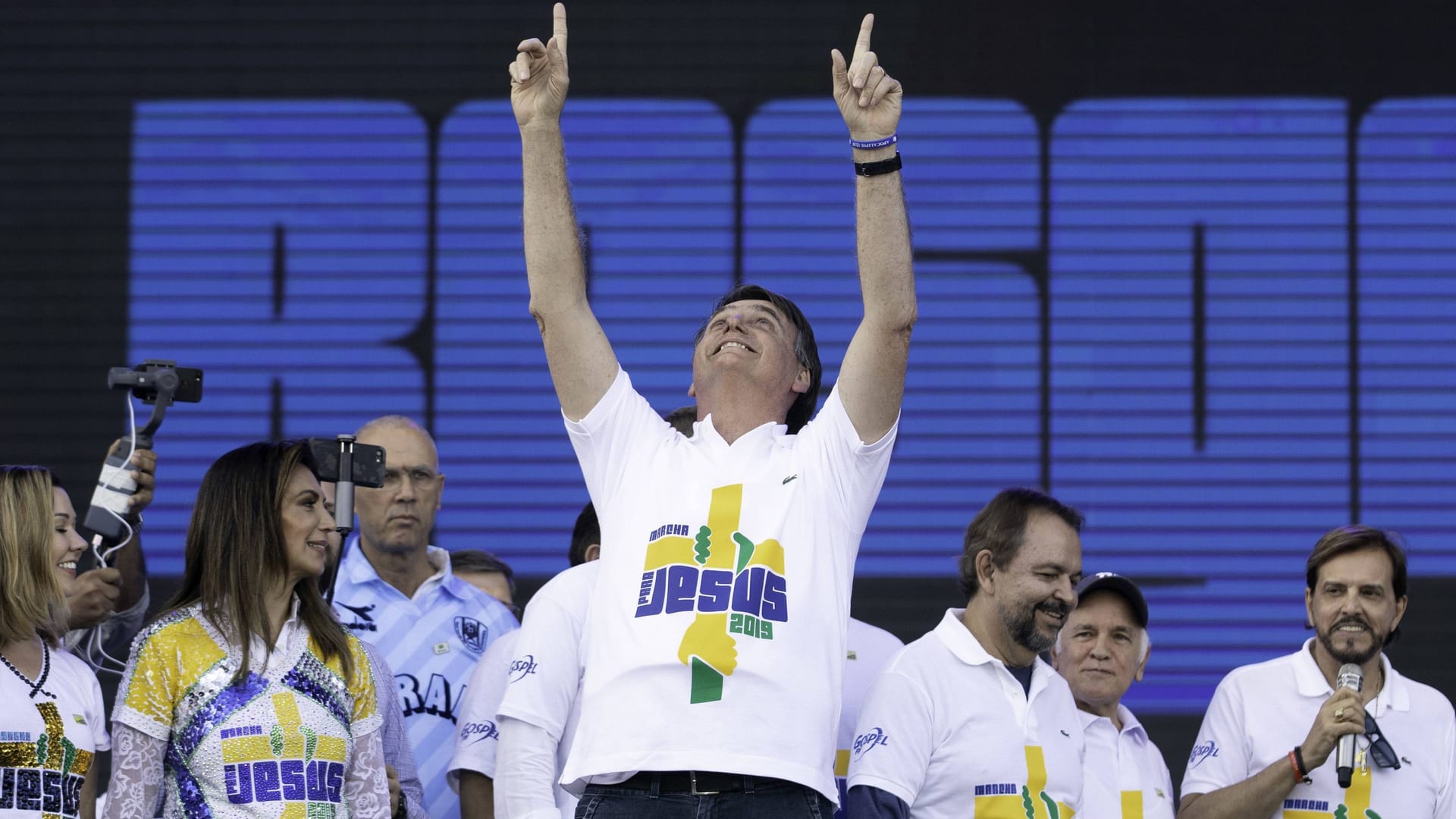

Bolsonaro und Trump: Unterstützt von der christlichen Rechten

Und noch ein wichtiges Detail eint die beiden Rechtspopulisten: In ihren Wahlkämpfen wurden sie von fundamentalistischen Evangelikalen unterstützt. Diese erzkonservative Strömung im Protestantismus hat sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Brasilien großen Einfluss auf die Politik.

So wurde Donald Trumps Wahlkampf in Teilen von evangelikalen Lobbyorganisationen wie Faith & Freedom (Glaube & Freiheit), der Billy Graham Evangelistic Foundation oder der Fellowship Foundation finanziert.

- Regeln für Treibhausgase: Trump legt die Axt an

Das millionenschwere Engagement belohnte der US-Präsident, indem er nach seiner Wahl bekennende evangelikale Hardliner wie Pete Hegseth in sein Kabinett beorderte. Hegseth hatte im Jahr 2020 ein Buch mit dem Titel "American Crusade" ("Amerikanischer Kreuzzug") veröffentlicht, in dem er die "vollständige Vernichtung aller linken Kräfte" fordert. Hegseth versteht sich selbst als "christlicher Kämpfer" und hat den Schlachtruf "Deus Vult" ("Gott will es") tätowiert, der unter religiös motivierten Rechtsextremen weitverbreitet ist.

Der evangelikale Einfluss in Brasilien

Auch in Brasilien haben die Evangelikalen viel Macht. Bis zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war das größte Land Lateinamerikas überwiegend katholisch geprägt – doch mit dem Aufkommen des Bürgertums manifestierte sich ein gewisser Laizismus. Der Religionsunterricht wurde aus den Schulen verbannt, standesamtliche Hochzeiten wurden eingeführt und Ländereien der katholischen Kirche in Staatseigentum überführt.

Durch diese Schwächung der katholischen Kirche begann ein Konkurrenzkampf um die Gläubigen. Viel Rückhalt konnten die evangelikalen Kirchen gewinnen, da sie die Lücken in der Sozialarbeit füllten, die die katholische Kirche nach ihrer Entmachtung und dem damit verbundenen Rückzug aus der Provinz hinterließ. Nicht wenige dieser Kirchen legen die Bibel im Wortlaut aus und gelten damit als fundamentalistisch.

Eine Studie des Center for Metropolitan Studies der Universität von São Paulo zeigt: Der Evangelikalismus schickt sich an, die vorherrschende Konfession in Brasilien zu werden. Im Jahr 1990 bezeichneten sich noch rund neun Prozent der Brasilianer als evangelikal, im Jahr 2020 waren es bereits 31 Prozent.

Bolsonaro: "Gott über alles"

Der wichtigste Grund, warum Katholiken in evangelikale Gemeinden wechseln, ist der Studie zufolge ihr Wunsch nach einer "größeren persönlichen Verbindung zu Gott". In genau diese Kerbe schlägt Jair Bolsonaro.

Als er im Jahr 2018 die Präsidentschaftswahl in Brasilien gewann, hielt er seine Antrittsrede in der evangelikalen Pfingstkirche Vitoria em Cristo ab. "Brasilien gehört Jesus, dem Herrn. Gott segnet den Präsidenten von Brasilien", begrüßte der bekannte Prediger Silas Malafaia den frisch gewählten Rechtsextremen auf der Bühne. In seiner folgenden Rede erklärte Bolsonaro dann: "Gott über alles".

Und noch etwas verbindet Trump und den brasilianischen Präsidenten: Bei einer Kundgebung im September 2018 verletzte ein Attentäter Jair Bolsonaro mit einem Messer. Der damalige Präsidentschaftskandidat überlebte nur knapp, bis heute leidet er unter den Folgen. Seinem Wahlkampf half der Angriff, weil sich der Rechtsextreme danach als starker Mann inszenieren konnte. Auch Trump überlebte im Wahlkampf ein Attentat: Die Kugel aus dem Gewehr eines Schützen streifte ihn bei einer Veranstaltung im US-Bundesstaat Pennsylvania am Ohr. Das Bild des blutverschmierten Präsidentschaftskandidaten ging um die Welt, Trump gewann die Wahl.

Bolsonaro pflegte als Präsident eine enge Freundschaft zu Trump

Nun drohen Bolsonaro also 40 Jahre im Gefängnis, sollte ihn das Gericht im Fall des versuchten Staatsstreichs für schuldig befinden. Er hofft weiterhin auf die Unterstützung seines mächtigsten Verbündeten Donald Trump. In einem Interview mit der "New York Times" im Januar erklärte er, er hoffe, der US-Präsident werde ihm dabei helfen, den Prozess zu gewinnen.

Die Freundschaft zu Trump pflegte Bolsonaro während seiner Präsidentschaft intensiv. Das historisch gewachsene Misstrauen zwischen den beiden Ländern wich einer engen Kooperation, die auch ideologisch bedingt war.

- Krieg in der Ukraine: Trump verkürzt Ultimatum für Putin deutlich

Im März 2019 erklärte Bolsonaro, Brasilien und die USA würden sich gemeinsam dazu verpflichten, "die Freiheiten und die Achtung traditioneller familiärer Lebensweisen, die Achtung vor Gott, unserem Schöpfer, gegen die Gender-Ideologie oder politisch korrekte Haltungen und gegen Fake News zu gewährleisten". Später erklärte Trump in den sozialen Medien, er sei sehr stolz, dass Bolsonaro den Begriff "Fake News" genutzt habe. Seine enge Verbindung zum US-Präsidenten brachte dem brasilianischen Rechtsextremisten den Spitznamen "Tropen-Trump" ein.

Ex-Präsident im US-amerikanischen Exil

Nachdem Bolsonaro die Präsidentschaftswahl im Oktober 2022 verloren hatte, verließ er Ende Dezember das Land – wenige Tage vor dem versuchten Putsch seiner Anhänger. Er reiste in die USA, wo er mehrere Monate im US-Bundesstaat Florida verbrachte. Von dort twitterte er gegen den neuen Präsidenten Lula da Silva und knüpfte Kontakte zu in den USA lebenden Exil-Brasilianern, von denen viele als konservativ gelten. Auch der Kontakt zu Donald Trump riss nicht ab.

Und doch wundern sich viele Beobachter über die Vehemenz, mit der Trump für Bolsonaro Partei ergreift. Eine wichtige Rolle dürfte der Sohn des brasilianischen Ex-Präsidenten spielen. Als die brasilianische Generalstaatsanwaltschaft im März Anklage gegen seinen Vater erhob, nahm Präsidentensohn Eduardo an der rechten CPAC-Konferenz in den USA teil, wo er einen Freispruch seines Vaters forderte und persönlich von Donald Trump begrüßt wurde.

Eduardo Bolsonaro ließ in Reaktion auf den Prozess gegen seinen Vater sein Mandat als Abgeordneter im brasilianischen Kongress ruhen. Er zog in die USA, um dort die Verbindungen zwischen der US-amerikanischen Rechten und der Familie Bolsonaro zu stärken. Besonders gute Verbindungen soll er zu Donald Trump Junior und den ehemaligen Trump-Beratern Steve Bannon und Jason Miller haben.

US-Regierung sanktioniert Richter

Besonders ein Mann steht im Fokus der Angriffe des US-Präsidenten auf Brasilien: Alexandre de Moraes, Richter am Obersten Gerichtshof in Brasília. Moraes leitet das Strafverfahren gegen Bolsonaro und wurde am Mittwoch von der US-Regierung mit Sanktionen belegt.

Moraes habe sich selbst zum "Richter und Geschworenen einer rechtswidrigen Hexenjagd gegen US-amerikanische und brasilianische Bürger sowie Unternehmen gemacht", erklärte Finanzminister Scott Bessent. Der Jurist sei verantwortlich für eine "repressive Kampagne der Zensur, willkürliche Festnahmen, die Menschenrechte verletzen, und politisch motivierte Strafverfolgung – auch gegen den ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro".

Die Spannungen zwischen den USA und Brasilien könnten außerdem für eine weitere Gruppe Folgen haben: Einem Bericht von CNN Brasil zufolge erwägt Donald Trump derzeit die Möglichkeit, keine Visa mehr an Brasilianer auszustellen.

Insbesondere im Hinblick auf die Fußballweltmeisterschaft 2026, die unter anderem in den USA stattfindet, wäre die Maßnahme eine Möglichkeit für die US-Regierung, die Stimmung der Brasilianer gegen den aktuellen Präsidenten Lula da Silva anzuheizen. Denn wenn es eine Sache neben Gott gibt, für die viele Brasilianer leidenschaftlich brennen, dann ist es der Fußball – und vor allem ihre Nationalmannschaft, die Seleção.

- nzz.ch: "Mit Androhung von hohen Zöllen verlangt Trump den Abbruch des Prozesses gegen Jair Bolsonaro in Brasilien – dessen Sohn hat lange dafür lobbyiert" (kostenpflichtig)

- noz.de: "Trump in Brief: Bolsonaro wird schrecklich behandelt"

- bbc.com: "Everything Trump has said about Jair Bolsonaro" (Englisch)

- newsweek.com: "Everything Trump Has Said About Jair Bolsonaro" (Englisch)

- tagesschau.de: "Trump droht Brasilien mit Zöllen"

- theguardian.com: "Bolsonaro’s Florida exile: legal woes grow as former Brazil president faces investigations" (Englisch)

- time.com: "Why Bolsonaro Is in Florida—and What It Means for Brazil" (Englisch)

- deutschlandfunk.de: "Bolsonaro und die evangelikalen Pfingstkirchen – Gott über alles"

- swp-berlin.org: "Die Evangelikalen und die Politik in Brasilien"

- tagesschau.de: "Trumps Kabinett und der christliche Nationalismus"

- opendemocracy.net: "Revealed: Trump-linked US Christian fundamentalists pour millions of ‘dark money’ into Europe, boosting the far right" (Englisch)

- cnnbrasil.com.br: "Trump pode banir vistos para brasileiros na Copa do Mundo de 2026" (Portugiesisch)

Quellen anzeigen