Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Nobelpreisträger Joseph Stiglitz "Nun gebärdet Trump sich noch aggressiver"

Die Befürchtungen waren schlimm, Donald Trump hat sie noch übertroffen: Der US-Präsident erschüttert Demokratie und Weltwirtschaft zugleich. Nobelpreispreisträger Joseph Stiglitz über Trumps falsche Versprechungen.

Donald Trump verfolgt sein Ziel von "Make America Great Again" ohne Rücksicht auf Verluste. Dazu unterminiert der US-Präsident die amerikanische Demokratie und den Rechtsstaat – und auch die wirtschaftlichen Folgen von Trumps Politik könnten dramatisch werden. Als "überaus gefährlich" beschreibt ihn darum Joseph Stiglitz, der zu den führenden Ökonomen der Welt gehört.

Wie geht Trump vor? Wie wurde ein Donald Trump im Weißen Haus überhaupt erst möglich? Und wie stellt sich Stiglitz eine gerechtere Gesellschaft im Gegensatz zu Donald Trumps "America First" vor? Diese Fragen beantwortet der Nobelpreisträger, dessen Buch "Der Weg zur Freiheit. Ökonomie für eine gerechte Gesellschaft" gerade erschienen ist, im Interview.

t-online: Professor Stiglitz, wie gefährlich ist Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit?

Joseph Stiglitz: Donald Trump ist ein überaus gefährlicher Mann. Nun gebärdet er sich noch aggressiver. Trump hat wiederholt die Grenzen der Rechtsstaatlichkeit überschritten. Nehmen wir den Fall von Kilmar Ábrego García, den die Trump-Administration unrechtmäßig aus den Vereinigten Staaten nach El Salvador abgeschoben hat. Sie sprechen von einem "Verwaltungsfehler".

Der von Konservativen dominierte Supreme Court hat immerhin entschieden, dass die US-Regierung die Rückkehr des Mannes ermöglichen muss.

Was ist aber geschehen? Gar nichts. Trump hat dafür nur Hohn und Spott übrig. Ich habe mit vielen Amerikanern in der letzten Zeit gesprochen. Es herrscht eine tiefe Beunruhigung, fast alle denken über diese Frage nach: Wenn die Behörden Ábrego García einfach nach El Salvador abschieben konnten, was hindert sie daran, mich irgendwann einfach mitzunehmen? Gewöhnlich schützt uns die Verfassung der Vereinigten Staaten, die auch Ábrego García – obwohl er kein US-Staatsbürger ist – Rechte gewährt. Er bekam aber kein ordentliches Verfahren, die Regierung hat den Beweis für ihre Anschuldigung, dass Ábrego García ein Terrorist sei, nicht erbracht. Das ist zutiefst beunruhigend. So lautet meine Meinung als Bürger der USA.

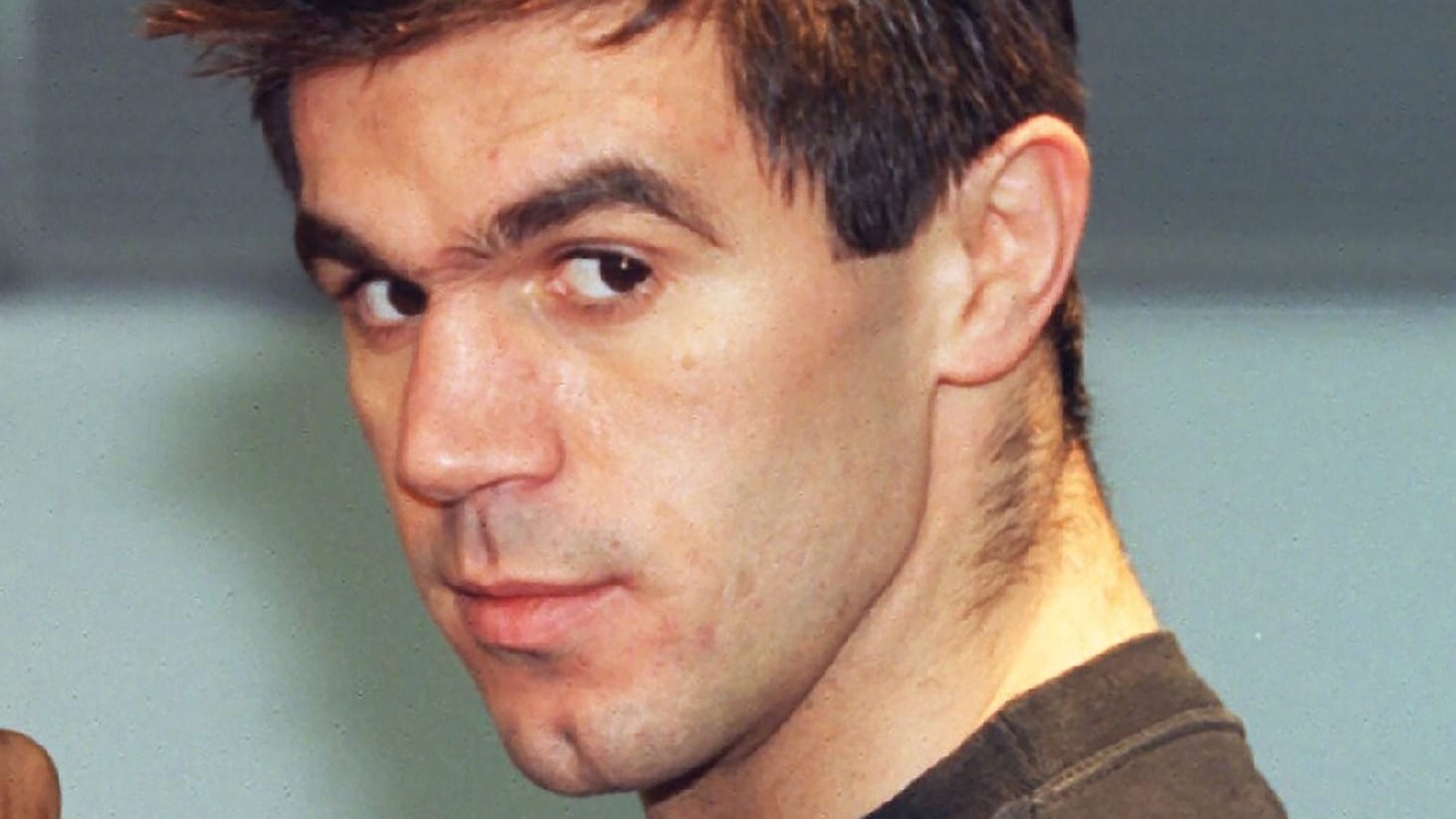

Zur Person

Joseph E. Stiglitz, Jahrgang 1943, gehört zu den einflussreichsten Ökonomen unserer Zeit. Stiglitz war Professor für Wirtschaftswissenschaften in Yale, Stanford, Oxford und Princeton, später beriet er die Regierung von US-Präsident Bill Clinton und wurde 1997 Chefökonom der Weltbank. 2001 erhielt Stiglitz den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften. Heute lehrt der Autor zahlreicher Bücher an der Columbia University in New York City. Gerade ist mit "Der Weg zur Freiheit. Ökonomie für eine gerechte Gesellschaft" Stiglitz' neuestes Buch im Siedler Verlag erschienen.

Wie urteilt aber der Wirtschaftswissenschaftler Joseph Stiglitz?

In einer Hinsicht ist Trump ziemlich erfolgreich: Den Menschen ist nun wesentlich bewusster geworden, was Grenzen eigentlich bedeuten. Rund achtzig Jahre lang haben die USA versucht, eine Welt ohne Grenzen zu schaffen – mit Regeln, die über Grenzen hinweg gelten. Es hat nicht perfekt funktioniert, aber immerhin einigermaßen. Das hat Trump nun zerstört, plötzlich konfrontiert er die übrige Welt mit zehn Prozent, fünfzig Prozent oder noch weit höheren Strafzöllen. Das ist eine dramatische Veränderung in der globalen Wirtschaftsarchitektur, die ein neues Maß an Unsicherheit schafft.

Welche Folgen sind zu befürchten?

Das treibt die USA auf eine Rezession zu, sie wird natürlich andernorts ansteckend sein. Damit spreche ich aber nur über die kurzfristigen Auswirkungen von Trumps Politik. Langfristig könnten die Folgen ebenso dramatisch sein: Es sind unsere Universitäten, unsere Forschung und unsere Technologien, die die Vereinigten Staaten zu einer Nation mit einem derartigen Vorsprung gemacht haben. Vor und während des Zweiten Weltkriegs haben die USA zum Beispiel viele großartige Wissenschaftler aus Europa rekrutieren können, das Land hat enorm davon profitiert.

Gegenwärtig will Trump führende Universitäten des Landes seinem Willen unterwerfen.

Der Vorwurf lautet, dass bestimmte Universitäten wie die Columbia – an der ich lehre – nicht ausreichend gegen Antisemitismus vorgegangen wären. Das habe ich Trump nicht abgenommen, es geht überhaupt nicht um Antisemitismus. Ich kenne einige dieser republikanischen Extremisten: Sie hassen Universitäten, weil sie unabhängige Leuchttürme der Kritik gegenüber einer irrwitzigen Politik sind. Akademische Freiheit? Das kann Trump nicht ertragen, er will sie zerstören. Aber indem er die akademische Freiheit zerstört, wird er auch unseren Vorsprung in der Wissenschaft unterminieren. Das ist schlecht für die gesamte Welt, aber besonders schlecht für die Vereinigten Staaten.

Donald Trump galt bislang als ein der Wall Street zugeneigter Präsident, nun schickte er mit seiner Zollpolitik die Aktienkurse auf Talfahrt. Was könnte Trump noch stoppen?

Meine ehrliche Antwort lautet: Ich weiß es nicht. Mittlerweile gibt es eine Reihe richterlicher Entscheidungen gegen Trump, fast alles, was er tut, verstößt gegen demokratische Normen, gegen Schutzmechanismen, die wir aus gutem Grund eingeführt haben. Aber Trump will allein entscheiden, er will alles bestimmen.

In Ihrem neuen Buch "Der Weg zur Freiheit" stellen Sie Alternativen vor, wie eine gerechtere Gesellschaft möglich werden kann. Was bedeutet Freiheit für Sie im Gegensatz zu Donald Trump, der diesen Begriff auch immer wieder verwendet?

Die Rechte hat ein viel zu enges Verständnis von Freiheit. Ich beginne in meinem Buch hingegen dort, wo ein Ökonom beginnt: Freiheit ist die Freiheit zu handeln. Jemand, der vom Hunger bedroht ist, besitzt aber eigentlich keine Freiheit. Was diese Person tut, macht sie, um zu überleben. Die Freiheit von Not und die Freiheit von Furcht sind für die Menschen zunächst eine essenzielle Voraussetzung, um ein tatsächlich freies Leben führen zu können.

Sie folgen dabei US-Präsident Franklin D. Roosevelt, der diese Punkte in seiner berühmten Rede von den "Vier Freiheiten" im Januar 1941 betonte?

Richtig. Ebenso möchte ich darauf hinweisen, wie ich es in meinem Buch tue, dass es in einer Welt, die von gegenseitigen Abhängigkeiten geprägt ist, keine absoluten Freiheiten gibt. Die Freiheit des einen kann die Freiheit des anderen beeinträchtigen. Es braucht Kompromisse.

Haben Sie ein Beispiel?

In Texas wiegt die Freiheit, eine Schusswaffe bei sich tragen zu dürfen, schwerer als das Recht, nicht von einer solche Waffe getötet zu werden. Die Rechte der Waffenbesitzer genießen also Vorzug demjenigen Recht gegenüber, das die meisten Menschen als das grundlegendste Recht überhaupt ansehen: dem Recht auf Leben. Eine rationale Diskussion dieser relativen Freiheiten würde doch folgendes Ergebnis zeigen: Es ist für die Gesellschaft wichtiger, die Freiheit zum Tragen eines Sturmgewehrs aufzugeben als die Freiheit von links eingestellten Menschen zur Äußerung ihrer Ideen. Dieselbe Problematik zeigte sich während der Covid-19-Pandemie.

Worauf spielen Sie an?

Vielerorts hatten wir damals vernünftige Diskussionen über die Verbreitung des Virus. Sobald bekannt war, womit wir es zu tun hatten, war klar, dass Abstand und Masken, Testen und dann die Impfungen hilfreich waren. Allerdings handelte es sich bei allen diesen Maßnahmen um Eingriffe in die persönliche Freiheit. Sehr begrenzte Eingriffe, aber eben doch Eingriffe. Das hat nicht jedem gefallen. Was aber bedeutet die Unannehmlichkeit des Tragens einer Maske im Vergleich zur Verbreitung des Erregers, der anderen Menschen Krankheit oder gar den Tod hätte bringen können? Manchmal kann ein kleiner Freiheitsverlust die Freiheit insgesamt erhöhen.

Dieser Satz dürfte Ihnen auf republikanischer Seite reichlich Kritik eintragen.

Die Rechte in den USA arbeitet an der sogenannten Deregulierung des Staates, das betrifft auch stark den Abbau von Vorschriften zum Umweltschutz für die Wirtschaft. Genaugenommen handelt es sich dabei um die Freiheit zur Umweltzerstörung. Diese Freiheit bedroht allerdings auf der anderen Seite die Freiheit des Planeten – und damit seiner Bewohner –, von der Eskalation der Klimakrise verschont zu bleiben. Oft wird in einer Diskussion nur über die eine Seite der Medaille gesprochen. Mit meinem Buch möchte ich die Menschen dazu bringen, über beide Seiten nachzudenken. Die Rechten blenden die Realität gerne aus, das hat sich auch bei Covid-19 gezeigt.

Donald Trump schlug seinerzeit vor, sich Desinfektionsmittel gegen das Coronavirus zu injizieren.

Das war so töricht von Trump. Wir haben es hingegen zu großen Teilen den mRNA-Impfstoffen zu verdanken, dass wir wieder weitgehend frei von Covid-19 sind. Die mRNA-Impfstoffe wurden allerdings mit öffentlichen Mitteln finanziert. Öffentliche Finanzierung erfordert wiederum Steuern, Steuern sind Zwang. Die kleine Unannehmlichkeit, Steuern zu zahlen, sollte aber vernachlässigbar im Vergleich zur Freiheit sein, gesund und am Leben zu sein, oder? Es sind diese zahlreichen kleineren und größeren Kompromisse, die mehr und mehr Menschen Freiheit verschaffen können.

In Ihrem Buch äußern Sie die Hoffnung, dass wir derzeit den Abschied vom Neoliberalismus erleben. Welchen Schaden hat dieser Ihrer Meinung nach angerichtet – insbesondere in den USA?

Der Neoliberalismus hat enorme Ungleichheit, Verzweiflung und ein sehr fruchtbares Umfeld für Demagogen geschaffen. Und leider – wie ich in einem meiner früheren Bücher schrieb – gibt es ein enormes Potenzial für Demagogie. In Amerika hatten wir das Pech, mit Donald Trump einen besonders gefährlichen Demagogen zu bekommen. Vielleicht erklärt sich das historisch – jedenfalls hat der Neoliberalismus die Voraussetzungen geschaffen, und Trump hat sie ausgenutzt. Jetzt sehen wir die Konsequenzen.

Könnte sich diese Entwicklung auch in anderen Ländern wiederholen – beispielsweise in Deutschland?

Solche Entwicklungen sind grundsätzlich in jedem Land möglich, in dem es zu starker gesellschaftlicher Polarisierung kommt. In den USA gibt es eine besonders ausgeprägte Spaltung – dort ist mit Trump auch der gefährlichste Fall zuerst eingetreten. Das ist kein Wunder. Aber schauen Sie sich die AfD an: Sie ist besonders erfolgreich in jenen deindustrialisierten Regionen Deutschlands, in denen eine ähnliche Verzweiflung herrscht wie im Mittleren Westen oder Süden der USA.

Amerika ist uns in dieser Hinsicht also nur einen Schritt voraus?

Nicht zwangsläufig. Es gibt auch Hoffnungsschimmer. In Kanada etwa scheint die Erfahrung mit dem rechten Populismus zu einer Rückbesinnung auf moderate Politik zu führen. Die Liberalen dort konnten laut Umfragen in kurzer Zeit um 20 bis 25 Prozentpunkte zulegen – das ist beispiellos. Nun haben sie die Wahl gewonnen. Ich hoffe, dass andere Länder daraus lernen und sagen: Das wollen wir nicht.

Was kann eine moderate Politik der Mitte tun, um den Trend zum Radikalen zu stoppen?

Wichtig ist es, sich um den besagten fruchtbaren Acker für Demagogie zu kümmern – also um vernachlässigte, deindustrialisierte Regionen. Konkret bedeutet das etwa: Wir brauchen aktivere Arbeitsmarktpolitik. Wo der Strukturwandel zu Arbeitslosigkeit führt, muss der Staat neue Jobs schaffen, durch Vor-Ort-Förderung neuer Firmen, aber auch durch das gezielte Ansiedeln staatlicher Institutionen. In Europa war das eigentlich immer Teil der sozialdemokratischen Agenda. Am Ende aber setzen viele Regierungen das oft nicht gut genug um – weil sie gebremst werden. Etwa durch Sparvorgaben oder weil sie bei Steuererhöhungen und bei der Aufnahme neuer Schulden zu vorsichtig agieren. Das muss sich ändern. Wenn sie es jetzt nicht tun, laufen sie Gefahr, Phänomene wie Trump auch bei sich zu erleben.

Wäre das auch Ihr Rat an Deutschlands künftigen Kanzler Friedrich Merz?

Merz muss handeln, das ist klar. Es darf nicht sein, dass große Teile der Bevölkerung das Gefühl haben, vergessen zu werden. Das ist leichter gesagt als getan. Viele Regierungen haben gute Absichten – und stoßen dennoch an ihre Grenzen. Aber ich sehe auch Chancen.

Wo genau?

Im 21. Jahrhundert entwickeln wir uns zu einer Dienstleistungs-, Pflege- und Wissensökonomie. Für viele dieser Berufe braucht es hohe Bildung – für andere aber nur mittlere oder sogar geringe Qualifikationen. Da sehe ich viel Potenzial: Viele Menschen, die durch den Strukturwandel ihre Stelle verlieren, können also umlernen. Deutschland und Österreich haben mit ihren dualen Ausbildungssystemen im verarbeitenden Gewerbe viel erreicht. Das sind Erfolgsmodelle – zumindest, wenn man diesen Menschen dann auch Löhne zahlt, die der großen Bedeutung ihrer Jobs gerecht werden.

Eine letzte Frage: Wie könnten die USA nach der zweiten Amtszeit Donald Trumps aussehen?

Das ist im Moment völlig offen, was vor allem mit den Gerichtsurteilen zusammenhängt, die zuletzt und auch künftig immer wieder gegen Trumps Politik ergehen. Selbst ein Präsident ist an Gesetze gebunden, er muss sich an die Richterentscheidungen halten. Allerdings tut er das nicht immer. Wir erleben gerade, wie Trump Entscheidungen missachtet oder bewusst umgeht. Es herrscht ein rechtlicher Schwebezustand – mit immer mehr Konflikten zwischen Exekutive und Justiz.

Also steht die amerikanische Demokratie vor einer extremen Belastungsprobe.

Haben wir in zwei Jahren noch eine funktionierende Demokratie? Was passiert, wenn ein Präsident Wahlergebnisse nicht anerkennt, Stimmen in den Swing States annulliert oder willkürlich Menschen ohne Prozess verschleppen lässt? Wird 2024 unsere letzte faire Wahl gewesen sein? Von diesen Fragen hängt die Zukunft ab. Was ich mit größerer Sicherheit sagen kann: Das globale wirtschaftliche System wird sich verändern. Es entfernt sich immer mehr vom Prinzip der Rechtsstaatlichkeit und entwickelt sich zu einem unsicheren System, in dem nicht mehr die Regeln und Gesetze, sondern die Machtverhältnisse über Handelsbeziehungen entscheiden. Das ist eine tragische Entwicklung.

Professor Stiglitz, vielen Dank für dieses Gespräch.

- Persönliches Gespräch mit Joseph Stiglitz via Videokonferenz

- Joseph Stiglitz: "Der Weg zur Freiheit. Ökonomie für eine gerechte Gesellschaft" (aus dem Englischen von Thorsten Schmidt), München 2025