Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Griechenland macht Grenzen dicht Die Zurückgelassenen

Toiletten, Strom, fließendes Wasser? Das gibt es hier alles nicht. 42 Menschen vegetieren seit Tagen am Ufer einer griechischen Insel vor sich hin. Hinter ihnen: das Meer. Vor ihnen: der verbotene Weg ins Landesinnere.

"Möchtet ihr eine Decke haben?", fragt der Junge. Er steht schon neben uns und hält die graue Wolldecke vom Flüchtlingshilfswerk in den Händen. Er fragt ausgerechnet uns, die in Schal und Jacke gekleidet sind. Es ist ein bisschen Wärme und Gastfreundschaft, die er uns anbieten möchte.

Etwas, was er selbst gern hätte – was ihm aber dort, wo er jetzt ist, erbittert verwehrt wird. Er sitzt an einem kalten Ort fest. Ohne Strom und ohne fließend Wasser. Sein Name ist Umed, er ist 14 Jahre alt, und er hockt im Pullover auf einer Plastikplane unter dem Vordach einer kleinen Kapelle. Möwen kreischen. Wellen rauschen über den Kiesstrand. Ein Schotterweg fädelt sich wie eine Schnur an der Küste entlang. Hier ist sonst niemand.

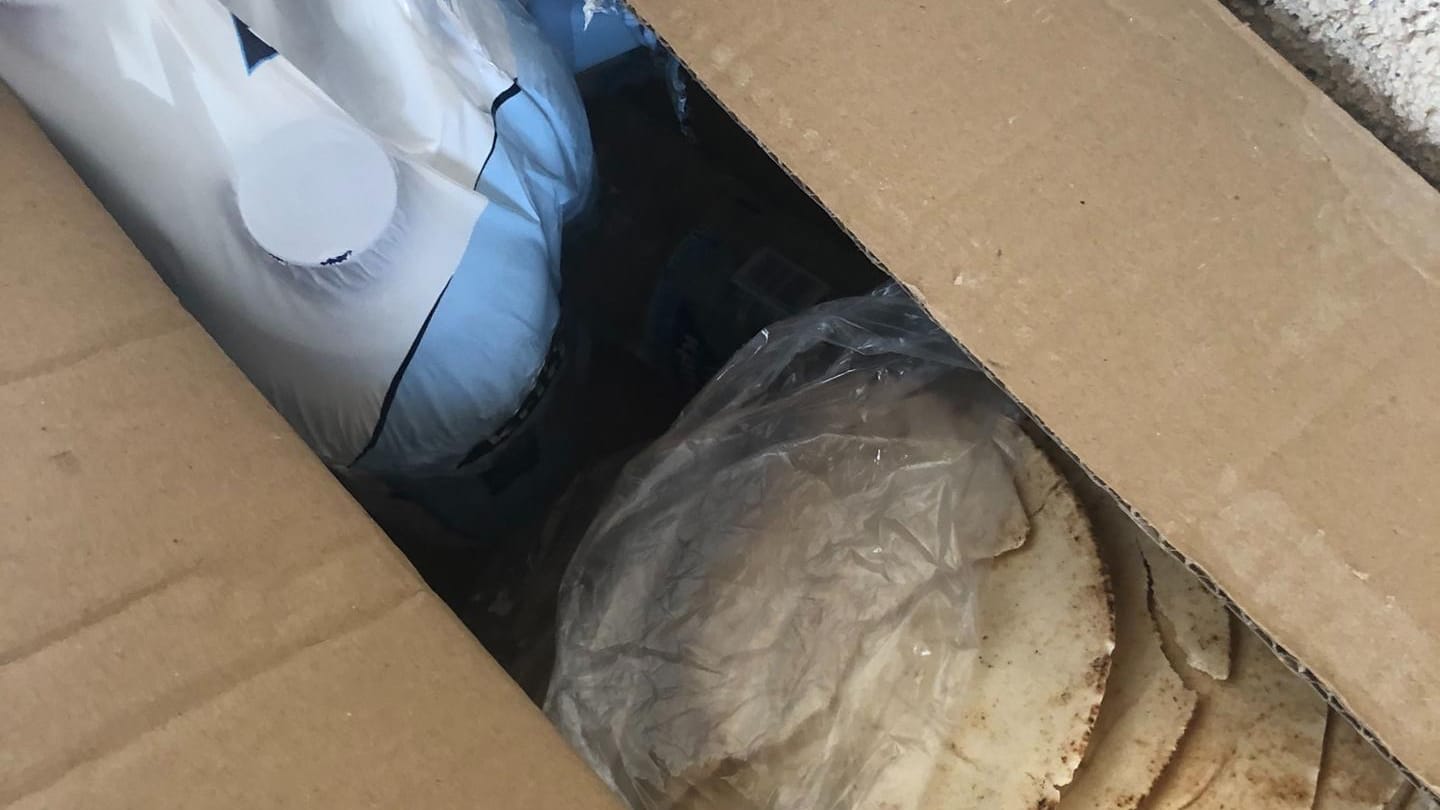

Niemand außer ein paar Flüchtlingen. Einmal am Tag kommt ein Mitarbeiter des Flüchtlingshilfswerks UNHCR mit Essen vorbei. In Kartons lagern Fladenbrote, in Folie eingeschweißte Oliven und Wasserflaschen. Er ist der einzige, der sich um die Versorgung dieser Menschen kümmert.

Die Tür der Kapelle ist abgeschlossen. Vor dem Steinbau und ringsherum auf dem Rasen hocken junge Männer und Frauen. Kinder rennen bunten Bällen hinterher. Es ist windig, Lufttemperatur ungefähr zehn Grad Celsius. Zwanzig Meter weiter unten rauscht die Brandung des Golfes von Edremit. Das Gewässer trennt die Türkei von der griechischen Insel Lesbos.

Ein Funke Hoffnung in den Augen

Umed hat die Grenze überwunden. Zusammen mit gut vierzig anderen Flüchtlingen setzte er am 6. März mit einem Schlauchboot von der Türkei nach Griechenland über. Mit dabei war auch Javed Ahmed Shinwari. Genau wie Umed stammt er aus Afghanistan. Er ist 20 Jahre alt, trägt einen Dreitagebart und einen Funken Hoffnung in den Augen.

Jetzt sitzt er neben Umed auf dem Betonboden vor der Kapellentür. Die grüne Plastikplane auf dem Boden knistert bei jedem Versuch, sich bequemer hinzusetzen. Auf seinem Smartphone wischt Javed nach links. Fotos von einer Kinderleiche erscheinen. "Das ist meine kleine Schwester", sagt er.

Bei einem Granatenangriff auf das Haus seiner Familie in Baghlan kam sie ums Leben. Auch seine Mutter starb dabei. Javed zeigt das riesige Loch, das ins Dach gesprengt wurde. Der Angriff ist fünf Monate her. So erzählt Javed es. Er war zu dem Zeitpunkt schon in der Türkei und wartete auf die Überfahrt nach Lesbos.

Als seine Gruppe mitten in der Nacht mit dem Boot Richtung EU aufbrach, hatte Griechenland bereits festgelegt: Das Asylverfahren wird zum 1. März ausgesetzt – entgegen geltendem EU-Recht. Niemand von ihnen würde einen Antrag auf Asyl stellen dürfen. Menschen, die trotzdem herüberkommen, sollen das Land schnellstmöglich wieder verlassen. Abschreckung, darauf setzt die Regierung.

Auch Michaelis weiß nicht, wie es mit den Menschen am Strand weitergehen soll. "Wir kriegen keine Informationen." Er selbst arbeitet bei der griechischen Küstenwache, wurde von Piräus bei Athen auf die Insel an der EU-Außengrenze geschickt, um die Flüchtlingssituation unter Kontrolle zu bekommen. Zurzeit besteht seine Hauptaufgabe darin, die 42 Menschen in diesem öden Strandabschnitt zu bewachen. Ob er sie vor Angriffen beschützen soll? Michaelis zuckt mit den Schultern und schweigt. Dann sagt er: "Ich gucke, ob alles in Ordnung ist." Fakt ist: Zu weit von dem kleinen Gelände dürfen sich die Schutzsuchenden nicht entfernen.

Michaelis ist ein großer Mann, kräftig, mit freundlichen Augen. Immer wieder winkt er den Kindern, lächelt den Müttern aufmunternd zu. "Das hier ist einfach nur schrecklich", gibt er zu. Viel verrät er nicht über sich. Außer: "Ich habe selbst eine Tochter. Kein Vater kann das hier wollen. Das sind Menschen. Das sollte nicht sein." Dann zückt er sein Handy, zeigt Fotos, auf denen zu sehen ist, wie er und seine Kollegen von der Küstenwache Flüchtlinge an Land bringen, den Kindern zum Trost Süßigkeiten geben, wie sie gemeinsam lachen.

"Sie können das nicht schaffen"

Michaelis ist einer jener Griechen, die die Not der Flüchtlinge verstehen, die ihr Land aber an der Grenze der Belastbarkeit sehen. "Für diese Inseln hier ist das schlimm. Sie können das nicht schaffen." Es gibt keinen Platz mehr, an den wir diese Menschen bringen können." Also harren sie aus.

Im Hafen von Mytilini liegt die L177. Doch auch das graue Kriegsschiff ist überfüllt. Dort bringt Griechenland diejenigen unter, die nach dem 1. März gekommen sind. Im Elendscamp Moria, dem früheren Internierungslager und der angrenzenden Zeltstadt, wird niemand mehr registriert. Für die 42 Menschen am Strand von Lesbos ist nirgends Platz. So sieht es die griechische Regierung. So erzählt es auch Küstenwächter Michaelis. Das UNHCR-Büro in Mytilini drängt auf eine Lösung für die Gruppe. Wann sie Asyl beantragen oder das Areal verlassen dürfen, ist völlig unklar. Auf die Frage, ob die griechische Regierung in der Sache mit dem Hilfswerk kooperiere, lacht der UNHCR-Mitarbeiter. "Naja", sagt er.

"Was ist das für ein Leben?", fragt Javed. "Man kann sich nicht waschen, nicht auf die Toilette gehen. Nur warten." Dabei hat er große Träume. In Afghanistan hat er Englisch gelernt, jetzt will er programmieren lernen, Informatiker werden und zu seinem Onkel nach Deutschland gehen. Er reibt sich die Augen. Vielleicht kommt es ihm selbst surreal vor, hier von Träumen zu sprechen. Wo es nicht einmal ein Klo gibt.

Sein Handy hat noch vier Prozent Akku. Er hat es an die Powerbank einer afrikanischen Frau angeschlossen. Sie sitzt ein Stück weiter und wirft ihm immer wieder genervte Blicke zu. Sie braucht die externe Batterie selbst. Verzweifelt wartet Javed darauf, dass sein Telefon lädt. Er will seinen Onkel in Frankfurt am Main anrufen. Immer wieder fummelt er am Kabel herum. Hier gibt es keinen Strom, natürlich nicht. Vorbeikommende Journalisten lassen sie ihre Handys und Powerbanks aufladen. Aber das kommt nicht oft vor.

Gut zwanzig Leute schlafen in einem Zelt

Man müsste wandern gehen, um von hier wegzukommen, so abgeschieden ist es. Die Luft ist klamm. In den Zweigen der Bäume hängen Jacken und Pullover zum Trocknen. Ein Kleinkind hustet stark. In jedem der zwei Zelte schlafen gut zwanzig Leute zusammen. Die Zelte sind in zwei Bereiche geteilt, jeder umfasst vielleicht zehn Quadratmeter. Der nackte Boden ist notdürftig mit Planen, Pappen und Decken abgedeckt.

In dieser Elendsgemeinschaft kümmern sich alle umeinander, so gut es geht. Vor allem die Afghanen achten aufeinander, jeder passt auf die Kinder der anderen auf. Die Afrikaner halten sich eher abseits. Zahra Bahrami aus Afghanistan ist 17. Sie wirkt wie Anfang 20, und das hat damit zu tun, dass sie sehr klare Vorstellungen von ihrer Zukunft hat. "Besonders für die Frauen hier ist es ein Problem, dass es keine Toiletten und kein Wasser gibt", sagt sie. Zahra möchte Gynäkologin werden, am liebsten in Großbritannien. "Ich will nicht heiraten, ich will mich bilden. In meinem Heimatland konnte ich nicht zur Schule gehen – es war einfach zu gefährlich."

Sie erzählt von ihrer Motivation: In Afghanistan gebären viele Frauen ihre Kinder zu Hause. Die Krankenhäuser haben keinen guten Ruf. "Mein Onkel und meine Tante erwarteten ein Baby. Er sagte zu ihr: 'Ich kann das selbst, ich mache einen Kaiserschnitt.' Er schnitt ihr also den Bauch auf. Jetzt sind meine Tante und ihr Baby tot."

Zahra, Javed, Umed und die anderen wollen weiterkommen. Sie haben so viel Leid gesehen. Sie wollen weg davon, hinein in eine bessere Zukunft. Doch dahin führt momentan kein Weg. Hinter ihnen liegt das Meer. Vor ihnen blockiert ein SUV der Küstenwache den Weg. Sie sind gefangen.

- Recherche auf Lesbos