Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Russland im Krieg "Für Putin eine krachende Niederlage"

Das aggressive Russland wartet auf Anzeichen westlicher Schwäche – womöglich, um dann zu testen, wie stabil die Nato wirklich ist. Journalist Michael Thumann erklärt, was Moskau erreichen will.

Als zunehmend autoritär, aber dennoch umgänglich sahen viele westliche Staaten Russland unter seinem Langzeitmachthaber Wladimir Putin an. Deutliche Warnungen vor dem revanchistischen Charakter des Kremlregimes verhallten meist. Erst mit der Vollinvasion der Ukraine 2022 war diese Illusion endgültig dahin. Michael Thumann, Journalist und "Zeit"-Korrespondent, gehört zu den frühen Mahnern.

Im Interview erklärt Thumann, warum der russische Imperialismus derart langlebig und aggressiv ist, weshalb der bisherige Kriegsverlauf für Putin eher einer Niederlage gleicht und warum die Nato dennoch vorsichtig und gewappnet sein muss.

t-online: Herr Thumann, Sie halten sich als westlicher Journalist immer wieder längere Zeit in Russland auf. Haben Sie dort Angst vor Repressalien oder gar einer Festnahme?

Michael Thumann: Derzeit schätze ich die Gefahr einer Inhaftierung geringer ein. Aber ich treffe durchaus Vorsichtsmaßnahmen.

Welche?

Nicht unangenehm auffallen. Ich halte mich in Russland an Gesetze und Vorschriften, ich achte darauf, im Alltag keinerlei Aufsehen zu erregen. Ich respektiere die Verkehrsregeln, auf dem Fahrrad halte ich bei Rot und steige bei Überquerung eines Zebrastreifens ordnungsgemäß ab. Ich halte Visa- und Registrierungsfristen genau ein.

So wollen Sie eine unliebsame Begegnung mit der Staatsmacht vermeiden?

Es ist kaum abzusehen, was sich aus so einem Zusammentreffen entwickeln kann. Ein Moskauer Polizist, der nicht weiß, was er mit einem ausländischen Korrespondenten anfangen soll, den er gerade aus dem Verkehr gefischt hat, wird in der Regel seinen Vorgesetzten anrufen. Das kann bedenkliche Dynamiken auslösen. Es ist auch so bereits schwer genug für ausländische Journalisten in Russland.

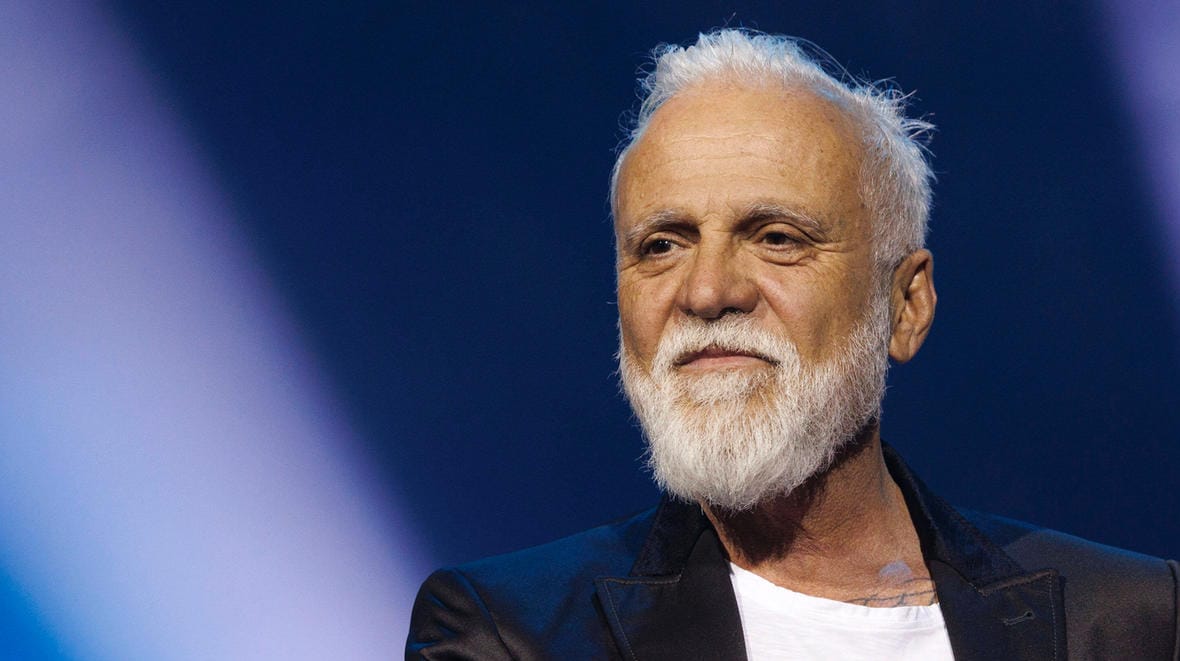

Zur Person

Michael Thumann, geboren 1962, ist Journalist, Buchautor und außenpolitischer Korrespondent für "Die Zeit". Derzeit leitet Thumann das Moskauer "Zeit"-Büro. Er berichtet seit Jahrzehnten über Russland und Osteuropa, sein Buch "Revanche. Wie Putin das bedrohlichste Regime der Welt geschaffen hat" (2023) war ein Bestseller. 2025 erschien Thumanns neues Buch "Eisiges Schweigen flussabwärts. Eine Reise von Moskau nach Berlin".

In Ihrem Buch "Eisiges Schweigen flussabwärts" schildern Sie einige der Beschwerlichkeiten, mit denen das russische Regime Journalisten konfrontiert.

Die russischen Behörden haben sich allerlei Stufen der Registrierung einfallen lassen: Es gibt erst mal eine Akkreditierung seitens des Außenministeriums, dann gibt es ein Visum seitens des Innenministeriums. Bei der Einreise erhält man von den FSB-kontrollierten Grenzschutzbehörden eine Migrationskarte. Damit nicht genug: Schließlich erfolgt in Moskau die notwendige Registrierung bei den lokalen Behörden. Als Journalist aus dem Ausland rennt man also mit einem Strauß von allerlei Papieren herum, deshalb sehe ich auch immer zu, dass ich nicht angehalten werde – denn der einzige Sinn und Zweck, der sich hinter dieser Menge an Dokumenten verbirgt, besteht darin, Widersprüche zu entdecken.

Also ein Zahlendreher hier, ein Fehler dort?

Daraus können ziemliche Schwierigkeiten erwachsen. Deshalb bin ich wie meine ausländischen Kollegen in Russland dauernd mit der Vermeidung von möglichen Fehlern in Dokumenten beschäftigt. Das ist wahnsinnig zeitraubend.

Dem Kreml ist es sicher lieb, wenn Sie damit beschäftigt sind. Aber es gab auch einen direkten Einschüchterungsversuch, wie in Ihrem Buch nachzulesen ist?

Eines Tages stellte ich bei der Rückkehr in meine Moskauer Wohnung fest, dass sich jemand Zugang verschafft haben musste. Ich hatte weder das Licht angelassen noch habe ich meine Jacke jemals so aufgehängt, wie ich sie dann an der Garderobe vorgefunden habe. Außerdem nehmen gewöhnliche Einbrecher in der Regel Dinge mit – und lassen keine neuen Gegenstände da. In diesem Fall handelte es sich um Kekse, die jemand in meiner Wohnung hinterlassen hatte.

Es war eine Art Botschaft seitens des Geheimdienstes?

Ich mochte diese Sorte Kekse nicht einmal. Selbstverständlich kann ich nicht beweisen, wer in der Wohnung gewesen ist. Aber definitiv wollte mich jemand wissen lassen, dass er dort war.

Sie berichten seit Jahrzehnten aus und über Russland. Was fasziniert Sie an diesem Land?

Meine Leidenschaft für Russland geht weit über ein berufliches Interesse hinaus. Ich habe gewissermaßen eine indirekte familiäre Vorprägung, weil wir Verwandte in der DDR hatten. Die deutsche Teilung beschäftigte mich schon als Kind, erst recht, als ich später in der Schule zum Geschichtsfan wurde: Ich wollte wissen, was hinter dem Stacheldraht vor sich ging. Dabei ging es dann zunächst um die DDR, aber der Grund für die Teilung Deutschlands lag weiter im Osten – und zwar in Moskau. Der Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 war dann ein Grund für mich, Journalist zu werden.

Bleiben wir in dieser Zeit: In Ihrem Buch "Revanche" schreiben Sie, dass die Putschisten von 1991 gegen Michail Gorbatschow in unserer Gegenwart unter Wladimir Putin eine Art späten Sieg errungen hätten. Wie ist das gemeint?

Putin war 1991 kein Teilnehmer des Putsches. Er war zu jung und nicht in der entsprechenden Position. Es kursieren verschiedene Erzählungen seinerseits, was er damals getrieben hat. Einer zufolge fuhr er Taxi in Sankt Petersburg. Aber Putin hat später etwas Außerordentliches getan: Er hat den Traum und die Pläne der Putschisten von 1991 verwirklicht: Der Putsch gegen Gorbatschow war ein Aufstand gegen die Auflösung der Sowjetunion sowie gegen die Auflösung des Repressionsapparates. Diese politische Strömung existierte in der Sowjetunion, sie lebte im Russland der Neunzigerjahre fort und heute ist sie an der Macht. Wir sollten das sehr ernst nehmen.

Die Sowjetunion hat sich als historische Episode erwiesen, aber die Vorstellung Russlands als besonderes und ewiges Imperium hat sich erneut Bahn gebrochen?

Diese Idee war niemals weg. Für ihre Anhänger ist Russland kein Nationalstaat unter vielen, sondern ein ganz besonderes Imperium, dem ein besonderer Einfluss auf seine Nachbarn zusteht. Das macht diese Idee auch so gefährlich und langlebig. Es gab nach der Wende 1989 zahlreiche Leute – etwa in den Deutschland-Abteilungen des sowjetischen Außenministeriums und in der Kommunistischen Partei –, die mit der Auflösung der DDR überhaupt nicht einverstanden waren. Sie haben schon damals behauptet, dass sich Gorbatschow 1990 über den Tisch hat ziehen lassen. Daraus erwuchs dann irgendwann diese Legende von der angeblich wortbrüchigen Nato, die sich nach Osten erweitert hatte. Historisch sind die entsprechenden Behauptungen völlig unbelegt, aber die Propaganda stört das nicht.

Waren wir im Westen zu naiv und blauäugig gegenüber dieser nationalistisch-imperialen Strömung?

Ja. Die imperiale Strömung ist bereits Mitte der Neunzigerjahre teils wiedererweckt worden durch die Bestellung von Jewgeni Primakow zum russischen Außenminister durch Boris Jelzin. Wir im Westen erinnern uns an Primakow eher als vorübergehenden Außenminister, gescheiterten Regierungschef und Vertreter der Alten Garde, aber in Russland wird er bis heute gefeiert. Denn 1999 ließ Primakow mitten über dem Atlantik seinen Flieger umdrehen, als er eigentlich auf der Reise nach Washington, D.C. gewesen ist.

Die Vereinigten Staaten hatten gerade Luftangriffe auf Serbien angekündigt: Damals herrschte der Kosovokrieg.

Richtig. Primakows Umkehr war eher symbolischer Natur, wird aber in Russland als große nationale Tat angesehen. Zentral ist eine Erkenntnis: Gorbatschow war in den Achtzigerjahren nicht der Einzige, der sich über die Zukunft der Sowjetunion Gedanken machte. Das taten auch andere Leute: Für diese waren der Sozialismus, das Politbüro und die Kommunistische Partei weniger wichtig, das Imperium und die Kontinuität von Russland als Großmacht aber schon. Putin wuchs in dieser Geisteshaltung auf. So schließt sich der Kreis zwischen 1991 und der Gegenwart.

Nur verschlossen westliche Politiker lange Zeit die Augen vor der inneren Entwicklung Russlands, seit Putin das Präsidentenamt übernahm.

Das kann man wohl sagen. Selbstverständlich hatte Putin 2000 keinen fertigen Masterplan in der Aktentasche, der den Weg bis zum Ukraine-Krieg vorzeichnete. Aber Putin war schon immer eine geheimdienstgeprägte Skepsis zu eigen: gegenüber den Neunzigerjahren, gegenüber der Öffnung des Landes, gegenüber der starken Präsenz von Ausländern, vor allem von Amerikanern und Deutschen, die versuchten, Russland in irgendeiner Form auf einen halbwegs demokratischeren Weg zu helfen. Das missfiel Putin zutiefst – und mit dieser Einstellung war er nicht allein.

2001 wurde Putin für seine Rede im Deutschen Bundestag gefeiert. Wie kamen da Anspruch und Wirklichkeit zusammen?

Es gab Warnungen, gerade von uns Journalisten. Nicht wenige westliche Politiker, darunter zahlreiche aus Deutschland, kamen aber nach Moskau und wollten dort uns Korrespondenten überzeugen, dass wir alle im Unrecht wären mit unserem kritischen Blick auf Putin. Damals habe ich wilde Behauptungen gehört, dass Russland schon mit autoritären Mitteln seinen Weg zur Demokratie finden würde. Das war totaler Unsinn, was sich auch gezeigt hat.

Welche Entwicklungen haben Sie bei Putin beobachtet?

Putin hat von Anfang an demokratische Ansätze in Russland geschwächt oder außer Kraft gesetzt. Erst später kam die gewalttätige Instrumentalisierung des russischen Nationalismus gegen die Nachbarländer hinzu. Das war ab 2012, damals kehrte er nach seiner Zeit als Premier ins Präsidentenamt zurück.

Es folgten 2014 die Besetzung der ukrainischen Krim, der Beginn des Krieges im Donbas und 2022 dann die Vollinvasion der Ukraine. Wie könnten Putins zukünftige Pläne aussehen?

Putin ist zu alt, um noch etwas wirklich Neues zu schaffen. Derzeit ist er ganz auf die Ukraine fokussiert, kürzlich hat er uns ja reinen Wein eingeschenkt, was seine entsprechenden Pläne betrifft: Er will das ganze Land. Russen und Ukrainer seien ein Volk, deswegen habe Moskau auch Anspruch auf die Ukraine insgesamt. Das sollte uns allen zu denken geben. Dann beglückte er uns noch mit diesem Satz, wonach Russland sei, wo auch immer ein russischer Soldat seinen Stiefel hinsetzt.

In drastischen Szenarien wird ebenso vor einer russischen Aggression gegen die Nato gewarnt. Wie realistisch ist das?

Wir sollten uns keine Illusionen machen, Putin befindet sich im territorialen Expansionsmodus. Er hat noch Atem, er hat noch reichlich Waffen und Soldaten, um diesen Krieg weiterzuführen. Die Frage ist tatsächlich, ob er bei der Ukraine haltmacht. Oder geht er weiter? Das können wir nicht wissen. Bei passender Gelegenheit wäre er aber sicher jederzeit bereit, den Artikel 5 des Nato-Vertrags zu zerstören, indem er uns testet. Er sucht nach Gelegenheiten.

Also wären wir klug beraten, ihm keine zu bieten.

So ist es. Putin hat sicher keinen Kalender im Kreml hängen, der 2028 den Angriff dort und 2029 den Einmarsch hier vorsieht. Das halte ich für Unfug. Aber er wird je nach Konstellation und Schwäche der betreffenden Akteure – beziehungsweise nach dem, was er für Schwäche hält – agieren. 2014 lag Putin in dieser Hinsicht richtig bei der Ukraine, 2022 hat er sich ziemlich verschätzt.

Deutschland ist ein zentrales Thema im russischen Staatsfernsehen. Wie wird die Bundesrepublik seit Beginn der schwarz-roten Koalition unter Friedrich Merz dargestellt?

Ich habe mich immer sehr unwohl gefühlt, wenn ich die Darstellung der Ampelkoalition in der russischen Propaganda sah. Wir Deutschen – und die Europäer insgesamt – galten als Hühnerhaufen oder als Pudel, abhängig von den Amerikanern, schwach, zerrissen und im Wesentlichen einfach lächerlich. Dann habe ich neulich eine Sendung mitbekommen, die sich fast eine Stunde mit Friedrich Merz beschäftigt hat. Merz wurde verteufelt, er wurde mit den Nazis verglichen, aber es hatte sich etwas verändert: Merz wurde ernst genommen. Das bedeutet nicht, dass Merz nun alles richtig macht: Aber diese gewisse Entschlossenheit, die er demonstriert, die macht Eindruck in Moskau.

Das wirkt beunruhigend, immerhin betonen Sie in Ihren Büchern, dass Russland insbesondere Deutschland im Visier hat.

In Russland hat man einen ganz kühlen, klaren Blick auf Europa. Man weiß dort genau, wer die stärkste Wirtschaftsmacht ist, man weiß auch, dass Deutschland vergleichsweise solide Staatsfinanzen hat. Wenn jemand Raum zum Manövrieren hat, dann Deutschland. Das russische Denken rund um Europa hatte schon im 20. Jahrhundert viel mit Deutschland zu tun, das hat sich nicht verändert. Die Überlegung ist klar: Wenn Russland Einfluss in Berlin hat, dann hat es auch Einfluss in Europa.

Was wiederum die subversiven Aktivitäten Russlands in Deutschland erklärt?

Moskau will in Deutschland Widersprüche weiten, es sucht hierzulande nach Akteuren, mit denen man zusammenarbeiten kann und die eine Parallelaußenpolitik betreiben. Die Regierung, die dem Kreml nicht gefällt, soll unterminiert werden. Das ist es, was Putin will: eine absolut russlandfreundliche Regierung, eine Regierung, die tut, was Moskau will. Ein solches System von Satellitenregimen versucht Putin schon lange überall im postsowjetischen Raum einzurichten.

Nun sitzt – genau genommen – eine solche russlandfreundliche Regierung auch in Washington, D.C.

Allein die Tatsache, dass Tulsi Gabbard amerikanische Geheimdienstchefin wurde, ist für Moskau, als wenn Weihnachten, Ostern und der Tag des Verteidigers des Vaterlandes auf einen Tag fallen. Zusammen mit Trumps grundsätzlicher Haltung und der Russland meist unkritisch gesinnten übrigen Regierungsmannschaft war das für Putin der Jackpot.

Wenig russlandfreundlich sind allerdings die Staaten, durch die Sie Richtung Westen gereist sind, wie Sie in Ihrem Buch "Eisiges Schweigen flussabwärts" beschreiben: Estland, Lettland, Litauen und Polen.

Wenn man die Grenze von Russland in die EU nach einigen Schwierigkeiten überwunden hat, dann stellt man in Estland und Lettland schnell fest, dass dort eigentlich niemand gegenüber Russland ein entspanntes Verhältnis pflegt. Die Allermeisten verbinden mit Russland ein Gefühl der Bedrohung oder ein persönliches Familienleid. Erhebliche Teile der estnischen und lettischen Bevölkerung sind in der Sowjetunion deportiert worden, viele Menschen sind deswegen umgekommen. Diese Erinnerung lebt in allen drei baltischen Staaten fort, weil Russland in der Geschichte vielfach einmarschiert ist, weil sich Russland bis heute einmischt.

Die im Baltikum lebende russische Minderheit ist der entsprechende Schlüssel?

Dazu kommen auch noch die sogenannten Passlosen, ethnische Russen, denen Moskau sehr gerne russische Pässe ausstellen möchte. Wir haben es im Baltikum also mit einer sehr verschlungenen Nationalitätenpolitik zu tun. Damit müssen sich diese Länder herumschlagen, für Moskau ist es der perfekte Hebel, um Unruhe zu stiften. Gegenwehr erfolgt, indem Balten und auch Finnen faktisch ein Einreiseverbot für Russen erlassen haben.

Sie haben auch den Kaliningrader Oblast besucht, mit dem ehemaligen Königsberg als Zentrum. Einst lebte dort der deutsche Philosoph Immanuel Kant. Wie ist die Situation dort?

Das Verhältnis zu Kaliningrad war aus Moskauer Sicht lange eher distanziert: Ein Stück Deutschland, das man sich genommen hatte, kulturell eher weit entfernt, aber ein idealer Flottenstützpunkt und ein Manövergebiet. Deshalb konnte man auch mit Kant zunächst wenig anfangen. Das hat sich stark geändert, in letzter Zeit gilt Kaliningrad als ausgezeichnete Touristenregion mit wunderschönen Stränden. Dort liegt ja auch die atemberaubende Kurische Nehrung. Wie die alten preußischen Strandbäder durch Umbauten auf "russisch" getrimmt werden, soll dies auch bei Immanuel Kant geschehen.

Wie das?

Im Siebenjährigen Krieg war Königsberg mehrere Jahre lang von russischen Truppen besetzt worden. Das wird nun dazu benutzt, Kant als eigentlich russischen Philosophen zu deklarieren. Ich habe in Kaliningrad tatsächlich einige Leute getroffen, die vehement begründen, warum Kant viel russischer als deutsch gedacht hätte. Zugleich wird Kant für allen möglichen Touristenkitsch verwendet.

Welche Szenarien halten Sie in Russlands Konfrontation mit dem Westen nun für möglich?

Ich sehe derzeit drei Szenarien. Erstens könnte es sein, dass Russland in der Ukraine durchmarschiert und den Sieg davonträgt. Dann würde Moskau schnell weitere Ansprüche stellen, etwa in Richtung Moldau. Gleichzeitig würde Putin den politischen Druck in Europa erhöhen, um Forderungen zu stellen und weitere Verbündete zu gewinnen. Dieses Szenario ist auch mit der Möglichkeit verbunden, dass Russland Estland verschlingt und dann mit der Atombombe droht, um zu sehen, wieweit Artikel 5 des Natovertrags wirklich reicht.

Das klingt nach "Worst Case"…

Damit kommen wir zum zweiten Szenario. Darin wird Russland diesen Krieg verlieren. Und ich möchte an dieser Stelle betonen: Auch Atommächte können Niederlagen einstecken. Immer wieder höre ich diesen Unsinn, dass Russland eine Atommacht sei und deswegen einen Krieg unmöglich verlieren könne. Das ist totaler Unfug, der aus der spezifisch deutschen Erfahrung mit der bedingungslosen Kapitulation 1945 stammt. Dabei sind wir der Sonderweg, bedingungslose Kapitulationen sind eine Ausnahmeerscheinung der Weltgeschichte.

Die Streitkräfte der Atommacht Sowjetunion mussten sich 1989 schließlich auch gedemütigt aus Afghanistan zurückziehen.

Das ist ein Beispiel, ja. Schauen wir auf die aktuelle Lage: Eigentlich steht Putin in der Ukraine miserabel da, ich mache gerne die Rechnung auf: Josef Stalin ist einst in knapp vier Jahren von Stalingrad bis Berlin gekommen. In der vergleichbaren Zeit hat es Putin gerade von Donezk bis in die Vororte von Pokrowsk geschafft. Das ist für Putin – mit Verlaub – doch eine krachende Niederlage. Wozu das alles? Wofür die über eine Million von verkrüppelten und getöteten Männern? Das wird Putin zuhause erklären müssen. Die Propaganda wird das schon irgendwie zurechtrücken, aber in der Erinnerung wird das an Putin kleben bleiben.

Sie erwähnten ein drittes Szenario?

Das bewegt sich zwischen den beiden anderen: Russland wird darin noch kleinere Gebietsgewinne machen, aber keine Großstadt der Ukraine mehr erobern können. Es wird nicht siegen, aber auch künftig dort militärisch aktiv sein. Die Demarkationslinie in der Ukraine wird auf viele, viele Jahre eine unklare, unsichere sein. Entsprechend wird sich die Ukraine nicht zu voller Blüte entwickeln können, auch ihre Aufnahme in EU und Nato wird schwierig wegen des offenen Konflikts mit Russland.

Haben Sie als Historiker einen Ratschlag?

Tatsächlich hält die Geschichte in der Regel keine Lösungen bereit. Geschichte offeriert nur viele Beispiele für Entwicklungen, die der Übergang, die Transition zu etwas Neuem sind. Deshalb halte ich das dritte Szenario auch für das wahrscheinlichste.

Herr Thumann, vielen Dank für das Gespräch.

- Persönliches Gespräch mit Michael Thumann via Videokonferenz