Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.

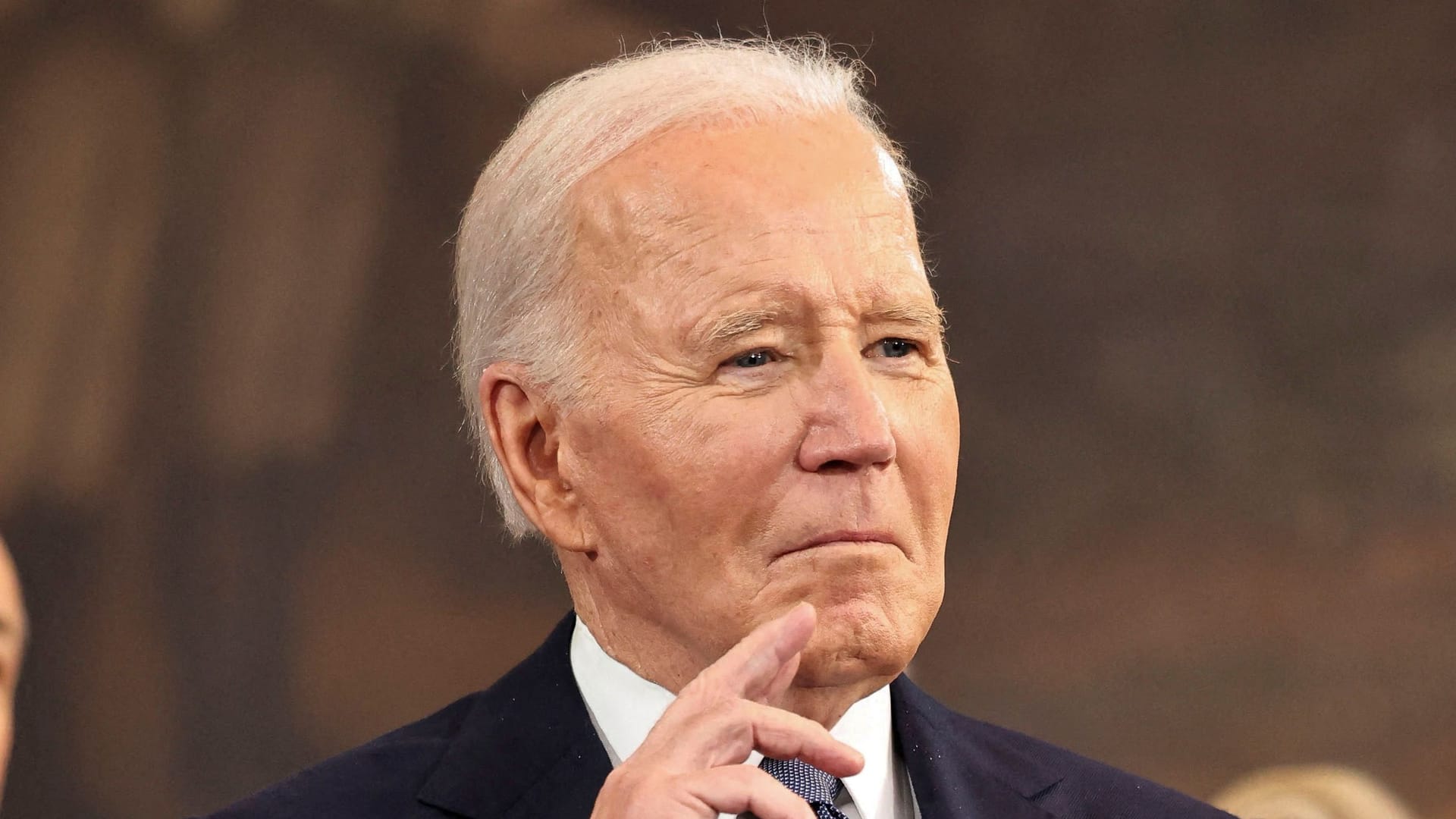

Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.Zustand des Ex-US-Präsidenten Haben die Medien Bidens Schwächen verharmlost?

Ein Enthüllungsbuch und der Gesundheitszustand von Joe Biden haben eine Debatte über die Rolle der Medien ausgelöst. Hier erklärt unser US-Korrespondent, was die Berichterstattung damals wirklich beeinflusste.

Zu den besonderen Momenten eines US-Korrespondenten gehören solche, in denen vollkommen klar ist, dass ein bestimmtes Ereignis jetzt alles verändert. Das Fernsehduell zwischen Donald Trump und Joe Biden im Wahlkampf des vergangenen Jahres war ein solcher Moment. Mit einem Kollegen vom "Stern" war ich nach Atlanta geflogen, um live bei diesem Spektakel dabei zu sein. Die Nacht geriet bekanntermaßen zum Desaster für Joe Biden und die Demokraten. Der amtierende und erkennbar alte US-Präsident stammelte und stotterte sich vor einem weltweiten Millionenpublikum um Kopf und Kragen.

Schon nach den ersten Antworten, die Trump und Biden gaben, tauschten mein Korrespondentenkollege und ich, im Pressepublikum sitzend, fassungslose Blicke. Auch ohne Worte verstanden wir unser Urteil: "Das war's!".

Nicht nur der miserable Auftritt von Joe Biden nährte diesen Gedanken, sondern auch die folgenden Reaktionen. Nach dem Duell wurde der sogenannte Spin Room, also jener Bereich, in dem anschließend Journalisten mit Politikern und Experten sprechen können, fast ausschließlich von hochrangigen Mitgliedern aus Trumps Team geflutet. Von den Demokraten tauchte dort lange Zeit niemand auf. Irgendwann erbarmte sich Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom und versuchte zu retten, was nicht mehr zu retten war. Ich dachte damals: Selbst die größten Biden-Unterstützer sind vollkommen geschockt.

Natürlich hatte ich trotzdem noch Restzweifel. Das störrische Beharren des US-Präsidenten in den darauffolgenden Wochen ließ diese dann auch berechtigt erscheinen. Vielleicht zieht Biden das einfach trotzdem durch?

Heute weiß die Welt, weiß ich, der spontane Gedanke damals nach wenigen Minuten des Duells war richtig. Inzwischen ist Donald Trump US-Präsident. Und Joe Biden ist nicht nur an einer besonders aggressiven Form von Prostatakrebs erkrankt. Das Enthüllungsbuch eines renommierten US-Journalisten, das in dieser Woche erschienen ist, legt zudem schonungslos offen, wie es Bidens engstem Umfeld offenbar über Jahre erfolgreich gelang, die Öffentlichkeit über den körperlichen, aber vor allem auch geistigen Zustand des US-Präsidenten zu täuschen. Biden litt schon sehr viel länger an heftigen Ausfallerscheinungen. Er verwechselte nicht nur öffentlich die Namen von Regierungschefs, sondern soll auch intern engste Mitarbeiter, wie seinen Sicherheitsratschef Jake Sullivan, nicht erkannt haben.

Seitdem wird die Frage diskutiert: Hätten Journalisten viel früher und viel härter über Joe Biden berichten müssen? Eine häufige Kritik lautet: Die Medien hätten die Kritik an Bidens offensichtlichen Ausfallerscheinungen (bewusst) totgeschwiegen. Jene, die damals darauf hinwiesen, seien ignoriert oder gar beschimpft worden. Kurz: Journalisten seien ihrer Pflicht, unvoreingenommen und sachlich zu berichten, nicht nachgekommen. Dieser Vorwurf wiegt schwer. Er braucht eine Antwort.

1. Keine Befehle "von oben"

Einer teils verbreiteten Vorstellung möchte ich gleich zu Beginn entgegentreten: Zu keinem Zeitpunkt habe ich als USA-Korrespondent von irgendwem Anweisungen jeglicher Art erhalten, wie über Joe Biden oder Donald Trump zu berichten sei. Weder aus der eigenen Redaktion noch gar von Regierungsseite. So etwas gibt es bei t-online nicht und nach meinem Kenntnisstand auch nicht bei anderen Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Das widerspricht jedem journalistischen Selbstverständnis (hier erfahren Sie mehr zu den journalistischen Prinzipien von t-online).

2. Gefangen zwischen zwei Extremen

Für US-Korrespondenten war es von Anfang an ein zweischneidiges Schwert, das Alter von Joe Biden zu thematisieren. Denn die politische Landschaft in den USA ist gerade im Vergleich zu Deutschland von einer besonders vergifteten Polarisierung und moralischer Verrohung geprägt. Kritische Hinweise auf Bidens Leistungsfähigkeit wurden entweder als böswillige Attacke im Stil des Trump-Lagers oder als illoyale Schwächung der "demokratischen Sache" selbst verstanden.

In diesem gesellschaftlichen und vor allem medialen Spannungsfeld bewegte ich mich – wie viele andere internationale Korrespondenten auch. Trotzdem habe ich das hohe Alter und den Zustand des US-Präsidenten regelmäßig thematisiert. Auch mein Kollege Florian Harms hat dies im "Tagesanbruch" mehrfach getan (etwa hier und hier). Denn es war und ist ein Problem, das für viele Bereiche der amerikanischen Politik gilt – im Weißen Haus, im Kongress und am Supreme Court. Unter dem Titel "Eine Wahrheit, die keiner hören will", habe ich 2023 etwa anlässlich des Todes der Demokratin Diane Feinstein über die amerikanische Gerontokratie geschrieben. Bis Feinstein mit 90 Jahren verstarb, hatte sich die bis dahin älteste US-Senatorin samt ihren Büromitarbeitern ans Amt geklammert.

3. Der US-Präsident ist nicht allmächtig

Zu den komplexen Wahrheiten der US-Demokratie gehört ein Fakt, der angesichts eines seit Jahrzehnten geprägten Hollywood-Zerrbilds gerne in Vergessenheit gerät. Der amerikanische Präsident und Oberbefehlshaber ist nicht allmächtig und nicht allein entscheidend. In Wahrheit steuert ein gewaltiger Regierungsapparat das politische Tagesgeschäft. Joe Biden war schon als Senator und dann auch als Präsident eher ein Moderator denn ein Macher. Die US-Geschichte ist zudem voller Präsidenten, deren Gebrechen vor der Öffentlichkeit verborgen wurden. Solange sie Stärke in entscheidenden Momenten zeigen konnten und der Regierungsapparat lief, war das darum auch selten ein Problem.

Bei Joe Biden war das nicht unbedingt anders, aber trotzdem auffälliger. Schon immer bestand ein großer Teil des Präsidentenamtes aus öffentlicher Kommunikation, Führungskraft und politischem Auftreten. Und genau das konnte Biden gerade zuletzt unfassbar schlecht. Das wog besonders schwer, da sich die Kommunikation im 21. Jahrhundert mit den sozialen Netzwerken, aber auch durch die politische Polarisierung stark verändert hat. Zumal in einem Land, in dem tägliche Auftritte entscheidend für Vertrauen, Mobilisierung und internationale Wirkung sind.

Dennoch verabschiedete die Biden-Regierung viele wichtige Gesetze und war handlungsfähig. Das nährte auch meine Vorstellung als Korrespondent, dass der Apparat und die Profis im Hintergrund funktionierten. Und ließ mich vielleicht zu sehr über Bidens Aussetzer hinwegsehen.

4. Verharmlosung des Offensichtlichen

In vielen amerikanischen Medien und auch in der großen US-Denkfabrikszene herrschte eine Erzählung vor: Joe Biden, der vorher schon seit Jahrzehnten Senator war, sei schon immer ein verhältnismäßig schlechter Rhetoriker gewesen. Sein Stottern und Stammeln rührte aus seiner Kindheit, ganz in den Griff bekam er es nie. Aber auch das ist Amerika: Jemand, der es trotz solcher Handicaps und dazu noch mit einem so schweren persönlichen Schicksal, wie dem Unfalltod seiner ersten Frau und seiner Tochter Naomi sowie dem Krebstod seines Sohnes Beau, bis ins Präsidentenamt schafft, wird als Held gefeiert. Joe Biden war und ist ein Kämpfer – dafür wurde er von weiten Teilen der Medien und Bevölkerung immer respektiert.

Diese Sicht auf den damaligen US-Präsidenten aber dominierte – und sie war ohne Frage zu verharmlosend. Zu wenig wurde etwa in den ausgesprochen seltenen Pressekonferenzen nachgehakt. Wir Journalisten waren zwar extrem genervt davon, wie selten Joe Bidens Team ihn frei vor uns Pressevertretern sprechen ließ. Etwas daran ändern konnten wir aber freilich nicht. Das war ab einem gewissen Zeitpunkt einfach so.

Ich erinnere mich noch an Hintergrundgespräche, wenn der damalige deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz in den USA war. Fragten wir danach, wie Biden im persönlichen Austausch wirkt, hörten wir maximal Sätze, die lauteten: "Er ist eben schon auch ein älterer Herr." Sogleich wurde aber auch immer wieder betont, wie wach, präsent und mit welcher Detailkenntnis der US-Präsident brillieren konnte. Dass es für die Demokraten aussichtsreicher wäre, wenn Biden wegen seiner Leistungsschwäche bei der Wahl nicht noch einmal anträte, stand für mich außer Frage. Es blieb aber letztlich die Entscheidung des Präsidenten und seiner Partei.

5. Boshaftigkeit der Gegner

Vor diesem Hintergrund wirkten die täglichen, oft menschenverachtenden Angriffe aus dem Trump-Lager besonders bitter. Die oft mit purer Boshaftigkeit und Häme vorgetragenen Attacken verstellten bisweilen einen sachlichen Blick auf die tatsächliche Gebrechlichkeit Bidens. Nach meinem Verständnis muss es in der politischen und medialen Auseinandersetzung so etwas wie Anstand geben. Auf jede widerliche Äußerung von vollkommen enthemmten Gegnern einzusteigen, stellt Journalisten vor ein Dilemma: In Zeiten des digitalen Journalismus ist Aufmerksamkeit die Währung. Grenzüberschreitende Äußerungen garantieren Aufmerksamkeit. Wir müssen daher sehr genau abwägen, wann etwas berichtenswert ist und stehen gleichzeitig unter Druck, dass das Interesse an solchen Äußerungen groß ist.

Hinzu kommt: Zwar arbeiteten sich die Trump-nahen Medien unermüdlich an einem als Tattergreis dargestellten Joe Biden ab. Beweise für eine etwaige Demenz oder den sogenannten Zustand "unfit for office" brachten sie nicht. Die Kritik an Bidens Gesundheitszustand blieb damit fast immer auf der Ebene des öffentlich Wahrnehmbaren und hatte damit selbst etwas performativ Beschreibendes. Im Grunde haben darum gerade auch die rechten, Biden-kritisch eingestellten Medien versagt. Wenn sie jetzt mit ausgestrecktem Zeigefinder auf renommierte Medien wie die "New York Times" deuten, zeigen eben zugleich auch vier Finger auf sie selbst.

6. Biden überraschte immer wieder

In dreieinhalb Jahren habe ich Joe Biden häufig auch live aus wenigen Metern Entfernung erlebt. So staksig er mit unsicherem Gang auf die Bühnen ging, so sicher bewegte er sich anschließend fast immer in der Menge. Seine Mitarbeiter bekamen ihn oft gar nicht aus dem Raum, weil Biden mit den Menschen redete, Selfies mit Smartphones schoss und von den Anwesenden vielfach gefeiert wurde – auch bei Veranstaltungen, die nicht rein demokratisch geprägt waren. Auch das war ein Teil der Realität, die ich abbildete, um ein möglichst vollständiges Bild der Stimmung im Land wiedergeben zu können.

Dazu kamen selbst zum Schluss noch Auftritte, wie etwa beim Nato-Gipfel in Washington im vergangenen Juli. Das war schon nach der missratenen TV-Debatte gegen Trump. Joe Biden stellte den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj versehentlich mit Wladimir Putin vor. Es war einerseits eine erneute Peinlichkeit, die einen notwendigen Rückzug nur noch mehr verdeutlichte. Trotzdem war es auch "ein typischer Biden". So nannten wir Journalisten jene Aussetzer, die eben oft passierten, aber auch schon immer passierten. Andererseits referierte der US-Präsident anschließend wieder mit Detailtiefe und großer Kenntnis über die aktuelle Situation im Krieg und ihre Folgen für die Welt. Das waren intelligente Auftritte, die man von Donald Trump nie erlebt hat und auch niemals erleben wird.

7. Zu spät aufgewacht

Unterm Strich müssen wir Medien und muss auch ich feststellen: Trotz aller nachvollziehbaren Gründe haben wir bisweilen vielleicht nicht genau genug hingesehen. Ist ein Präsident demokratisch gewählt, ist er eben vier Jahre im Amt. Das stimmt zwar, aber wäre der mediale Druck (gerade der US-Medien) deutlich stärker gewesen, hätte Joe Biden vielleicht früher gehen müssen. Vielleicht hätten sich schon früher hochrangige Demokraten, wie Nancy Pelosi, oder prominente Unterstützer wie George Clooney oder Barack Obama gegen ihn gestellt. Vor allem auch sie müssen sich diese Fragen stellen.

Als ausländische Korrespondenten, die oftmals als Einzelkämpfer vor Ort sind, können wir keine so engen Drähte mit dem allernächsten Umfeld eines US-Präsidenten pflegen. Selbst den besten, langjährigen US-Journalisten ist das im Falle von Joe Biden offenkundig nicht gelungen. Das soll keine Ausrede sein. Im Gegenteil: Wir müssen besser werden und uns jeden Tag daran erinnern, was unser demokratischer Auftrag als inoffizielle, vierte Gewalt ist. Das gilt natürlich gerade auch jetzt, in dieser zweiten Trump-Präsidentschaft.

Zu unserem Job gehört immer auch der Zweifel in beide Richtungen. Vorschnelle und harsche Urteile verbieten sich eigentlich, solange es keine Klarheit gibt. Bei Joe Biden war immer klar, dass er zu alt ist. Ferndiagnosen für eine mögliche Demenz oder Parkinson dürfen Journalisten aber nicht stellen. Nach dem katastrophalen TV-Duell zwischen Trump und Biden war ich mir spätestens zu diesem Zeitpunkt aber vollkommen sicher, dass Biden sofort gehen müsste.

Dementsprechend deutlich fielen meine Kommentare damals auch aus. Trotz des offensichtlichen Versagens des US-Präsidenten bekam ich daraufhin übrigens viele Leserbriefe – von Menschen, die das noch immer anders sahen und die mir vorwarfen, den US-Präsidenten auf Kosten der Demokratie und zugunsten des autoritären Trump mutwillig "herunterzuschreiben". Ich habe solche Wortmeldungen auch dann noch ernst genommen, die Zweifel abgewogen. Meine Sicht änderte sich trotzdem nicht: Spätestens jetzt war's das für Biden.

- Eigene Überlegungen

- Jake Tapper und Alex Thompson: "Hybris", 2025.