Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Holocaust-Überlebender "So konnte ich Hitler noch ordentlich eins auswischen"

Guy Stern floh aus Deutschland und kämpfte später als US-Soldat gegen Hitler. Wie er deutsche Kriegsgefangene verhörte und der Populismus besiegt werden kann, erklärt er im Gespräch mit t-online.

1937 musste Guy Stern eine schwere Reise antreten: Allein, ohne seine Familie, ging der damals Fünfzehnjährige nach Amerika. Er musste Deutschland verlassen, weil er und seine Angehörigen als Juden dem Terror der Nationalsozialisten ausgeliefert waren. Doch Stern kehrte zurück: Im Juni 1944 landete er als amerikanischer Soldat an der Küste der Normandie. Nicht als normaler GI, sondern als sogenannter Ritchie Boy, als Spezialist für psychologische Kriegsführung.

Der 100-jährige Stern ist einer der letzten Zeitzeugen, die berichten können, wie ehemalige jüdische Flüchtlinge aus Deutschland dabei halfen, den Nationalsozialismus zu besiegen. Seine Mission ist der Kampf für Toleranz. Ein Gespräch über den Schrecken den Krieges, Menschlichkeit in unmenschlichen Zeiten und die besten Mittel gegen den Populismus.

t-online: Professor Stern, 1937 haben Sie Deutschland als Jugendlicher auf der Flucht vor den Nationalsozialisten Richtung USA verlassen, sieben Jahre später kehrten Sie als amerikanischer Soldat nach Europa zurück. Was ging in Ihnen vor, als Sie das von Deutschen besetzte Frankreich betraten?

Guy Stern: Ich hatte Angst, große Angst. Genau wie alle meine Kameraden, mit denen ich mich am 9. Juni 1944 in einem Landungsboot der Küste der französischen Normandie näherte. Die einen konnten ihre Furcht besser verbergen, die anderen schlechter.

Erst drei Tage zuvor war den westlichen Alliierten während des "D-Day" die Invasion in Frankreich gelungen.

Wir waren Teil der größten Invasion der Geschichte! Allein diese Tatsache versetzte uns in Aufregung. Aber in meinem speziellen Fall gab es besonderen Anlass zur Sorge.

Weil Sie als deutschstämmiger Jude in amerikanischer Uniform die Gefangennahme fürchteten?

Richtig. Im schlimmsten Fall hätten mich die Deutschen sofort erschossen. Das war ein durchaus realistisches Szenario. Außerdem war meine Ankunft in Frankreich verstörend: Überall sah ich die Spuren des Gemetzels, Leichen lagen noch immer an den Stränden. Bis zu diesem Augenblick hatte ich den Anblick von Blut kaum ertragen können. Nach diesem Tag war das vorbei.

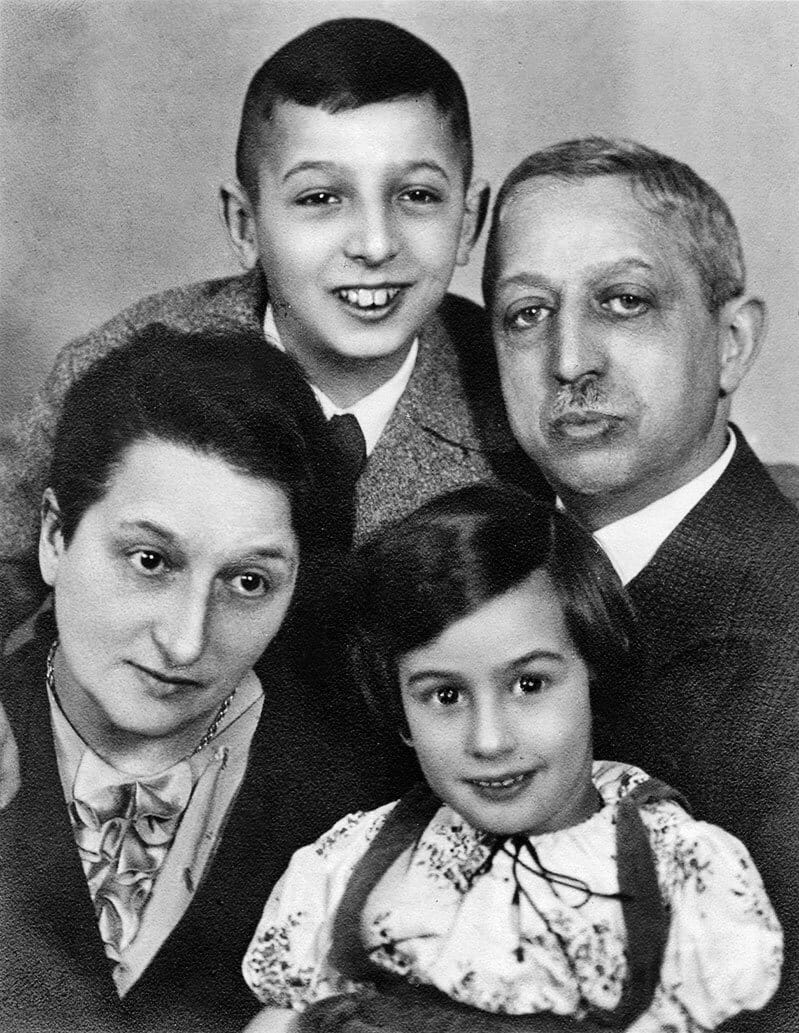

Guy Stern wurde am 14. Januar 1922 unter dem Namen Günther Stern als Sohn einer fünfköpfigen deutschjüdischen Familie in Hildesheim geboren. 1936 gelang ihm die Emigration in die USA, seine Eltern und Geschwister kamen im Holocaust um. 1942 meldete sich Stern zur US-Armee und wurde nach seiner Grundausbildung Mitglied einer speziellen Einheit, den "Ritchie Boys", die nach der Landung der Alliierten in der Normandie 1944 deutsche Kriegsgefangene verhörte. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Stern ein bekannter Literaturwissenschaftler. Er engagiert sich seit Jahrzehnten für Toleranz und gegen Rassismus. Gerade sind seine Memoiren erschienen: "Wir sind nur noch wenige. Erinnerungen eines hundertjährigen Ritchie Boys".

Viel Zeit zum Nachdenken ließ man Ihnen nicht.

Nein, es war höchste Eile geboten. Kaum war ich an Land, brüllte mich mein Kamerad Kurt Jasen an, der schon etwas länger in Frankreich war: "Komm verdammt noch mal her, Stern!"

Warum?

Ich war Teil einer besonderen Einheit, wir waren speziell dafür ausgebildet worden, deutsche Gefangene zu verhören. Jede Information konnte wichtig sein: Welche deutschen Einheiten standen unseren Soldaten gegenüber? Wie gut waren sie bewaffnet? Kaum war ich in Frankreich, verhörte ich schon den ersten deutschen Gefangenen.

Als "Ritchie Boys" wurden Sie und Ihre Kameraden bezeichnet, weil Sie im "Camp Ritchie" in Maryland in psychologischer Kriegsführung unterwiesen worden waren. Zu dieser geheimen Truppe gehörte damals auch der später bekannte Schriftsteller Stefan Heym.

Genau, wir waren die Ritchie Boys. Oftmals junge jüdische Exilanten, die die deutsche Sprache gut beherrschten und die deutsche Kultur kannten. Wer könnte besser deutsche Kriegsgefangene verhören? Das war die Überlegung.

Die sich als richtig erweisen sollte. Vieles, was die US-Armee über die Wehrmacht in Erfahrung brachte, erfuhr sie von den Richie Boys.

Wir haben unseren Beitrag zu Hitlers Fall geleistet. Aber es war schwere Arbeit.

Die Gefangenen waren vermutlich nicht allzu auskunftsfreudig.

Das kann man wohl sagen. Aber wir haben uns einiges einfallen lassen.

In Ihren soeben erschienenen Lebenserinnerungen beschreiben Sie, wie Sie Ihr schauspielerisches Talent einsetzten, um deutsche Gefangene zur Kooperation zu bewegen.

Nichts fürchteten die Deutschen mehr als die Russen. "Sieg oder Sibirien!", hatte ihnen die Nazipropaganda eingeimpft. Das machten wir uns zunutze. Ich stellte mir die Uniform eines sowjetischen Politkommissars zusammen, einschließlich ordensbehangener Brust. Die deutschen Kriegsgefangenen hatten im Osten ja allerlei "Souvenirs" zusammengerafft, die nahm ich mir. Als ich alles beisammenhatte, verwandelte ich mich in den russischen "Kommissar Krukow". Gemeinsam mit meinem Kameraden Fred Howard spielte ich dann unsere Version von "guter Polizist/schlechter Polizist".

Wie lief das ab?

Fred verhörte etwa einen verstockten Gefangenen, dann kam mein Auftritt. Auf Deutsch polterte ich mit schwerem russischem Akzent los: "Warum du nicht reden? Du kommen nach Sibirien! Wir nennen 'Gefangenenlager der lebenden Toten'!" Das blieb meistens nicht ohne Wirkung.

Haben Sie in Verhören jemals körperliche Gewalt angewendet?

Nein. Das war uns bereits in Camp Ritchie kategorisch untersagt worden. Anders, als es in Amerika nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in diesem Irrsinn namens Guantanamo geschehen ist. Wie zuverlässig kann eine Information schon sein, die einem Menschen unter Gewaltanwendung abgerungen wird? Gar nicht. Unter Folter sagen Menschen nicht die Wahrheit, sondern das, was ihre Peiniger hören wollen. Außerdem zieht jede Gewalt weitere Gewalt nach sich. Hätten wir unsere Gefangenen misshandelt, hätten die Deutschen daraus mit hoher Wahrscheinlichkeit das Recht abgeleitet, dasselbe mit amerikanischen Soldaten zu tun. Wir wollten einfach besser sein als die Nazis. Das war allerdings nicht schwer.

Wie meinen Sie das?

Zum Kriegsende hin waren wir Ritchie Boys auch damit beauftragt, Beweise für die deutschen Kriegsverbrechen zu ermitteln. Fred Howard und mir ist es dabei gelungen, einen Massenmörder zum Geständnis zu bewegen. Sein Name war Gustav Wilhelm Schübbe, ein drogenabhängiger Mediziner, der in der Ukraine die Ermordung von Zehntausenden wehrlosen Menschen zu verantworten hatte.

Schübbe ist in der Nachkriegszeit glimpflich davongekommen.

Das ist sehr tragisch, wie bei so vielen Naziverbrechern. 1976 hat ihn sein psychisch erkrankter Sohn erschlagen.

Als Sie Deutschland in US-Uniform wieder betraten: Hegten Sie die Hoffnung, Ihre Familie wiederzusehen?

Hoffnung gibt es immer. Aber damals erwies sie sich als falsch. Sie sind alle umgekommen. Wie und wo genau? Das weiß ich bis heute nicht. Es würde mich auch sehr belasten, danach zu forschen.

Wann haben Sie vom Ausmaß des Holocaust erfahren?

1946. Da war ich schon wieder in den Vereinigten Staaten.

Zehn Jahre zuvor – noch vor dem Krieg – waren Sie als Fünfzehnjähriger in New York angekommen. Warum mussten Sie damals eigentlich Ihre Familie in Deutschland zurücklassen?

Es war sehr schwer für Juden aus Deutschland, eine Einreisegenehmigung in die USA zu erhalten. Die Behörden hatten Angst, dass diese Menschen Sozialhilfeempfänger würden. Ich hatte einen Onkel in St. Louis, der unter größten Schwierigkeiten für mich gebürgt hat. Eigentlich war er Konditor, hatte aber in der Großen Depression seine Arbeit verloren. Das notwendige Geld für meine Bürgschaft borgte er sich bei Freunden und seiner Gewerkschaft. Auch ein Komitee jüdischer Frauen setzte sich für mich ein. Als ich in den USA ankam, begann dann meine Mission.

Welche war das?

Reiche Leute zu finden, die wiederum für den Rest meiner Familie bürgen würden. Einmal ist es mir beinahe gelungen.

Wie kam das?

Ich verdiente damals als Hilfskellner etwas Geld. Um auf dem Weg zur Arbeit nicht schon einen Teil davon ausgeben zu müssen, fuhr ich per Anhalter. Einmal hielt ein ziemlich teurer Schlitten neben mir. Mit dem Fahrer unterhielt ich mich – und lenkte das Gespräch auf meine Familie in Deutschland. Und das Unglaubliche geschah: Der Mann wollte für sie bürgen!

Das war doch eine gute Nachricht.

Die Enttäuschung folgte prompt: Zusammen mit dem Mann ging ich zu einem jüdischen Rechtsanwalt, schließlich musste der Vorgang juristisch bescheinigt werden. Irgendwann fragte der Anwalt den Mann, welchen Beruf er ausübe. "Glücksspieler", sagte er. Damit war die Sache erledigt. Ein "Glücksspieler!", empörte sich der Anwalt in arrogantem Ton.

Er stellte das benötigte Dokument also nicht aus?

Nein, im Gegenteil. Der Anwalt beleidigte sogar den Mann, der für meine Familie bürgen wollte. Ich habe noch vorgeschlagen, dass wir "Glücksspieler" doch mit etwas wohlwollenderen Begriffen umschreiben könnten. Aber vergeblich. Damit war meiner Familie die Chance zur Rettung verbaut. Es fällt mir heute noch schwer, darüber zu sprechen.

Wussten Sie damals, wie es Ihrer Familie in Deutschland bis dahin ergangen war?

Manches bekam ich mit. Ich teilte lange Zeit den verfehlten Optimismus meines Vaters. Nachdem Hitler am 31. Januar 1933 die Macht in Deutschland übernommen hatte, rief mein Vater alle Familienmitglieder zusammen. "Wer auffällt, fällt rein!", schärfte er uns ein, "seid wie unsichtbare Tinte!"

"Unsichtbare Tinte" ist auch der amerikanische Originaltitel ihrer Memoiren.

Ja, denn dieser Aufforderung meines Vaters bin ich noch viele Jahre lang nachgekommen. Er hoffte, dass "wir", also die deutschen Juden, uns irgendwann wieder "zeigen können, wie wir sind."

Wie lange konnte er sich diese Hoffnung bewahren?

Ich weiß es nicht. Es gab viele Demütigungen. Einmal ist mein Vater von einem SS-Mann geschlagen worden. Immerhin hat ihm ein Polizist dann geholfen.

Viele Holocaust-Überlebende wollten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nie wieder die deutsche Sprache hören. Sie dagegen haben Germanistik studiert und sogar in hohem Alter wieder die Ihnen einst von den Nazis entzogene deutsche Staatsangehörigkeit angenommen. Wie kam es dazu?

Sprache ist die große Leidenschaft meines Lebens. Verwandte beschworen mich damals, mich auf keinen Fall mit der deutschen Literatur zu beschäftigen. Aber ich sah das anders: Die Nazis wollten mich aus der deutschen Kultur ausschließen, weil ich Jude bin – aber ich habe mich ihnen nicht gebeugt. So konnte ich Hitler noch ordentlich eins auswischen. Ich halte es mit den Worten meines verstorbenen Kollegen Robert Kahn: "Ich hasse die Sprache, die ich liebe."

Gab es noch andere Gründe?

Ja, und zwar einen sehr wichtigen: Als die Verfolgung der Juden in Deutschland immer schlimmer wurde, gab es in meiner Heimatstadt Hildesheim immer noch zwei Familien, die meinen Eltern und Geschwistern beistanden. Eine Familie stellte meinen Bruder Werner sogar in ihrer Gärtnerei ein und versorgte ihn mit Lebensmitteln. Die Taten dieser guten Menschen möchte ich ehren.

Nun leben wir in einer Zeit, in der rechte Populisten wieder verstärkt Zulauf erhalten. Was können wir diesen Leuten entgegenhalten?

Den Studenten in meinen Seminaren habe ich immer einen Ratschlag gegeben: Denkt selbst! Lasst das nicht andere für euch tun! Würden alle Menschen diese Devise beherzigen, wäre die Welt ein besserer Ort. Ein weiteres Problem ist die permanente Pauschalisierung, zu der leider viele Leute neigen.

Was meinen Sie damit?

Immer wieder hört man von "den Deutschen" oder "den Amerikanern". Wir leben doch in freiheitlichen Demokratien, in denen jeder Mensch seine Meinung äußern darf und soll. Wir dürfen nicht immer wieder Gruppen von Menschen dämonisieren. Ich selbst spreche nicht von "den Deutschen", und ich maße mir auch kein Urteil über die Leute an, die im Mittleren Westen der USA für Donald Trump gestimmt haben, auch wenn ich diese Entscheidung nicht nachvollziehen kann.

Aber bitte noch einmal: Wie können wir in Deutschland wieder konstruktiv miteinander streiten, ohne die Populisten zu stark werden zu lassen?

Sehen Sie es mir nach, nun spricht der Germanist aus mir: Gotthold Ephraim Lessing hat uns in seinem Theaterstück "Nathan der Weise" doch schon im 18. Jahrhundert den richtigen Weg gezeigt. Zwei Dinge entscheiden darüber, ob eine Gesellschaft friedlich ist: Toleranz und Bildung.

Professor Stern, vielen Dank für das Gespräch.

- Persönliches Gespräch mit Guy Stern via Videokonferenz