Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.

Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.Tagesanbruch Niemand kann sagen, er habe es nicht gewusst

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

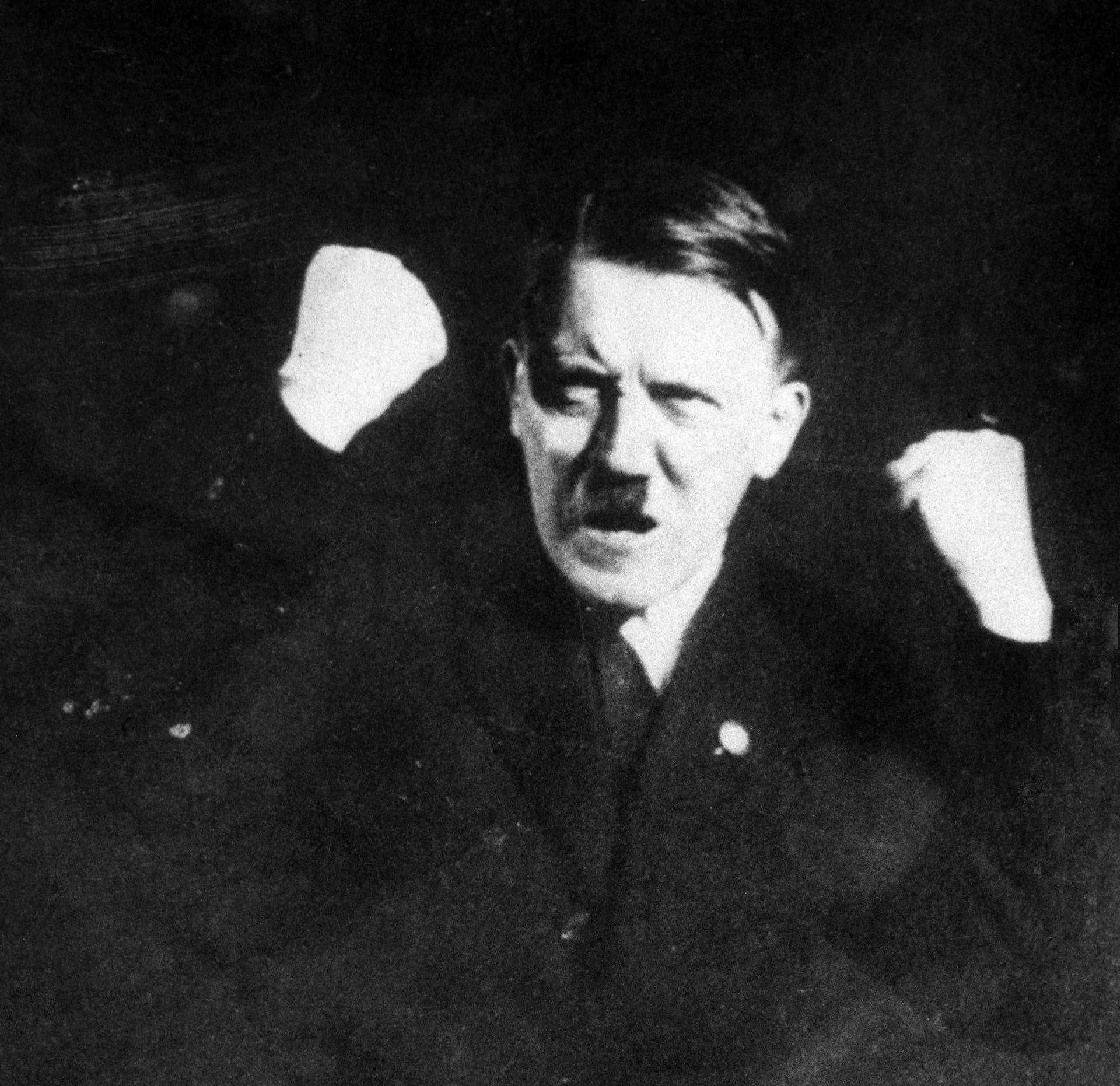

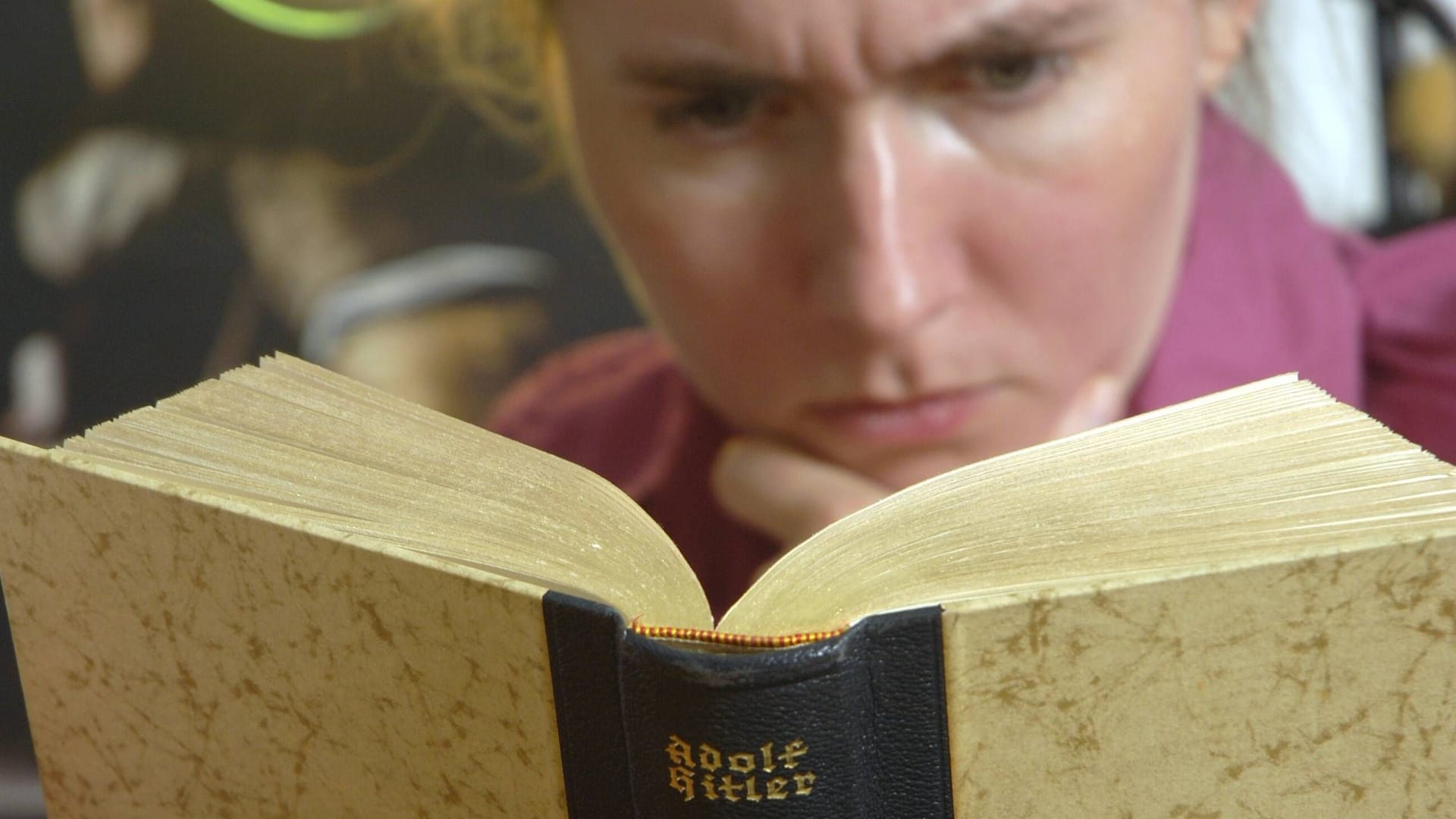

es gibt Bücher, deren bloße Existenz eine Zumutung ist. Schwer liegt "Mein Kampf" auf dem Regal der Geschichte, kein gewöhnliches Buch, sondern ein toxischer Monolith: finster, kalt, mit zerstörerischem Nachhall. Heute sind genau 100 Jahre vergangen seit jenem Tag im Juli 1925, als Adolf Hitler seine Worte gedruckt und gebunden in die Welt schleuderte. Worte, die nicht nur aus Buchstaben bestanden, sondern aus Sprengsätzen – geladen mit Verachtung, Größenwahn und mörderischem Eifer.

Embed

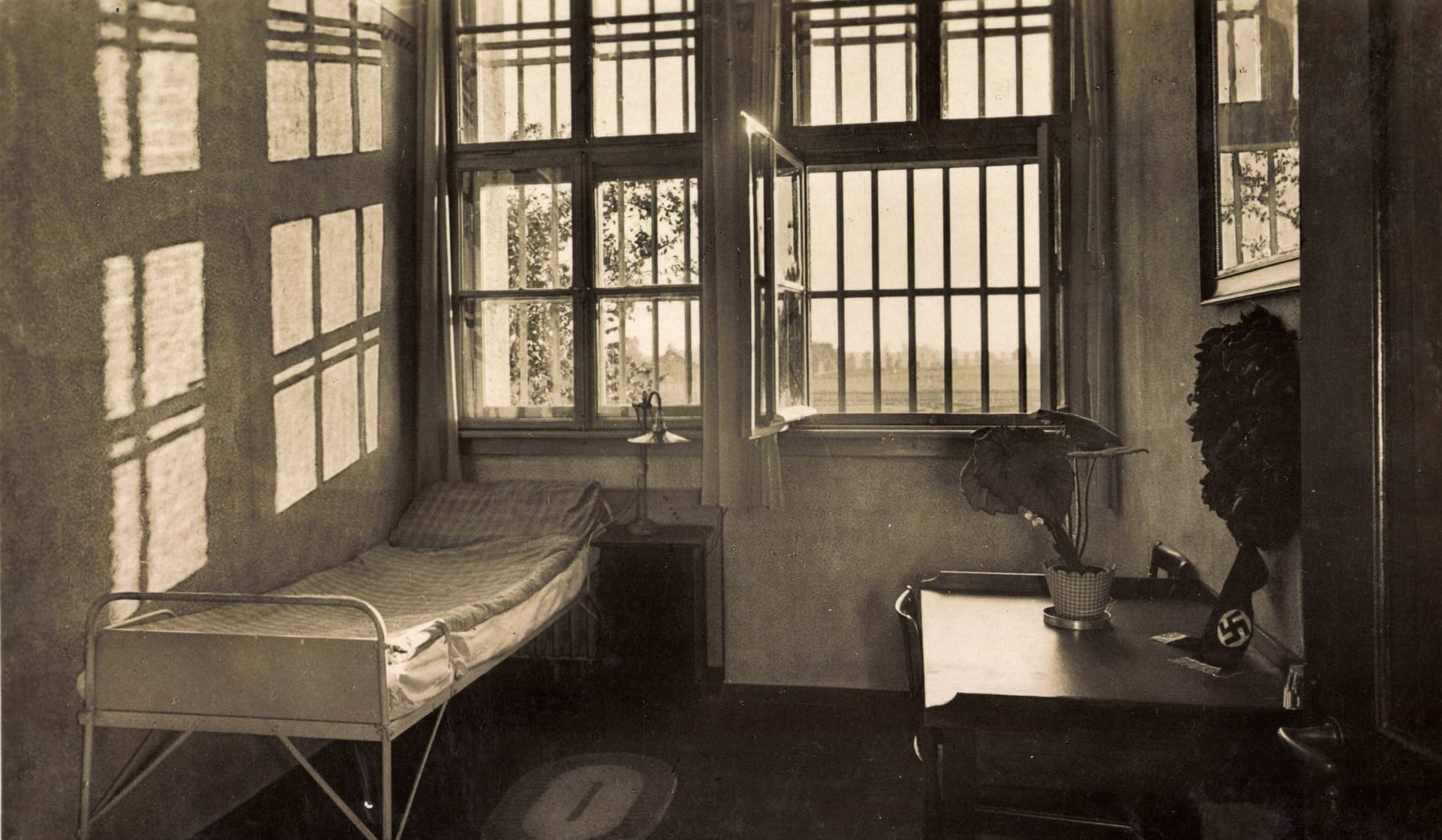

Man muss sich die Szene vorstellen: Ein Gefangener auf der Festung im bayerischen Landsberg, ein gescheiterter Putschist, vor sich hin keifend, während sein Büttel Rudolf Hess stenografierte. Vielleicht tippte der Häftling auch mal selbst in seine Remington-Reiseschreibmaschine. Was dort auf Papier gebannt wurde, war keine bloße Rechtfertigung eines Gestrauchelten. Es war ein Manifest des Ressentiments: Hass auf die Demokratie, Hass auf die Juden, Hass auf alle Andersdenkenden – nicht zwischen den Zeilen versteckt, sondern offen und unverblümt. Eine teuflische Mischung aus vulgärem Antisemitismus und der wahnhaften Vision einer "Neuordnung" Europas unter dem Banner des angeblich "höherwertigen" deutschen Herrenvolkes.

Hitlers Sätze waren ebenso brutal wie grotesk: "Der schwarzhaarige Judenjunge lauert stundenlang, satanische Freude in seinem Gesicht, auf das ahnungslose Mädchen, das er mit seinem Blute schändet und damit seinem, des Mädchens, Volke raubt", hieß es da, oder auch "Hätte man zu Kriegsbeginn und während des Krieges einmal zwölf- oder fünfzehntausend dieser hebräischen Volksverderber so unter Giftgas gehalten, wie Hunderttausende unserer allerbesten deutschen Arbeiter aus allen Schichten und Berufen es im Felde erdulden mussten, dann wäre das Millionenopfer der Front nicht vergeblich gewesen."

Sätze aus Gift. Was dieses Buch so gefährlich machte – und bis heute macht – ist nicht seine literarische Form, sondern seine suggestive Kraft. Es bot einfache Antworten für jene, die sich abgehängt fühlten, einen Mythos von Schuldigen, die man nur zu beseitigen brauche, damit die Welt wieder "in Ordnung" sei. "Mein Kampf" schuf ein mentales Klima, in dem Gewalt zur Tugend verklärt wurde, in dem Vernichtung als Notwendigkeit erschien. Die Tinte, mit der Hitler schrieb, bestand gedanklich schon aus Blut.

Und niemand konnte damals sagen, er habe es nicht gewusst. Acht Jahre lagen zwischen der Veröffentlichung von Hitlers Buch und seiner Machtübernahme, alles hatte er schon angekündigt: die Entrechtung, die Gleichschaltung, den Angriffskrieg, die Auslöschung von Millionen Menschen. Sein Buch war die Ouvertüre zur Katastrophe.

100 Jahre später klingt das düstere Echo in unsere Gegenwart hinein. Die Mechanismen des Hasses sind heute subtiler geworden, die Kanäle raffinierter, doch der Kern ist derselbe: Autoritäre Versprechen verblenden auch jetzt wieder Millionen Menschen, die Sehnsucht nach "einfachen Wahrheiten" verführt wieder Heerscharen von Mitläufern. Auf den Schach- und Schlachtfeldern der Machtpolitik drängen neue Tyrannen nach vorn: Putin, Kim, Xi — jeder von ihnen trägt seine eigene Variante der autoritären Erzählung vor, während Nationalchauvinisten wie Trump und Orbán die Demokratie aushöhlen. Ihre Claqueure sitzen längst auch schon im Deutschen Bundestag.

Gleichzeitig bedroht ein unsichtbarer Gegner die Entscheidungsfreiheit der Menschen: Die Algorithmen, die uns informieren, helfen, schmeicheln, sie lenken uns auch, verführen uns zur Bequemlichkeit, entwöhnen uns vom mühsamen Diskurs. Das Internet ist kein freier Marktplatz der Ideen mehr, sondern in großen Teilen zu einem Manipulationsraum verkommen, in dem Hass und Lügen leichter viral gehen als Respekt und Wahrhaftigkeit.

Deshalb ist "Mein Kampf" nicht bloß ein historisches Relikt. Es ist eine Blaupause der Verführung zum Totalitären, zum Ressentiment, zur Vereinfachung. Seine gefährlichste Botschaft war und bleibt: dass die komplexe Wirklichkeit mit brutaler Gewalt "gereinigt" werden könne – und dass die Demokratie schwach sei, unfähig, sich zu verteidigen.

Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie stellt dieselben Fragen. Und wie schon vor 100 Jahren locken wieder jene Scharfmacher, die einfache Antworten verkünden, die Spaltungen vertiefen, die den Diskurs verrohen – sei es auf TikTok, X und YouTube, sei es im Parlament, sei es bei einer Richterwahl. Worte können zerstören, das hat "Mein Kampf" bewiesen, und es gilt bis heute.

Deshalb dürfen sich aufrechte Demokraten nicht einlullen lassen. Nicht von den Sirenen des Nationalismus, nicht von den autokratischen Versuchungen "starker Männer", nicht von den digitalen Illusionen schneller Gewissheit. Wachsamkeit ist Bürgerpflicht, republikanisches Engagement ist die Verantwortung jedes Einzelnen. Freiheit, Frieden und Menschenwürde sind nicht selbstverständlich. Sie werden täglich bedroht – und müssen deshalb täglich verteidigt werden.

Zeit für die Zwischenbilanz

Die jüngsten Umfrageergebnisse stellen der schwarz-roten Bundesregierung ein durchwachsenes Zwischenzeugnis aus: Einer YouGov-Erhebung zufolge meinen 32 Prozent der Wahlberechtigten, Deutschland habe sich seit dem Amtsantritt von Friedrich Merz eher zum Schlechteren verändert, 22 Prozent spüren eine Verbesserung, und 37 Prozent sehen gar keine Veränderung. Das Meinungsforschungsinstitut Forsa wiederum ermittelte die Schulnote 4,0, also "ausreichend", für das Kabinett des CDU-Kanzlers. Das ist nur ein Hauch besser als die letzte Bewertung der Ampelkoalition im Sommer 2024 mit 4,2 – und sicher nicht der von Merz versprochene Stimmungsumschwung.

Wenn der Regierungschef heute bei der traditionellen Pressekonferenz vor der Urlaubszeit eine Bilanz seiner ersten 70 Tage zieht, wird er natürlich trotzdem das Erreichte betonen: den geglückten Antrittsbesuch bei Donald Trump, den vom Bundesrat beschlossenen Investitionsbooster für Unternehmen, die härteren Grenzkontrollen. Doch er wird auch anerkennen müssen, dass die atmosphärischen Spannungen zwischen CDU/CSU und SPD das Bild beträchtlich trüben – wie zuletzt bei der gescheiterten Abstimmung über drei neue Verfassungsrichter. Um die bisherige Performance des Merz-Kabinetts geht es auch im ARD-"Presseclub" am Sonntag ab 12 Uhr mit unserem Politikchef Christoph Schwennicke.

Gipfel auf der Zugspitze

Große Geste und weiß-blaue Herrlichkeit: Beides lässt sich auf der Zugspitze trefflich inszenieren. Nicht umsonst musste der höchste deutsche Berg diese Woche schon als Kulisse für eine bayerische Kabinettssitzung mit Kanzlerbesuch herhalten – Gebirgsschützen und Schuhplattler inklusive. Heute nimmt Alexander Dobrindt das Ausflugsziel in Beschlag: Der Bundesinnenminister lädt zum "Zugspitz Summit on Migration". Mit seinen Amtskollegen aus Frankreich, Polen, Österreich, Dänemark und Tschechien sowie EU-Innenkommissar Magnus Brunner will der CSU-Mann eine Erklärung verabschieden, die eine Verschärfung der europäischen Asylpolitik fordert. Auf der Agenda stehen unter anderem die Schleuserkriminalität und die Abschiebung von Asylbewerbern in Länder, zu denen sie keinen Bezug haben.

Kleine Anregung: Auch über den Klimawandel als Migrationsursache ließe sich mit Blick auf die schmelzenden Gletscher sicher ergiebig diskutieren.

Stuttgart unendlich

Ursprünglich sollte das Mammutprojekt Stuttgart 21 mal 2019 an den Start gehen. Doch seither verschiebt sich die Fertigstellung der Ewig-Baustelle von Jahr zu Jahr immer weiter nach hinten. Die Frage, wann die Landeshauptstadt Baden-Württembergs denn nun einen neuen Tiefbahnhof bekommt, ist längst zum Running Gag verkommen. Ob der zuletzt avisierte Eröffnungstermin im Dezember 2026 zu halten sein wird, erörtern heute Verkehrsminister Winfried Hermann, Oberbürgermeister Frank Nopper, DB-Infrastrukturvorstand Berthold Huber und weitere ratlose Verantwortungsträger in einer Sondersitzung.

Bild des Tages

Felix Baumgartner sagte manchmal schräge Dinge – seinen Mut schmälerte das nicht. Nun ist der Extremsportler bei einem Gleitschirmflug in Italien ums Leben gekommen. Sein Stratosphäre-Sprung 2012 bleibt für die Ewigkeit.

Lesetipps

Olivier Mannoni hat Hitlers "Mein Kampf" ins Französische übersetzt. Warum Donald Trump ihn an den Nazi-Diktator erinnert, erklärt er im Interview mit meinem Kollegen Marc von Lüpke.

Friedrich Merz hat mit dem britischen Premier einen Freundschaftsvertrag geschlossen. Doch auch Wladimir Putin darf sich mitgemeint fühlen, berichtet unser Chefreporter Johannes Bebermeier aus London.

Eine neue Abgabe für reiche Rentner? Der Vorschlag von Ökonomen hat Schwächen – und ist trotzdem gerecht, meint unsere Finanzexpertin Christine Holthoff.

Es gießt, donnert und blitzt: Dauerregen bestimmt gerade die deutschen Sommertage. Mein Kollege Matti Hartmann zeigt Ihnen, ob das jetzt so bleibt.

Ohrenschmaus

Trüb oder strahlend: Sommer ist herrlich! Wusste auch die famose Ella.

Zum Schluss

Ich wünsche Ihnen einen sonnigen Tag.

Herzliche Grüße und bis morgen

Ihr

Florian Harms

Chefredakteur t-online

E-Mail: t-online-newsletter@stroeer.de

Gefällt Ihnen der Tagesanbruch? Dann leiten Sie diesen Newsletter an Ihre Freunde weiter.

Haben Sie diesen Newsletter von einem Freund erhalten? Hier können Sie ihn kostenlos abonnieren.

Alle bisherigen Tagesanbruch-Ausgaben finden Sie hier.

Alle Nachrichten von t-online lesen Sie hier.

Mit Material von dpa.

Anmerkung: In einer früheren Version des Textes hieß es, zwischen der Veröffentlichung von „Mein Kampf“ und Hitlers Machtübernahme hätten zwölf Jahre gelegen. Es waren aber acht Jahre. Der Fehler wurde korrigiert.