Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Urlaubsparadiese in größter Not "Wir müssen den Tourismus komplett umbauen"

Seit Tagen brennt es in Kroatien, Griechenland und Spanien. Feuerökologe Johann Georg Goldammer über hochentzündliche Erholungszonen, eskalierenden Massentourismus – und radikale Lösungsvorschläge.

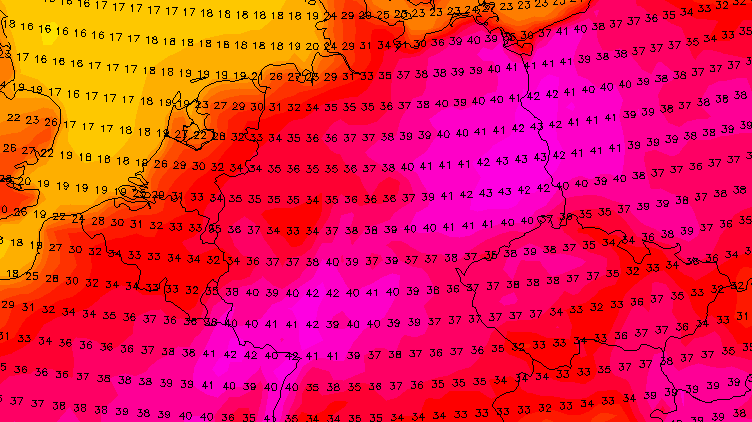

Fast alle Urlaubsregionen Südeuropas haben aktuell mit heftigen Bränden zu kämpfen: In der Region Plaia Fokaia südlich der griechischen Hauptstadt Athen brannten Mitte Juni Ferienbungalows nieder, ebenso an der kroatischen Adriaküste. Auch die türkischen Regionen Izmir und Hatay wurden Ende Juni von Waldbränden heimgesucht. Und in Spanien starben bei Wald- und Vegetationsbränden Anfang Juli zwei Menschen.

- Mittelmeer in Gefahr: Warum das Urlaubsparadies langsam stirbt

Warum brennt es gerade jetzt so oft in Südeuropa? Welche Rolle spielt der Tourismus? Und was muss sich ändern? Das erklärt Johann Georg Goldammer, Leiter des Global Fire Monitoring Center am Max-Planck-Institut für Chemie und der Universität Freiburg.

t-online: Herr Goldammer, in den vergangenen Tagen hat es in gefühlt allen Urlaubsregionen Europas heftig gebrannt. Hat Sie das überrascht?

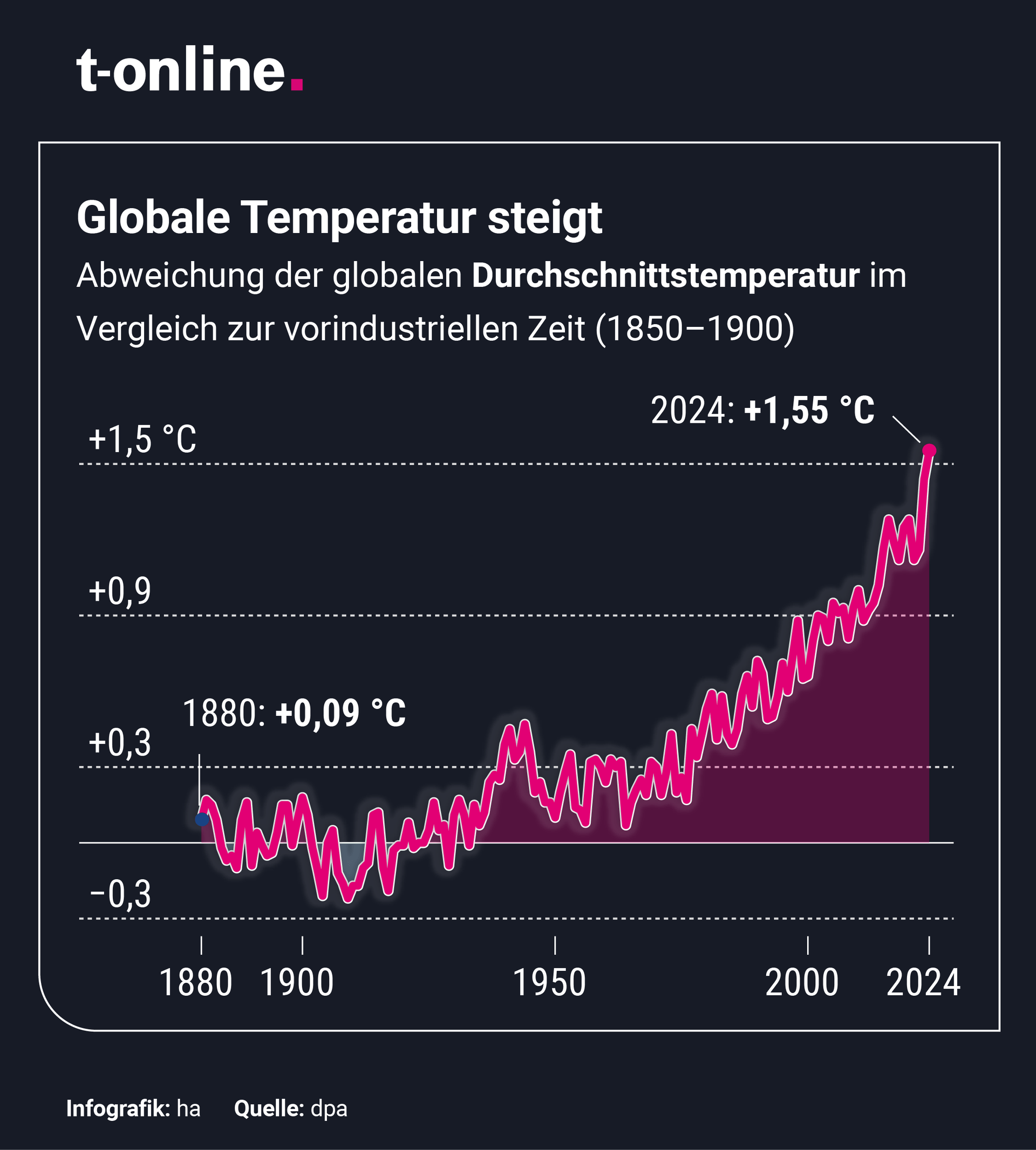

Johann Georg Goldammer: Nein, die Häufung dieser Brände ist extrem, aber keine Überraschung. Sie ist eine Folge mehrerer Entwicklungen, angefangen beim Klimawandel. Die sich anbahnende Klimakrise schafft die Rahmenbedingungen: längere Hitzewellen und Trockenphasen. Dazu kommt der sozioökonomische Wandel im ländlichen Raum in vielen beliebten Urlaubsländern. Die Landwirtschaft ist deutlich zurückgegangen, junge Menschen ziehen dort lieber in die Stadt, als den Hof zu bewirtschaften.

Und deshalb gibt es mehr Brände? Das müssen Sie erklären.

Feuer hat es immer gegeben, das ist klar. Aber wie heftig sie sich ausbreiten, hängt davon ab, wie viel Brennstoff zur Verfügung steht. Wird eine Fläche land- und forstwirtschaftlich genutzt oder auch intensiv beweidet, kann da deutlich weniger abbrennen als auf den aufgegebenen Landflächen, die unkontrolliert verwildern. Dazu kommt noch: Wenn früher irgendwo ein Feuer ausgebrochen ist, waren sofort alle da: Der Priester hat die Kirchenglocken geläutet und alle wussten Bescheid und haben gemeinsam das Feuer gelöscht. Die ländliche Bevölkerung hatte also verstanden, mit dem Phänomen Feuer umzugehen. Das ist heute anders. Es gibt viele Hausbesitzer und sogar Waldbesitzer auf dem Land, die aber selbst in Großstädten wohnen und den Landbesitz nicht mehr bewirtschaften.

Und doch fangen Wälder weder durch den Klima- noch durch den Gesellschaftswandel an zu brennen. Wer ist wirklich schuld?

97 bis 99 Prozent der Waldbrände in Europa werden durch den Menschen verursacht. Und gerade in der unberührten Natur, in den Erholungszonen, in denen wir alle gerne Urlaub machen, ist die Gefahr eines Feuers besonders groß. Die Landschaft ist dort hochentzündlich.

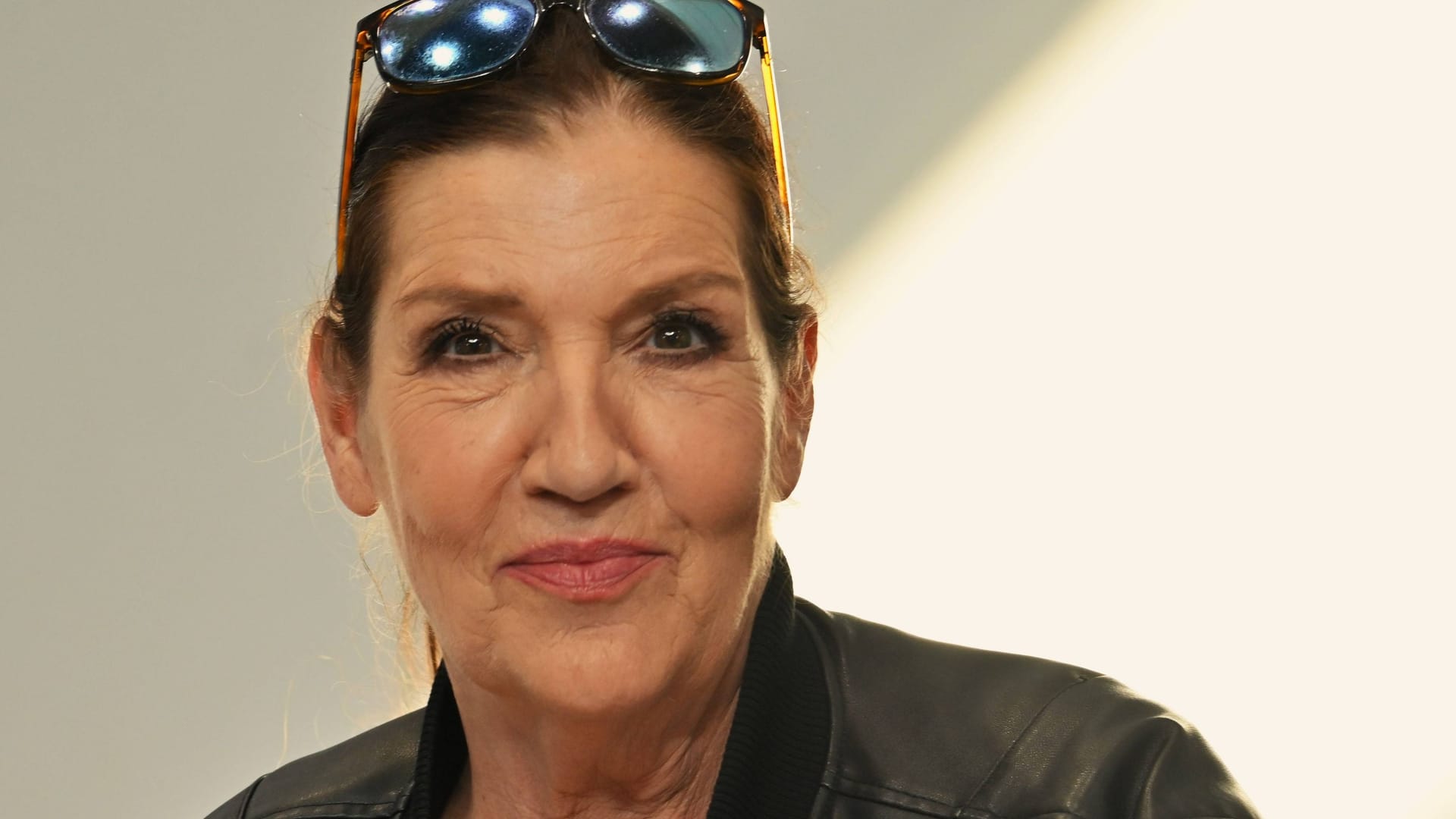

Zur Person

Prof. Dr. Johann Georg Goldammer ist Leiter des Global Fire Monitoring Center (GFMC) am Max-Planck-Institut für Chemie und der Universität Freiburg. Die Experten des GFMC beobachten weltweit Landschaftsbrände, entwickeln Bekämpfungsstrategien und beraten politische Entscheidungsträger. 2024 wurde Goldammer mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Bundespräsident Steinmeier würdigte ihn als "einen der erfahrensten Waldbrandexperten weltweit".

Muss man mutig sein, um aktuell Urlaub in Südeuropa zu machen?

Man darf die Gefahr nicht unterschätzen. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen auf einem Campingplatz in einem schönen Pinienhain, über Ihnen sind Baumkronen, die Schatten spenden. Genau das, was Sie als Tourist haben wollen. Aber eben auch genau das, was schnell brennen kann. Kommen dann Winde dazu, breiten sich die Feuer rasend schnell aus. Brennende Teile der Vegetation werden vom Wind mitgerissen und lösen woanders neue Brände aus. Das kann hochgradig gefährlich sein. Wir kennen Fälle, in denen binnen Stunden komplette Ferienanlagen niedergebrannt sind.

Gilt das auch langfristig: Sterben unsere Urlaubsparadiese langsam, aber sicher aus?

Der Klimawandel wird dafür sorgen, dass es heißer wird. Die Hitzewellen kommen früher, es wird gefährlicher. Und die Frage ist doch: Was passiert, wenn die abgebrannten Wälder irgendwann gar nicht mehr nachwachsen können, weil die klimatischen Bedingungen nicht mehr stimmen? Oder noch schlimmer: Nach der Hitze und den Waldbränden kommt Starkregen, der den vom Feuer freigelegten Boden abträgt, ganze Landstriche überflutet und für Verarmung sorgt. Ob der mediterrane Raum in Zukunft als Urlaubsregion noch attraktiv ist? Da sehe ich ein großes Fragezeichen.

Was muss sich also ändern – politisch wie auch gesellschaftlich?

Wir müssen den Tourismus eigentlich völlig umbauen, vor allem den Massentourismus. Es geht darum, dass diejenigen, die Erholung und Natur suchen, nicht genau diese Natur verbrauchen, etwa durch die Verbrennung fossiler Energieträger. Wir sind an einem Punkt, an dem wir merken müssen: So darf es nicht weitergehen. Wenn auf Mallorca Einheimische nur ein paar Dutzend Liter Wasser pro Tag zur Verfügung haben und in Luxushotels ein paar Meter weiter Tausende Liter pro Person verbraucht werden, dann sind das Dinge, die nicht einfach so hingenommen werden können. Überspitzt könnte man sagen: Wir sind in einem Urlaubskolonialismus angekommen. Menschen aus wohlhabenden Industrieländern fahren in den Süden, weil sie es sich leisten können. Aber die Folgen fallen hinten runter. Da sind neue Konzepte gefragt, nachhaltige Konzepte für Tourismus.

Die Lösung lautet also bewussteres Reisen?

Ja, absolut: Jeder fährt gerne in den Urlaub, um sich in der Natur zu erholen. Es ist aber wichtig, sich zu verdeutlichen: Diese Natur, die im größten Teil Europas tatsächlich eine alte Kulturlandschaft ist, haben Dutzende von Generationen mit viel Mühe erschaffen und gepflegt. Wir sollten alle Sorge dafür tragen, dass diese Strukturen erhalten bleiben oder sogar wiederbelebt werden: Eine Weidewirtschaft aufbauen, einen Olivenhain pflanzen, Weinbau betreiben, den Wald nachhaltig nutzen. All das erfordert Arbeit, tut aber auch dem Land vor Ort etwas Gutes und trägt am Ende sogar dazu bei, dass das Land weniger anfällig für Feuer wird.

Herr Goldammer, vielen Dank für das Gespräch.

- Persönliches Gespräch mit Prof. Johann Georg Goldammer am 1.7.2025