Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.

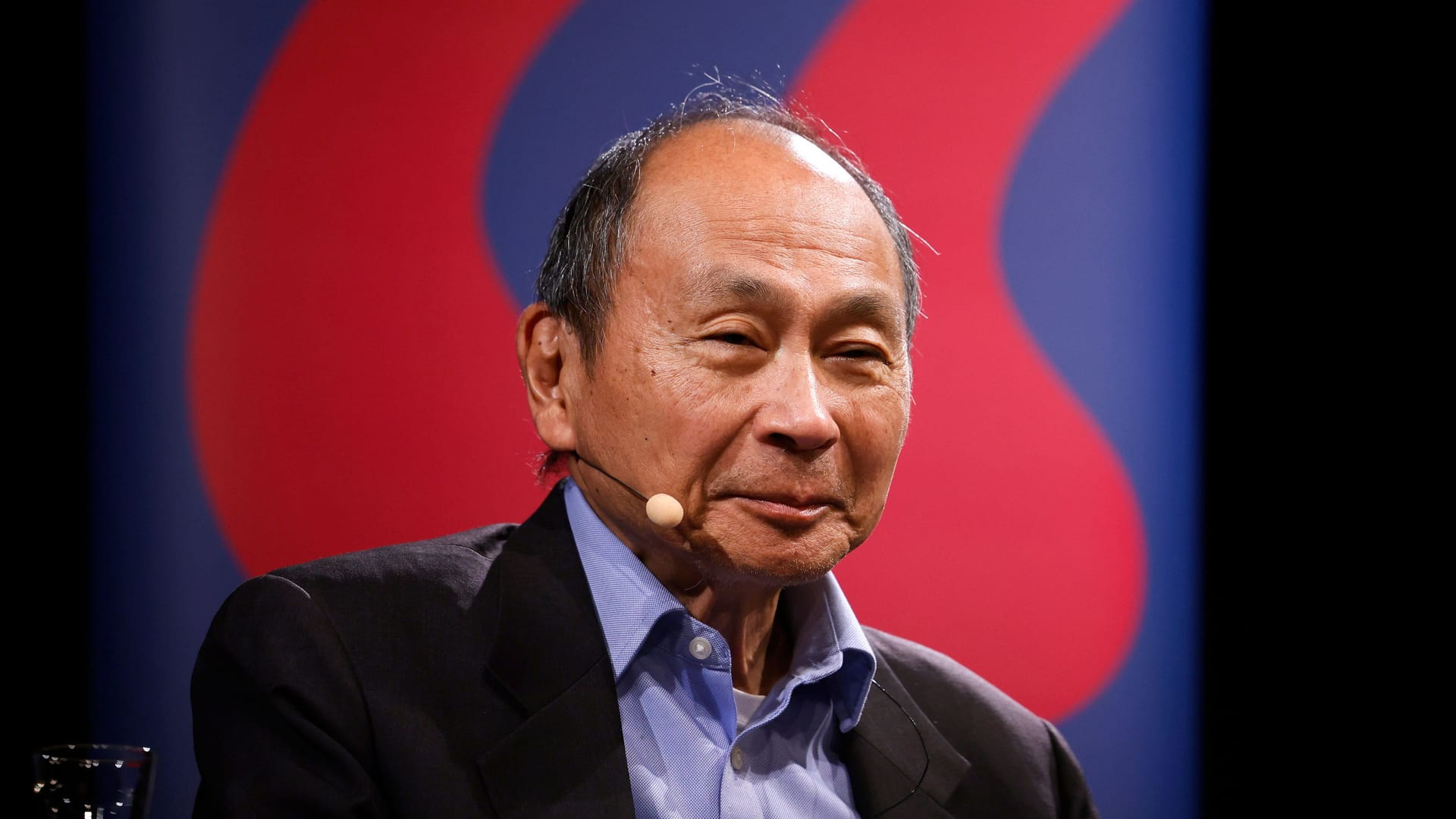

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Star-Politologe Fukuyama "Das könnte sich als Trumps Achillesferse erweisen"

Verachtung für Europa, Sympathie für Wladimir Putin: Donald Trump stürzt die Welt ins Chaos. Politologe Francis Fukuyama erklärt, wie weit es der US-Präsident treiben könnte.

Im Wahlkampf hat Donald Trump getönt und gedröhnt, nun setzt er als US-Präsident seine Drohungen in die Tat um: Die amerikanische Demokratie und die globale Wirtschaft hat Trump damit zugleich erschüttert. Mit dem aggressiven Russland unter Wladimir Putin geht er dagegen überaus sanft um. Was ist der Grund? "Bewunderung", sagt Francis Fukuyama, einer der renommiertesten Politologen der Gegenwart.

Warum ist der amerikanische Präsident derart von Putin fasziniert? Weshalb ist der Populismus so erstarkt? Und was könnte Trump noch große Probleme verursachen? Die drängenden Fragen unserer Zeit beantwortet Francis Fukuyama im t-online-Gespräch.

t-online: Professor Fukuyama, Russland bedroht die Nato, Donald Trump hegt trotzdem offene Bewunderung für Wladimir Putin. Wie erklären Sie das?

Francis Fukuyama: Trump bewundert Putin tatsächlich, weil er in ihm einen Staatschef sieht, der so mächtig und geschickt ist, wie er es selbst gern wäre. Kein demokratischer Anführer kann in seinen Augen mit Putin mithalten – mit Ausnahme von ihm selbst. Trump bildet sich ein, ebenso wie Putin zu einem erlesenen Klub außergewöhnlich starker und weitsichtiger Staatsführer zu gehören.

Erklärt sich damit seine nachsichtige Haltung gegenüber Russland, das weiterhin die Ukraine attackiert?

Ja, aus diesem Grund verzichtet Trump in seinen sogenannten Verhandlungen über die Ukraine darauf, echten Druck auf Putin auszuüben. Nicht Putins militärische Stärke und Skrupellosigkeit imponieren Trump, sondern die Radikalität, mit der Putin seine Macht gefestigt hat: Dieser hat sich skrupellos an seinen Feinden gerächt und Hindernisse aller Art überwunden. Trump meint, dass er und Putin sich darin ähneln. Eine ähnliche Bewunderung hegt Trump trotz der politischen Differenzen für Xi Jinping, der mehr als 1,4 Milliarden Chinesen mit harter Hand regiert.

Trump will also tatsächlich Mitglied eines Klubs der Diktatoren werden?

Es ist die nahezu uneingeschränkte politische Macht, völlig losgelöst von Werten, die Trump interessiert. Das lässt nichts Gutes ahnen.

Zur Person

Francis Fukuyama, geboren 1952, gehört zu den führenden Intellektuellen unserer Zeit. 1989 machte ihn seine These vom "Ende der Geschichte" weltweit bekannt. Heute lehrt Fukuyama Politikwissenschaft an der Stanford University in Kalifornien. Der Politologe ist Autor zahlreicher Bücher wie "Identität. Wie der Verlust der Würde unsere Demokratie gefährdet"; zuletzt veröffentlichte er 2022 "Der Liberalismus und seine Feinde".

Trump hat bei der Besetzung seiner Administration auf Loyalität anstelle von Qualifikation gesetzt. Gibt es trotzdem Regierungsmitglieder, die mäßigend auf ihn einwirken können?

Trump hat sein Kabinett mit vollkommen inkompetenten Personen besetzt: meist Leuten, auf die er durch den Fernsehsender "Fox News" aufmerksam geworden ist. Sie alle sind in erster Linie auf der Basis persönlicher Loyalität ausgewählt worden. Wohin das führt, sehen wir an Pete Hegseth und dessen "Signal-Skandal": Der Verteidigungsminister scheint derart inkompetent zu sein, dass er in der Vergangenheit von einer kleinen Veteranenorganisation wegen Trunkenheit gefeuert wurde. Trotzdem darf er in Trumps Namen ein so wichtiges Ministerium leiten. Das ist Hegseth wenig überraschend völlig über den Kopf gewachsen. Aber Trump will sich partout nicht eingestehen, dass es ein gewaltiger Fehler war, Hegseth zum Minister zu machen. Das ist das Problem mit dem Populismus: Er hat kein inneres Korrektiv.

Wie erklären Sie generell den Aufstieg des Populismus in westlichen Gesellschaften wie den USA?

Dafür gibt es mehrere Gründe. Da ist zunächst eine große Unzufriedenheit mit dem System an sich. Die gibt es aber schon länger; Arbeiter verlieren ja nicht erst seit gestern durch die Globalisierung ihre Jobs. Auch der Ärger über ungeregelte Migration und über die Bedrohung der kulturellen Identität dauert schon länger an.

Woher sonst stammt die Wucht, mit der der Populismus nun Demokratien heimsucht?

Die Wurzel des Problems ist Social Media. Ein großer Teil der Polarisierung und der extremen Wut wird dadurch befeuert, dass so viele Menschen mittlerweile in Online-Gemeinschaften leben. Dort erleben sie eine völlig andere Welt als die tatsächliche Realität. Sie bekommen ungeprüfte Informationen und glauben sie. Zwischen 30 und 40 Prozent der Amerikaner glauben wirklich, dass Donald Trump die Wahl 2020 gewonnen habe – obwohl das eine Lüge ist. Glaubt jemand erst mal so einer Verschwörung, kommt er schnell zum Schluss, dass das ganze System von korrupten Eliten manipuliert sei. Der Zorn entsteht durch die Kombination aus den toxischen Mechanismen der "sozialen Medien" mit kulturellen und wirtschaftlichen Verwerfungen. Das ist eine extrem gefährliche Mischung.

Ist das Internet heute also mehr Fluch als Segen?

Ich fürchte es, ja. Das Internet sollte den Zugang zu Informationen demokratisieren – stattdessen spalten die "sozialen Medien" nun unsere Gesellschaften. Sie haben die Glaubwürdigkeit der Informationsquellen, auf die wir uns früher verlassen konnten, mittlerweile vollständig untergraben. So zerstören sie das Vertrauen zwischen den Menschen und damit auch die Basis der gesellschaftlichen Stabilität. Jeder kann sagen, was er will, aber vieles davon ist einfach falsch. Die Desinformation richtet sich sowohl gegen Ideen als auch gegen Institutionen und einzelne Menschen. In dieser Wucht war die Lügenschwemme vor der Erfindung des Internets undenkbar.

Sehen Sie eine Chance, diese Entwicklung zu stoppen?

Es ist sehr schwer, diese Art von technologischem Wandel rückgängig zu machen. Die Bemühungen, das Internet zu regulieren, haben eine Menge Gegenwind erzeugt. Auch die eher milden Versuche zur Bekämpfung von Desinformation in den Vereinigten Staaten nach der Wahl 2016 haben nur wenig bewirkt. Durch Trumps Wiederwahl ist eine effiziente Regulierung der Digitalkonzerne gänzlich unwahrscheinlich geworden.

Klingt düster. Macht das Trump noch gefährlicher?

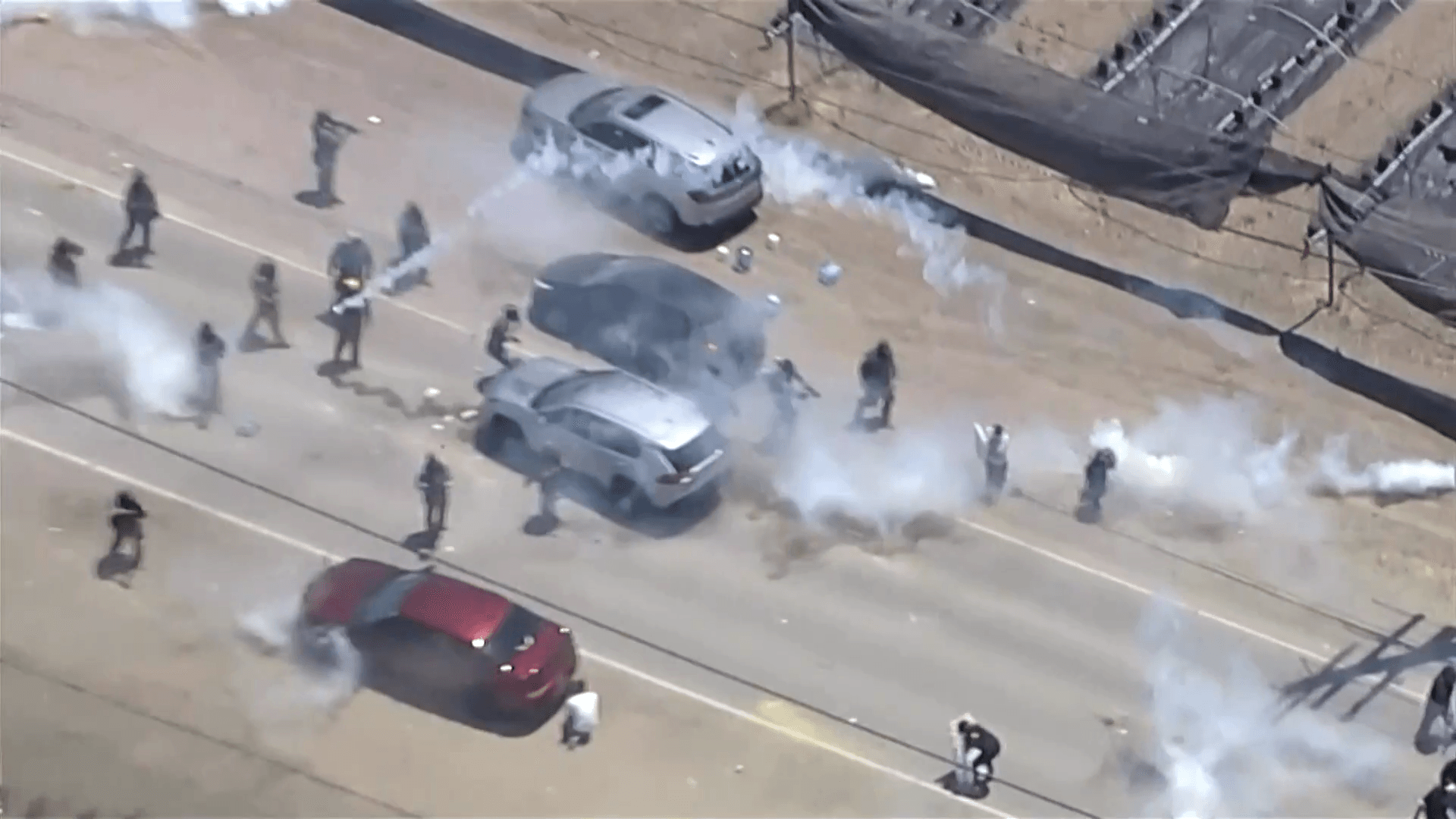

Trump ist unglaublich gefährlich. Alles, was er seit dem 20. Januar getan hat, ist darauf ausgerichtet, noch mehr Macht auf sich zu konzentrieren, sodass jeder seinem Willen unterworfen ist. Trump verstößt fortlaufend gegen Gesetze. Gerichte können ihn kaum stoppen, denn Gerichte arbeiten naturgemäß langsam. Bis ein Gericht eine Entscheidung getroffen hat, sind Trump und seine Leute schon einige Schritte weiter: Sie haben die nächste Behörde zerschlagen, weitere Mitarbeiter entlassen, noch mehr Migranten abgeschoben. Wir stehen vor einer nie dagewesenen Herausforderung für den Rechtsstaat in den Vereinigten Staaten.

Folgen Trumps Handlungen konsequent seinem Denken?

Donald Trump war von Anfang an eine narzisstische Persönlichkeit, die Rückschläge oder persönliche Niederlagen niemals akzeptieren konnte. Nehmen wir Chris Krebs, den früheren Direktor der US-Behörde für Cyber- und Infrastruktursicherheit: Trump fragte ihn nach der verlorenen Wahl 2020, ob es Hinweise auf Manipulationen gegeben habe, die zum Sieg Joe Bidens geführt hätten. Krebs verneinte wahrheitsgemäß. Deshalb versucht Trump heute – fünf Jahre später – sich zu rächen und Krebs ins Gefängnis zu stecken. Dabei hat der Mann nur seinen Job gemacht!

Was ist Trumps langfristiges Ziel, wenn er sowas tut?

Trump will die Geschichtsbücher umschreiben. Darin soll stehen, dass er die Wahl 2020 tatsächlich gewonnen habe. Dazu geht er gegen jeden vor, der das bestreitet. Darüber hinaus verfolgt er selbstverständlich sein Ziel "Make America Great Again".

Folgt Trump also in gewisser Weise einer Ideologie?

Der Trumpismus verfügt über kein Ideengebäude. Eines der Hauptmerkmale Trumps in seiner zweiten Amtszeit besteht schlicht und einfach in Korruption: Trump will sich nicht an Gesetze halten, auch damit er und seine Familie sich bereichern können. Die Deregulierung von Kryptowährungen dient etwa diesem Zweck – denn Trump hat ja seine eigene Kryptowährung gegründet, mit der er noch mehr Geld machen möchte. Trump will die Welt für korrupte Leute sicherer machen: Das ist keine Ideologie. Er verhält sich vielmehr wie ein Mafiaboss.

Mit seinen wirtschaftlichen Entscheidungen hinterlässt er aber vor allem Chaos, wie man an seiner Zollpolitik sieht.

Seine Entscheidungen führen ins Chaos, ja. Trumps Wirtschaftspolitik ist vollkommen irrational. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass sie etwas anderes als Inflation, Arbeitslosigkeit und vielleicht sogar Rezession hervorbringt. Trump wirbelt das globale Handelssystem völlig durcheinander. Die Finanzmärkte sind jetzt schon stark getroffen, Unternehmen können nicht investieren, weil sie nicht wissen, zu welchen Bedingungen sie künftig arbeiten können. Diese Ungewissheit ist verheerend.

Wenn die Lage so schlimm ist, warum hört man von den oppositionellen Demokraten so wenig?

Bei den Demokraten herrschte zunächst einmal Fassungslosigkeit über das Ausmaß ihrer Niederlage und darüber, wie unbeliebt sie als Partei geworden sind. Bis zu den Wahlen im November 2024 konnten sie sich einreden, dass sie die Mehrheit der Amerikaner vertreten, aber dann bekamen sie die Quittung für ihre Überheblichkeit. Wie es bei abgestraften Parteien oft der Fall ist, herrscht nun Uneinigkeit darüber, was genau die Gründe für diese Niederlage waren. Bernie Sanders und Alexandra Ocasio-Cortez sagen, dass die Demokraten nicht links und progressiv genug gewesen seien.

Stimmen Sie zu?

Nein. Ich neige eher dem Lager zu, das die Demokraten dafür kritisiert, sich zu weit nach links bewegt zu haben. Sie haben bei der Migration und bei Transgender-Rechten Positionen ergriffen, die in der amerikanischen Gesellschaft eher unpopulär sind. Insgesamt ist das geringe Ausmaß des Widerstands gegen Trump in den USA allerdings enttäuschend: Viele große Medienunternehmen wie CBS und ABC haben nachgegeben, auch viele der mächtigen Anwaltskanzleien beugen sich Trump, viele Universitäten haben sich bereit erklärt, mit der Regierung zu kooperieren.

Kann Trump also weiter durchregieren?

Das wird sich zeigen. Wir beobachten bereits, wie Trumps Unterstützung bröckelt. Seine Umfragewerte sind sehr, sehr schlecht. Das wird sich fortsetzen, wenn Wähler des rechten Flügels im Supermarkt feststellen, wie stark die Preise steigen. Abschiebungen von Migranten – auch illegale – sind zwar bei diesen Leuten überaus populär. Aber wenn das tägliche Leben wegen der Zölle immer teurer wird, könnte sich das als Trumps Achillesferse erweisen. Geht diese Entwicklung weiter, stehen die Chancen gut, dass die Demokraten bei den Zwischenwahlen im kommenden Jahr das Repräsentantenhaus und womöglich auch den Senat zurückerobern können.

Bis dahin müssen Amerikas Demokratie und Rechtsstaat unter Trumps Dauerattacke jedoch erst mal durchhalten. Wird das gelingen?

Es sind bereits Hunderte Klagen eingereicht, die Maßnahmen von Trumps Administration stoppen sollen. Mehrere Gerichte haben ihm bereits attestiert, dass er bestimmte Entscheidungen nicht umsetzen darf. Trump respektiert die Gerichte nicht, er ignoriert ihre Urteile. Deswegen steuern wir auf eine große Verfassungskrise zu. Der entscheidende Härtetest wird kommen, wenn die Richter des Supreme Court eine Entscheidung treffen, die Trumps Wünschen zuwiderläuft.

Würde sich Trump dem von ultrakonservativen Richtern dominierten Supreme Court widersetzen?

Trump ist alles zuzutrauen. Widersetzt er sich dem Supreme Court offen, kann niemand vorhersagen, was passieren wird. Das wäre beispiellos in der amerikanischen Geschichte. Wir hatten noch nie einen Präsidenten, der bereit war, derartige Methoden einzusetzen, um seine Gegner anzugreifen.

Auch Europa ist in Bedrängnis, Trump zeigt seine Verachtung für den Kontinent unverhohlen. Wie sollten die europäischen Regierungschefs reagieren?

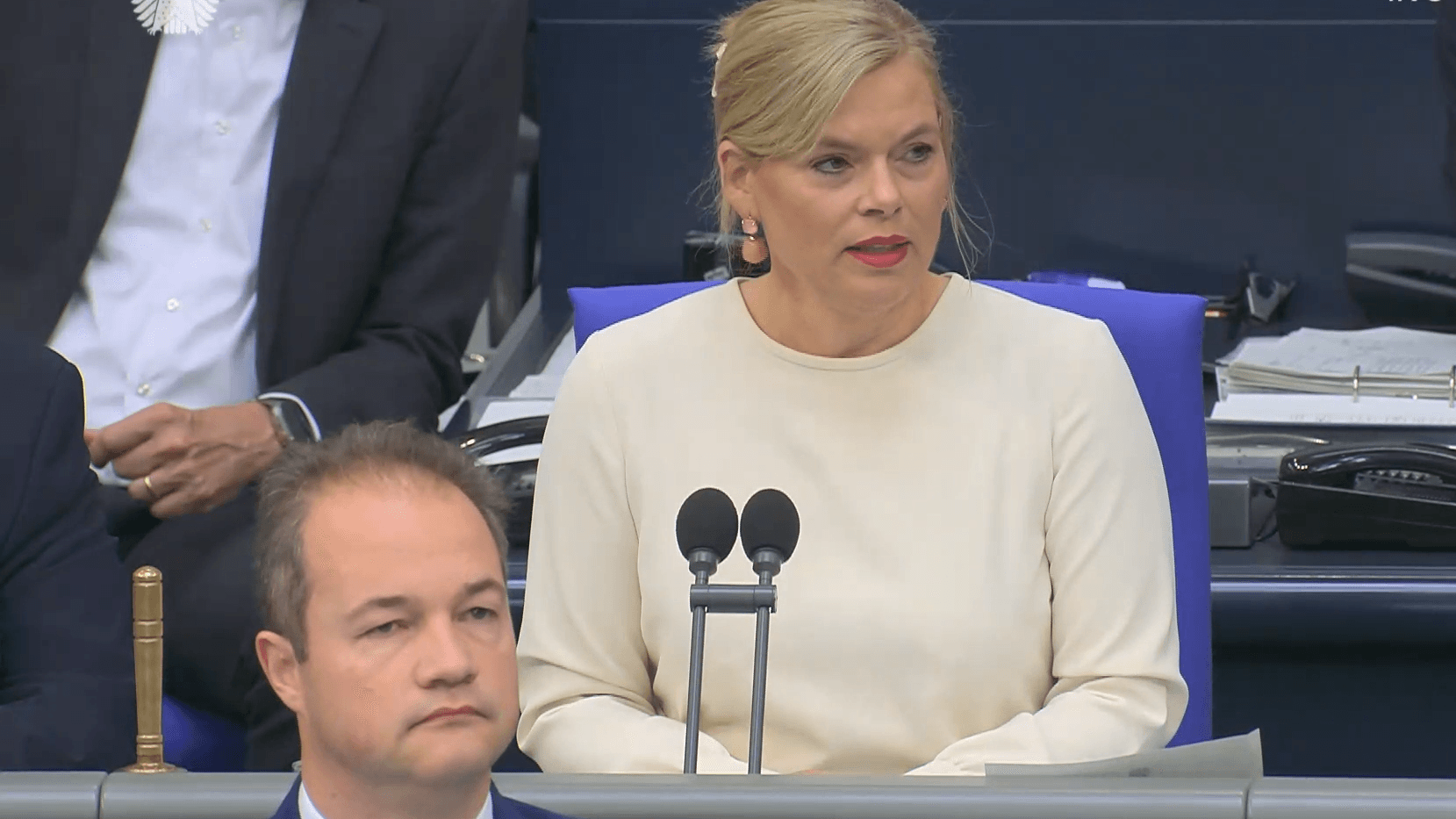

Europa muss jetzt massiv aufrüsten, es muss in seine industrielle Verteidigungsbasis investieren – und Deutschland muss dabei die Führung übernehmen. Deutschland muss der zentrale Organisator des neuen Europas sein. Es gibt kein anderes Land, das vergleichbare Voraussetzungen für diese Rolle mitbringt. Insofern kann ich den Kurs des neuen Bundeskanzlers Friedrich Merz nur gutheißen, die Schuldengrenze zu durchbrechen und Geld für Investitionen in den Aufbau eines starken Militärs und für die Infrastruktur zu verwenden. Die alten Ängste vor einem zu starken Deutschland haben keine Berechtigung mehr.

Mit bilateralen Handelsabkommen will Trump die Gegenwehr der Europäer schwächen. Kann ihm das gelingen?

Trump betreibt eine Art "Feiglingsspiel": Wer als Erster die Nerven verliert, wird nachgeben und mit ihm einen bilateralen "Deal" abschließen, der in erster Linie dem US-Präsidenten dient. Umso wichtiger ist es, dass die Europäer solidarisch miteinander bleiben und sich mit anderen demokratischen Staaten in der Welt zusammentun.

Viele Menschen hoffen, dass der Trump-Spuk 2028 vorbei sein wird. Zu Recht?

Wir werden niemals zur alten Welt vor 2016 zurückkehren. Selbst wenn 2028 ein Demokrat gewählt werden sollte, sollten die Europäer nicht damit rechnen, dass die Vereinigten Staaten wieder ihre alte Rolle einnehmen. Die Europäer kommen nicht darum herum, selbst für sich Verantwortung zu übernehmen.

Donald Trump ist bald 79 Jahre alt. Wird seine MAGA-Bewegung mit ihm sterben?

Der Trumpismus wird nicht mit Trump sterben. Es ist eine große Enttäuschung, dass so viele Amerikaner bereit waren, Trumps Politikstil derart enthusiastisch willkommen zu heißen. Auch viel zu viele Republikaner sind dem Trump-Kult aufgesessen. JD Vance ist das anschaulichste Beispiel dafür: Vor fünf Jahren noch war er ein vernünftiger Mensch, der Trump hart kritisierte – doch dann ist er aus Karrieregründen zum Trumpisten konvertiert. Er wird noch da sein, wenn Trump irgendwann stirbt. Auch Trumps Kinder werden noch da sein, ebenso wie Elon Musk. Es werden also ausreichend Leute da sein, um Trumps Fahne weiterzutragen. Zum Glück sehe ich niemanden, der ein so geschickter Manipulator der Massen ist wie Donald Trump.

Professor Fukuyama, vielen Dank für das Gespräch.

- Persönliches Gespräch mit Francis Fukuyama via Videokonferenz