Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Katastrophen drohen "Wir befinden uns im Blindflug"

Militärisch will Deutschland in den kommenden Jahren aufrüsten. Weniger im Fokus steht bisher der Schutz der Bevölkerung vor Naturkatastrophen und Angriffen auf die kritische Infrastruktur. Dabei gibt es auch hier Alarmsignale.

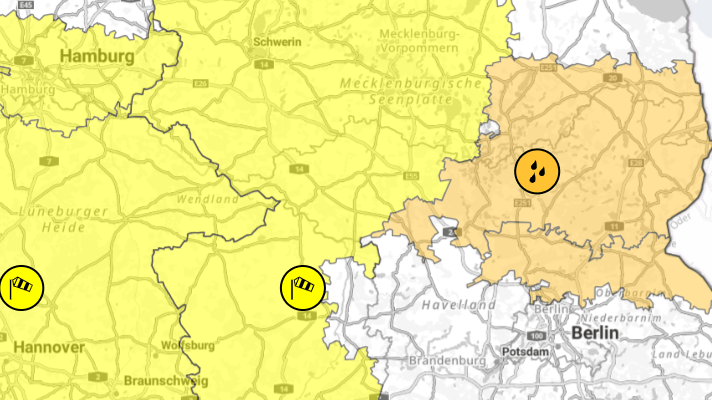

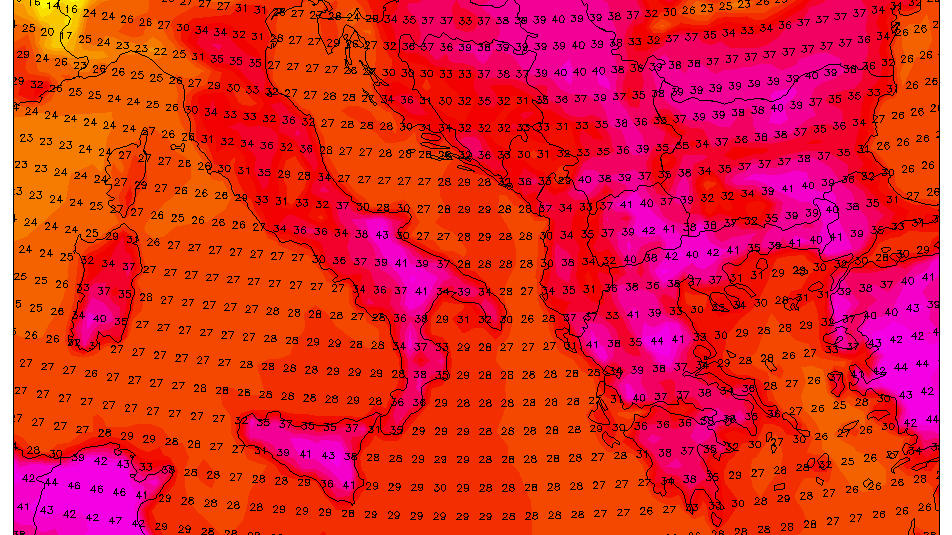

Überflutungen, Stürme, Pandemien, Cyberangriffe: Es gibt zahlreiche Ereignisse, die die deutsche Gesellschaft bedrohen und in kürzester Zeit nachhaltigen Schaden anrichten oder gar Menschenleben kosten können. Insbesondere im Zuge des Ukraine-Krieges in Europa und im Angesicht der Folgen des Klimawandels rückt der Schutz vor Katastrophen vermehrt in den Vordergrund.

Doch in der Öffentlichkeit werden mögliche Schutzmaßnahmen gegen Katastrophen wenig thematisiert. Es gehe um sensible Informationen, betonen Behörden. Wie genau es um den deutschen Katastrophenschutz steht, ist aufgrund von fehlender Transparenz daher nicht eindeutig. Katastrophen wie die Überflutungen im Ahrtal zeigen aber deutlich, dass die bisherigen Kapazitäten für den Umgang mit extremen Naturereignissen schnell erschöpft sind.

Nun warnt auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK), dass es einen massiven Mangel an Katastrophenhelfern gibt. Vier Millionen Menschen sollen demnach fehlen. Und auch aus Expertenkreisen gibt es deutliche Warnungen vor dem aktuellen Zustand des Katastrophenschutzes in Deutschland.

Steht Deutschland vor einem Problem?

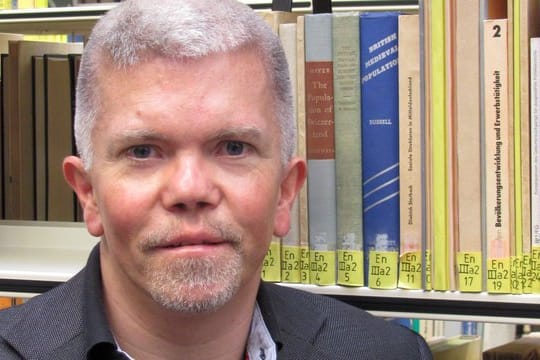

Dabei steht Deutschland vor einem grundsätzlichen Problem. Man könne überhaupt nicht feststellen, wie gut das Land auf Katastrophensituationen vorbereitet sei, sagt Martin Voss, Leiter der Katastrophenforschungsstelle der Freien Universität Berlin, im Gespräch mit t-online. "Es weiß wirklich niemand, was wir konkret für den Katastrophenschutz in Deutschland machen – weder das Innenministerium noch das Verteidigungsministerium oder die Länder." Es sei ein großes Problem, dass es keine Absprache zwischen den einzelnen Ebenen gebe, so Voss weiter.

Zur Person

Prof. Dr. Martin Voss leitet die Katastrophenforschungsstelle der Freien Universität Berlin. Dort hat er die Professur für Krisen- und Katastrophenforschung inne. Zuvor leitete er bereits die Katastrophenforschungsstelle an der Kieler Christian-Albrechts-Universität. Zudem ist er Vorstandmitglied des Deutschen Komitees für Katastrophenvorsorge.

Zur Einordnung: Zwar waren Katastrophen wie das Ahrtal-Hochwasser öffentlich sehr präsent, doch Deutschland hat es laut Experten versäumt, nachhaltige Konsequenzen daraus zu ziehen. Auch mit Blick auf die Corona-Pandemie oder nach Cyberattacken verläuft die Aufarbeitung eher schleppend. Es fehlt in der Bundesrepublik daher an strukturellen Anpassungen und an gesellschaftlicher Resilienz.

Laut Voss gibt es deutlich zu wenig Kapazitäten, um seriös feststellen zu können, welche Bedarfe es gibt. "Wir haben nicht die Möglichkeiten, zu bewerten, was die Probleme sind." Die Folge: "Katastrophenschutz in Deutschland wird über den Daumen gepeilt. Eigentlich befinden wir uns im Blindflug."

Eine wesentliche Ursache ist laut Voss die Tatsache, dass in Deutschland wenig über Katastrophenschutz gesprochen wird. Es ist weiterhin ein Tabuthema. Behörden scheuen sich, Details offenzulegen. "In einer offenen, demokratischen Gesellschaft müsste viel mehr über die aktuellen Lücken geredet werden", fordert der Experte. Erreicht das Thema die Bevölkerung erst gar nicht, werde auch kein Politiker gewählt, der im Wahlkampf mit Ausgaben für den Katastrophenschutz wirbt.

Rotes Kreuz warnt: Vier Millionen Helfer fehlen

Dementsprechend dürfte Voss die Warnung des DRK vor einem Mangel bei Katastrophenhelfern begrüßen. Schließlich zeigt der Verband eine deutliche Lücke auf. Heike Spieker, Leiterin des DRK-Bereichs Nationale Hilfsgesellschaft, erklärte öffentlich, um in fünf Jahren einen "vernünftigen Stand" an Katastrophenhelfern zu erreichen, müssten jedes Jahr rund 800.000 Menschen geschult werden. Doch das Geld reiche nicht. "In der Realität sind für die kommenden Jahre derzeit Mittel für durchschnittlich nicht einmal 100.000 Kursteilnehmende pro Jahr vorgesehen."

Dabei sind die Schulungen nicht kostspielig oder kompliziert. Ein Sprecher der Malteser erklärt auf Anfrage von t-online, die Kenntnisse seien "die eines Ersthelfers, wie man sie vom Führerscheinkurs oder als Betriebshelfer kennt. Außerdem geht es um Selbsthilfe: Sich selbst für die ersten Tage einer Krise, in der es womöglich keinen Strom, kein Leitungswasser gibt, vorzubereiten."

Wehrpflicht als Rettung?

Laut Voß sei nicht klar, ob tatsächlich vier Millionen Helfer benötigt werden. Doch auch er sieht dringenden Bedarf an zusätzlichen Helfern. Er verweist dabei auch auf einen möglichen Wehrdienst, der aktuell debattiert wird. So seien nicht nur Leute an der Waffe notwendig, sondern es benötige Menschen "im Rahmen eines Zivildienstes in Hilfsorganisationen und in Krankenhäusern oder wo sonst kritische Infrastruktur geschützt wird. Auch das sind Bereiche, die für die Verteidigung relevant sind."

Es sei aber fraglich, wie schnell solche Forderungen im Zweifelsfall überhaupt umgesetzt werden könnten. "Die Probleme sind allen bewusst, aber es ändert sich nichts", bemängelt Voss.

Dabei ist die grundsätzliche Struktur des Katastrophenschutzes nicht das einzige Problem. Denn, dass "die Fahrzeuge und die Unterkünfte veraltet sind, das Ehrenamt nicht attraktiv ist und die Helferinnen und Helfer der einzelnen Organisationen nicht gleichbehandelt werden, sind auch große Probleme. Aber die kommen erst nach der Grundsatzproblematik", verdeutlicht der Wissenschaftler Voss.

Dabei betrifft das Problem laut Voss nicht nur Deutschland, sondern den gesamten Kontinent: "Europa ist das allerschwächste Glied in der globalen Schutzarchitektur." China oder Russland hätten ganz andere Kapazitäten, insbesondere im Cyberbereich. Dort stünden mehrere Tausend Leute bereit, um das Land gegen Angriffe von Außen zu schützen.

Budget für Bevölkerungsschutz wird mehr als verdoppelt

Allerdings scheint in der deutschen Politik angekommen zu sein, dass nun mehr für den Katastrophenschutz getan werden muss. So schrieb die schwarz-rote Regierung nach Nachverhandlungen mit den Grünen den Bevölkerungsschutz explizit im 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen für die Infrastruktur fest. Diese Prioritätensetzung zeigt sich auch im Haushalt für das kommende Jahr. Der Betrag für den Zivil- und Bevölkerungsschutz ist dabei um 700 Millionen Euro gestiegen, nachdem er im vergangenen Jahr noch bei 550 Millionen lag.

Nun kommt es darauf an, wofür das Geld ausgegeben wird. Laut Voss gibt es besonders an einer Stelle dringenden Bedarf. Es müsse mindestens ein zweistelliger Millionenbetrag investiert werden, um ein Resilienzzentrum unter einem Dach aufzubauen. Verschiedene Stellen müssten dort gebündelt werden, um gemeinsam Gefahren vorzubeugen.

Damit könne die Lage umfassend und effektiv für verschiedene Szenarien bewertet werden. "Und zwar sofort. Es ist keine Zeit zu verlieren", betont er. Es brauche eine grundsätzliche neue Resilienzstruktur. Schließlich gebe es Gefahren wie Pandemien, für die niemand explizit zuständig ist.

Von den zusätzlichen Mitteln fallen 200 Millionen Euro für das Technische Hilfswerk (THW) ab. Man wolle Fahrzeuge und Materialien für den Katastrophenfall beschaffen, sagt ein THW-Sprecher t-online. Zudem solle das Bauprogramm mit Gebäuden für Ortsverbände fortgesetzt werden. Doch das Geld reicht offenbar nicht: "Für den bedrohungsgerechten Ausbau der Zivilschutzkompetenzen des THW bis 2030 sind weitere Investitionen notwendig."

Auch Voss sieht noch einen deutlich größeren Bedarf. "Um die Gesellschaft im Inneren wirklich resilient zu machen, bräuchte es zig Milliarden Euro", betont der Experte. Allerdings zähle dazu auch die grundsätzliche Infrastruktur, die mit dem Sondervermögen in den kommenden Jahren tatsächlich Milliardeninvestitionen erfährt. Zumindest scheint Deutschland unterschiedliche Bedrohungsszenarien mittlerweile ernster zu nehmen.

- Eigene Recherche

- Gespräch mit Martin Voss

- Anfragen an die Malteser und das THW

- bmi.bund.de: "Bundesregierung stärkt die innere Sicherheit"

- tagesschau.de: "Laut DRK fehlen vier Millionen Katastrophenhelfer"

Quellen anzeigen