Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.

Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.Russland und der 9. Mai Stalins makabres Spiel mit den Toten des Zweiten Weltkriegs

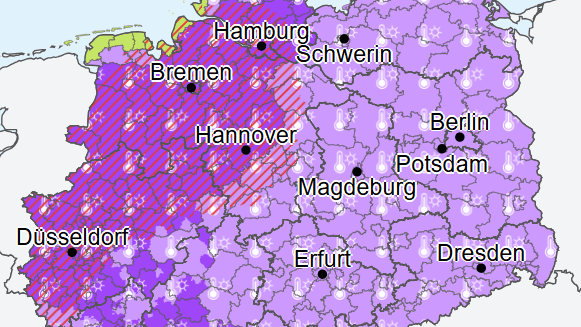

Am 9. Mai 1945 feierte die Rote Armee ihren Sieg über die Wehrmacht. Immer wieder wird der "Tag des Sieges" seitdem instrumentalisiert – erst von Stalin, nun von Wladimir Putin.

Der 9. Mai ist ein ganz besonderer Tag in Russland, an ihm wird an den Sieg der Roten Armee über den NS-Staat im Jahr 1945 erinnert. Emotional aufgeladen wurde und wird dieser Tag auch von der politischen Führung genutzt. Experte Andreas Hilger erkärt, auf welche Weise.

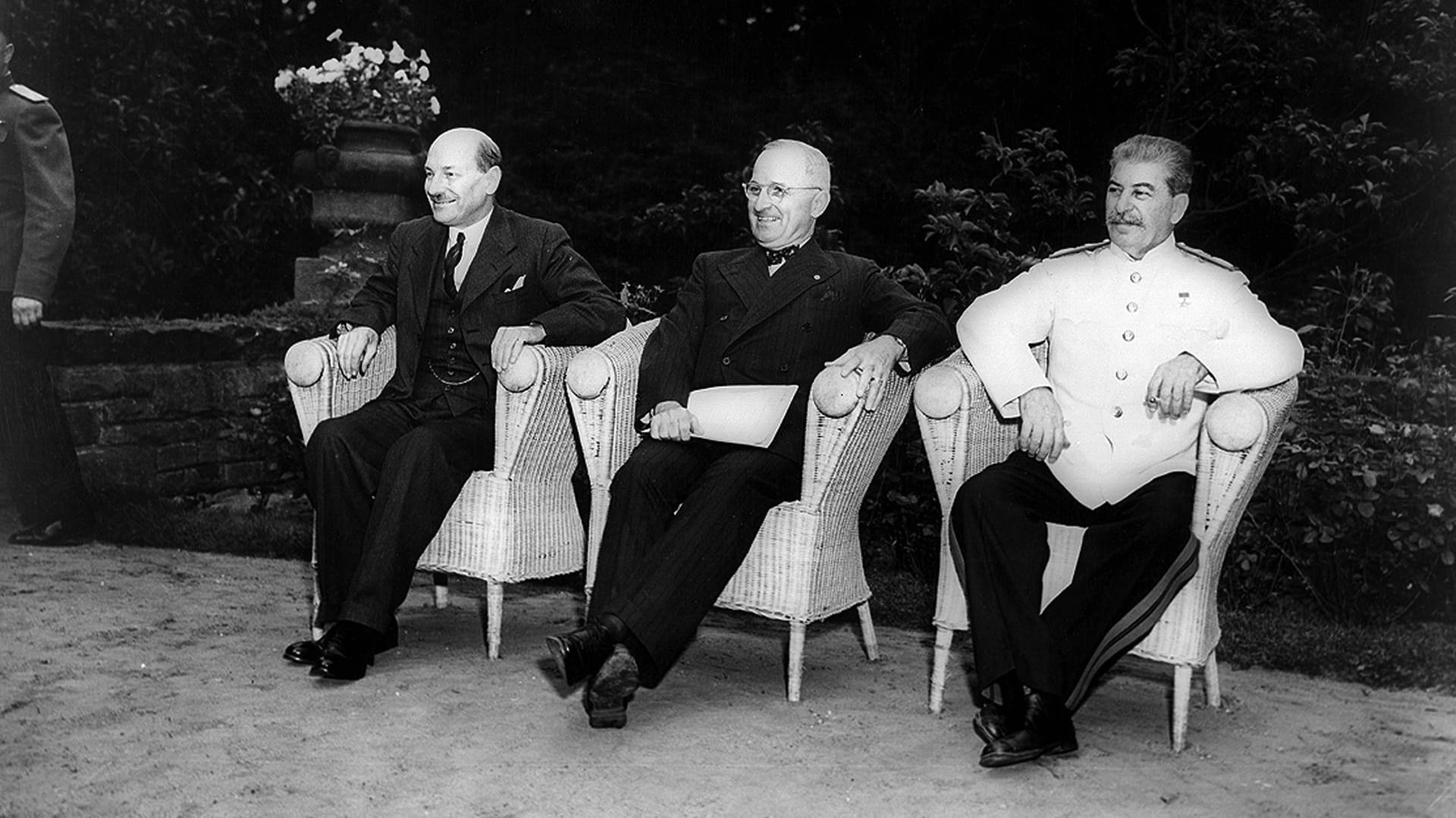

Josef Stalin gab sich in diplomatischen Verhandlungen mitunter überraschend ehrlich. Er sei es nicht gewohnt, sich zu beklagen, ließ er beispielsweise den US-Präsidenten Harry S. Truman und den britischen Premier Winston Churchill während der Konferenz von Potsdam 1945 wissen, aber die Situation in der UdSSR sei unvergleichlich schlecht. "Wir haben einige Millionen Gefallene, wir haben nicht genug Menschen. Würde ich mich beklagen", so der sowjetische Diktator weiter, "würden Sie in Tränen ausbrechen, so schwer ist die Lage in Russland."

Hinter der vermeintlichen Offenheit verbarg sich Berechnung. Stalin wollte vor den ungeliebten Alliierten keine Schwäche zeigen und nannte viel zu geringe Zahlen. Von "einigen Millionen" gefallenen, ermordeten oder verhungerten sowjetischen Opfern des deutschen Vernichtungskriegs gegen die UdSSR konnte keine Rede sein. Während Stalin rund sieben Millionen festschrieb, erhöhte sein Nachfolger Nikita Chruschtschow die offizielle Angabe auf 20 Millionen. Doch auch dies war noch viel zu wenig.

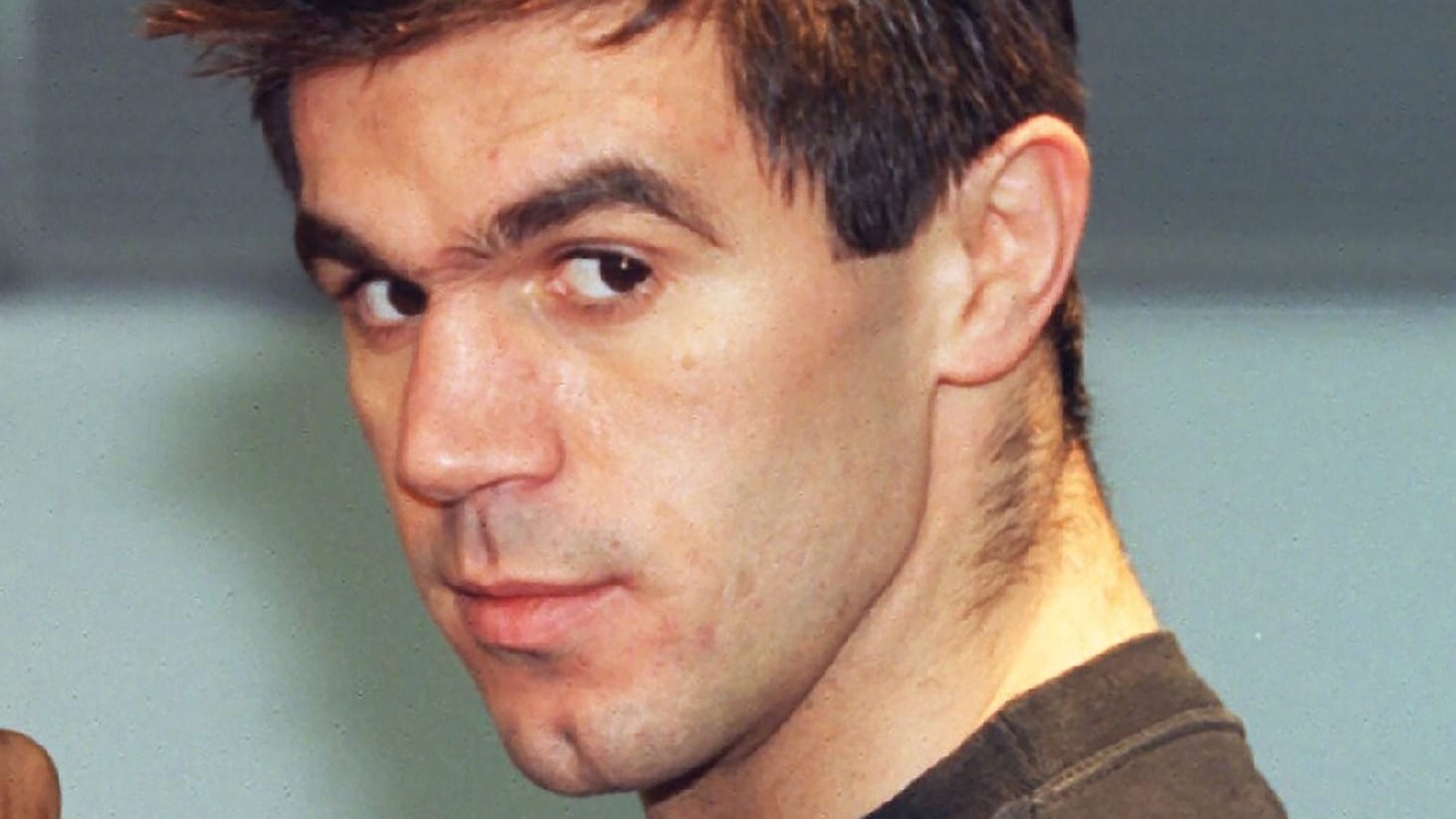

Andreas Hilger, Jahrgang 1967, ist stellvertretender Leiter des Deutschen Historischen Instituts Moskau. Der habilitierte Historiker ist Experte für die Geschichte Russlands und der Sowjetunion sowie für Internationale Geschichte. 2000 promovierte er über deutsche Kriegsgefangene in der Sowjetunion, die Habilitation widmete sich den Beziehungen zwischen der Sowjetunion und Indien von 1941 bis 1966.

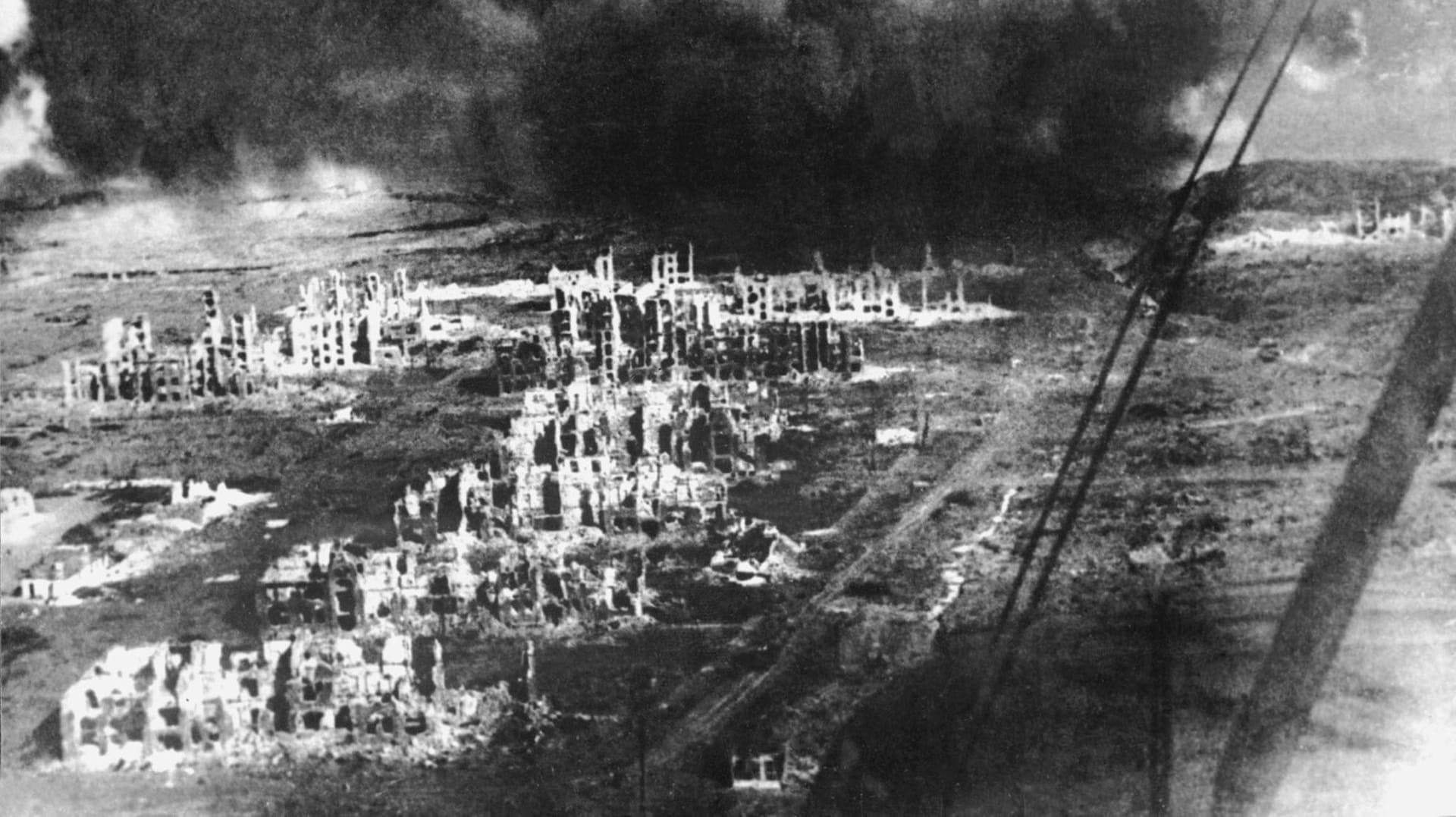

Ab Michail Gorbatschow korrespondieren die sowjetischen und russischen Schätzungen mit Kalkulationen der allgemeinen internationalen Forschung. Diese gehen von rund 27 Millionen Toten aus. Mehr als die Hälfte von ihnen waren Zivilisten, darunter circa 2,8 Millionen sowjetische Juden, rund 800.000 Einwohner des jahrelang belagerten Leningrad und rund zwei Millionen Menschen, die der deutschen Rückzugstaktik der "Verbrannten Erde" oder dem unerbittlichen deutschen Kampf gegen tatsächliche und vermeintliche Partisanen zum Opfer fielen. Von den gut elf Millionen Soldaten der Roten Armee kamen allein drei Millionen in deutscher Gefangenschaft ums Leben.

Die Zahlentricksereien und Stalins Tonlage in Potsdam waren für den sowjetischen Umgang mit der Geschichte des Zweiten Weltkriegs charakteristisch. Die sowjetische Erinnerungspolitik richtete sich an zwei Adressaten. Die Deutung der Vergangenheit durch den Kreml zielte nicht nur auf die eigene Bevölkerung, sondern auch auf das ausländische Publikum. Gegenüber der Außenwelt wurden erlittene Verluste sowie die hohe Bedeutung der sowjetischen Kriegsanstrengungen für den Sieg herausgestellt.

Diese Kombination sollte die prominente Rolle der UdSSR in der globalen Nachkriegspolitik rechtfertigen und internationale sowjetische Ansprüche legitimieren. Dies galt beispielsweise für territoriale Zugewinne im Osten und insbesondere im Westen der Sowjetunion sowie hinsichtlich des Sicherheitskordons, den Moskau um sich zog. Die Mechanismen griffen ebenso in weiteren Fragen der Deutschlandpolitik. Bereits in Jalta im Februar 1945 insistierte Stalin, unter den Siegern deutsche Reparationen nach "Verdiensten" zu verteilen.

Unüberwindbare Stärke?

Die oben zitierte Potsdamer Klage wurde gleichfalls im Kontext der Debatten über deutsche Wiedergutmachungsleistungen vorgebracht. Daneben wurden etwa sowjetische Repressionen gegen deutsche Nichtkommunisten in Ostdeutschland immer auch mit der Notwendigkeit begründet, den sowjetischen Staat vor Überbleibseln oder neuen Trieben des "Hitlerismus" zu schützen, der gerade erst unter so großen Opfern besiegt worden war.

Schließlich kündete der Sieg sowjetischer Interpretation zufolge von der unüberwindbaren Stärke der sozialistischen Union schlechthin. Auf diese Weise hoffte Stalin kapitalistische Gegner nach 1945 von neuen Abenteuern gegen Moskau abschrecken zu können. Allerdings würden in dieser Hinsicht zu hohe Verlustzahlen nur kontraproduktiv wirken, sodass der Kreml auf unsinnig niedrigen Angaben beharrte. Aus denselben Überlegungen heraus schien es Moskau im Übrigen auch nicht angebracht, die westalliierte Unterstützung für die UdSSR ab 1942/1943 zu thematisieren.

Hinsichtlich der sowjetischen Einwohnerschaft hatte die Erinnerung an Krieg und Sieg disziplinierende Aufgaben. Das offizielle Geschichtsbild trug dazu bei, das stalinistische System und seinen Schöpfer noch weiter zu überhöhen und noch unangreifbarer zu machen. Eine Würdigung aller sowjetischen Opfer war in diesem Kontext ebenfalls nicht angebracht. Die besondere Anerkennung des jüdischen Schicksals würde nur von sozialistischen Lesarten des Kriegs ablenken.

Kriegsheld wurde abgeschoben

Wahrheitsgemäße Daten hinsichtlich aller Opfer ließen sich mit der angeblich so erfolgreichen und überlegenen Kriegführung kaum vereinbaren und würden Fragen hinsichtlich der politischen Verantwortung für militärische Desaster aufwerfen. Stalins vermeintliches Genie durfte in keiner Weise geschmälert dargestellt werden. Daher war es nur konsequent, dass Stalin Marschall Georgi Schukow, der 1945 die große Siegesparade in Moskau und die alliierte Parade in Berlin abgenommen hatte, bald zuerst nach Odessa und dann in den Ural abschob. Die übrigen Millionen "Schrauben" im Land – so nannte der Kremlchef 1945 seine Untertanen – wurden ab 1947 auch am Tag des Sieges, dem 9. Mai, zur Arbeit geschickt.

Die Orientierung der offiziellen Erinnerung an außen- und innenpolitischen Zielen hielt nach Stalins Tod an. Der osteuropäische Zusammenhalt ließ sich in den 1950er- und 1960er-Jahren weiterhin festigen, indem immer wieder neu die Angst vor westdeutschem "Revanchismus" und "Faschismus" beschworen wurde. Zugleich wurde westdeutscher und westlicher Politik mit einem neuen Stalingrad gedroht, um angebliche Kriegstreiber einzuschüchtern. Mit Blick auf die Innenpolitik enthüllte Chruschtschow, der im Krieg einen Sohn verloren hatte, in seiner Geheimrede auch Stalins militärische Versäumnisse.

Auf diese Weise schob Chruschtschow frühere Fehler allein Stalin und dessen engstem Zirkel in die Schuhe und entledigte sich ganz nebenbei einiger aktueller Konkurrenten. Die Werktätigen der Sowjetunion hatten am 9. Mai derweil nach wie vor für den Fortschritt des Sozialismus daheim und in der Welt zu arbeiten.

Bruch mit Stalin geglättet

Dies änderte sich erst unter Leonid Breschnew. Die internationalen Interpretationen der Jahre 1941 bis 1945 blieben bei den multiplen Aussagen. Im Innern diente der erinnerte Krieg als neues Mittel der positiven Integration. Nun hieß es, dass 1945 alle einen Sieg für alle errungen hatten. Für diese positive Rückschau wurden vergangene Ungerechtigkeiten weniger bereinigt als beschwiegen, der radikale Bruch mit Stalin geglättet. Nur so konnte der siegreiche Krieg Regime und Gesellschaft in Stabilität und Ruhe vereinen.

Die gesteuerte Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg sollte richten, was Ideologie und Performance des Sozialismus nicht leisten konnten. Der 9. Mai war weiterhin Ausdruck und Instrument der neuen erinnerungspolitischen Aufgaben. Breschnew erhob den Tag 1965 zum arbeitsfreien Feiertag. Im selben Jahr wurde er erstmals mit einer feierlichen Siegesparade begangen. Der Feiertag blieb bis zum Ende der UdSSR bestehen, allerdings fanden Großparaden nur an wenigen runden Jubiläen statt. In der Gorbatschow-Ära zeigte sich in Diskussionen über Opferzahlen, das bisherige Siegesnarrativ und die historische Gesamtbewertung Stalins, dass die Erinnerung an Krieg und Sieg ihre integrative Kraft für die UdSSR verloren hatte.

Die hier skizzierten Ziele offizieller Erinnerungspolitik in der UdSSR dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass unabhängig hiervon der Krieg für die Menschen in der UdSSR immer eine besondere Bedeutung hatte. Der Frühling 1945 sah eben auch Menschen, die auf der Straße spontan den sowjetischen Sieg feierten, und er sah privates, leidvolles Gedenken.

Kaum eine Familie hatte keinen Toten zu beklagen, kaum eine litt nicht unter bedrückenden wirtschaftlichen und sozialen Kriegslasten und Kriegsfolgen. Diese individuellen, familiären und gesellschaftlichen Traumata und Erfahrungen boten späteren positiven Deutungsangeboten der Politik einen gewissen Resonanzboden. Ungeachtet dessen stellen Erfahrungen immensen Leids und unerhörter Anstrengungen, die Freude und das Glück, überlebt zu haben, sowie der Stolz auf den Sieg über eine tödliche Gefahr und einen erbarmungslosen Gegner wichtige Bestandteile des gesellschaftlichen Erinnerungshaushalts, des gesellschaftlichen Gedenkens und der gesellschaftlichen Geschichtsbilder dar.

Von Putin instrumentalisiert

Diese Erfahrungen prägen bis heute. So erfanden im Jahr 2012 liberale Journalisten in Tomsk das "Unsterbliche Regiment". Seitdem marschieren insbesondere in Russland, aber auch in anderen Teilen der Welt jährlich am 9. Mai Menschen mit Portraits von Familienangehörigen, die im Krieg waren, durch die Städte. Putin vereinnahmte die Initiative für eigene Zwecke, als er 2015 mit einem Bild seines Vaters an dem Gedenkmarsch teilnahm. Das ändert nichts daran, dass die Veranstaltungen den originären Wunsch der Menschen widerspiegeln, adäquat und individuell des Kriegs zu gedenken.

Putins Zugriff setzte letztlich die lange Geschichte der politischen Instrumentalisierung des 9. Mai fort. Das postsowjetische Russland unter Jelzin wollte gleichfalls die integrative Kraft des Feiertags und, ab 1995, mit einer jährlichen Siegesparade die Welt daran erinnern, dass Russland eine international bedeutsame Macht darstellte. Die Erinnerung an vergangene Leistungen schien zunächst einer kritischen Gesamtaufarbeitung der äußerst schwierigen sowjetischen Vergangenheit nicht zu widersprechen.

Ebenfalls 1995 ordnete Präsident Jelzin die vollständige Rehabilitierung der ehemaligen Kriegsgefangenen, Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen an, die sich im Krieg in deutscher Hand befunden hatten. Dafür waren sie ab 1945 als Verräter beschimpft sowie über Jahrzehnte hinweg benachteiligt worden. Seit dem Machtwechsel zu Putin entfallen in offiziellen Deutungen jedoch weitgehend kritische Blicke auf das Vergangene. Nun muss eine ausschließlich stolze Vergangenheit dafür herhalten, Putins eigene Herrschaft zu legitimieren und zu bekräftigen.

Daneben wurden außenpolitische Aussagen der Geschichtsdeutung auf Dauer offensiver. 2008 wurde auf der Parade am 9. Mai erstmals wieder schweres Militärgerät gezeigt. Diese Machtdemonstration reflektierte anhaltende russisch-westliche Zwistigkeiten über den russischen Einfluss im postsowjetischen Raum und in der Welt. Nachdem die Außenminister Hillary Clinton und Sergei Lawrow 2009 einen Neustart in den russisch-westlichen Beziehungen ausgerufen hatten, nahmen 2010 sogar Kontingente der ehemaligen Kriegsalliierten an der Moskauer Parade teil.

Die Jubiläumsfeierlichkeiten 2015 dokumentierten den neuen Tiefpunkt im russisch-westlichen Verhältnis. Ein Jahr nach der Annexion der Krim fanden sich kaum noch westliche Regierungschefs bereit, zu den Feierlichkeiten zu erscheinen. Russland dagegen nutzte den Festtag, um mit parallelen Paraden auf der Krim die Angliederung historisch zu rechtfertigen und zu forcieren. Fünf Jahre später, 2020, schlug Putin vor, den 75. Jahrestag des Siegs über Deutschland mit einer Neuauflage der Konferenz von Jalta zu begehen.

Stalins Opfer erhalten wenig Raum

Damit hätte er quasi durch die Hintertür internationale Anerkennung für die russische Krimpolitik und für russische Ansprüche auf globale Einflusszonen insgesamt erreicht. Die Konferenzidee fand im Westen keinen Widerhall. Die großen Feierlichkeiten zum 9. Mai hat bekanntermaßen die Corona-Krise verhindert, zum Leidwesen der Regierung.

Im komplexen Verhältnis Russlands zum Zweiten Weltkrieg fällt auf, dass Opfer stalinistischer Politik und Kriegführung gerade heutzutage in der russischen Erinnerungspolitik wenig Raum erhalten. Um die Bewertung des Hitler-Stalin-Pakts, um sowjetische Okkupations- und Repressionspolitik im Baltikum und in Osteuropa oder um Kriegerdenkmäler und -helden in der Ukraine und in Estland werden auf internationaler Bühne bittere Erinnerungskriege geführt.

Dabei ist gar nicht mehr auszumachen, welche Seite die Erinnerungsschlacht eröffnet hat, ob mit einseitigen Schuldzuschreibungen, nationalistischen Geschichtsklitterungen oder geschichtsvergessener Empathielosigkeit. Die Vehemenz dieser Geschichtskriege zeugt davon, dass die Deutung des Zweiten Weltkriegs nicht nur, aber auch in Russland an den Kern von Identität und Herrschaft rührt. Eine angemessene Würdigung der hellen und dunklen Seiten der Vergangenheit erscheint daher umso dringlicher und bleibt eine Aufgabe für zukünftige Tage des Sieges.

Die im Gastbeitrag geäußerten Ansichten geben die Meinung der Autoren wider und entsprechen nicht notwendigerweise denen der t-online.de-Redaktion.

- 75 Jahre Ende Zweiter Weltkrieg: Alle Artikel in der Übersicht

Korrektur: In einer früheren Version hieß es, Franklin D. Roosevelt hätte die USA auf der Potsdamer Konferenz 1945 vertreten. Natürlich war es sein Nachfolger Harry S. Truman. Wir haben den Fehler korrigiert und bitten, ihn zu entschuldigen.