Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Massive Kritik Wie die Ampel Einbürgerung erleichtern will

Die Ampel möchte Migranten die Einbürgerung erleichtern. Was ist genau geplant? Ein Überblick.

Entwertung des deutschen Passes oder wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer modernen Einwanderungsgesellschaft? Die Meinungen über die geplante Reform des Staatsbürgerschaftsrechts der Bundesregierung gehen weit auseinander. An diesem Mittwoch hat das Bundeskabinett die Pläne von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) gebilligt. "Wir schaffen ein modernes Einwanderungsrecht, das unserer vielfältigen Gesellschaft gerecht wird", sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Die Vorlage geht nun in den Bundestag.

Was die Regierung konkret verändern will, wie die Kritik lautet und wer davon profitieren könnte, lesen Sie hier im Überblick:

Was will die Regierung bei der Einbürgerung verändern?

Die Bundesregierung will die gesetzlichen Hürden für Einbürgerungen senken und bei länger in Deutschland lebenden Ausländern auch aktiv für die deutsche Staatsbürgerschaft werben. Bereits im Koalitionsvertrag hatte sich die Ampel darauf geeinigt, ein "modernes Staatsangehörigkeitsrecht" zu schaffen.

- Einbürgerungstest: Können Sie die schwierigsten Fragen beantworten?

Faeser sieht die Reform als wichtigen Faktor für die Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Für die Wettbewerbsfähigkeit sei ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht "ein entscheidender Schlüssel", sagte Faeser den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND). Nötig sei dabei auch eine bessere Integration schon länger hier lebender Ausländer.

Derzeit gilt: Ausländer müssen acht Jahre "dauerhaft und rechtmäßig" in Deutschland gelebt haben, um einen Anspruch auf Einbürgerung zu erhalten. Wer erfolgreich einen Integrationskurs abgeschlossen hat, kann diese Zeit auf sieben Jahre verkürzen. Die Frist verkürzt sich ein weiteres Mal um ein Jahr auf sechs Jahre, wenn der Antragsteller eine besondere Integrationsleistung vorweisen kann – dazu zählen etwa besonders gute Deutschkenntnisse, eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung oder ein längeres ehrenamtliches Engagement.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.

Diese Fristen will die Regierung nun verkürzen: Aus acht sollen fünf Jahre werden, bei besonderer Integrationsleistung soll der Antrag künftig bereits nach drei Jahren gestellt werden können.

Zudem plant die Ampel Sonderregelungen für ältere Menschen. Bislang galt, dass jeder ein Sprachniveau von mindestens B1 nachweisen muss. Das soll künftig für Menschen ab 67 Jahren entfallen. Sie sollen in einem mündlichen Test nachweisen, dass sie sich ohne Probleme im Alltag verständigen können. Auch der Wissenstest wird für diese Altersgruppe gestrichen. Eine solche Erleichterung hatte die Ampel bereits im Koalitionsvertrag angekündigt – um die Lebensleistung der Gastarbeiter anzuerkennen.

Zudem will die Bundesregierung den sogenannten Grundsatz zur Vermeidung der Mehrstaatlichkeit aufheben. Das heißt: Es soll künftig öfter möglich sein, eine andere Staatsbürgerschaft zu behalten. Derzeit ist das offiziell nur in bestimmten Ausnahmen und für Bürger anderer EU-Staaten möglich. Tatsächlich aber ist in den vergangenen Jahren der Anteil derer, die bei der Einbürgerung einen zweiten Pass hatten, immer weiter gestiegen: 2021 waren es 69 Prozent. In Deutschland geborenen Kinder ausländischer Eltern sollen künftig automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten.

Innenministerin Nancy Faeser hat zudem konkrete Ausschlusskriterien für eine Einbürgerung definiert. Bislang seien diese zu schwammig gewesen. So will sie beispielsweise die Formulierung streichen, dass sich der Antragsteller "in die deutschen Lebensverhältnisse" eingeordnet habe.

Wer den deutschen Pass will, muss sich schon jetzt zu den Werten einer freiheitlichen Gesellschaft bekennen. Künftig soll dazu vorgegeben werden: "Antisemitisch, rassistisch, fremdenfeindlich oder sonstige menschenverachtend motivierte Handlungen sind mit der Menschenwürdegarantie des Grundgesetzes (...) unvereinbar und verstoßen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung". Wer aus diesen Motiven Straftaten begeht, soll künftig nicht mehr eingebürgert werden können. "Wer unsere Werte nicht teilt, kann kein Deutscher werden", betonte Faeser am Mittwoch.

Das gilt bislang bereits, wenn die Person wegen einer schweren Straftat verurteilt wurde. Das macht eine Einbürgerung so lange unmöglich, bis die Straftat aus dem Strafregister gestrichen worden ist.

Ebenfalls bleibt die Voraussetzung, dass Antragssteller ihren Lebensunterhalt eigenständig sichern müssen. Ausnahmen sollen für Gastarbeiter gelten, die bis 1974 in die Bundesrepublik kamen, und Vertragsarbeitnehmer, die bis 1990 in die DDR einreisten. Für sie soll zum Beispiel ein unverschuldeter Jobverlust für die Einbürgerung "unschädlich" sein.

"Mit dem neuen Staatsangehörigkeitsrecht können Menschen, die von ihrer Arbeit leben, schneller Deutsche werden", erklärte Bundesjustizminister Marco Buschmann auf X, vormals Twitter. "Gleichzeitig verschärfen wir die Regeln für Transferleistungsempfänger", betonte der FDP-Politiker. "Denn wir brauchen Einwanderung in den Arbeitsmarkt, nicht in die sozialen Sicherungssysteme!

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.

Wie viele Menschen betrifft das und was bedeutet das für sie?

Relevant werden die Änderungen für alle Menschen, die ohne deutschen Pass in Deutschland leben. Das Bundesinnenministerium beziffert die Zahl der Menschen, die mit ausländischer Staatsbürgerschaft in Deutschland leben, auf rund zwölf Millionen. Knapp die Hälfte davon lebt bereits seit mehr als zehn Jahren in Deutschland. Die Tendenz ist steigend: Vor zehn Jahren belief sich die Zahl der Ausländer noch auf rund 7,6 Millionen.

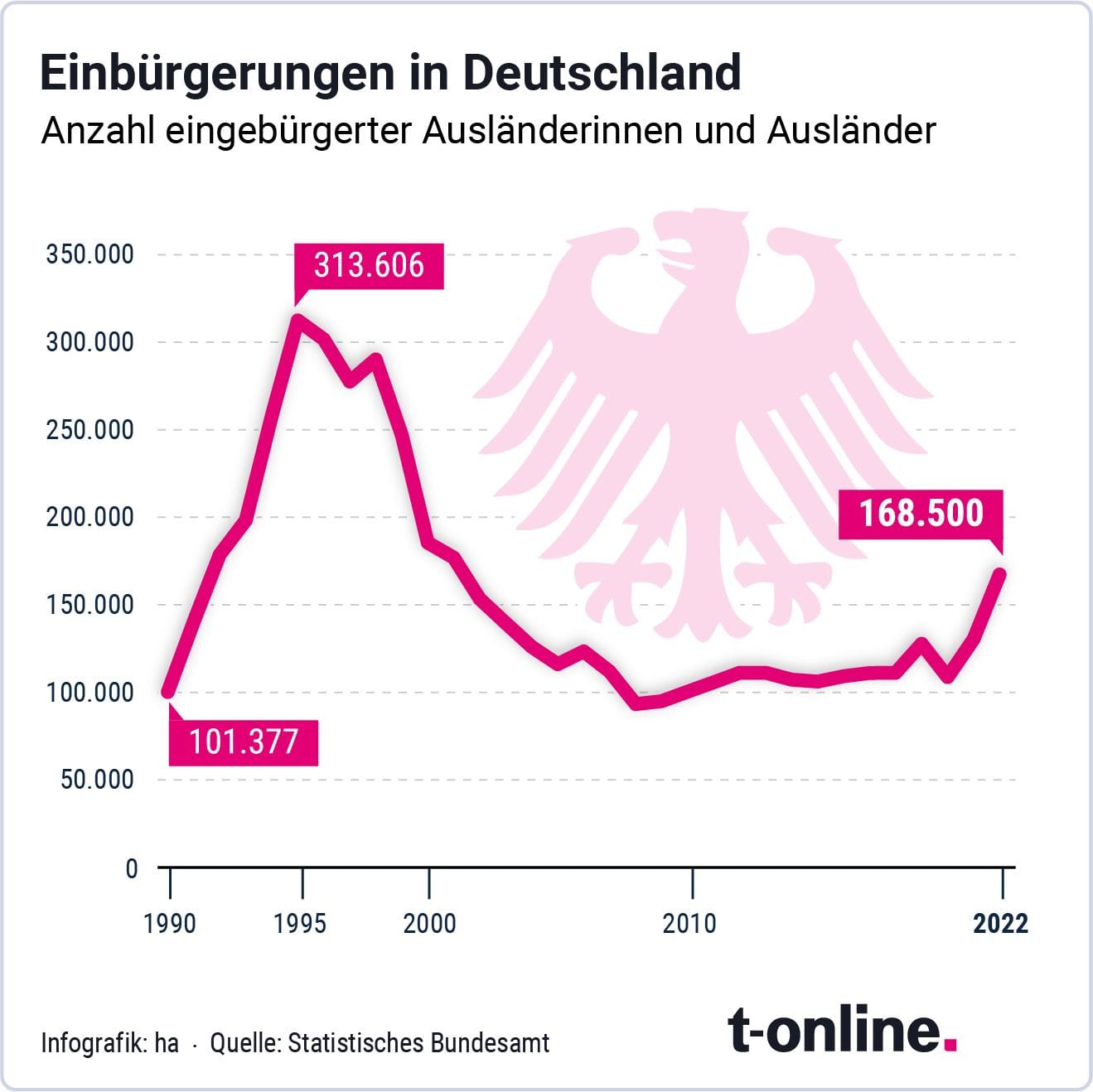

Die Einbürgerungsquote hingegen bewegt sich seit den 1990er-Jahren auf einem eher niedrigen Niveau. Ließen sich Ende der 90er-Jahre rund 300.000 Menschen pro Jahr einbürgern, sind es in den vergangenen Jahren jeweils rund 100.000 gewesen. Erst 2022 änderte sich das: 168.000 Menschen ließen sich einbürgern, ein starker Anstieg gegenüber den Vorjahren. Die Ampel erhofft sich, dass sich durch die Reform mehr Menschen einbürgern lassen.

Im vergangenen Jahr ließen sich vor allem Menschen aus der Türkei, Syrien, der Ukraine und dem Irak einbürgern. Insbesondere die Zahl der Syrer steigt seit Jahren stark. Denn viele der in Deutschland lebenden Syrer sind zwischen 2014 und 2016 eingereist und erfüllen nun die Anforderungen.

Mehr als 80 Prozent von ihnen ließen sich 2021 vorzeitig wegen besonderer Integrationsleistungen einbürgern, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. An den Einbürgerungen von Syrern allerdings dürfte das neue Gesetz nur wenig ändern, da der größte Teil dieser Gruppe bereits die derzeitigen Anforderungen erfüllt oder bald erfüllen wird.

Die Ampel zielt nach eigener Aussage vor allem auf Angehörige der Gastarbeitergeneration. Die Einbürgerungen von türkischen Staatsangehörigen etwa ist in den vergangenen zehn Jahren stark zurückgegangen, gleichzeitig stellen sie mit fast 1,5 Millionen die größte Ausländergruppe in Deutschland dar. Mehr als 250.000 sind bereits über 65 Jahre alt und könnten dementsprechend (bald) die vereinfachten Regeln in Anspruch nehmen.

Auch wenn man als Ausländer bereits ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht in Deutschland hat, bietet die Staatsbürgerschaft weitere Vorteile, etwa das Wahlrecht auf allen Ebenen, den Zugang zum Beamtenstatus sowie die Möglichkeit, sich uneingeschränkt in anderen EU-Ländern niederzulassen und zu arbeiten. Hinzu kommt die Visafreiheit für zahlreiche Staaten auf der Welt und die Möglichkeit, konsularischen Schutz im Ausland wahrzunehmen.

Welche Kritik gibt es an dem Vorhaben?

Die Union kritisiert die Pläne deutlich, sieht darin eine Entwertung des deutschen Passes. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Throm (CDU), kritisierte auf der Plattform X (vormals Twitter) den Plan, die Fristen zur Einbürgerung zu verkürzen: "Das birgt das große Risiko in sich, dass Menschen hier eingebürgert werden, die noch nicht hinreichend integriert sind, und das bei der deutschen Staatsbürgerschaft, die auf Ewigkeit verliehen wird."

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.

Auch von den Grünen kam Kritik. Fraktionsvize Konstantin von Notz kritisierte am Mittwoch im rbb24 Inforadio, Voraussetzung für die deutsche Staatsangehörigkeit sei, dass man in der Lage sein müsse, seinen Lebensunterhalt selbst und ohne Sozialleistungen zu bestreiten: "Wenn Sie zum Beispiel eine alleinerziehende Person haben, die eben aufgrund ihrer Belastungen auch durch die Pflichten in der Familie, die sie trägt, den eigenen Unterhalt nicht voll finanzieren kann, dann kann die die deutsche Staatsbürgerschaft nicht bekommen. Ein Mensch mit Behinderung, der das nicht kann, kann die deutsche Staatsbürgerschaft nicht bekommen." Das halten die Grünen für ungerecht, so von Notz.

Zustimmung für das Vorhaben gibt es aus der Wirtschaft. Der Abbau bürokratischer Hürden bei der Einbürgerung von Softwareingenieuren und Pflegekräften könne sich langfristig als wichtiger Standortvorteil für Deutschland erweisen, sagte etwa der Bundesgeschäftsführer Markus Jerger des Bundesverbands mittelständischer Wirtschaft vergangenen Herbst dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Mit dem Gesetz könne der Einwanderungsprozess am Ende positive Auswirkungen haben, sagte Achim Dercks von der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK). "In der ersten Runde für die Fachkräfte-Einwanderung ist das nicht so der entscheidende Punkt", schränkte er allerdings ein. "Für den Arbeitsmarkt sei es wichtiger, dass die Behörden schneller Aufenthaltserlaubnisse erteilten – und besser für zwölf Monate oder länger statt bisher sechs Monate."

Wie regeln andere EU-Länder die Einbürgerung?

Wer wann eingebürgert werden kann, ist von EU-Staat zu EU-Staat sehr unterschiedlich geregelt. Viele Staaten setzen etwa für Geflüchtete eine Aufenthaltsdauer von fünf Jahren voraus. Am einfachsten ist es in Portugal, wie der Politologe Rainer Bauböck vergangenen Herbst dem Deutschlandfunk sagte.

Das Land verzichte auf Einbürgerungstests und Einkommensnachweise. Zudem sind mehrfache Staatsangehörigkeiten zugelassen, auch für in Portugal geborene Kinder gelten besonders leichte Regeln. In Schweden gelten ähnlich einfache Regeln. Dort plant die neue Regierung nun, Sprachtests und Einkommensnachweise einzuführen.

Die Denkfabrik Migration Policy Insitute hat einen Index erstellt, der zeigt, wie einfach es für Migranten ist, die Staatsbürgerschaft zu beantragen. Portugal und Schweden liegen dabei mit mehr als 80 von 100 möglichen Punkten an der Spitze, Deutschland derzeit mit 42 Punkten im Mittelfeld. Besonders streng in der EU sind Österreich, Bulgarien und Estland.

- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP

- bundesregierung.de: Die Anspruchseinbürgerung

- destatis.de: Anzahl der Ausländer in Deutschland (gemäß AZR¹) von 1990 bis 2022

- bmi.bund.de: Einbürgerung

- bmi.bund.de: Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts

- bmi.bund.de: Gesetzentwurf für modernes Staatsangehörigkeitsrecht veröffentlicht – Faeser: "Erwerb der Staatsangehörigkeit ist stärkstes Bekenntnis zu Deutschland"

- mipex.eu: Access to Nationality

- deutschlandfunk.de: Einbürgerungsrechte in Europa – Interview mit Rainer Bauböck, EUI

Quellen anzeigen