Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Konflikte um knappe Ressourcen Alte Feinde könnten zu neuen Feinden werden

Wasser wird in Zeiten der Klimakrise eine immer wichtigere Ressource. In Zukunft könnten die Konflikte darum deutlich zunehmen. Sogar Kriege sind möglich.

Es ist ein gigantisches Projekt, dessen Bau die Kommunistische Partei Chinas am 25. Dezember 2024 bewilligte: Am Fluss Yarlung Tsangpo, der in Tibet entspringt, soll der größte Staudamm der Welt entstehen. 115 Milliarden Euro könnte das Projekt kosten, prognostiziert das Büro für Wasserressourcen in der chinesischen Provinz Chongyi.

Einmal gebaut und in Betrieb genommen, soll der gigantische Staudamm bis zu 300 Milliarden Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugen – und damit mehr als dreimal so viel wie das bislang größte Wasserkraftwerk der Welt, der Drei-Schluchten-Damm in der chinesischen Provinz Hubei.

Embed

Noch nähern China und Indien sich derzeit an

Kritik kommt jedoch aus Indien und Bangladesch. Denn der Yarlung Tsangpo, den das neue Wasserkraftwerk in Tibet aufstauen soll, fließt nicht allein durch China. Im Himalaja-Gebirge ändert der Fluss seinen Lauf nach Süden – wo er bald als Brahmaputra durch Indien und später unter weiteren Namen durch Bangladesch fließt.

Zwar befinden sich Indien und China nach vielen Jahren mit eskalierenden Grenzkonflikten aktuell in einer Phase der politischen Annäherung – doch das geplante Großprojekt könnte diese schwer belasten. Denn Indien sieht durch den chinesischen Staudamm seine eigene Wasserversorgung bedroht. Experten des US-amerikanischen Instituts Lowy mutmaßen, China könne durch weitere geplante Kraftwerke versuchen, den Lauf des Flusses nach Norden zu verändern und Indien und Bangladesch so eine der wichtigsten Süßwasserquellen nehmen. Beweise für diesen Plan gibt es allerdings nicht.

Die Befürchtungen in Neu Dehli und Dhaka zeigen, dass Wasser immer mehr zu einer entscheidenden geopolitischen Ressource wird. Schon jetzt drehen sich weltweit viele Konflikte darum. In Zukunft dürften sie angesichts der sich zuspitzenden Klimakrise weiter zunehmen. Denn nur 0,3 Prozent der weltweiten Wasserreserven sind als Süßwasser für Menschen zugänglich. Vor allem in diesen Regionen könnte der Kampf ums Wasser dann eskalieren.

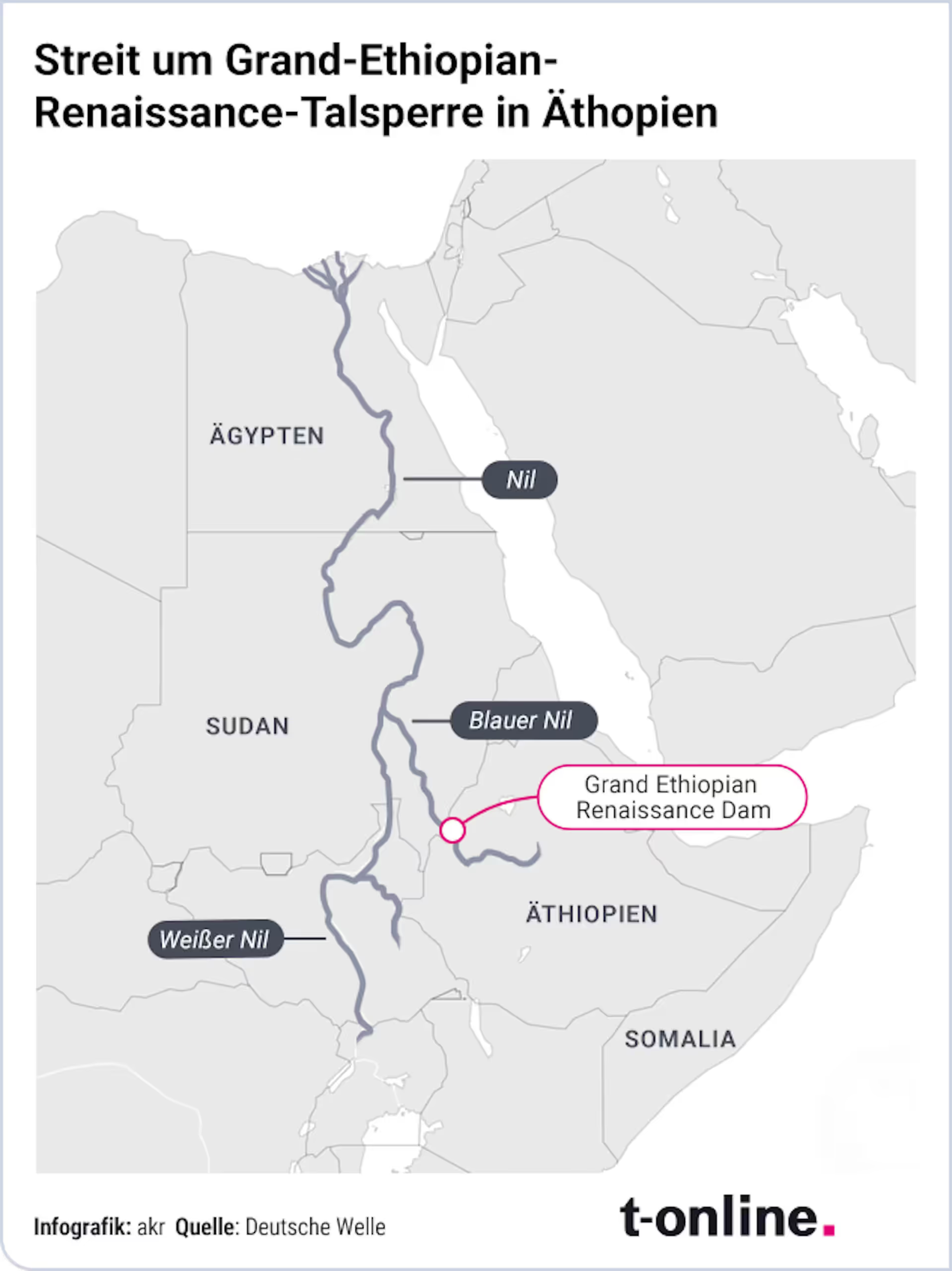

Streit ums Nilwasser in Nordafrika

Der Nil gilt als der längste Fluss der Erde. Er ist die Lebensader Ägyptens, des Sudans und Äthiopiens, wo der wichtigste Zufluss des großen Stroms, der Blaue Nil, entspringt. Dieser Zufluss sorgt seit Jahren für Streit zwischen den drei Anrainerstaaten. Äthiopien hat hier 2022 den Renaissance-Staudamm (GERD) in Betrieb genommen, den Ägypten als existenzielle Bedrohung betrachtet – denn es hat Sorge, dass das flussaufwärts gelegene Äthiopien die Durchleitung des Nilwassers als Druckmittel in Trockenzeiten einsetzen könnte.

Die Angst ist nicht ganz unbegründet, denn 85 Prozent des gesamten Nilwassers fließen über den Blauen Nil in Richtung Ägypten. Und aufgrund fehlender Verträge zwischen den beiden Ländern ist nicht abschließend geklärt, wie viel Wasser Äthiopien im Falle einer anhaltenden Dürre stauen darf.

Ägypten möchte eine garantierte Wassermenge festlegen, die ihm jährlich zur Verfügung steht. Äthiopien wünscht sich eine flexiblere Lösung und befürchtet im Falle einer anhaltenden Dürre den Pegel im Staubecken zu tief absenken zu müssen. Um diese Frage zu klären, wünschen sich Ägypten und der ebenfalls am Nil gelegene Sudan eine internationale Vermittlung. Äthiopien lehnt diesen Schritt bislang ab.

Äthiopien hingegen sieht das Projekt als Schlüssel zur wirtschaftlichen Entwicklung und Energieversorgung des Landes. Denn laut einer Einschätzung der Vereinten Nationen kann der Damm genug Energie produzieren, um den gesamten Strombedarf Äthiopiens abzudecken. Mehr zum Wasserkonflikt in Nordafrika lesen Sie hier.

Israel gräbt Palästina das Wasser ab

Nachdem Israel 1967 das Westjordanland und den Gazastreifen besetzt hatte, hob das Militär bestehende jordanische und ägyptische Gesetze zur Wassernutzung auf. Israel übernahm die Kontrolle über die Wasserinfrastruktur und teilte den Palästinensern nach eigenen Quoten Wasser zu. Neue Brunnen wurden kaum genehmigt, Reparaturen bestehender Anlagen verhindert. Auch Oberflächenwasser, wie das des Jordans, steht seitdem unter israelischer Kontrolle.

Trotz reicher Grundwasservorkommen in der Region erschwert Israel bis heute den Palästinensern den Zugang und verteilt das Wasser über die israelische Wassergesellschaft Mekerot ungleich, wie Untersuchungen von Wissenschaftlern der Ohio State University und Menschenrechtsorganisationen wie B'Tselem und Amnesty International zeigen.

Die israelischen Siedler im Westjordanland erhalten laut Schätzungen bis zu zehnmal so viel Wasser pro Kopf als die Palästinenser. Grund dafür ist laut Amnesty International und B'Tselem, dass Israel das Wasser nutzt, um das besetzte Westjordanland effektiver zu kontrollieren.

Dabei schien zwischenzeitlich ein Wandel möglich: 1993 unterzeichneten Israel und die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) das Oslo-Abkommen. Zwei Jahre später wurde Artikel 40 vereinbart, der die Wasserverteilung im Westjordanland regeln sollte. Demnach sollten die Palästinenser jährlich 196 Millionen Kubikmeter Grundwasser nutzen dürfen, Israel erhielt ein Kontingent von 483 Millionen Kubikmeter.

Doch Israel hält sich nicht an das Oslo-Abkommen: Tatsächlich erhielten die Palästinenser im Jahr 2021 nur 105 Millionen Kubikmeter Wasser. Gleichzeitig entnahm Israel laut einem Bericht der Weltbank mindestens 664 Millionen Kubikmeter Wasser aus denselben Quellen – zur Versorgung der eigenen Bevölkerung und der Siedlungen.

Lieferungen für Geld

Die Palästinenser müssen für die Wasserlieferungen durch Mekerot Geld bezahlen. Anträge auf größere Liefermengen werden oft abgelehnt, berichtet die israelische Menschenrechtsorganisation B'Tselem. Gerade in den Sommermonaten reiche das Wasser vielerorts nicht aus. Der durchschnittliche Verbrauch liegt dem Bericht zufolge bei 86 Litern pro Kopf und Tag – deutlich unter dem von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen Minimum von 100 Litern.

In manchen Orten, vor allem in den vollständig von Israel kontrollierten C-Gebieten des besetzten Westjordanlandes, sinkt der Tagesverbrauch auf bis zu 25 Liter. Hier verweigern israelische Behörden den Zugang zu Wasserleitungen und Sanitäranlagen. Stattdessen müssen die Menschen auf Wassertanks zurückgreifen, die teuer von Mekerot befüllt werden.

Spannungen in Zentralasien

Zentralasiatische Staaten wie Turkmenistan, Usbekistan und Kasachstan haben keine eigenen nennenswerten Süßwasservorkommen und sind daher in hohem Maße auf Wasserlieferungen aus dem Ausland angewiesen. Diese Abhängigkeit wird angesichts der Klimakrise zunehmend zur Belastung. Laut Angaben der Vereinten Nationen bezieht Turkmenistan 97 Prozent seines Wassers aus Nachbarländern. In Usbekistan liegt der Anteil bei 80 Prozent, in Kasachstan bei 41 Prozent.

Die für die Region besonders wichtigen Flüsse Amudarja und Syrdarja entspringen in den Hochgebirgen von Tadschikistan und Kirgisistan. Das dortige Wasservorkommen steht in starkem Kontrast zur Trockenheit in den Nachbarländern – eine geografische Gegebenheit, die schon seit Jahrzehnten für Spannungen sorgt. Vor dem Fall der Sowjetunion hatte Moskau derlei Angelegenheiten geregelt.

Embed

Ein besonders konfliktträchtiges Gebiet ist das fruchtbare Ferghanatal, das sich über mehrere Staaten erstreckt. Dort liegt die tadschikische Exklave Woruch, deren Umgebung sowohl Tadschikistan als auch Kirgisistan für sich beanspruchen. Die willkürliche Grenzziehung aus Sowjetzeiten erschwert eine Einigung. In der Vergangenheit kam es deshalb mehrfach zu gewaltsamen Auseinandersetzungen.

Das rund 300 Kilometer lange Tal beherbergt mit rund zehn Millionen Menschen etwa 20 Prozent der Bevölkerung Zentralasiens. Mit wachsender Bevölkerung und intensiver Landwirtschaft steigt auch der Wasserbedarf – und damit das Eskalationspotenzial in einer ohnehin angespannten Region.

Embed

Das Gap-Projekt der Türkei steht in der Kritik

In Südostanatolien treibt die Türkei seit Jahren ein ambitioniertes Staudamm- und Bewässerungsprojekt am Oberlauf von Euphrat und Trigris voran. Das Südostanatolien-Projekt (türkisch: Güneydoğu Anadolu Projesi, kurz: Gap) ist das größte regionale Entwicklungsprojekt des Landes. Es umfasst 22 Staudämme und 19 Wasserkraftwerke. Besonders umstritten ist der Ilisu-Staudamm, der den Tigris aufstaut und dazu führt, dass der Fluss teilweise in den Nachbarländern Irak und Syrien austrocknet.

Die Regierung des Irak ist darüber erbost. Sie glaubt, dass die Türkei durch das Gap-Projekt den Freundschaftsvertrag von 1946 bricht. Ankara winkt ab: Der Staudamm würde den Fluss des Tigris nur verbessern und hätte keine negativen Auswirkungen auf den Flusslauf im Irak.

Die Aussagen der Türkei scheinen allerdings nicht zu stimmen. Im Jahr 2022 erklärte der irakische Minister für Wasser, Mahdi Rashid al-Hamdani, der Wasserspiegel des Tigris sei infolge des Dammbaus um 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr abgesunken – mit Folgen für die Landwirtschaft, die Trinkwasserversorgung und das Ökosystem. Und so ist es kein Wunder, dass die Regierungen des Iran, Syriens und des Irak das türkische Großprojekt kritisieren.

Hinzu kommt Kritik an der Zwangsumsiedlung Zehntausender Menschen und der Überflutung historischer Stätten wie Hasankeyf. Menschenrechtsorganisationen und die Regierungen des Irak und Iran werfen der türkischen Regierung vor, mit dem Gap-Projekt auch politische Ziele zu verfolgen. Insbesondere könnte Ankara durch die Kontrolle des Süßwassers in der Region versuchen, die Kurden im Südosten der Türkei auf Regierungslinie zu bringen.

- planet-wissen.de: "Konfliktstoff Wasser"

- global-monitoring.com: "Konfliktpotenzial Wasser: Wie der Klimawandel die globale Sicherheit beeinflusst"

- boell.de: "Der Durst Palästinas"

- globalvoices.org: "Iraq, Iran, and local residents continue to oppose Turkey's hydroelectric projects along the Tigris" (Englisch)

- globalvoices.org: "The history of Turkey's unpopular hydroelectricity projects in Southeastern Anatolia" (Englisch)

- newarab.com: "'They steal and humiliate us': Why water is at the centre of Jordan-Israel tensions" (Englisch)

- climate-diplomacy.org: "Israel-Palestine: Water Sharing Conflict" (Englisch)

- newindianexpress.com: "China’s super dam in the Himalayan gorge" (Englisch)

- csdronline.com: "China’s New Brahmaputra Dam: Fresh Worries for India Amidst Rapprochement" (Englisch)

- rnd.de: "Krieg um Wasser: Wenn jeder Tropfen zum Konfliktgrund wird"

- amnesty.de: "Reichlich Ärger aufgestaut"

- tappwater.co: "Wasserkriege: Die Auswirkungen des Klimawandels auf die Wassersicherheit"

- amnesty.org: "The Occupation of Water" (Englisch)

- btselem.org: "Parched: Israel’s policy of water deprivation in the West Bank" (Englisch)

- origins.osu.edu: "An Environmental 'Nakba': Water, Trees, and Farms as Tools of Israeli Policy Toward Palestine" (Englisch)

Quellen anzeigen