Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.

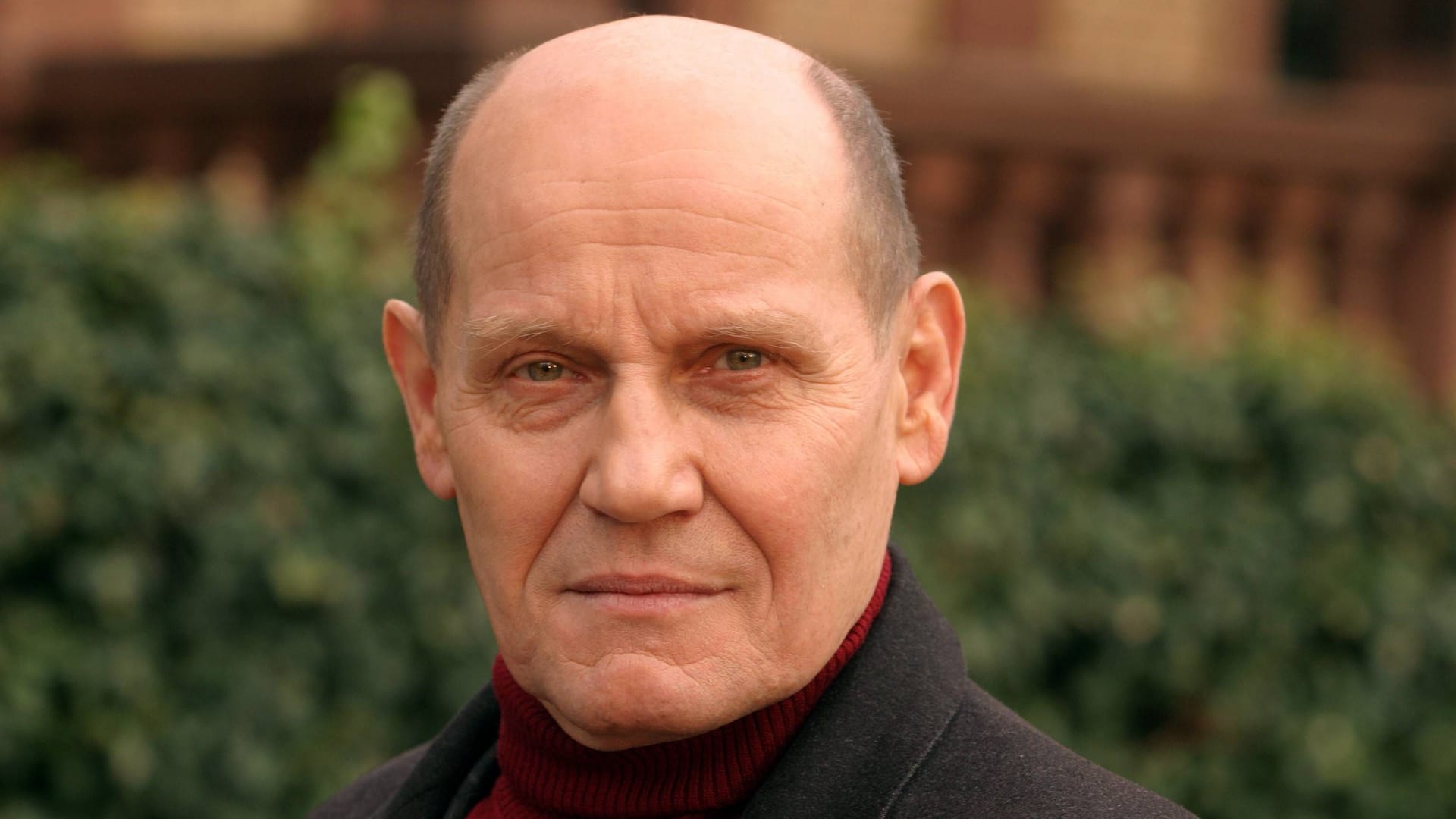

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Friedrich Merz Er hat gleich zwei gewaltige Probleme

Friedrich Merz sieht seine Regierung nicht in der Krise. Der Kanzler gibt sich in der Sommerpressekonferenz optimistisch. Und lässt dennoch zwei zentrale Probleme seiner Kanzlerschaft erkennen.

Es dauert eine halbe Stunde, dann ist Friedrich Merz bei Helmut Kohl angekommen. "Natürlich, es gibt in jeder Koalition immer mal wieder auch Meinungsverschiedenheiten", sagt Merz. "Schauen Sie mal den Beginn der Regierungszeit von Helmut Kohl 1983 an, die von erheblichen Turbulenzen begleitet war."

Es sei nichts Außergewöhnliches, findet Merz, dass in einer Regierung "zu Beginn mal Reibungsverluste entstehen", dass man "ein bisschen nachjustieren" oder "Prozesse besser organisieren" müsse. Aber: "Ganz ehrlich: Es ist keine Krise. Es ist eine Situation, die besser sein könnte."

Eine "Situation, die besser sein könnte"? Wenn man das so nennen will, dann hatte Helmut Kohl eine solche Situation tatsächlich von Beginn an, ähnlich wie Friedrich Merz. Kohls Kanzlerschaft entstand aus den Ruinen der sozialliberalen Koalition von SPD-Kanzler Helmut Schmidt. Die FDP hatte damals in einer Wirtschaftskrise mit dem Lambsdorff-Papier harte liberale Reformen gefordert, die nicht nur von der SPD als Provokation und "Scheidungsbrief" verstanden wurden.

- Sommerpressekonferenz: Merz' schöne neue Welt findet ein jähes Ende

Eine Wirtschaftskrise, ein CDU-Kanzler und freundliche Hilfestellung der FDP beim Regierungswechsel: Es gibt also Parallelen zwischen dem frühen Merz und dem frühen Kohl. Doch die historische Anleihe, mit der sich der Bundeskanzler an diesem Freitag bei seiner Sommerpressekonferenz in Berlin zu erklären versucht, kann über eines nicht hinwegtäuschen: In Merz’ Kanzlerschaft haben sich gleich zwei Muster etabliert, von denen selbst Parteifreunde sagen, dass sie noch zu gewaltigen Problem führen können.

Der Zuversichtsbeauftragte

Die Sommerpressekonferenz des Bundeskanzlers ist seit Jahren der Ort, um eine erste Bilanz zu ziehen. Die fällt bei Politikern oft ein wenig positiver aus als bei den politischen Beobachtern in Berlin, um es vorsichtig zu formulieren. Da ist Friedrich Merz an diesem Freitag keine Ausnahme.

Und Schwarz-Rot war ja tatsächlich nicht untätig: Zehn Kabinettssitzungen, 60 beschlossene Vorhaben, darunter 17 Gesetzentwürfe, drei Verordnungen und zwei Allgemeine Verwaltungsvorschriften – so fasst die Bundesregierung ihre Arbeit nach mehr als 70 Tagen selbst zusammen.

Darunter: ein Sondervermögen für die Infrastruktur und eine Reform der Schuldenbremse für die Verteidigung. Ein Investitions-Sofortprogramm. Entlastungen bei den Energiepreisen, Verlängerung der Mietpreisbremse. Und die versprochene "Asylwende" mit Grenzkontrollen und der Aussetzung des Familiennachzugs.

Friedrich Merz spricht über all das zu Beginn der Pressekonferenz fast zehn Minuten lang. Vom ersten Tag an, sagt er, sei man konfrontiert gewesen mit einer Reihe von innenpolitischen und außenpolitischen Herausforderungen. Er gibt dann einmal mehr den Zuversichtsbeauftragten: "Die Bundesrepublik Deutschland, unser Land, ist stark genug, diese Aufgaben auch aus eigener Kraft lösen zu können."

Das Muster mit den großen Versprechen

Friedrich Merz verbreitet aber nicht nur Zuversicht. Er präsentiert in der Sommerpressekonferenz wieder einen Haufen Ideen, wie das funktionieren soll mit dem Lösen der großen Aufgaben. Wettbewerbsfähiger will der Kanzler Deutschland machen, innovationsfähiger auch. Die Haushalte sollen entlastet werden, Stichwort: Generationengerechtigkeit. Gleichzeitig soll der Sozialstaat "erhalten" werden, aber eben "leistungsfähig".

Es soll "weniger Regulierung" geben, was sonst, denn: Bürokratieabbau nehme die Regierung sehr ernst. Eine Reform der sozialen Sicherungssysteme soll schon in der zweiten Jahreshälfte "auf den Weg" gebracht werden. Und die "konventionell stärkste Armee Europas" will Friedrich Merz auch noch schaffen. Deutschland solle so "Motor werden für die Wirtschaft und auch für die Verteidigung in Europa".

Es sind gewaltige Versprechen und so viele gleichzeitig, dass selbst manchem in seiner Partei schwindelig wird. Es ist das erste Muster seiner bisherigen Kanzlerschaft, das noch zu Problemen führen kann. Denn anders als in der Opposition, in der Merz seine bisherige politische Karriere verbracht hat, erwartet man von ihm jetzt, seine Versprechen auch einzulösen. Das, so sagen es manche Unionspolitiker, hat Merz noch immer nicht ganz verinnerlicht.

Zweimal sind Merz seine Versprechen schon gewaltig auf die sprichwörtlichen Füße gefallen. Das erste Mal beim Sondervermögen und der Reform der Schuldenbremse. Merz versprach noch im Wahlkampf, alles zu tun, um beides zu verhindern. Nur um dann noch vor dem offiziellen Amtsantritt beides schnell mit dem alten Bundestag zu beschließen. Unionspolitiker berichteten von Unmengen wütender Wähler.

Das zweite Mal war die Sache mit der Stromsteuer. Die CDU und Merz’ Regierung schrieben in alle Papiere, die sie finden konnten, dass diese als Sofortmaßnahme für alle Menschen aufs Mindestmaß gesenkt werden solle. Doch als es konkret wurde in den Verhandlungen, fand Schwarz-Rot im 500-Milliarden-Etat partout keine 5,4 Milliarden Euro mehr, die für die Entlastung der Bürger nötig wären. Der Protest war riesig – nicht zuletzt in der Union selbst.

Das Muster mit den fehlenden Mehrheiten

Das zweite Muster von Merz’ Kanzlerschaft, das ihm noch große Probleme verursachen könnte, prägt die meiste Zeit der Sommerpressekonferenz: Der Kanzler hat immer wieder Schwierigkeiten, eine Mehrheit im Bundestag zu finden. Das erste Mal war das ganz zu Beginn so, bei seiner Kanzlerwahl, die erst im zweiten Wahlgang klappte. Das zweite Mal war erst vorige Woche.

Die schwarz-rote Koalition musste am vergangenen Freitag die eigentlich fest verabredete Wahl der Verfassungsrichter im Bundestag absagen. Ein Teil der Unionsfraktion rebellierte gegen eine Kandidatin: Frauke Brosius-Gersdorf.

Friedrich Merz stellt sich auch an diesem Freitag explizit nicht hinter Brosius-Gersdorf, ganz anders als sein Koalitionspartner, die SPD. Für Merz steht die gesamte Absprache wieder in Frage. Man wisse ja gar nicht, "wer die Kandidatinnen und Kandidaten bei einer Wiederholungswahl sein werden", antwortet er auf die Frage, ob sich Brosius-Gersdorf nun in der Unionsfraktion vorstellen werde.

Als es um die Sorge vor einem Kulturkampf geht, kritisiert Merz dann zwar ihre Kritiker. "Was Frau Brosius-Gersdorf in den letzten Wochen erlebt hat, ist völlig inakzeptabel", sagt er. Die Kritik sei zum Teil "unsachlich gewesen, polemisch gewesen", auch "beleidigend und herabsetzend".

Eine Lösung für den Schlamassel der Richterwahl hat Friedrich Merz offensichtlich nicht. Er versucht im Gegenteil, so viel Raum zwischen sich und das Problem zu bringen wie möglich. Eine Lösung zu besprechen, sei jetzt Aufgabe der Fraktionen, sagt er. (Und nicht seine, sagt er nicht.) Er vertraue darauf, dass die Fraktionen das "gut machen werden".

Die Widerständler dürften sich bestärkt fühlen

Das ist nach den vergangenen Tagen ein bemerkenswerter Vertrauensvorschuss für die Fraktionen im Fall Brosius-Gersdorf. Das dahinterstehende Muster aber, dass die Union nicht immer hinter ihrer Führung steht, könnte mittelfristig noch viel gefährlicher werden für Friedrich Merz. Und er tut auch in der Sommerpressekonferenz nichts dafür, es zu entschärfen – im Gegenteil.

Einige aus der Union, so die Befürchtung, hätten am Fall Brosius-Gersdorf gemerkt, dass sich mit nur wenigen Mitstreitern erfolgreich Widerstand in der Fraktion organisieren lasse, sagt mancher in der CDU nun selbst. Ohne Fraktionsdisziplin aber funktioniere eine Regierung nicht. Zumal viele große, konfliktträchtige Projekte noch anstehen.

Friedrich Merz sagt zwar, man wolle künftig früher "über solche Vorschläge sprechen" und "besser in die Fraktion hineinhören". Aber er sagt eben auch etwas, das die Widerständler noch bestärken dürfte: "Man kann Abgeordneten keine Befehle erteilen, wie sie abzustimmen haben im Deutschen Bundestag." Und: "Wenn ein Abgeordneter sagt, das ist für mich eine Gewissensfrage, dann ist das eine Gewissensfrage."

Jede Abstimmung im Bundestag – eine potenzielle Gewissensfrage? Es ist, zu Ende gedacht, der Abschied vom Prinzip Fraktionsdisziplin. Friedrich Merz dürfte sich noch wünschen, dass seine Leute das nicht zu ernst nehmen. Sonst wird’s richtig kompliziert. Aber – Stichwort: Zuversicht – immerhin erst nach der Sommerpause.

- Sommerpressekonferenz mit Friedrich Merz am 18. Juli 2025