Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.

Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.Tagesanbruch Er steht jetzt schon zwischen den Fronten

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

viva il Papa, es lebe der Papst! So feierten gestern Abend in Rom Tausende den neuen Papst: Leo XIV. Seine Wahl war eine mehrfache Überraschung: Er hatte vorab nicht zu den absoluten Favoriten gezählt – und wohl niemand hatte so bald weißen Rauch erwartet. Doch der 69-Jährige, der eigentlich Robert Prevost heißt, hat das Konklave der Kardinäle rasch überzeugt.

Embed

Zwei zentrale Fragen stellen sich nach einer solchen Wahl: Wer ist der Mann eigentlich, der nun die so mächtige katholische Kirche leiten wird? Und: Wohin wird er sie steuern? Die Antwort auf die letzte Frage lässt sich mit der auf die erste schon jetzt erahnen.

Prevost ist zwar der erste US-Amerikaner im Papstamt, aber wie sein Vorgänger Franziskus war er in Südamerika aktiv. Dort war er als Missionar in Peru tätig, gründete Pfarreien, leitete ein Priesterseminar und bildete Bischöfe aus. Er besitzt auch die peruanische Staatsangehörigkeit. Seine erste Ansprache an die Welt am gestrigen Abend hielt er in lupenreinem Italienisch – und dankte auf Spanisch seiner "lieben Diözese" in Peru. Neben Englisch, Portugiesisch und Latein soll er außerdem auch Deutsch beherrschen.

Ein Weltenbürger also, der sich in der Vergangenheit für die Armen und für soziale Gerechtigkeit starkgemacht hat. Damit dürfte er Donald Trump kaum gefallen, kommentiert meine Kollegin Ellen Ivits. Zugleich ist er ein in der Kirche hervorragend vernetzter Funktionär: 2023 wurde er Präfekt des mächtigen Dikasteriums, das weltweit Bischöfe auswählt. Im selben Jahr wurde er von Franziskus zum Kardinal ernannt. Seinem Vorgänger soll er sehr nahe gestanden haben. An ihn erinnerte der neue Pontifex in seiner Rede in warmen Worten.

Mit Spannung erwartet wird nun, wie sich der neue Papst zu den größten Krisen unserer Zeit verhält. Einen Hinweis, worauf er dabei seinen Fokus setzen will, könnte seine Rede am gestrigen Abend geben: Die begann er mit dem Friedenswunsch und endete mit der Aufforderung, Brücken zu bauen, "um ein einziges Volk zu sein, um Frieden zu haben".

Die große Frage aber ist, was das bedeutet. Auch sein Vorgänger betonte oft den Frieden – für seinen Umgang mit dem Ukraine-Krieg aber wurde Franziskus scharf kritisiert. Lange schwieg er zu russischen Kriegsverbrechen – und als er konkret wurde, ließen sich seine Worte gut und gerne als Kritik an der sich verteidigenden Ukraine auslegen. Als Empfehlung, sie solle als militärisch schwächere Partei im Konflikt dem Angreifer Putin entgegenkommen.

Schon jetzt buhlen die zwei Gegner im Ukraine-Krieg um seine Gunst: Putin betonte am Donnerstagabend, er wolle den "konstruktiven Dialog" zwischen Vatikan und Russland weiter entwickeln. Selenskyj hingegen wünschte sich "fortgesetzte moralische und geistliche Unterstützung des Vatikans", um dauerhaften Frieden zu erreichen.

Mehr noch als die Weltpolitik könnten den Papst jedoch die innerkirchlichen Konflikte und Reformbestrebungen beschäftigen. 1,4 Milliarden Gläubige gibt es weltweit, Tendenz steigend.* Zuletzt wuchs die Kirche besonders stark in Afrika, in Europa ist die Lage für sie schwieriger. Allein in Deutschland sind in den vergangenen zehn Jahren drei Millionen Menschen aus der Kirche ausgetreten.

Das Thema, das viele zum Austritt aus der Kirche bewegte, ist gerade in Deutschland wieder aktuell: sexueller Missbrauch. Gestern erschien eine großangelegte Studie im Bistum Speyer zum Missbrauch durch Priester, Diakone, Ordensangehörige und Mitarbeiter ab 1946. Die Untersuchung geht bei den Tätern von 109 Geistlichen und 41 Nichtklerikern aus, spricht von viel Skrupellosigkeit, strukturellen Fehlern in der Aufarbeitung und einer "Riesendunkelziffer".

Das müsste sich für viele ändern, damit die Kirche wieder glaubwürdig wird in ihrem Einsatz gerade für die Armen und Schwachen. Der jetzige Papst Leo XIV. aber stand in der Vergangenheit in der Kritik, weil er als Bischof Missbrauchsfälle nicht entschieden genug verfolgt haben soll. Er selbst weist die Vorwürfe zurück.

Und wie hält der neue Papst es mit den Frauen? Auch hier gibt es Druck aus Deutschland auf Rom: Georg Bätzing, Chef der deutschen Bischöfe, forderte im Oktober, auch Frauen die Diakonatsweihe zu spenden – also die Vorstufe zur Priesterweihe. Außerdem will er, dass katholische Pfarrer heiraten dürfen. Die Hälfte der Weltbevölkerung qua Geschlecht nicht mehr ausschließen – für Bätzing ist es ein Weg, um die Kirchen wieder zu füllen und mehr Nachwuchs zu erreichen.

Unter Franziskus durften solche Fragen immerhin erörtert werden, er erlaubte Frauen außerdem die Teilnahme bei der Versammlung der Bischöfe – schon das war ein Novum. Von Leo XIV. gibt es zur Rolle der Frau in der Kirche widerstreitende Zitate. Wie viel Reform wird er wagen? Das wird sich in den nächsten Monaten zeigen müssen.

*Hinweis der Redaktion: Hier hieß es zunächst, die Mitgliederzahl der Kirche sinke insgesamt weltweit. Das wurde korrigiert. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Verräterische Trauer und Angst bei der AfD

Heute wird Wladimir Putin in Russland seine große Militärparade feiern. Eigentlich ist sie Tradition in Russland, um den Sieg über die deutsche Nazi-Herrschaft 1945 zu feiern. Doch unter Putin ist sie auch ein starkes Propagandainstrument, um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu rechtfertigen: Dort kämpften russische Soldaten wie damals die Truppen der Sowjetarmee gegen Deutschland nicht aus Habgier, sondern gegen Faschisten. Das behauptet der Kriegstreiber Putin seinem Volk gegenüber.

Willige Statisten bei dieser Propagandashow werden zwei Abgeordnete des BSW sein, wie meine Kollegen Carsten Janz und Jonas Mueller-Töwe hier berichten. Von der AfD, deren Politiker normalerweise gerne trotz Krieg und Kriegsverbrechen nach Russland reisen, will hingegen niemand zur Parade fliegen. Den Bundestagsabgeordneten hat die Fraktionsspitze um Alice Weidel und Tino Chrupalla eine entsprechende Anweisung erteilt. Grund dafür ist allerdings nicht etwa die plötzlich entdeckte Solidarität mit engen Partnern Deutschlands in Osteuropa – sondern dass die AfD das Ende von Hitlerdeutschland als Niederlage begreift, die es nicht mit "Siegermächten" zu feiern gilt.

Der AfD-Abgeordnete Rainer Rothfuß, sonst regelmäßiger Russland-Besucher, erklärte t-online: Er freue sich, dass das BSW hinfahre, um die Normalisierung des Verhältnisses zu Russland aktiv voranzutreiben, werde selbst aber nicht nach Moskau reisen. Als "patriotische Partei" habe man in der AfD "natürlich ein bisschen Bauchschmerzen". "Weil wir sagen: Es ist eigentlich ein Tag der Trauer", so Rothfuß. "Unser Land, egal wer da jetzt als der Schuldige ausgemacht wird, hat einfach wahnsinnig gelitten – auch unter der sogenannten Befreiung, die da gefeiert wird."

Es sind Sätze, die das Weltbild zeigen, das in der AfD vorherrscht: Die Verbrechen der Nationalsozialisten, ihr Raubzug durch und ihre Terrorherrschaft in Europa, die Millionen Kriegstoten und Vertriebenen, die Entrechtung und Ermordung von Millionen Juden, Sinti, Roma, Behinderten und Homosexuellen – sie sind der AfD nicht einmal eine Erwähnung wert. Und das Ende von Hitlerdeutschland ist für sie kein Grund zur Freude. Stattdessen werden die deutschen Täter allein zu Opfern gemacht. 80 Jahre nach Kriegsende, in einer Zeit, in der die letzten Zeitzeugen sterben, sieht die Partei sich selbst stark und die Erinnerung schwach genug, um auch die übelste Geschichtsklitterung groß zu spielen.

Denn Rothfuß ist bei Weitem nicht der Einzige in der AfD, der so denkt, der so spricht, der so schreibt. Schon 2023 wertete AfD-Chefin Alice Weidel die Kapitulation des Nazi-Regimes nicht als Grund, zu feiern – sondern als "Niederlage des eigenen Landes". Der Brandenburger AfD-Fraktionschef Christoph Berndt schrieb auf Telegram am Donnerstag: Das Kriegsende sei in Anbetracht der vielen deutschen Todes- und Vergewaltigungsopfer "alles andere als ein Feiertag". Der Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke schrieb mit Blick auf deutsche Opfer vom "Untergang eines Teils unserer Kultur" und mahnte zugleich in der Gegenwart vor "millionenfacher kulturfremder Zuwanderung", die die "Substanz unseres Volkes in Frage" stelle.

Von den Opfern der Nationalsozialisten, von den Gräueltaten des deutschen Volkes damals, von dem Grund, der den Einsatz der Alliierten erst nötig machte? Kein einziges Wort aus ihren Mündern.

Sätze wie die von Weidel, Höcke, Berndt zum 8. Mai sind verräterisch. Sie zeigen, wie groß die Nähe der AfD zum Nationalsozialismus ist, wie weit verbreitet rechtsextremistische Ansichten sind und wie tief in der Partei das Verständnis von einem deutschen Volk sitzt, das sich über Gene, Blut, Herkunft definiert. Letzteres ist einer der Hauptgründe für die Hochstufung der Partei durch den Verfassungsschutz am Freitag hin zu gesichert rechtsextrem.

Vorerst allerdings darf die Behörde die AfD in der Öffentlichkeit so nicht mehr benennen. Gestern gab das Verwaltungsgericht Köln bekannt, der Verfassungsschutz habe eine sogenannte Stillhaltezusage abgegeben. Wichtig daran ist: Der Verfassungsschutz ändert seine Einschätzung damit nicht. Er nimmt sie nicht zurück. Er setzt sie in der Öffentlichkeit nur vorläufig aus, bis ein Eilverfahren vor Gericht geklärt ist – denn die AfD hat gegen die Höherstufung geklagt.

Dieser Schritt der Behörde war erwartet worden. Es ist ein recht übliches Vorgehen in unserem Rechtsstaat. Die AfD kennt es im Übrigen aus vorangegangenen Verfahren gut, in denen der Verfassungsschutz ebenfalls eine sogenannte Stillhaltezusage abgegeben hat – und in den folgenden Verfahren Recht erhielt.

Dennoch trat die AfD nun eine umfassende Fake-News-Kampagne los: Erst ihr Anwalt, dann ihr freundlich gesinnte Fake-News-Portale und schließlich ihre eigenen Funktionäre behaupteten fälschlicherweise, der Verfassungsschutz habe seine Einschätzung zurückgezogen oder sei vor Gericht unterlegen. Von einem "Teil-Erfolg vor Gericht" schrieben die AfD-Chefs in einer Stellungnahme, während der niedersächsische AfD-Landesvorsitzende Ansgar Schledde sogar vom "Sieg des Rechtsstaats" faselte und verlangte, die Verantwortlichen bei Verfassungsschutz wie in der Politik müssten "zur Rechenschaft gezogen werden".

Diese Kampagne war gut vorbereitet und geplant. Weidel und Chrupalla saßen zu dem Zeitpunkt, als ihre Pressemitteilung an die Presse ging, im Bundestag und hörten in der Gedenkstunde zum 8. Mai unter anderem dem Bundespräsidenten zu, der vor erstarkenden rechtsextremistischen Kräften in Deutschland warnte, die demokratische Institutionen verhöhnen und bedrohen.

So falsch und ärgerlich die Kampagne, so sehr verrät sie eins: Wie sehr die AfD die Höherstufung durch den Verfassungsschutz fürchtet.

Was steht an?

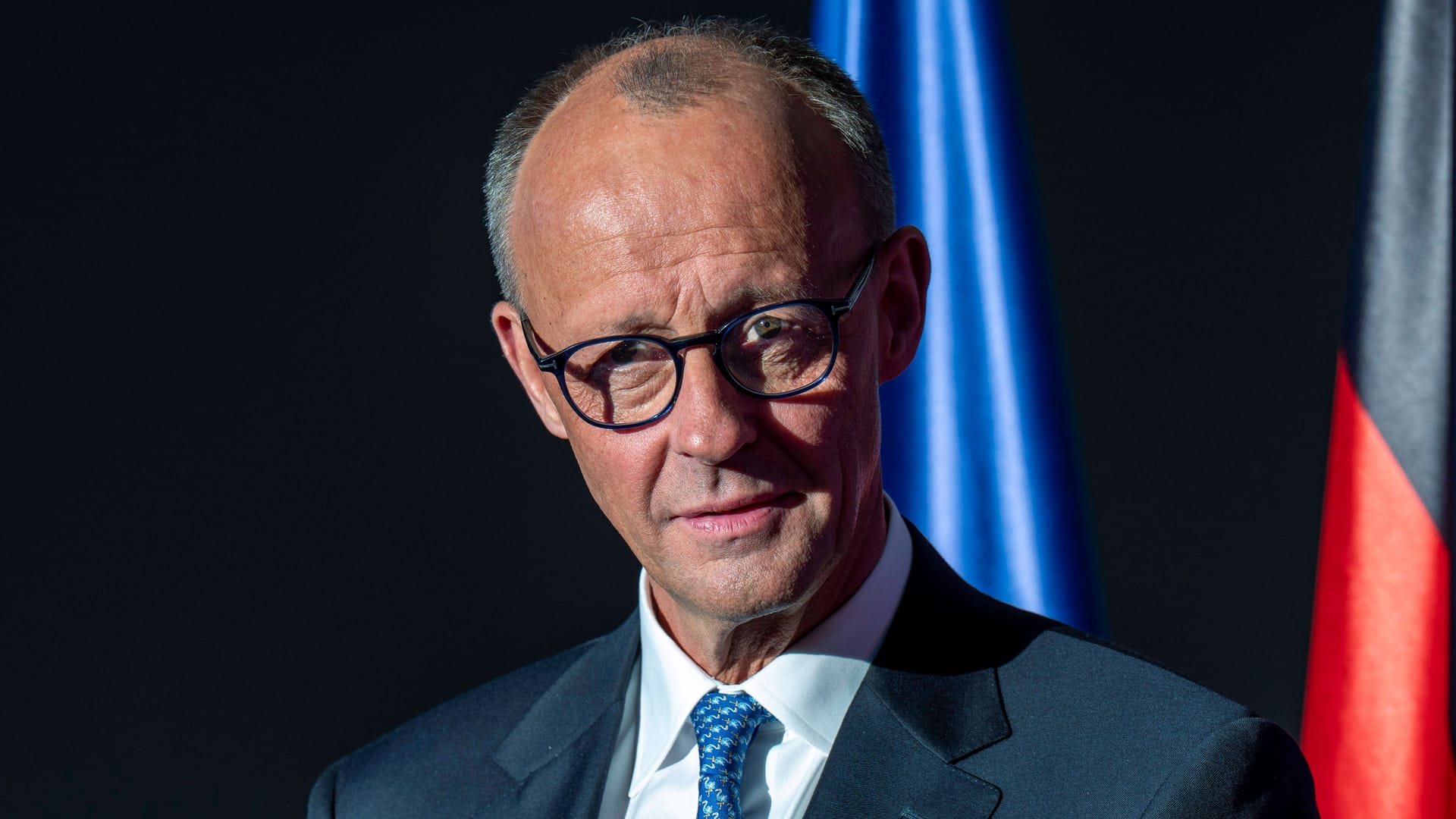

Merz bei EU und Nato in Brüssel: Drei Tage nach seinem Amtsantritt bricht der neue Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach Brüssel zu seiner zweiten Auslandsreise auf. Dort will er EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EU-Ratspräsident António Costa und Nato-Generalsekretär Mark Rutte treffen. Am Donnerstag telefonierte Merz erstmals mit US-Präsident Trump, der ankündigte, nach Deutschland kommen zu wollen.

Linke steckt sich die nächsten Ziele: Die Linkspartei trifft sich heute und Samstag zu einem Bundesparteitag im sächsischen Chemnitz. Nach ihrem unerwartet guten Abschneiden bei der Bundestagswahl und einem rasanten Mitgliederwachstum steckt die Partei dort ihre künftige Linie ab.

Frankreich und Polen besiegeln Freundschaftsvertrag: Frankreich und Polen besiegeln am Freitag einen Freundschafts- und Kooperationsvertrag. Präsident Emmanuel Macron und Ministerpräsident Donald Tusk treffen sich dazu in der ostfranzösischen Großstadt Nancy.

China legt Außenhandelsdaten für April vor: Vor dem Hintergrund des Zollkonflikts mit den USA legt Chinas Zollbehörde am Freitag die Zahlen für den Außenhandel im April vor. Die Daten werden an den Märkten mit Spannung erwartet.

Lesetipps

Friedrich Merz kennt Strafrunden, wie er sie bei seiner Kanzlerwahl drehen musste. Das liegt auch an seinem Naturell. Das macht ihn authentisch, aber auch verwundbar – denn zwei starke Konkurrenten warten schon, erklärt Christoph Schwennicke in seiner Kolumne.

Uli Hoeneß würdigt seinen engen Freund Jupp Heynckes zu dessen 80. Geburtstag. Im Exklusiv-Gespräch mit meinem Kollegen Julian Buhl stellt er Heynckes über alle anderen Erfolgstrainer – explizit auch über Pep Guardiola und Ottmar Hitzfeld.

Zum Schluss

Ich wünsche Ihnen einen friedlichen Freitag. Morgen schreibt Florian Harms wieder für Sie.

Herzlichst

Ihre Annika Leister

Politische Reporterin im Hauptstadtbüro von t-online

X: @AnnLei1

Was denken Sie über die wichtigsten Themen des Tages? Schreiben Sie es uns per E-Mail an t-online-newsletter@stroeer.de.

Mit Material von dpa.

Den täglichen Tagesanbruch-Newsletter können Sie hier kostenlos abonnieren.

Alle Tagesanbruch-Ausgaben finden Sie hier.

Alle Nachrichten lesen Sie hier.