Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Klimahistoriker "Das kann nicht einmal Trump abschaffen"

Die Klimakrise eskaliert weiter, unbeeindruckt demontiert Donald Trump Gegenmaßnahmen. Klimahistoriker Franz Mauelshagen erklärt, wie groß der menschengemachte Schaden am Klima bereits ist.

Die Gefahren der globalen Erwärmung sind bekannt, die Gründe für die Klimakrise ebenso. Doch eine effektive Eindämmung der globalen Emissionen von Treibhausgasen gibt es nicht. Wie dramatisch ist die Lage bereits? Seit wann verändert der Mensch das Klima? Und wie könnten Deutschland und Europa auch geopolitisch von einem konsequenten Klimaschutz profitieren? Diese Fragen beantwortet der Klimahistoriker Franz Mauelshagen im Gespräch.

t-online: Herr Mauelshagen, wie stark hat der Mensch bislang in das Klima der Erde eingegriffen?

Franz Mauelshagen: Sehr stark und leider dauerhaft. Seit mehr als zwei Millionen Jahren wechseln sich Glaziale und Interglaziale, also kältere und wärmere Phasen, ab. Diese zyklische Abfolge ist bedingt durch kleine Veränderungen in der Entfernung und in der Position, in der die Erde die Sonne umkreist. Beim Übergang von wärmeren Zwischeneiszeiten in kältere Glaziale spielen aber auch Kohlendioxidkonzentrationen in der Atmosphäre eine wichtige Rolle. Die sind heute im Vergleich zum natürlichen Verlauf früherer Zwischeneiszeiten viel zu hoch.

Wie verläuft der Wechsel zwischen globalen Kalt- und Warmzeiten eigentlich?

In Warmzeiten steigen Temperaturen und CO2-Werte erst an, dann sinken beide wieder. Irgendwann kippt das System, weniger Sonneneinstrahlung auf der Nordhalbkugel und fallende CO2-Konzentrationen setzen die Eisbildung in Gang. Die verstärkt sich dann selbst weiter. Solche Prozesse dauern Jahrtausende – aber der Mensch hat das System inzwischen massiv gestört. Dadurch wird der Übergang ins nächste Glazial um etwa hunderttausend Jahre verschoben, wahrscheinlich sogar auf unabsehbare Zeit.

Zur Person

Franz Mauelshagen, Jahrgang 1967, lehrt Geschichte an der Universität Bielefeld und ist ein international ausgewiesener Klimahistoriker. 2023 erschien sein Buch "Geschichte des Klimas. Von der Steinzeit bis zur Gegenwart" im Verlag C.H. Beck.

US-Präsident Donald Trump streitet den Klimawandel immer wieder hartnäckig ab – nun will er Treibhausgase offiziell gar als "harmlos" deklarieren lassen.

Trump weiß es vermutlich besser, aber seinen Anhängern erzählt er gerne, was sie hören wollen. Lee Zeldin, der von Trump eingesetzte Chef der amerikanischen Umweltschutzbehörde EPA, ist ebenfalls ein Klimaleugner. Das Wenige, was in den USA an staatlichem Klimaschutz verankert ist, will er rückgängig machen. Dazu gehört die 2009 von der EPA getroffene Feststellung, dass Treibhausgase eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellen. Die war allerdings ohnehin praktisch wirkungslos. An den Clean Air Act selbst, auf dessen Grundlage die Feststellung von 2009 getroffen wurde, kann er nicht so leicht ran. Das ist ein 1963 vom Kongress beschlossenes Gesetz, das nicht einmal Trump abschaffen kann.

Selbst manche Meteorologen stifteten Verwirrung, als sie Deutschland vor Wochen einen "Rekordsommer" prophezeiten, der sich bislang nicht eingestellt hat. Stattdessen gibt es Hitzerekorde im Mittelmeerraum, im norwegischen Polarmeer gingen Touristen bei Spitzentemperaturen baden.

Meteorologen sagen meistens nur, dass es ein Rekordsommer werden könnte. Klima und Wetter sind nicht dasselbe. Wetter ist chaotisch und kaum länger als eine Woche verlässlich vorhersagbar. Sicher ist nur: Die kommenden Sommer werden im Vergleich zum 20. Jahrhundert weiterhin deutlich wärmer sein. Für meinen Geschmack sind wir zu sehr auf das Thema Hitze fixiert. Auch Dürre, Starkregen und vieles mehr häufen oder verstärken sich mit dem Klimawandel.

Seit wann beeinflusst der Mensch das Klima?

An dieser Frage scheiden sich die Geister. Klimaforscher wie der Amerikaner William Ruddiman haben überzeugend auf einen menschlichen Einfluss lange vor der Industriellen Revolution hingewiesen.

Durch Landwirtschaft und Sesshaftwerdung?

Genau. Landwirtschaft entstand in China und Mesopotamien vor rund 12.000 Jahren, in Amerika ein paar Tausend Jahre später. Sie veränderte die Erde tiefgreifend, und der entsprechende Fußabdruck wurde immer größer. Unter anderem wurde der natürliche Treibhauseffekt von Menschen leicht verstärkt, Jahrtausende, bevor wir fossile Ressourcen in gigantischen Massen verbrannt haben.

Was spricht für Ruddimans These?

Wachsende Agrargesellschaften benötigen mehr Agrarflächen, also roden sie Wälder. Wälder sind natürliche Kohlenstoffsenken, nehmen also mehr Kohlenstoff aus der Atmosphäre auf, als sie abgeben. Der frühe anthropogene Einfluss auf das Klima war verglichen mit heute natürlich viel geringer. Heute wird das Klima vom menschlichen Einfluss dominiert. Das war vorher sicher nicht der Fall. Erst im Erdöl- und Gaszeitalter hat sich das geändert. Und die globalen Emissionen nehmen immer noch weiter zu.

2024 wurde so viel Kohle auf dem Globus verbrannt wie noch nie zuvor. Spielen Sie darauf an?

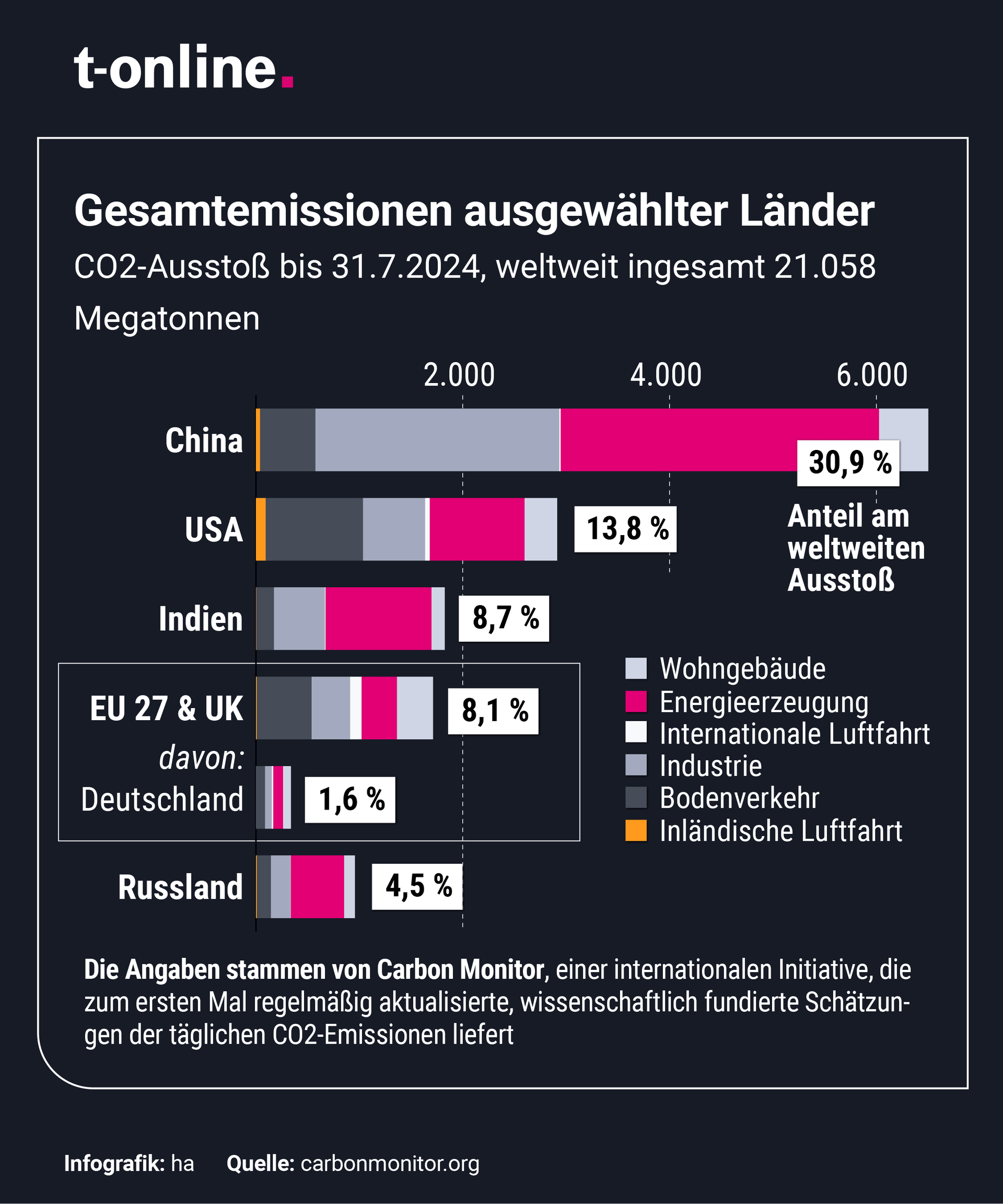

Ja, genau. Und China hat schon 2005 von den USA die Spitzenposition bei den jährlichen Emissionen übernommen. Bald wird China auch bei den kumulativen Emissionen ganz vorn liegen. Damit geht Peking natürlich nicht hausieren. Schon bei den Verhandlungen über ein Nachfolgeabkommen des Kyoto-Protokolls wurde das zum Problem: China, Indien und Brasilien hatten das größte Wirtschaftswachstum. Wachstum gibt es aber nicht ohne Emissionen, solange mehr Energie mehr Verbrennung fossiler Ressourcen bedeutet. Dennoch wollten diese Länder nicht ihren Status als Entwicklungsländer aufgeben, der ihnen 1992 in der Klimarahmenkonvention eingeräumt worden war. Entwicklungsländer waren nicht verpflichtet, Emissionen zu reduzieren. Diese Frage wurde erst mit dem Pariser Abkommen von 2015 gelöst.

Die erwähnte Klimarahmenkonvention von 1992 ist ein früher Schritt hin zu globalem Klimaschutz. Werden die USA unter Trump auch hier ähnlich wie beim Pariser Klimaschutzabkommen austreten?

Das glaube ich nicht. Wer die Klimarahmenkonvention verlässt, redet beim Weltklima nicht mehr mit. Die Regierung Trump wird aber weiterhin bei den Klimakonferenzen mit am Tisch sitzen wollen. Da kann sie Unruhe stiften, Drohungen aussprechen und andere einschüchtern.

Seit 1992 gab es zahlreiche Weltklimakonferenzen, dazu die Abkommen von Kyoto und Paris, während die Klimakrise weiter anzieht.

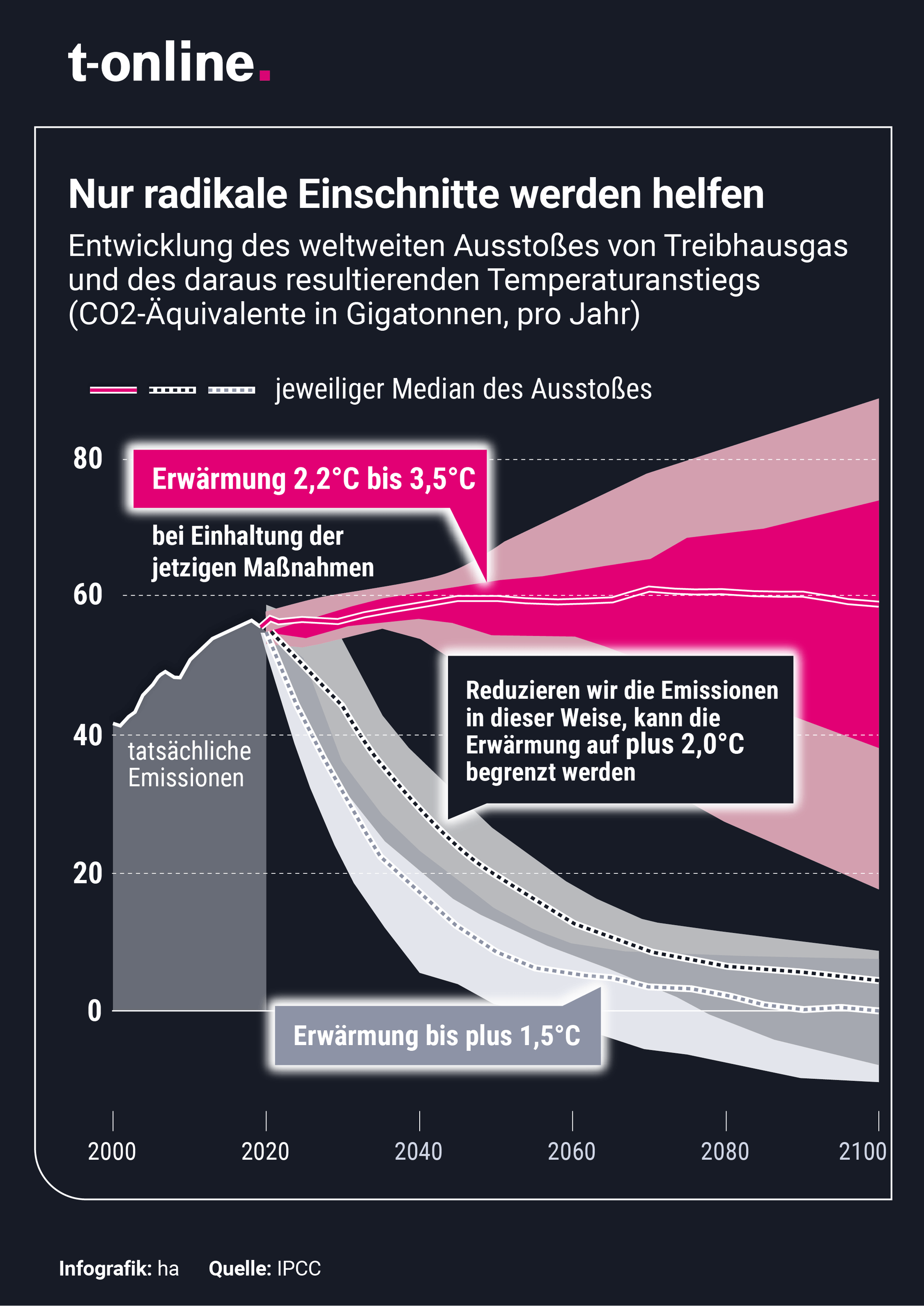

Das 1,5-Grad-Ziel von Paris werden wir sicher verfehlen. Auch zwei Grad halte ich kaum noch für machbar. Aber aufgeben ist keine Option. Neue Ziele müssen die alten ersetzen. Die Energiewende wird Jahrzehnte brauchen. Aber ohne den entsprechenden Willen zur nachhaltigen Transformation geht es natürlich nicht. So halbherzig wie bisher geht es nicht weiter. Die Kosten, die uns durch die Folgen des Klimawandels entstehen, werden in der Zwischenzeit immer weiter ansteigen.

Die Klimakrise lässt sich nur mit Geld und langem Atem eindämmen, in der amtierenden schwarz-roten Koalition unter Friedrich Merz genießt der Klimaschutz keine oberste Priorität. Was tun?

Vielleicht kommt die Regierung Merz ja noch zur Besinnung. Im Augenblick drängen sich wieder einmal andere Krisen vor: Ukraine-Krieg, Nahostkonflikt und die Zölle, mit denen Trump alle terrorisiert. Der Klimakrise wird vor allem dann Aufmerksamkeit geschenkt, wenn es zu einer Katastrophe kommt. Das war 2005 zum Beispiel so, als der Hurrikan "Katrina" New Orleans traf. Meist wird das Thema dann bald von der nächsten Krise wieder verdrängt. Um eine Energiewende umzusetzen, braucht man langfristig attraktive Ziele, die über die Klimarettung hinausgehen, zum Beispiel Energiesouveränität. Die hätte massive Vorteile, auch ökonomische. Und zumindest in Europa, wenn nicht in Deutschland, wäre sie erreichbar.

Wind- und Solarkraft könnten unsere Abhängigkeit von fragwürdigen und unsicheren Regimen verringern?

So ist es. Es wäre großartig, wenn wir nicht mehr bangen müssten, ob Teheran die Straße von Hormus sperrt oder Putin das Gas abdreht. Öl- und Gasabhängigkeit macht uns erpressbar –und befeuert die Klimakrise. Statt über Kosten sollten wir über Chancen sprechen und dabei an die Verbraucher denken. Ja, die Energiewende erfordert Investitionen. Aber sie wird uns unabhängig machen von schwankenden Öl- und Gaspreisen und verspricht Stabilität auch in politischen Krisen. Am Ende des Tunnels ist also Licht – nicht nur fürs Klima.

In Ihrem Buch "Geschichte des Klimas" schreiben Sie, dass die notwendige Dekarbonisierung bis 2050 den Verbleib des Großteils aller fossilen Ressourcen in der Erde erforderlich macht. Halten Sie das für realistisch?

Nein, aber für erstrebenswert. Unser Wohlstandsmodell stößt schon heute an planetare Grenzen. 2015 wurden in Paris auch 17 "Nachhaltige Entwicklungsziele" vereinbart, darunter auch Zugang zu Bildung und sauberem Wasser, Bekämpfung von Hunger und Armut, saubere und bezahlbare Energie, nachhaltige Städte, eine verantwortungsbewusste Produktion. Auch diese Ziele erscheinen kaum erreichbar. Aber sie sind erstrebenswert und drücken die Vision einer besseren Welt aus. Die dürfen wir nicht zur Illusion verkommen lassen.

Was wäre die denkbare Konsequenz, wenn die westlichen Industrieländer weiter wie gehabt agieren und ihr Modell ebenso flächendeckend im Globalen Süden adaptiert wird?

Die überwiegende Mehrheit der Klima- und Erdsystemforscher geht in diesem Fall von einer planetaren Katastrophe aus. Wohlstand für alle lässt sich nur ohne die massenhafte Verbrennung fossiler Brennstoffe erreichen. Anpassung genügt nicht, weil der Klimawandel ab einer Erwärmung um zwei Grad immer unberechenbarer wird. An der Erforschung des Klimas sind viele Disziplinen beteiligt, die zu unterschiedlichen Sichtweisen auf das Weltklima führen. Aber Vertreter aller Fachrichtungen sind sich einig: Ein solches Risiko können wir nicht eingehen.

Haben Sie einen Vorschlag?

Wir brauchen positive Perspektiven und klare Prioritäten. Wir können unmöglich alle ökologischen Probleme gleichzeitig lösen. Daraus folgt für mich: erst mal aufs Klima konzentrieren! Andere Umweltprobleme wie das Artensterben sind eng mit dem Klimawandel verbunden. Auch darum sollten wir beim Klima anfangen. Aber es braucht einen klaren Fokus, damit die Chancen für erfolgreiche Maßnahmen steigen. Wenn wir den Klimawandel erfolgreich eindämmen, können wir die nächsten Probleme angehen. So entsteht eine nachhaltige Zukunft.

Nun erschweren globale Konflikte eine effektive globale Bekämpfung der Klimakrise. Haben Sie Hoffnung, dass internationale Kooperation zukünftig möglich sein wird?

Sie muss auch unter widrigsten Umständen möglich sein! In einer Welt, in der mehr als acht Milliarden Menschen leben, gibt es keine Zukunft ohne internationale Kooperation und Weltfrieden. Das bedeutet: Rückkehr zu einer regelbasierten internationalen Politik. Länder, die diesen Pfad verlassen haben, müssen wieder auf ihn zurück. Auch die mächtigsten Staaten dieser Welt können nicht einfach ausscheren, wenn ihren Regierungen bestimmte Regeln nicht mehr passen. Damit meine ich nicht Regeln, die ihnen von anderen aufgedrängt wurden, sondern solche, zu deren Einhaltung sie sich selbst in Abkommen verpflichtet haben. Das gilt für die USA genauso wie für Russland oder China. Ich halte das für eine Überlebensfrage.

Herr Mauelshagen, vielen Dank für das Gespräch.

- Persönliches Gespräch mit Franz Mauelshagen via Telefon