Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Sichere Herkunftsstaaten Das ist der Stand bei Dobrindts Migrationswende

Die schwarz-rote Bundesregierung drückt bei der Migrationspolitik aufs Tempo. Diese Woche werden in Berlin wichtige Weichen gestellt. Die Linke wirft der Regierung bei einem zentralen Vorhaben "autoritäre Migrationspolitik durch die Hintertür" vor.

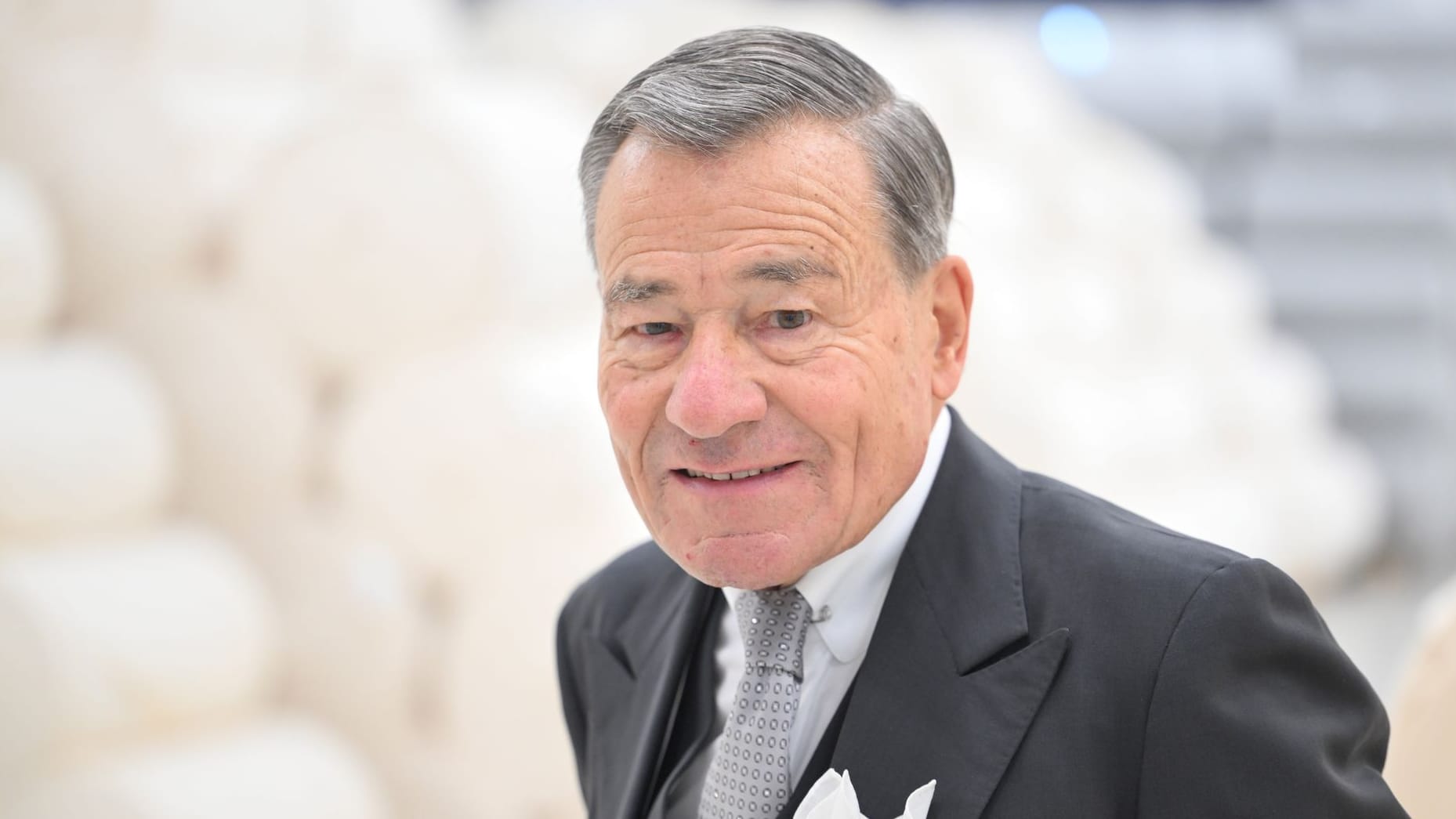

Nichts Geringeres als eine Wende in der Migrationspolitik hat Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) versprochen. Und schon in den ersten Wochen nach Amtsantritt verlor der neue Minister keine Zeit, seine Vorhaben voranzutreiben. Ende dieser Woche geht der Bundestag in die Sommerpause, doch zuvor steht noch der erste Schritt im Parlament für einen umstrittenen Plan der schwarz-roten Regierung im Parlament an. Die Opposition übt scharfe Kritik.

Sichere Herkunftsstaaten

Die Bundesregierung will, dass es künftig leichter wird, Länder als sichere Herkunftsstaaten einzustufen. Sie möchte so Abschiebungen in Staaten, die sie als sicher bewertet, vereinfachen und beschleunigen, wie sie sagt. Wenn die Regierung bislang ein Land als sicher einstufen will, müssen eigentlich Bundestag und Bundesrat zustimmen.

Künftig soll dies allerdings per sogenannter Rechtsverordnung möglich sein. Was sperrig klingt, bedeutet konkret: Der Bundesrat muss nicht mehr zustimmen. In der Vergangenheit haben Bundesländer mit Regierungsbeteiligung von Grünen und Linken derartige Vorhaben blockiert. Das Kabinett hatte den Gesetzesentwurf Anfang Juni beschlossen, nun soll sich ab Donnerstag der Bundestag damit befassen.

Die Flüchtlingsrechteorganisation Pro Asyl wertete das Vorgehen der Regierung als "verfassungsrechtlich höchst problematisch". Die Bundesregierung argumentiert, dass die Zustimmung des Bundesrats nicht nötig sei, weil ihr Vorgehen sich nicht auf das im Grundgesetz verankerte Recht auf Asyl für politisch Verfolgte beziehe, sondern auf eine Form des internationalen Schutzes: den sogenannten subsidiären Schutz. Der von der Koalition beschlossene Gesetzesentwurf soll außerdem die verpflichtende Bestellung eines Rechtsbeistands bei Abschiebungshaft und Ausreisegewahrsam abschaffen.

Um welche Länder es bei den neuen sicheren Herkunftsstaaten nun konkret gehen soll, steht auch schon fest: Im Koalitionsvertrag haben Union und SPD vereinbart: "Wir beginnen mit der Einstufung von Algerien, Indien, Marokko und Tunesien." Das wäre dann aber erst der nächste Schritt, darum geht es diese Woche erst einmal nicht.

Auch aus der Opposition gibt es deutliche Kritik an den Plänen der Regierung. "Die Bundesregierung schlägt einen Kurs ein, den wir aus anderen Teilen der Welt mit Sorge beobachten: Wenn Verfahren ausgehöhlt, das Grundgesetz umgangen und Anwälte für Schutzsuchende gestrichen werden, sind das keine Einzelfälle, sondern Muster", teilte der innenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Marcel Emmerich, t-online mit. Die Bundesregierung umgehe das Grundgesetz, Emmerich wirft ihr "populistische Symbolpolitik auf Kosten der Menschenwürde" vor.

Ähnlich äußerte sich die Linke. "Der Gesetzentwurf ist ein Frontalangriff auf den Rechtsstaat", teilte Clara Bünger, innen- und fluchtpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag, t-online mit. "Das Konzept der angeblich sicheren Herkunftsstaaten lehnen wir grundsätzlich ab, denn es stigmatisiert Asylsuchende aus den betroffenen Ländern." Das aktuelle Vorhaben der Bundesregierung sei "autoritäre Migrationspolitik durch die Hintertür", so Bünger.

Familiennachzug

Bei weiteren migrationspolitischen Vorhaben ist diese Woche der Bundesrat am Zug. Ende Juni hat der Bundestag die zweijährige Aussetzung des Familiennachzugs für Geflüchtete mit eingeschränktem Schutzstatus beschlossen. Dabei geht es um sogenannte subsidiär Schutzberechtigte – sie können sich nicht auf das Grundrecht auf Asyl berufen, ihnen könnte aber im Herkunftsland ein ernsthafter Schaden drohen. Deshalb dürfen sie auch ohne vollen Asylstatus vorerst in Deutschland bleiben. Am Freitag befasst sich der Bundesrat mit dem Entwurf. Das Gesetz bedarf zwar nicht der Zustimmung des Bundesrats, aber dieser könnte einen Vermittlungsausschuss anrufen.

Der Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte ist aktuell schon limitiert. Ehepartner, minderjährige Kinder und Eltern konnten bisher aus humanitären Gründen eine Aufenthaltserlaubnis erhalten. Die Zahl der entsprechenden Visa ist aber auf 1.000 pro Monat beschränkt. Nun soll es nur noch Ausnahmen für Härtefälle geben. Diese Aussetzung des Familiennachzugs betrifft vor allem Menschen aus Syrien.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) begründete das Vorhaben damit, dass die Betroffenen ohnehin keine Aussichten auf langfristige Bleibeperspektive hätten. Das neue Gesetz stelle sicher, dass "jedes Jahr 12.000 Personen weniger nach Deutschland kommen können". Während sich auch der Koalitionspartner SPD mit den Plänen schwertat, gab es scharfe Kritik von Linken und Grünen an dem Vorhaben. Auch die Kirchen in Deutschland äußerten sich ablehnend. Der AfD hingehend sind die Maßnahmen der Bundesregierung nicht weitreichend genug.

Staatsangehörigkeit

Vor einem Jahr hatte die Ampel beschlossen, dass besonders gut integrierte Ausländer bereits nach drei Jahren deutsche Staatsbürger werden können. Die Union kritisierte dies damals wie heute als sogenannte Turbo-Einbürgerung – und will diesen Teil der Reform des Staatsangehörigkeitsrechts jetzt wieder rückgängig machen. Die Bundesregierung plant, die Wartezeit wieder auf fünf Jahre hochzusetzen. Der Bundestag hatte Ende Juni darüber beraten, nun steht das Vorhaben diese Woche auf der Tagesordnung des Bundesrats. Auch hier muss der Bundesrat nicht zustimmen, damit es in Kraft treten kann – er kann aber Einspruch einlegen.

Dobrindt hatte die schnellere Einbürgerung als "Irrweg" bezeichnet. Im Koalitionsvertrag hieß es bereits: "Wir schaffen die 'Turbo-Einbürgerung' nach drei Jahren ab." Gleichzeitig wurde aber betont: "Darüber hinaus halten wir an der Reform des Staatsbürgerschaftsrechts fest." Das heißt, auch weiterhin dürfen Menschen, welche die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten, grundsätzlich ihre bisherige behalten. Zuvor war es so, dass viele Menschen ihre bisherige Staatsangehörigkeit aufgeben mussten, um die deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten. Ausnahmen mussten detailliert begründet werden.

- Eigene Recherchen

- Stellungnahme Pro Asyl

- Mit Material der Nachrichtenagentur dpa

Quellen anzeigen