Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.

Zum journalistischen Leitbild von t-online.Ende des Zweiten Weltkriegs "Die überlebenden Nazi-Größen waren erbärmlich"

Adolf Hitler wollte Europa unterwerfen, am Ende ging sein "Tausendjähriges Reich" nach zwölf Jahren unter. Historiker Oliver Hilmes erklärt, wie die Menschen den Sommer 1945 erlebten.

Sechs Jahre lang hatte Deutschland Leid und Zerstörung über die Welt gebracht, dann endete am 8. Mai 1945 der Zweite Weltkrieg in Europa: Die deutsche Wehrmacht kapitulierte bedingungslos vor den Alliierten. Das Ende von Krieg und Diktatur war zugleich ein Neubeginn der Freiheit im Sommer 1945, wie der Historiker Oliver Hilmes betont.

Wie erlebten die Menschen das Ende des Zweiten Weltkriegs? Wie verhielten sich die noch lebenden Nazi-Verbrecher? Und welche Lehren für die Krisen der Gegenwart können wir aus dem Jahr 1945 ziehen? Diese Fragen beantwortet Oliver Hilmes, Autor des Buches "Ein Ende und ein Anfang. Wie der Sommer 45 die Welt veränderte", im Gespräch.

t-online: Herr Hilmes, am 8. Mai 1945 verkündete US-Präsident Harry S. Truman, dass über Europa die "Banner der Freiheit" wehen würden: Die deutsche Wehrmacht kapitulierte an diesem Tag bedingungslos. Welches Spektrum an Gefühlen spielte sich an diesem Tag ab?

Oliver Hilmes: Es herrschte die ganze Bandbreite an Emotionen. Freude und Erleichterung, Furcht und Schock waren sicherlich die dominierenden Gefühle. Nichts war mehr, wie es gewesen ist: Das verbrecherische "Dritte Reich" der Nationalsozialisten war untergegangen, aber nun verbreitete sich Ungewissheit, was kommen würde. An vielen Orten herrschte allerdings ausgelassene Hochstimmung, so etwa in New York, in London und in Paris, wo die Menschen den Sieg feierten. Aber auch im Konzentrationslager Theresienstadt – wie an anderen Orten nationalsozialistischen Terrors – zunächst Ungläubigkeit, dann Freude.

Die Rote Armee befreite das Konzentrationslager Theresienstadt just an diesem 8. Mai 1945.

Dort erlebten die dreiundzwanzigjährige Margot Bendheim und ihr elf Jahre älterer Freund Adolf Friedländer die Ankunft der sowjetischen Soldaten. Heute ist sie besser als Margot Friedländer bekannt. Das Paar ging am Abend des 8. Mai zur Lagerpforte, sie hätten sie ohne Weiteres überschreiten können, denn die Bewacher waren weg. Aber sie standen endlose Minuten davor und zögerten. Die Befreiung war für Margot Bendheim ein unvergesslicher Augenblick.

Zur Person

Oliver Hilmes, Jahrgang 1971, ist promovierter Historiker und Kurator für die Stiftung Berliner Philharmoniker. Hilmes hat zahlreiche Bücher verfasst, darunter "Herrin des Hügels. Das Leben der Cosima Wagner“, sein Bestseller "Berlin 1936. Sechzehn Tage im August“ wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt. Kürzlich veröffentlichte Hilmes sein neues Buch "Ein Ende und ein Anfang. Wie der Sommer 45 die Welt veränderte".

In Ihrem Buch "Ein Ende und ein Anfang" über den Sommer 1945 spüren Sie zahlreichen Menschen und ihren Erlebnissen in dieser Zeit nach. Welches Ziel verfolgen Sie mit diesem Ansatz?

Bücher, die den Weg hin zur deutschen Kapitulation am 8. Mai 1945 beschreiben, gibt es viele. Aber ich wollte ein Buch machen, das sich mit der Zeit nach der Kapitulation beschäftigt. Deswegen beginne ich am 8. Mai 1945 und ende am 2. September 1945.

An diesem Tag kapitulierte im fernen Asien Japan, das nach der deutschen Niederlage weitergekämpft hatte.

So ist es. Ich wollte die Geschichte eines Sommers der Freiheit und des Friedens schreiben, auch wenn im Pazifikraum noch gekämpft wurde. Wichtig war es mir dabei, dass die Protagonisten meines Buches größere Zusammenhänge oder größere Geschichten aus jeweils anderen Blickwinkeln erzählen. Die grundsätzliche Frage besteht darin, wie nach dem Ende der Schreckensherrschaft des nationalsozialistischen Terrorregimes – das Verderben über die halbe Welt und Abermillionen Menschen gebracht hatte – ein Neuanfang aussehen konnte? Für diese Frage gibt es ebenso viele Antworten, wie es Menschen gegeben hat. In meinem Buch lasse ich ihre Stimmen zu Wort kommen.

Haben Sie ein Beispiel?

Die Berliner Hausfrau Else Tietze, damals Anfang 70, hat in der Geschichte keine Spuren hinterlassen. Bis auf ein einziges Dokument, denn sie hat im Frühjahr und im Sommer 1945 Tagebuch geschrieben. Warum? Tietze sorgte sich um zwei ihrer Kinder, wusste nicht, ob sie noch lebten. Niemals zuvor hatte Else Tietze Tagebuch geschrieben, nun begann sie damit, weil ihre Kinder nachlesen sollten, was sie erlebt hatte. Wie Tietze ging es vielen Familien, die sich die Frage stellten: Wer hat am Ende überhaupt überlebt? Else Tietzes Tagebuch ist ungeheuer spannend, denn sie hat aus ihrer Perspektive einer "einfachen" Frau ihre alltäglichen Beobachtungen, Ängste und Hoffnungen notiert. Teilweise ist es geradezu erschütternd. Wie so viele der Geschichten aus dieser Zeit. Besonders das Schicksal von Gustav Senftleben ist dramatisch.

Wer war denn dieser Mann?

Gustav Senftleben war ein junger Soldat der Wehrmacht, der im Frühjahr 1945 wegen Fahnenflucht zum Tode verurteilt worden ist. Eigentlich wäre er hingerichtet worden, aber bevor das Urteil vollstreckt werden konnte, war der Krieg zu Ende. Dieses Glück muss man sich erst mal vorstellen: Er war dem Tod von der Schippe gesprungen und hatte diesen verdammten Krieg überlebt! Entsprechend wollte Gustav Senftleben ein neues Leben beginnen, doch was machte er? Im Juli 1945 brachte Senftleben im Vollrausch einen Nachbarn um. Damit war sein neues Leben wieder vorbei, ein Wiederbeginn nicht möglich.

Das nationalsozialistische Deutschland hatte unvorstellbare Menschheitsverbrechen begangen. Welche Rolle spielte Schuld in der unmittelbaren Nachkriegszeit?

Das war eine Frage, die bereits die Zeitgenossen spaltete. Der Literaturnobelpreisträger Thomas Mann, der Deutschland wegen der Nazis verlassen hatte, wurde 1945 von seinem Schriftstellerkollegen Walter von Molo aufgefordert, doch in die Heimat zurückzukehren. Von Molo stellte es in seinem Schreiben an Mann derart dar, dass ihm und vielen anderen Millionen von Deutschen zwischen 1933 und 1945 die Möglichkeit der Emigration verwehrt geblieben wäre.

Das klingt stark nach Distanzierung von den NS-Verbrechen.

So war es wohl auch. Nun war Walter von Molo sicher kein strammer Nazi. Aber Thomas Mann lässt ihn und so viele andere Deutsche nicht ungeschoren davonkommen. Ein Richard Strauss, ein Wilhelm Furtwängler, die in Deutschland geblieben waren: Konnten sie frei von Schuld sein? Nein, sagte Thomas Mann. Er stellt in seinem Antwortschreiben eine Frage: Ob sich denn diese zwölf Jahre der Nazi-Herrschaft so einfach von der Tafel wischen ließen? Unter Hitlers Knute konnte keiner anständig bleiben: So sah es Thomas Mann.

Sein Sohn Klaus Mann kehrte wiederum am 8. Mai 1945 in amerikanischer Militäruniform nach Deutschland zurück – dort traf er auf Winifred Wagner, die Schwiegertochter Richard Wagners, Hitlers Lieblingskomponisten. Was passierte?

Klaus Mann dachte sich, dass Winifred Wagner Hitler sehr gut gekannt haben musste. Immerhin waren die beiden befreundet, Hitler immer wieder in Bayreuth zu Besuch. Deswegen suchte er Wagner auf. Und Mann hatte sich nicht getäuscht, sie schwärmte geradezu von Hitler. Wagner war so frech, für Hitler einzutreten, erinnerte sich Mann später an das Zusammentreffen mit Winifred Wagner.

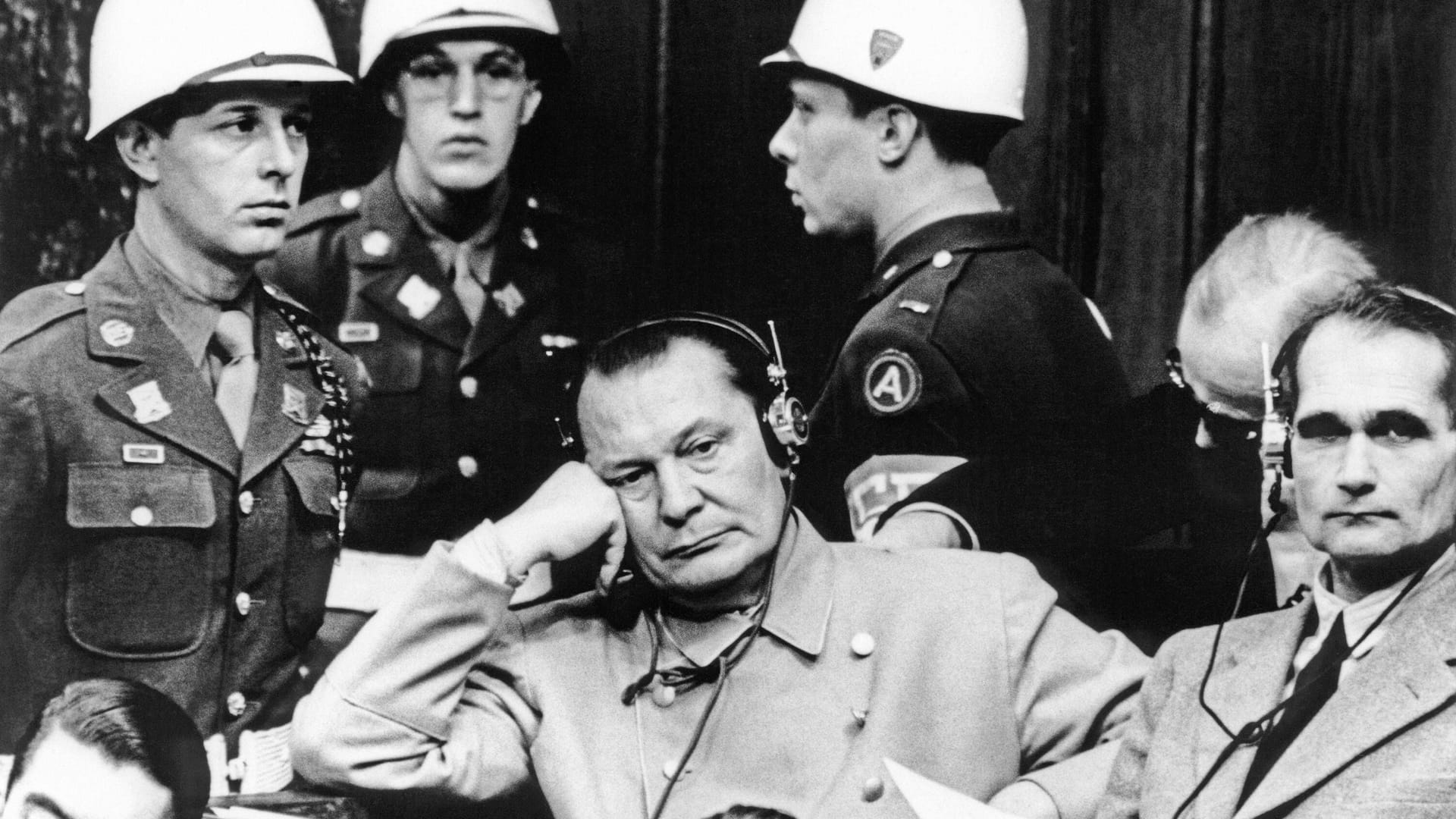

Der Diktator war tot, aber Hermann Göring befand sich mit anderen Nazi-Größen zu dieser Zeit in amerikanischer Gefangenschaft in Luxemburg. Dort, ins sogenannte Camp Ashcan, reiste Klaus Manns Schwester Erika. Was sah sie dort?

Erika Mann dachte, dass sie ein Irrenhaus betritt. Die überlebenden Nazi-Größen waren schlichtweg erbärmlich. Hermann Göring spielte sich im Camp als Reichsmarschall auf, dem Respekt gebühren würde. Der Kommandant stutze ihn erst einmal kräftig zurecht. Julius Streicher, der Herausgeber des antisemitischen Hetzblatts "Der Stürmer" war die widerlichste Nazi-Kreatur, er entblößte sich gar vor Erika Mann. Es war eine unfassbare Szene.

Embed

Im Juli 1945 kam es zu einem historischen Ereignis: Harry S. Truman aus den Vereinigten Staaten, Winston Churchill aus Großbritannien und der sowjetische Diktator Josef Stalin reisten nach Potsdam, um auf einer Konferenz über die Nachkriegsordnung zu beratschlagen. Was passierte dort?

Das Ziel bestand in der Konstruktion einer neuen Weltordnung, aber jede Seite hatte unterschiedliche Vorstellungen und Interessen. Das war bereits vorher deutlich geworden, die Potsdamer Konferenz endete dann auch nur mit Absichtserklärungen anstelle von juristischen Vereinbarungen. Die Spaltung der Welt nahm weiter Gestalt an.

Winston Churchill war noch während der Potsdamer Konferenz in der Heimat abgewählt worden.

Diesem Mann – und seiner unerschütterlichen Standhaftigkeit – ist der Sieg über Hitler zu verdanken. Jedenfalls zu einem erheblichen Teil. Aber die Menschen hatten den Krieg satt, sowohl in Großbritannien als auch andernorts. Churchill sahen die Briten als verdienten Kriegspremier an, aber für den Frieden wollten sie jemand anders: Sie wollten einen Neuanfang.

Der bisherige Vizepräsident Truman wiederum war durch den plötzlichen Tod seines Vorgängers Franklin D. Roosevelt Staatsoberhaupt der USA geworden. War er dem gewieften Stalin gewachsen?

Es gibt die interessante Anekdote, dass Truman Stalin während der Zeit der Potsdamer Konferenz aufsuchte und ihm vom erfolgreichen Atombombentest der USA in New Mexico berichtete. Stalin wusste längst Bescheid, denn er verfügte über einen – übrigens deutschstämmigen – Verräter bei den Amerikanern. Truman erkannte dann recht schnell, dass die Zeichen auf Konfrontation standen. Da hatte er mehr Einsicht als sein Vorgänger Roosevelt, der darauf gehofft hatte, mit Stalin schon irgendwie ein Einvernehmen zu erzielen. Aber man musste eben höllisch auf der Hut sein. Die Sowjets versuchten ein Land nach dem anderen ihrem Einfluss zu unterwerfen, Churchill traf es mit seiner Formulierung vom "Eisernen Vorhang" dann später ziemlich genau: Man kann Moskau einfach nicht trauen.

Harry S. Truman formulierte 1947 die nach ihm benannte Truman-Doktrin, mit der die Vereinigten Staaten allen bedrängten freien Völkern ihren Beistand versprechen. Sie gilt als Beginn des Kalten Krieges. Ist es damit unter Donald Trump nun vorbei?

Heute erleben wir, wie Trump alles ad absurdum führt, was die USA einst so bewundernswert gemacht hat. Trump betrachtet alles als Investment, er will "Deals" abschließen. Die Truman-Doktrin mit ihrem Versprechen auf Freiheit? Die beerdigt Trump nun endgültig. Was in Europa geschieht, ist Trump ziemlich egal. Das ist auch der Grund, warum die Potsdamer Konferenz vor gut 80 Jahren heute noch einmal eine solche Aktualität gewinnt. Damals mussten sich Briten und Amerikaner nur fragen, ob man Stalin trauen kann.

Heute müssen wir uns mit der Frage beschäftigen, ob man sich noch auf die USA verlassen kann?

Ja, leider. Wir können uns auf Trump nicht verlassen, so viel dürfte feststehen nach den Entwicklungen der letzten Wochen und Monate. Wie in Potsdam um eine neue Weltordnung gerungen wurde, stehen wir nun vor erneuten Herausforderungen. Trump ist von Rachsucht getrieben, er hat offensichtlich eine narzisstische Persönlichkeit. Ich bin gespannt, wie die neue Bundesregierung damit umgehen wird.

80 Jahre nach Ende des von Deutschland entfesselten Zweiten Weltkrieges bildet nun die vom Bundesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestufte AfD die zweitstärkste Fraktion im Bundestag. Was sagt das aus?

Das ist eine schlimme Entwicklung. Daran zeigt sich aber, dass liberale Werte und die Demokratie keine Selbstverständlichkeit sind – sie müssen kultiviert und verteidigt werden. Gerade in den unsicheren Zeiten, die vor uns liegen. Aber die Geschichte des Sommers 1945 zeigt auch, dass selbst nach den schrecklichsten Ereignissen Frieden möglich ist. Die Zukunft muss keineswegs stets bedrohlich sein.

Welcher Umgang mit der AfD erscheint Ihnen denn richtig? Jens Spahn von der CDU hat bereits einmal nahegelegt, sie im Parlament als "normale" Oppositionspartei zu behandeln.

Die AfD hat die gleichen parlamentarischen Rechte wie jede andere Partei. Besonders unglücklich ist indes diese wiederkehrende Diskussion um Posten für AfD-Abgeordnete, wie dem eines Vizepräsidenten im Bundestag. Selbstverständlich darf die AfD eigene Kandidaten dafür aufstellen. Ob diese dann auch eine Mehrheit finden, steht aber auf einem anderen Blatt. Das ist Demokratie. Der AfD durch unnötige Debatten immer wieder die Möglichkeit zu verschaffen, sich als eine Art diskriminiertes Opfer zu inszenieren, ist grundfalsch.

Herr Hilmes, vielen Dank für das Gespräch.

- Persönliches Gespräch mit Oliver Hilmes via Videokonferenz